北京市垃圾分類媒介宣傳問題及改善建議

王姝靜,蘇 楠,云國強

(北京語言大學(xué) 新聞傳播學(xué)院,北京 100083)

1 引言

雖然自2000年以來,我國就先后出臺政策,積極推行城市垃圾從源頭分類處理,也取得了一定成果,但是我國的垃圾總產(chǎn)量仍保持每年8%~10%的增長速度,垃圾帶來的社會問題依舊[1]。不論是為了維系人與自然和諧共生的關(guān)系還是出于國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮,都需要人們加快垃圾分類的推行。

目前,關(guān)于北京市垃圾分類的研究大多數(shù)都肯定了我國近年來的垃圾治理成效,并指出一些隨著社會發(fā)展在垃圾分類推行過程中產(chǎn)生的新問題,如部分政策內(nèi)容不全面[2]、基礎(chǔ)設(shè)施不足、缺乏監(jiān)督體系[3]與法律、居民執(zhí)行力差、城市特別功能區(qū)垃圾分類效果差[4]、垃圾分類成果和執(zhí)法過程不透明[5]、居民垃圾分類知識和責(zé)任主體意識薄[2]、垃圾分類宣傳形式僵化[6]等。

在國家多年的發(fā)展和治理之下,我國目前的垃圾分類政策與基礎(chǔ)設(shè)施已得到很大改善,且國民的平均道德素養(yǎng)也較上世紀(jì)有了很大提升,所以現(xiàn)在欠缺的是讓居民從“愿意實施垃圾分類”變?yōu)椤罢_實施垃圾分類”的“最后一公里”,這是當(dāng)前許多研究都沒有深入分析的問題。

2 理論依據(jù)

傳播學(xué)中許多理論都認(rèn)為媒介信息對人們自身有很大的影響,例如培養(yǎng)理論認(rèn)為大眾傳播媒介在潛移默化中培養(yǎng)受眾的世界觀[7];把關(guān)人理論中提到,歷史上美國曾利用大眾媒介宣傳動物內(nèi)臟的美味與營養(yǎng)價值,促進公民購買和食用動物內(nèi)臟,以緩解二戰(zhàn)后國家經(jīng)濟虧空[8]。此外,我國影視作品中也常出現(xiàn)酒駕出車禍的橋段,潛移默化的使人們在潛意識里將酒駕定義為不正確的行為,可見媒介宣傳在改變社會觀念和人的行為上發(fā)揮重要作用。

以下將嘗試?yán)妹浇樾麄鬟@個特點來解決垃圾分類“最后一公里”問題,通過媒介宣傳讓人們接受垃圾分類并擁有正確踐行的能力。調(diào)查垃圾分類及其媒介的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀,以及媒介對人們踐行垃圾分類的影響。

3 垃圾分類及其媒介宣傳的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀

3.1 垃圾分類及其媒介宣傳的發(fā)展歷程

3.1.1 1960~1990年

1960年以前,北京市城區(qū)的生活垃圾處理方式比較粗放,沒有相關(guān)條例政策約束。生活垃圾分類處理概念最早是由《北京日報》[注]《北京日報》于1957年發(fā)表的文章《垃圾要分類收集》中提出,北京人可以把牙膏皮、橘子皮、碎玻璃、舊報紙等送到國營廢品站賣錢。提出的。當(dāng)時垃圾桶還處于“土坑時代”,即在住宅門前挖個土坑就地掩埋垃圾。后來逐漸演變成20世紀(jì)70、80年代常用的柵欄桶和80、90年代的水泥桶。由于當(dāng)時垃圾問題并不是影響社會發(fā)展的主要問題,所以主流媒介并沒有對垃圾分類進行大量的宣傳和倡導(dǎo),但是從垃圾桶的變化可以看出,環(huán)保和衛(wèi)生意識已緩慢普及開來。

3.1.2 1991~1999年

20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初處于電視機高速普及時代,同時期社會對垃圾問題的重視程度有所提高,垃圾分類信息開始在各種媒介上占有一席之地。這期間,北京市公共垃圾桶從水泥制演變?yōu)槟局啤⒉讳P鋼制,最后到現(xiàn)在使用的塑料制桶,且開始出現(xiàn)分類垃圾桶。1999年起,北京市居民需要繳納城市生活垃圾處理費[注]1999年9月起,北京市市民每月需繳納城市生活垃圾處理費3元/戶,辦理暫住證的來京人員每月需繳納2元/戶。,代表北京市政府開始著手垃圾分類的全面治理。

3.1.3 2000~2014年

進入21世紀(jì)初,國家選定了包括北京在內(nèi)的8個城市開展垃圾分類城市試點工作,并將環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展列為國家重要發(fā)展戰(zhàn)略。此階段內(nèi)的垃圾分類媒介宣傳以電子媒介為主,電視廣告、互聯(lián)網(wǎng)信息等新型宣傳媒介流行了起來,垃圾分類逐漸成為社會熱點話題。同時,北京市政府也開始組建相關(guān)職能部門專門負(fù)責(zé)垃圾收運處理和環(huán)保觀念宣傳。到了2014年,北京市垃圾處理廠數(shù)量和垃圾無害化處理能力較之前有了較大的提高,垃圾分類治理初見成效。

3.1.4 2015年至今

在這一階段中北京市政府結(jié)合前期經(jīng)驗調(diào)整了垃圾分類治理工作的重心與目標(biāo),更注重培養(yǎng)市民的意識與習(xí)慣,從提倡分類變?yōu)閺娭品诸悾偈怪卫磉M入法治化、常態(tài)化階段。2016~2018年間,全國垃圾的分類、收運、處理體系建設(shè)由點到面逐步啟動。結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能垃圾桶也在這一階段亮相,為垃圾分類處理提供了新的可能。2020年5月1日起實施的新版《北京市生活垃圾管理條例》(以下簡稱《條例》)要求從源頭對垃圾進行減量化、資源化、無害化處理,強調(diào)市民自治與法律強制相結(jié)合。新版《條例》實施期間涌現(xiàn)出大量新型垃圾分類媒介宣傳形式,擴展了受眾范圍。

3.2 現(xiàn)行常見的垃圾分類媒介宣傳形式

隨著城市發(fā)展,一些低效的宣傳形式被淘汰,現(xiàn)行的垃圾分類媒介宣傳形式大致可分為以下幾類。

以社區(qū)、高校、企業(yè)等共享公共活動領(lǐng)域的社會團體為單位進行海報、傳單、廣播和垃圾分類主題活動宣傳[9];借助各種軟件和網(wǎng)站普及垃圾分類信息;借助獎懲機制[10]宣傳垃圾分類[注]指在大眾媒介上報道垃圾分類先進人物、模范物業(yè)等,或?qū)Σ蛔袷乩诸愐?guī)定的市民罰款、見報批評。;將垃圾分類相關(guān)內(nèi)容寫成新聞、文章,或制成廣告片、紀(jì)錄片、科教片等,通過圖書和影視宣傳;在課堂上或生活中運用新媒體對垃圾分類進行宣傳[11],如在微博上展開話題討論或在短視頻平臺上上傳垃圾分類視頻,寓教于樂。

為了解北京市目前常見的垃圾分類媒介宣傳形式有哪些,本組制作并回收了120份問卷,其結(jié)果顯示:十分常見的宣傳形式包括海報(74.17%)、影視廣告(70.00%)、主題活動(62.50%)和新聞(59.17%),而社交類APP(45.83%)、娛樂類APP(37.50%)、網(wǎng)站(32.50%)、辦公類APP(28.33%)、報紙、書籍類(22.50%)宣傳形式也較為常見。

由此,可推測北京市居民常用的垃圾分類宣傳媒介包括:報紙,圖書,廣播,影視,海報、傳單、標(biāo)語,線下活動,辦公APP,娛樂APP,網(wǎng)絡(luò)信息和線上活動,可用于進一步研究。

4 問卷分析

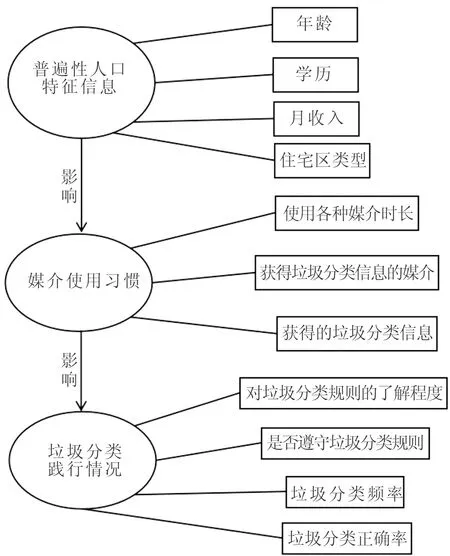

本組參考傳播學(xué)中媒介影響人們觀念和行為的思想提出假設(shè):北京市居民的媒介使用習(xí)慣將影響其垃圾分類踐行情況;并推測普遍性人口特征信息不同的人群將有不同的媒介使用習(xí)慣和內(nèi)容偏好。為了解其中的關(guān)系,本組設(shè)計了包括三個部分的調(diào)查問卷:第一部分為居民垃圾分類踐行情況,以居民對北京市新版垃圾分類條例的清楚程度和執(zhí)行程度作為測量標(biāo)準(zhǔn);第二部分為居民的媒介使用習(xí)慣,以居民日常使用大眾媒介的時長和獲得的信息作為測量標(biāo)準(zhǔn);第三部分為普遍性人口特征信息,包括年齡、學(xué)歷、收入和住宅區(qū)類型等(圖1)。

圖1 假設(shè)關(guān)系

本次共收回問卷248份,其中有效問卷241份。利用SPSS軟件對所得數(shù)據(jù)進行分析后,總結(jié)出普遍性人口特征信息對媒介使用習(xí)慣的影響和媒介使用習(xí)慣對居民踐行垃圾分類的影響,結(jié)果如下。

普遍性人口特征信息中年齡、學(xué)歷、收入和住宅區(qū)類型對居民使用媒介的時長、獲得信息的媒介和獲得的垃圾分類信息產(chǎn)生影響;對于全體人群來說,影視、辦公APP和娛樂APP都是比較常用的媒介;海報、傳單、標(biāo)語是居民獲得垃圾分類信息的主要媒介;垃圾分類知識和指導(dǎo)建議是主要獲得的信息;年齡較小,學(xué)歷較高的人群更偏向于使用新型媒介,較年長的人群更偏向于使用傳統(tǒng)媒介;使用大眾媒介時間越長、種類越多的居民獲得的垃圾分類信息越多,踐行垃圾分類的質(zhì)量越高;垃圾分類知識掌握程度處于中高水平的人群,垃圾分類頻率較高,幾乎為每天,且都較為嚴(yán)格地遵守北京市新版垃圾分類規(guī)則;此外,居民每日使用報紙和辦公APP媒介的時長長短與從其上獲得垃圾分類信息的多少并不構(gòu)成必然聯(lián)系,說明報紙和辦公APP媒介上對于垃圾分類信息傳播較少且不規(guī)律。

5 垃圾分類媒介宣傳現(xiàn)存問題及相關(guān)啟示和建議

5.1 傳播媒介策略上

在垃圾分類信息的傳播上,要充分利用目前多樣化的媒介環(huán)境特征。分析可知,辦公APP上垃圾分類信息較少;報紙上垃圾分類知識較少;海報、傳單、標(biāo)語上幾乎僅傳播垃圾分類知識。但辦公APP是所有年齡階段、學(xué)歷水平、住宅區(qū)類型人群每日使用時間均較長的大眾媒介;海報、傳單、標(biāo)語的宣傳覆蓋面最為廣泛;而報紙對于老年人群體來說具有不可替代性。因此呼吁:在辦公APP上增加垃圾分類宣傳,如增加垃圾分類主題皮膚等;報紙可以設(shè)置連續(xù)副刊或?qū)冢岢隼诸悊栴}并解答,以保證垃圾分類知識出現(xiàn)的規(guī)律性和連續(xù)性;海報可以將更多垃圾分類信息融入其中,擺脫內(nèi)容單一,模式僵化的現(xiàn)狀,例如在海報上展示智能垃圾桶的圖片或在傳單上附帶宣傳垃圾不分類導(dǎo)致的環(huán)境污染現(xiàn)象。

5.2 信息投放策略上

應(yīng)利用不同人群的興趣點設(shè)計富有針對性的信息投放策略,使投放垃圾分類信息的媒介和形式更加吸引目標(biāo)受眾,從而增加其媒介的宣傳效果。分析可知,不同年齡段人群看影視作品的時間都較長,以19~30歲尤為顯著,但影視作品中基本上僅宣傳了垃圾分類新聞。因此,呼吁日后的影視作品增加垃圾分類其它信息的植入,以劇情、互動、橋段或明星廣告的形式去迎合受眾喜好,促進傳播。當(dāng)以共享公共領(lǐng)域的社會團體為單位進行垃圾分類宣傳時,應(yīng)針對該社會團體內(nèi)成員的共同特征調(diào)整媒介宣傳策略。例如在高校內(nèi)宣傳時,針對學(xué)生年齡普遍較小、師生學(xué)歷均較高的特點,可更多借助于新型大眾傳播媒介,主要使用網(wǎng)絡(luò)信息、影視、娛樂APP,并結(jié)合當(dāng)下流行元素進行宣傳。另外,目前缺乏對不同年齡段的針對性宣傳。0~18歲的人群較常參加線下活動,19~30歲以及31~60歲的人群更傾向于網(wǎng)絡(luò)信息,61歲及以上的人群則更習(xí)慣使用廣播和影視媒介。應(yīng)根據(jù)不同年齡段人群所偏好的媒介和宣傳形式來適應(yīng)性調(diào)整垃圾分類信息的投放。例如,垃圾分類信息在通過網(wǎng)絡(luò)傳播時可更簡短、提煉,與社會熱點相結(jié)合,以適應(yīng)19~30歲人群的快節(jié)奏生活,并吸引身為社會中堅力量的31~60歲人群的注意。

5.3 信息優(yōu)化策略上

不同大眾媒介應(yīng)明確自身目標(biāo)受眾的期待和喜好,優(yōu)化垃圾分類信息內(nèi)容,使其更貼合目標(biāo)受眾口味,更有利于傳播。分析發(fā)現(xiàn),具有實踐意義的垃圾分類信息期待值更高、更利于傳播,正如居民最期待獲得的垃圾分類信息是垃圾分類指導(dǎo)建議和知識。居民更傾向于獲得他們期待的信息,而當(dāng)媒介上報道的垃圾分類信息與受眾利益切實相關(guān)時,其期待值將上升。所以應(yīng)增加垃圾分類信息的實用性和與受眾的關(guān)聯(lián)性。網(wǎng)絡(luò)信息可以利用其更新快、專業(yè)性強的特點更多的宣傳垃圾分類各個領(lǐng)域的最新資訊,響應(yīng)其受眾期待。對于全體大眾媒介來說,在篩選信息時,需注意受眾的多樣化需求,避免過多投放同類內(nèi)容。例如,目前缺乏提供垃圾分類反饋渠道的媒介宣傳,使得全民監(jiān)督氛圍難以形成。

6 結(jié)論

垃圾分類的推行需要政府、市民以及媒介宣傳共同努力。而媒介宣傳的形式和內(nèi)容如果能作進一步適應(yīng)性優(yōu)化,將在普及垃圾分類知識、提高居民垃圾分類正確率和執(zhí)行率、培養(yǎng)垃圾分類意識與習(xí)慣、監(jiān)督垃圾分類實施等方面上發(fā)揮更大的作用,加速北京市垃圾分類“最后一公里”問題的解決。