吃相與品相

江南布衣

兒時,探訪親友留飯或在家宴請賓客,上桌吃飯前,奶奶都要給我們做規(guī)矩,諸如“要等人都到齊了,菜上齊了,再動筷子”“讓長輩先動筷,讓客人先吃,不要急吼吼地搶著吃”“在別人家做客,不能第一筷子就夾葷菜,會被人說沒教養(yǎng)”“吃完了要跟人打聲招呼,不要悶聲勿響就自顧自離席”等等。這堂餐桌禮儀課慣例是爺爺最后作總結:“老話講‘吃要有吃相,站要有站相,吃相就是品相,品相好的孩子才能出人頭地。”

民以食為天,吃對長期處于食不果腹的國人來說,是至關重大的首要問題。當年,無論是東西南北,還是男女老少,見面第一句話通常都是“吃了沒有?”而吃相,往往就是一張隱形的名片,可以體現(xiàn)一個人的內涵。曾執(zhí)湖州絲綢牛耳的“達昌”老板鈕介臣認定“吃相即品相”,盡管家財千萬,擁有好幾家大綢廠,自己照樣過著節(jié)儉的生活,不置汽車洋房,不沾洋酒洋煙,家中伙食與常人無異。每年招收新學徒,都要安排與老板同桌吃頓飯,若發(fā)現(xiàn)哪個學徒吃嫩蠶豆會將殼吐在桌子上,鈕介臣不動聲色看在眼里,減扣印象分是必須的,保不定對日后前程也會有一定影響。出生在吳興菱湖鎮(zhèn)的章榮初當年在上海也算是排得上號的大老板,紹興路54號的上海人民出版社大樓原先就是他家的產業(yè)。章家用餐規(guī)矩頗多,如家人聚齊后才準開飯,小孩吃飯時不準站起來夾菜,咀嚼不許發(fā)出聲音等。每次宴客后,侍者收拾餐桌,章老板見到桌上有散落的飯粒,都會隨手撿起塞進自己的嘴里。與家人用餐時,同樣如此。鈕介臣、章榮初都是當年有代表性的實業(yè)家,他們吃嫩蠶豆殼、撿飯粒等生活細節(jié),也是昔日眾多江浙鄉(xiāng)紳居安思危、自奉甚儉的日常生活寫照,具有畫龍點睛的典型意義。真正的名門望族、詩禮世家在給子孫后代營造一個美食環(huán)境的同時,也不忘教育兒孫們明白“咬得菜根,百事可做”的人生哲理,讓他們知道光會說“我只吃什么”或“我從不吃什么”的人是守不住祖業(yè)的,更成不了大業(yè)的。

餐桌上的禮儀蘊藏著一個人行為舉止的教養(yǎng),飯桌上你的一舉一動、一吞一咽,別人都會關心留意,盡收眼底,往往就在這不經(jīng)意間,顯示出你的教養(yǎng)品位,甚至有可能連本性都暴露無遺。日前老友聚會,在汽校當教練的玲妹說有個男的追其好久了,正為是否與他約會舉棋不定。我們幫她出了個主意,先和他吃頓飯。小伙子如約而至,客氣一番后,拿起菜單點的都是自己愛吃的飯菜,也不問女方的口味;上菜慢了點,他不停地催促服務員,高聲大嗓地嚷著要投訴;服務員上了菜,連禮貌地說聲謝謝都沒有。用餐時習慣性地把筷子插到菜底下扒拉一番,夾起自己喜歡吃的菜就往嘴里送,咀嚼吧唧有聲,毫不顧及別人的感受;嘴里含著飯菜放肆大笑,渣沫噴濺到桌面的飯菜里,令人惡心。也許是小伙子為終于可以和心中的女神同桌共餐而心情大好,人也放松了,呈現(xiàn)出來的狀態(tài)比較真實。問題是,玲妹的家庭家教甚嚴,注重餐桌禮儀,兒時父母常給她做規(guī)矩。今天男方的吃相與她認可的公序良俗大相徑庭,難以接受,失望之下把對方的十二分都扣光了,初試就不及格。

有人說,沒文化的人通常吃相都難看,因此吃相與文化水平有關聯(lián)。那么“文化”是什么?是學歷、是經(jīng)歷、是閱歷?答案:都不是。著名作家梁曉聲用四句話來概括“文化”:“根植于內心的修養(yǎng);無需提醒的自覺;以約束為前提的自由;為別人著想的善良。”由此可見,真正有文化底蘊的人,不會為吃相這樣的細節(jié)瑣碎而苦惱,不動聲色,順其自然,就能獲得大家的尊重與愛戴。

【原載《聯(lián)誼報》】

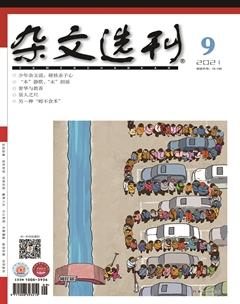

插圖 / 餐桌禮儀 / 佚 名