唐晉陽城結構初探

高峰

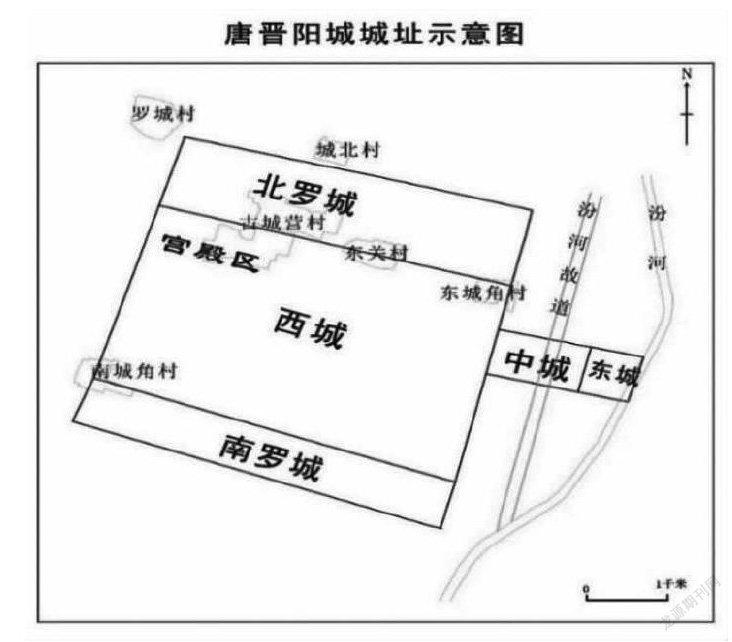

摘 要 晉陽城是宋以前汾河流域中部的中心城市,也是東魏霸府、北齊別都、唐代北都,是中古時期的重要都城。唐代是晉陽城市發展最重要的時期,城市規模達到最大,結構最為復雜。文章分析了唐晉陽城的含義、范圍、結構,認為唐“晉陽城”的含義與府城、北都城一致,其范圍是動態變化的;在城市結構上,西城位于唐代汾河以西,由北羅城、內城、南羅城構成,周約35里,大明城、新城與倉城均位于內城中;中城跨汾河而建,位于今東城角村以東;東城地處唐代汾河以東,具體位置今不明。中城與東城的南北長度相同,約為1里;東城形狀為方形,其規模遠遜于西城。

關鍵詞 唐代 晉陽城 城市結構

晉陽城,宋以前汾河流域中部的中心城市,位于今山西省太原市西南,完整城址今已不存,僅在今晉源鎮、古城營村、南城角村、東關村、東城角村等村落中有遺跡零散分布。一般認為,晉陽城是春秋時期趙簡子的家臣董安于在公元前497年以前修建的。西晉時,并州刺史劉琨擴建晉陽城。東魏、北齊是晉陽城繁榮發展的時期,高歡開始在晉陽城內興修宮殿。唐代基本繼承了東魏、北齊的晉陽城,并在此基礎上擴建,使城市規模達到最大。唐晉陽城共由西城、東城和中城組成。汾河以西為西城,以東為東城,中城跨汾河而筑。五代時期,后唐、后晉、后漢均憑晉陽城而成割據之勢,并以之為陪都;十國的北漢又立晉陽為首都。宋太平興國四年(979),太宗滅北漢后,焚毀晉陽城,次年又引汾、晉二水灌城。至此,沿用了近1500年的晉陽城毀于一旦。太平興國七年(982)潘美在汾河以東的唐明鎮重筑太原城,發展為今太原市。

目前學界對唐代晉陽城結構的研究主要依托于考古發掘,有關晉陽城的考古成果最早可上溯到20世紀40年代[1](P7) 。之后,宿白先生在《隋唐城址類型初探(提綱)》[2] (P279-285)一文中大體復原了晉陽城的輪廓。官方組織的大規模考古工作實際開始于21世紀,先后由太原市文物考古所與山西省考古研究所主導。《文物世界》2014年第5期作為晉陽城遺址考古發掘專刊,集中發表了一系列考古成果:《晉陽城遺址2009年考古調查新發現》《晉陽城遺址2002-2010年考古工作簡報》《晉陽城遺址2012年試掘簡報》和《晉陽城遺址考古新發現(2011~2014)》等。在考古發掘的基礎上,學界對唐晉陽城市結構的研究主要體現在《山西省歷史地圖集》[3] (P239)《中國文物地圖集山西分冊(上)》[4] (P408)與《中華人民共和國國家歷史地圖集》[5] (P126)中的晉陽城結構圖上,三圖在西城的結構、東城與中城的規模與位置等問題上多有分歧,故本文擬對唐晉陽城結構作一全面探討。

一、唐“晉陽城”的概念與范圍

學界研究“晉陽城”的論著為數不少,但較少有學者討論“晉陽城”這一概念,往往將晉陽城與西城、府城、都城等概念不加辨析、混亂使用。研究唐晉陽城首要應明確“晉陽城”的含義,具體包括“晉陽城”與晉陽縣城的關系、“晉陽城”指代的地域范圍及其與州城(府城)、北都城之間的關系這三個方面的內容。

“晉陽城”顧名思義,為“晉陽”所在的城市。晉陽指晉陽縣,是行政區劃上的概念;但“晉陽城”則是一個城市形態上的概念,兩者在地域范圍上并非完全一致。武德元年(618)到貞觀十一年(637),晉陽縣、太原縣均位于汾河以西,為并州的雙附郭縣,當時的晉陽城由晉陽縣城與太原縣城共同組成。貞觀十二年,太原縣遷往汾河以東,汾河以西只存晉陽一縣。太原縣移出西城,并不意味著晉陽縣城與晉陽城地域范圍一致,城市的發展是一個動態的過程,我們應就發展情況做具體分析。

春秋時董安于始于汾西筑城,秦漢在此設晉陽縣。北齊河清四年(565),晉陽縣始遷汾東,汾東何時有城市不得而知,但可以肯定在河清四年汾東之城已經達到縣城的規模。隋開皇十年(590)晉陽縣移回汾西,汾東設太原縣。大業十二年(616),又將太原縣移至汾西,這樣,晉陽、太原二縣便同處汾西,由太原郡管轄。入唐以后,太原郡改并州。晉陽縣以西有龍山、懸甕山阻隔,只能東向發展,當城市規模擴大至汾河附近時,只能越過汾河,這樣在汾河以東便又形成了一個城區。貞觀十一年在汾東城市發展的基礎上進一步修繕、擴建,形成了東城。次年,太原縣東遷,這樣汾西為晉陽縣,汾東為太原縣的格局形成。晉陽、太原兩縣雖隔汾河,但共同構成了并州城[1]。太原縣東遷應當被理解為晉陽城范圍擴展到汾河以東,而非太原縣移出晉陽城,晉陽、太原二縣仍然是并州(太原府)的雙附郭縣。汾河亦并非“界線”,僅僅是城市內部的一條河流而已。長壽元年(692),為了將兩城溝通起來,又跨汾河修筑了中城,這樣西城(晉陽縣城)、東城(太原縣城)、中城三城相通,共同構成了太原府城。

所以,就城市形態而言,唐“晉陽城”指代的地域范圍并非是晉陽縣城的范圍,而是太原府城的范圍,在不同時期府城的范圍不同。從武德元年到貞觀十一年,府城即后來的西城,貞觀十二年到武則天長壽元年,府城指西城與東城,長壽元年以后,府城囊括了西城、中城、東城這三個部分。晉陽縣城因其規模遠大于太原縣城始終是府城的主體。

長壽元年,武則天始設并州為北都[2] 。中宗即位后,太原撤都。開元十一年(723),玄宗復設太原為北都,升并州為太原府。從武周以后,晉陽城這一名稱不但指代太原府城,亦可指北都城。晉陽城、太原府城與北都城所指代的城市范圍是一致的。目前學界對都城范圍的討論主要有兩種觀點:一認為都城僅指西城,二認為都城包括了西城、中城和東城。《新唐書·地理志》云:“都城左汾右晉,潛丘在中,長四千三百二十一步,廣三千一百二十二步,周萬五千一百五十三步。”[3](P1003)《晉陽記》載:“都城,周回四十二里,東西十二里,南北八里二百三十八步。”[4](P17)觀點一從《新唐書》記載:都城在汾水和晉水之前,因而認為都城僅為西城,觀點二則依《晉陽記》所載都城的周回數,認為都城包括了西城、中城和東城。筆者認為觀點二更為合理。如前所述,晉陽城、太原府城與北都城這三個概念是一致的,北都城的范圍自然應包括西城、中城和東城。再者,若將文獻記載的北都城范圍與考古成果比對,可知都城范圍遠大于西城。《天圣令·雜令》載:“諸度地五尺為步,三百六十步為里。”[1](P228)可計算得出《新唐書》所載都城長約12里、廣約8.7里、周回約42里,與《晉陽記》的記載一致。經考古勘探,西城近似矩形,東西約4780米,南北約3750米[2](P3-19)。唐代1里為1800尺,目前已發現唐尺范圍大約為29-31厘米,而31厘米一般為唐末五代時期的數值,由于唐代晉陽城的修建基本在前期,故筆者采納胡戟《唐代度量衡與畝里制度》[3](P34-41)中的觀點,取平均值認為1尺合今29.5厘米,1里合531米,計算可得東西4780米約9里,南北3750米約7里,周回約為32里。無論是長、寬還是周回,目前發掘的西城的考古數據遠不及文獻所載都城的數據。那么,《晉陽記》和《新志》所說的都城就絕不僅僅是西城。

既然如此,我們有必要對《新唐書·地理志》“都城左汾右晉,潛丘在中”的記載做一解釋。《元和郡縣圖志·河東道二》載:晉水,源出(晉陽)縣西南懸甕山。《水經注》曰:“晉水出懸甕山,東過其縣南。”[4](P364)晉水在晉陽縣西,又晉陽縣位于西城,故西城西為晉水,東為汾河。由此看來,西城即為《新唐書》中所記載的都城,這與上文的結論相悖。對此,張德一、張繼清提出“‘左汾右晉的‘汾指的是馬燧決汾河水環東城之東的汾水而言”[5] (P142)。《舊唐書·馬燧傳》載:“(建中)四年十月,涇師犯闕,帝幸奉天,燧引軍還太原……燧以晉陽王業所起,度都城東面平易受敵,時天下騷動,北邊有警急,乃引晉水架汾而注城之東,潴以為池,寇至計省守陴者萬人;又決汾水環城,多為池沼,樹柳以固堤。”[6](P3695-3696)建中四年(783)十月涇原兵變,朱泚稱帝,其弟朱滔為攻取洛陽、接應朱泚,便游說回紇攻打洛陽。馬燧為抵御回紇南下,提高晉陽的軍事防衛能力,故將汾水東引,東道汾水繞東城后再與原道汾水、晉水在東城以南匯合南流。這樣,在東城以東便也有了一條汾河河道。宋初,汾河河道完全東移,宋人歐陽修所撰《新唐書》“左汾右晉”之語,“左汾”應指的是宋代汾河,而宋汾河河道在唐代則為環繞東城的東道汾河。

再來看“潛丘在中”,是指潛丘在汾河和晉水之間,考古學者推斷潛丘位于今南北瓦窯村附近[7] (P86),此地為唐汾河邊。從文本敘述的角度來看,將地處汾河邊的潛丘表述為“在汾河與晉水之間”不盡合理,然而,如果將“左汾右晉,潛丘在中”之汾認定為宋汾河的話,由于其河道已經移于東城以東,故“潛丘在中”的表述便符合情理了。

所以,晉陽城、太原府城與北都城的范圍是一致,包括了西城、東城與中城,周回42里。用晉陽城來指代太原府城、北都城在唐代已基本成為定式,這一觀念亦為后代所接受。《資治通鑒》卷二百九十二載:“(顯德元年五月)丙子,帝至晉陽城下,旗幟環城四十里。”[8](P9646)《新五代史·東漢世家》載:“太原城方四十里,周師去城三百步。”[9](P866)《資治通鑒》與《新五代史》所記同為顯德元年(954)后周世宗柴榮進攻晉陽事。以上兩則史料說明晉陽城與太原城同。到清人吳任臣撰寫的《十國春秋》中,直接將《新五代史》“太原城方四十里”記為“晉陽城方四十里”[1](P1483) 。唐以后史家基本認同晉陽城范圍等同于太原府城的看法,在敘事中多用晉陽城來指代府城、都城。

由于“晉陽”這一名稱在行政區劃和城市形態上具有不對等性,我們應區別“晉陽縣”與“晉陽城”。唐代晉陽城、太原府城、北都城三者同為一城,不同時期城市范圍不同。分析史料記載與考古數據可知,北都城包括西城、中城與東城,東西長約12里,南北寬約8.7里,周回約42里。宋初汾河河道東移,《新唐書》所載“左汾右晉”指的是宋代的汾河,宋汾河河道是唐代馬燧為加強晉陽城的軍事防御能力東引汾水環太原縣城所致。

二 、唐晉陽城西城的形制

西城的形制可分為西城的范圍與內部結構這兩大問題來討論。學界對西城的范圍爭議頗多,尚未定論。西城的內部有大明城、新城、倉城三座小城,由于目前考古成果較少,學界對這三座小城的研究亦不夠深入。

關于西城的周回學界存在42里與27里兩種看法。42里之說,主要是將史料中的“都城”認定為西城。如前所證,都城的范圍是囊括西、中、東三城的,故42里之說并不可取。27里之說主要來源于《元和郡縣圖志》的記載:“府城,故老傳并州刺史劉琨筑,今按城高四丈,周回二十七里……”[2](P365)理解本則史料的關鍵在于搞清“府城”的含義。理解文本,首先要了解文本的編寫方式。李吉甫所撰《元和郡縣圖志》按道編排,道下敘州(府),論其沿革,再依次述其州境(府境),八到,貢、賦,管縣;州(府)下敘縣,每縣所述內容大體按照沿革、山川、古跡的順序編寫。如長安縣下,論其沿革后,先述龍首山、細柳原等山川,再記長安故城、太和宮、周武王宮等古跡。本則史料亦處于晉陽縣下古跡的部分,這就說明李吉甫所說的“府城”并非是當時已經兼有西、中、東三城的太原府城,而是西城內部的舊府城,也就是武德元年至貞觀十一年的并州城。研究者們往往先入為主的將這里的府城與長壽元年以后的府城等同起來,造成誤讀。

考古發現西城有內外城之分。筆者認為,《元和志》記載的府城應為內城。 《資治通鑒》卷一八三載:“丙寅,突厥數萬眾寇晉陽,輕騎入外郭北門,出其東門。淵命裴寂等勒兵為備,而悉開諸城門,突厥不能測,莫敢進。”[3](P5843)《通鑒》所述為晉陽起兵前夜,突厥南下進攻晉陽事。突厥騎兵從北郭城北門入,東門出。可推測西城的外城并非是居民集中生活的區域,其主要職能是軍事防御。正是由于西城內、外城的功用存在日常生活與軍事防御的明顯差異,故時人將府城的范圍界定為內城,《元和志》的記載正是這樣一種觀念的體現。

今考古測量內城東西約4780米,南北約2700米,北羅城東西長度與內城同,南北約1000米[4],若將考古已明的北羅城納入舊府城范圍,計算可得府城東西約9里,南北約7里,周回約為32里。32里與史料記載的27里差距較大,并非測量、計算的誤差所能解釋。若僅計算內城數據,可得內城東西約9里,南北約5里,這樣,西城內城的周回與文獻所載27里大致符合。所以,無論是分析文獻還是考古測量都可得出:《元和郡縣圖志》所載周回二十七里的府城只是西城的內城,并未包括外郭城。而這個府城只是古跡意義上的府城,并非當時的太原府城范圍。

《晉陽記》與《新志》均記載都城南北長約8.7里,考古測量內城西城墻與北羅城西城墻共長3750米,換算約為7里,這樣,考古探測的西城墻長度比史料記載少了1里多。對此,常一民先生提出了一種解釋:西城還存在南羅城,且夾城即為南羅城[1](P396-400)。筆者認為夾城并非是外城,而是沿著南羅城南墻所修的復道。有關夾城的記載僅見于《續資治通鑒長編》引《九國志》中:“(太平興國四年五月)壬午,(太宗)幸(晉陽)城南。上謂諸將曰:‘翌日重午,當食于城中。遂自草詔賜北漢主。夜,漏上一刻,城上有蒼白云如人狀。《九國志》云:太宗駕至城下,筑連堤,壅汾河灌城。五月四日,城東南隅壞,水入注夾城中,繼元大恐,自督眾負土塞之,然《實錄》《正史》略不載灌城事,當考。”[2](P451)太宗引汾河水灌晉陽城,西城東南角被河水沖毀,水入夾城中。宋代水淹晉陽共有兩次,分別是開寶二年(969)和太平興國五年(980)。《續資治通鑒長編》卷十載:“(開寶二年)閏五月戊申,水自延夏門甕城入,穿外城兩重注城中,城中大驚擾。上幸長堤觀焉。水口漸闊,北漢人緣城設障,為王師所射,障不得施。俄有積草自城中飄出,直抵水口而止,王師弩矢不能徹,北漢人因得施功,水口遂塞。”[2](P223)開寶二年太祖為攻克晉陽城而引水灌城,最終因北漢堵塞水口,未能成功。《宋史·太宗紀》載:“(太平興國五年)夏四月癸未……壅汾河晉祠水灌太原,隳其故城。”[3](P64)太平興國五年太宗灌城,北漢已滅,其意在毀滅晉陽城,斷無《九國志》所載劉繼元抵抗事;再者,太祖水淹晉陽發生在五月,而太宗水淹晉陽則是在四月,《續資治通鑒長編》注引《九國志》記載的時間正是五月,所以《九國志》中太宗為太祖之訛誤。《九國志》云:“《實錄》《正史》略不載灌城事,當考,”正是因為此事非太宗朝事,故太宗朝的《實錄》《正史》不載。

太祖、太宗兩次水淹晉陽均從城南引水,應當是借用了南護城河河道。太祖朝灌城事據《續資治通鑒長編》卷十記載是“穿外城兩重注城中”,筆者認為這里的兩重外城一重為延夏門所在外城城墻,一重為夾城。《九國志》“水入夾城”的記載提示我們南羅城中可能還存在夾城,外城城墻與夾城城墻正好為兩重。由于有關夾城的記載僅見于《續資治通鑒長編》引《九國志》中,故我們暫時無法斷定修建夾城是在唐代還是五代時期。

綜上,西城由內城、北羅城、南羅城共同組成。南羅城南北寬1里多,北羅城南北寬不到2里,北羅城的寬度應大于南羅城。整個西城東西約9里,南北約8.7里,計算可得周回約35里。42里是整個晉陽城的周回;27里只是武德元年至貞觀十二年的州城周回,也就是后來西城內城的周回。

在西城內部又有三座小城:大明城、新城、倉城。相關記載主要為《元和郡縣圖志》:府城,故老傳并州刺史劉琨筑。今按城高四丈,周回二十七里。城中又有三城,其一曰大明城,即古晉陽城也……高齊后帝于此置大明宮,因名大明城……城高四丈,周回四里。又一城南面因大明城,西面連倉城,北面因州城,東魏孝靜帝于此置晉陽宮,隋文帝更名新城,煬帝更置晉陽宮,城高四丈,周回七里。又一城東面連新城,西面北面因州城,開皇十六年筑,今名倉城,高四丈,周回八里[4](P365)。西城內部的大明城、新城是宮殿,倉城為貯糧之用。諸多學者認為三城總體位于今太原市七三公路以北。《山西省歷史地圖集》與《中華人民共和國國家歷史地圖集》所繪唐代晉陽城均采納了這一觀點,而《中國文物地圖集山西分冊(上)》則認為倉城、新城位于外城,大明城位于內城中。

《元和郡縣圖志》所言“城中又有三城”是指府城中又有三城,前文已證《元和志》所記載的府城為西城的內城,并未包括外郭城。又,倉城西面、北面因州城,新城北面因州城。筆者認為“因”取因勢之意,倉城的西墻與北墻、新城的北墻,均為州城城墻,大明城北墻為新城南墻,那么大明城、新城與倉城均位于內城中,由于七三公路與內城北城墻基本持平,若三城位于七三公路以北,那么三城的大部分區域便處于北郭城之中了,這與《元和志》的記載不符。

在今古城營村西,有一座古城遺址,當地人稱為“大明城”。經考古勘探,發現該城的位置和時代均與史書記載的大明城不符[1]。常一民先生判斷該城或為明初沒有完全建成的晉王宮城,疊加在北齊大明宮城址之上[2]。

新城,即高齊時的晉陽宮城。據《魏書·孝靜紀》記載,武定三年(545)“齊獻武王請于并州置晉陽宮,以處配沒之口。”[3](P308)高緯繼位后,又在晉陽宮大舉工事。《北齊書·韓鳳傳》載:“(韓)鳳母鮮于……奏遣監造晉陽宮。陳德信馳驛檢行,見孝言役官夫匠自營宅。即語云:‘仆射為至尊起臺殿未訖,何容先自營造。”[4](P692-693)這是高歡建成晉陽宮后,史料所見北齊唯一一次大修晉陽宮。入隋以后,隋文帝將晉陽宮城改名為新城。煬帝大業三年(607)八月“詔營晉陽宮”[5] ,這是目前史書所見最后一次營建晉陽宮的記載。由于史料缺乏,唐代晉陽宮的情況隱晦難辨,但可以確定唐代不但沒有廢棄晉陽宮,并且進一步修繕、營建。開元十一年(723),玄宗北巡太原,作《過晉陽宮》[6](P26)詩,伴駕的張九齡、張說、蘇颋等亦作詩應和,其中張說《奉和圣制過晉陽宮應制》言:“傳呼大駕來,文物如云從。連營火百里,縱觀人千重。翠華渡汾水,白日崒罕峰。”[6](P924)蘇颋《奉和圣制過晉陽宮應制》亦有“高殿彩云合,春旗祥風翻”[6](P796)之句。張、蘇之詩句極言巡幸盛況。而此時據史料記載上次營晉陽宮的大業三年(607)已經過去了116年,若在此期間晉陽宮未經修繕恐難以呈現“高殿彩云合”的盛景。又,《舊五代史》卷七六“唐朝于太原立晉陽宮”[7](P1001),是直接說明唐代曾營建晉陽宮的一則重要史料。

倉城,開皇十六年(596)筑。長安與洛陽的倉城均位于外城,而晉陽城的倉城則位于內城中。前已論及晉陽城的外城主要職能是軍事防御,如果將倉城置于外城風險較大,置于內城則能在抵御外敵時保證糧草的供給。根據倉城的位置及唐初期有關晉陽府庫充盈的記載,筆者認為倉城所儲備糧食為軍糧。《資治通鑒》卷一八七載:“晉陽強兵數萬,食支十年,興亡之基。”[8](P5975)隋代晉陽存糧之多可見一斑。隋代糧倉直到五代時期仍在沿用。《資治通鑒》卷二七五載:“初,莊宗命呂、鄭二內養在晉陽,一監兵,一監倉庫。”[8](P9102)后唐時需專人負責監守倉庫,這里的倉庫很可能就是開皇年間修筑的倉城。雖然大明城、新城與倉城的確切位置暫時無法確定,但基本可以斷定其位于西城的內城中,在今古城營村一帶。

綜上,晉陽城的西城由內城、北羅城、南羅城共同組成,周回約35里。南羅城中的夾城是否為唐代修建暫不能確定。內城中的大明城、新城與倉城位于七三公路以南,大明城與新城是宮殿區,倉城為儲軍糧之用,新城與倉城直到五代時仍在使用。

三、唐晉陽城東城與中城的形制

中城與東城因受汾河不斷沖刷,遺存較少,筆者試圖在現存資料的基礎上推測兩城的形制。

中城為長壽元年并州長史崔神慶所筑。“先是,并州有東西二城,隔汾水,神慶始筑城相接,每歲省防御兵數千人,邊州甚以為便”[1](P2690)。中城跨汾河連接東西二城,減少了東、西城的守衛,又能防止敵人從河上進攻。學界關于中城的討論主要集中在其位置上。常一民先生總結為東關派和東城角派兩派[2]:東關派認為中城位于今東關村以東,東城角村以西;東城角派認為中城在今東城角村以東。

筆者認為東城角派的觀點更為合理。若采東關派之說,西城的東城墻為東關村至晉太石棉廠的南北夯土,可計算出西城內城周回約為19里至20里[3],與史書記載的27里相差甚多。再者,根據考古勘探西城的南城墻夯土遺跡是存于地上的,“從南城角村起向東夯土遺跡連綿910米。從此處向東地下不見夯土,斷開近300米,為南城墻上第一處豁口遺跡。繼續向東又發現夯土遺跡,在距離南城角村西南1740米處,夯土遺跡再次斷開,有460余米的距離不見夯土,此處為南城墻上第二處豁口遺跡。繼續向東到南北瓦窯之間的城角地,均有夯土遺跡”[4]。由此可見,從南城角村向東一直到城角地始終存在地上夯土。若按照東關派的看法,東關村至晉太石棉長南北一線為東城墻,其與南城墻相交處以東到南北瓦窯村的東南城角之間有汾河流經,便不可能有連續的地上城墻的夯土遺跡存在。故筆者采東城角派之說認為中城在東城角以東。

中城的位置確定后,需要進一步考慮其規模,即判定中城的東西、南北距離。《元和郡縣圖志》記載:“太原縣……在州東二百六十步。”我們據此可以推理中城的東西長度。據校勘記云:“《考證》:‘二下官本有‘里字。”如此,便有了“太原縣在州東二百六十步”和“太原縣在州東二里百六十步”兩種說法。李裕民先生在《論太原的城防設施及其戰略地位》[5](P23-31)一文中對此進行辨析,認為太原縣在州東二里百六十步更為合理,這一觀點亦為學界所接受。中城的南北距離應與東城相同,該數據雖然史籍未有記載,但可以根據史書記載的“府城”周回27里,都城南北8.7里、周回42里這三個數值進行推算,得出東城的南北距離大約比中城長0.3里。這種推算只能是根據史料記載所做的大致判斷,不可能達到完全精確,考慮到史書記載與城墻修建過程中的誤差,認為中城南北距離應大致與東城持平。所以,中城位于今東城角村以東,東西約為2里,南北距離則與東城同,修筑中城一則溝通東西二城、二則減少守衛人員,增強晉陽城的軍事防御能力。

東城為貞觀十一年,并州長史李勣在北齊城市的基礎上擴建而成。目前學界集中討論的是東城的規模。判斷東城規模需分別確定其東西、南北向的長度。學界基本認為以都城的東西長度12里減去西城與中城的東西長度,所得即為東城的長度。如前所述,學界就中城東西長二里百六十步達成共識,對西城的東西長度則莫衷一是。若采東關派之說,西城的東城墻為東關村至晉太石棉瓦長一線,如此西城東西長約2200米,約4里,計算可得東城東西長約6里;若采東城角派之說,西城的東城墻為東城角村至南北瓦窯村一帶的連線,如此西城的東西長度約4780米,約9里,計算可得東城東西長1里。如前所論,東城角派的觀點更為合理,相應地,筆者進一步認定東城的東西長度約為1里。

東城的南北長度以往諸學者均未論及,但這卻是判斷東城規模的重要參照。前文已明東城的南北長度與中城相當,由于中城為連接東西二城所建,故西、中二城兩交接處之間的長度即為東城南北長度。西、中二城交接處應在內城中,考古測量已知內城的西城墻為2700米,約5里。又,《元和郡縣圖志》載:“潛丘,在(太原)縣南三里。”[1](P363)潛丘位于今南北瓦窯村附近,據考古勘探,此地應為內城的東南城角,由此推斷潛丘距離中城南墻的距離大致為3里。那么,西、中城交接處的長度和中城北墻到內城北墻的距離加起來就大約是2里,上文已證東城東西長約1里,故推測東城南北長約1里,或為方1里周4里的縣城,規模遠小于西城。《山西省歷史地圖集》與《中華人民共和國國家歷史地圖集》所繪晉陽城地圖東城規模竟與西城相當,筆者認為或有商榷之處。而《中國文物地圖集山西分冊(上)》所繪晉陽城地圖的中城和東城規模遠小于西城。

晉陽城肇建于春秋,湮滅于宋初。唐代是晉陽城市發展最重要的時期,一則沿用了此前的城市即西城,二則又增筑了東城與中城,晉陽城在唐代規模最大、結構最為復雜。唐晉陽城的范圍與太原府城一致,是一個動態變化的過程。從武德元年到貞觀十一年,府城僅在西城內;貞觀十二年到武則天長壽元年,府城指西城與東城;長壽元年以后,晉陽城共由西城、東城和中城構成。西城從春秋時期沿用而來,歷代修葺、增筑,到唐代共由北羅城、內城、南羅城構成,其中南羅城在唐代是否有夾城尚不確定。內城中有大明城、新城、倉城三座小城,大明城、新城是主要的宮殿,倉城用于儲備軍糧,這三座小城位于今古城營村一帶。東城為邊長約1里的方形,中城為溝通東、西二城修建,主要用于軍事防御而非供百姓居住。中城的南北距離與東城同,東西約2里。總體來看,唐晉陽城呈“凸”字型,如圖所示:

(責編:高生記)