館校合作課程資源開(kāi)發(fā)策略研究

[摘 ? 要] 通過(guò)總結(jié)館校合作課程資源開(kāi)發(fā)方面的現(xiàn)狀與問(wèn)題,結(jié)合北京自然博物館的資源和實(shí)踐探討?zhàn)^校合作資源的開(kāi)發(fā)策略:參考科學(xué)大概念;選題依據(jù)國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn);教學(xué)資源依托展覽展品;教學(xué)過(guò)程教師協(xié)同發(fā)揮作用;專家專業(yè)引領(lǐng);靈活運(yùn)用新型多媒體技術(shù);開(kāi)展探究式學(xué)習(xí);注重參觀前中后三階段的學(xué)習(xí)等,并將開(kāi)發(fā)的策略應(yīng)用于實(shí)際課程及活動(dòng)中。

[關(guān)鍵詞] 科學(xué)教育 ? 科學(xué)普及 ? 課程資源開(kāi)發(fā)

[中圖分類(lèi)號(hào)] N4 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2021.03.011

教育是學(xué)校的首要宗旨,也是博物館的主要任務(wù)。博物館內(nèi)的教育活動(dòng)形式多樣,其中與學(xué)校合作開(kāi)展活動(dòng)的形式,近年來(lái)越來(lái)越受到國(guó)際和國(guó)內(nèi)普遍關(guān)注,即稱館校合作,亦稱館校結(jié)合。

在全新的大教育背景下,博物館與學(xué)校為了優(yōu)化人才的培養(yǎng),對(duì)博物館先進(jìn)的教育理念、豐富的教育資源和開(kāi)放的教學(xué)空間進(jìn)行充分利用,通過(guò)相互配合開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),獲得館校雙贏的教學(xué)合作關(guān)系。博物館如何以館校合作作為資源開(kāi)發(fā)的方式,探討?zhàn)^校互動(dòng)關(guān)系中存在的各要素,研究如何開(kāi)發(fā)館校合作課程,幫助學(xué)生綜合素質(zhì)能力進(jìn)一步提升,已經(jīng)成為一個(gè)具有現(xiàn)實(shí)意義、值得探究的問(wèn)題。

1 館校合作課程資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及問(wèn)題

盡管博物館界在教育方面進(jìn)行了初步的理論研究,也形成一定數(shù)量的成果轉(zhuǎn)化,但大多數(shù)博物館對(duì)于青少年課程的認(rèn)識(shí)比較淺顯,探索與實(shí)踐處于起步階段,課程開(kāi)發(fā)的水平參差不齊。很多場(chǎng)館由于缺乏必要研究、梳理與整合,青少年教育僅僅停留在講解、文化講座、手工坊等以單次體驗(yàn)為主的活動(dòng)層面,這種常見(jiàn)的教育模式在類(lèi)型上缺少創(chuàng)新性、突破性,主題上缺乏連續(xù)性、系統(tǒng)性,內(nèi)容上缺少深入性、針對(duì)性,遠(yuǎn)未達(dá)到真正意義上“課程”的概念 [1] 。

早期對(duì)于場(chǎng)館課程資源的開(kāi)發(fā)與利用,主要集中在學(xué)校教師帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)入場(chǎng)館現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)地參觀。學(xué)校更傾向于利用春、秋游或課余時(shí)間由家長(zhǎng)或教師帶學(xué)生走進(jìn)博物館,以課外活動(dòng)的形式幫助學(xué)生開(kāi)闊眼界,獲得知識(shí)。這種展廳參觀式的課程雖將博物館作為重要的學(xué)習(xí)資源,也利用了一些博物館的特有資源,但開(kāi)發(fā)的課程大多沒(méi)有設(shè)計(jì)教學(xué)目標(biāo),學(xué)生多是走馬觀花地在展廳觀看展覽和標(biāo)本,極少學(xué)校會(huì)由專業(yè)的老師帶領(lǐng)講解或設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)單輔助學(xué)生學(xué)習(xí)展廳內(nèi)容。

現(xiàn)有館校合作課程資源開(kāi)發(fā)的研究主要集中于基于課程標(biāo)準(zhǔn)的教育活動(dòng)開(kāi)發(fā)、以研學(xué)旅行活動(dòng)課程資源的開(kāi)發(fā)、深入挖掘館藏資源基于展品的開(kāi)發(fā)……這些研究為館校合作課程資源開(kāi)發(fā)奠定了基礎(chǔ)。但在課程設(shè)計(jì)方面,有些課程重在動(dòng)手制作,營(yíng)造了看似熱鬧的氛圍,可是學(xué)生對(duì)知識(shí)的掌握并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。有些課程是基于展品的,重在突出了參與感、動(dòng)手操作以及看到現(xiàn)象時(shí)學(xué)生的興奮感,卻往往忽略了學(xué)生的可接受度與課標(biāo)的對(duì)接情況,只是將一些相關(guān)的展品串聯(lián)起來(lái),這些內(nèi)容未必都是學(xué)生需要的[2]。教育活動(dòng)在內(nèi)容設(shè)置上缺乏系統(tǒng)性和學(xué)校課程銜接不夠緊密,隨意性大,沒(méi)有充分考慮學(xué)校和學(xué)生的需求[3]。

在課程實(shí)施方面,學(xué)校老師的態(tài)度對(duì)課程效果起著很重要的作用,老師如果對(duì)課程的態(tài)度表現(xiàn)為不在意,學(xué)生就會(huì)以來(lái)游玩的心態(tài)學(xué)習(xí),直接影響了課程有效性。場(chǎng)館的輔導(dǎo)員老師也沒(méi)有與學(xué)校老師建立有效的交流,往往學(xué)校老師到了場(chǎng)館才知道課程主題,并在上課的過(guò)程中僅僅起到維持秩序的作用,并不關(guān)注課程內(nèi)容 [2]。

教育活動(dòng)水平不高,館校結(jié)合不夠深入。調(diào)研顯示,各地科技博物館所開(kāi)展的基于展品教育活動(dòng)多為導(dǎo)覽和講解,以灌輸為主;偏重科學(xué)知識(shí)的傳播,缺乏對(duì)科學(xué)方法和科學(xué)的情感、態(tài)度、價(jià)值觀的培養(yǎng);活動(dòng)形式種類(lèi)少、方式單調(diào),輔助器材和新媒體運(yùn)用明顯不足;館校結(jié)合項(xiàng)目未能結(jié)合不同年級(jí)的教學(xué)目標(biāo)與內(nèi)容進(jìn)行有針對(duì)性的設(shè)計(jì),學(xué)校和學(xué)生多將參觀科技博物館視為春 (秋) 游,走馬觀花看熱鬧[4]。

饒加璽等從第四屆科普?qǐng)鲳^科學(xué)教育項(xiàng)目展評(píng)中選取13個(gè)案例進(jìn)行展品利用度等維度分析,總結(jié)出國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接、利用的數(shù)字化技術(shù)、展品利用度等維度對(duì)教育活動(dòng)都有重要作用。

2 館校合作課程資源開(kāi)發(fā)策略

館校合作本身就是一種資源的教學(xué)設(shè)計(jì),核心產(chǎn)品是課程開(kāi)發(fā),是館校合作中的首要任務(wù)。中國(guó)科協(xié)舉辦的科普?qǐng)鲳^科學(xué)教育項(xiàng)目展評(píng)為課程開(kāi)發(fā)提供交流的平臺(tái),筆者連續(xù)四屆參加教育項(xiàng)目展評(píng),通過(guò)參與項(xiàng)目展評(píng)、同行間學(xué)習(xí)交流,認(rèn)識(shí)到學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)的重要性,了解到脫離場(chǎng)館展品的課程不具備鮮明的場(chǎng)館特色,結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出館校合作課程資源開(kāi)發(fā)的具體策略。

2.1 參考科學(xué)大概念

科學(xué)大概念是對(duì)科學(xué)事實(shí)的歸類(lèi)、概況、抽象和總結(jié),是編織學(xué)科知識(shí)體系的經(jīng)線和緯線,貫穿宏觀和微觀,是學(xué)科教學(xué)的靈魂。科學(xué)大概念包含了某一學(xué)科的關(guān)鍵組成部分,為理解和研究更為復(fù)雜的概念和解決問(wèn)題提供重要工具。關(guān)注科學(xué)大概念是當(dāng)前教育的一大特點(diǎn),也是教育自身發(fā)展的需要。

許多博物館教育開(kāi)始都是圍繞著一些傳統(tǒng)手工制作或經(jīng)典科學(xué)小實(shí)驗(yàn)為原型延展出來(lái)的課程或活動(dòng),這種獲取資源的隨機(jī)性,使得博物館課程大多是從零散開(kāi)始積累的。隨著科學(xué)教育項(xiàng)目的推動(dòng),館校合作的深入,加速了博物館課程的研發(fā),亟待形成具有系統(tǒng)性的系列課程。但是大多數(shù)館校合作課程都是通過(guò)補(bǔ)漏洞式的設(shè)計(jì)去找學(xué)校課本中的知識(shí)點(diǎn),學(xué)生掌握的只是一些知識(shí)碎片,許多課程的知識(shí)點(diǎn)只能獨(dú)立存在,同一個(gè)主題課程間不能很好聯(lián)系與銜接,不利于課程體系的建構(gòu)[5]。博物館教育專員要運(yùn)用科學(xué)大概念整合學(xué)科知識(shí),設(shè)計(jì)課程時(shí)需要考慮學(xué)科間的聯(lián)系,幫助學(xué)生構(gòu)建學(xué)科間的知識(shí)體系,亦可對(duì)單一學(xué)科內(nèi)容展開(kāi)學(xué)習(xí)。利用所形成的體系可以檢查在一個(gè)課程框架中哪些知識(shí)方面有所欠缺,進(jìn)而補(bǔ)充完整知識(shí)體系。

2.2 選題依據(jù)國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱課標(biāo),規(guī)定了各學(xué)科的課程性質(zhì)、課程目標(biāo)、內(nèi)容目標(biāo)、實(shí)施建議,為學(xué)科教學(xué)的實(shí)施與評(píng)價(jià)提供基本依據(jù)。課標(biāo)是教育實(shí)施者在學(xué)科教學(xué)設(shè)計(jì)和實(shí)施中的唯一標(biāo)準(zhǔn),指課程本身要實(shí)現(xiàn)的具體要求,是期望一定階段的學(xué)生在發(fā)展學(xué)科能力等方面所達(dá)到的程度 [6]。

博物館的教學(xué)內(nèi)容應(yīng)貼合課標(biāo),精準(zhǔn)把握課標(biāo)的教育教學(xué)目標(biāo),達(dá)成作為學(xué)校教育的延伸和擴(kuò)展。同一科學(xué)概念從低年級(jí)到高年級(jí)理解跨度很大,不能采用“大鍋飯”式的課程設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施,其直接影響就是認(rèn)知程度與操作難度的不對(duì)等:高年級(jí)學(xué)生對(duì)過(guò)于簡(jiǎn)單的知識(shí)和操作不屑一顧,低年級(jí)的學(xué)生因無(wú)法理解知識(shí)或難以操作產(chǎn)生挫敗感而消磨其學(xué)習(xí)積極性與興趣[5]。因此教學(xué)設(shè)計(jì)上要有側(cè)重點(diǎn),要貼合課標(biāo),根據(jù)學(xué)生年齡層次有所分化設(shè)計(jì)。

2.3 教學(xué)資源依托展覽展品

博物館的教育活動(dòng)以展覽展品為中心,圍繞和配合展覽展品開(kāi)展一系列延伸教育和拓展服務(wù)。每一家博物館都收藏和陳列著大量的代表自然和人類(lèi)文化遺產(chǎn)的實(shí)物,有些藏品更是獨(dú)一無(wú)二的。這些實(shí)物展品具有很強(qiáng)的教育性、科學(xué)性、直觀性。研究并確定使用博物館資源,找到與教學(xué)內(nèi)容相契合的展覽展品,基于展品、圍繞展覽,以實(shí)物的形式在具體情境中開(kāi)展探究式學(xué)習(xí),學(xué)生獲得的是直接經(jīng)驗(yàn),這是學(xué)校基于教材的講授式教學(xué)所缺乏的。

雖然博物館展品類(lèi)型眾多,但要想讓學(xué)生能夠發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性,進(jìn)行深入探究,就要求博物館教育專員開(kāi)展基于展覽展品的探究式輔導(dǎo)。自然博物館的展覽和展品間聯(lián)系緊密,主線為生物的演化歷程,科學(xué)線清晰且呈系統(tǒng)性,適合串聯(lián)式學(xué)習(xí)一個(gè)主題的多個(gè)知識(shí)點(diǎn)。展品主要是標(biāo)本、化石,這些實(shí)物在揭示物種演化、生物分類(lèi)、生物多樣性、環(huán)境保護(hù)等方面都具有重要參考價(jià)值,這些內(nèi)容與學(xué)校科學(xué)、地理、生物等課程內(nèi)容部分相關(guān),知識(shí)體系部分銜接,所以在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)館校合作課程時(shí)理應(yīng)依托豐富的場(chǎng)館資源。

2.4 教學(xué)過(guò)程教師協(xié)同發(fā)揮作用

博物館與學(xué)校共同基于科學(xué)大概念、學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn),在各自層面加深對(duì)課程的理解深度和講授廣度,幫助學(xué)生構(gòu)建知識(shí)體系,使館校合作課程和學(xué)校日常課程協(xié)調(diào)發(fā)展,無(wú)縫銜接,這需要博物館和學(xué)校共同發(fā)揮作用。博物館教育專員在課程內(nèi)容設(shè)計(jì)之前,應(yīng)對(duì)學(xué)校的相關(guān)學(xué)科進(jìn)行調(diào)研,了解學(xué)校教學(xué)是如何開(kāi)展的,學(xué)生掌握了哪些知識(shí),利用可以延伸和拓展的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行課程設(shè)計(jì)。學(xué)校可以安排特定人員,負(fù)責(zé)定期和博物館溝通聯(lián)絡(luò),告知教學(xué)進(jìn)度,收集博物館教學(xué)資源,表達(dá)需求,建立起常態(tài)化的聯(lián)系。

在現(xiàn)有的館校合作活動(dòng)中,存在著博物館替學(xué)校上課的現(xiàn)象,學(xué)校老師樂(lè)于將學(xué)生托付給博物館,把學(xué)科課標(biāo)范圍內(nèi)的內(nèi)容交給博物館教育專員來(lái)講授,既取得了表面的教育多樣性,又省去了教學(xué)的勞累。有些學(xué)校教師甚至不進(jìn)入教室旁聽(tīng)或不陪同學(xué)生進(jìn)入展廳學(xué)習(xí),對(duì)博物館教學(xué)內(nèi)容更是一無(wú)所知,這些不利于學(xué)校參觀后開(kāi)展校內(nèi)繼續(xù)教育,而且學(xué)生因感知到教師態(tài)度的不重視進(jìn)而學(xué)習(xí)態(tài)度也會(huì)很隨意,這種現(xiàn)象是與館校合作精神相違背的,也違背了開(kāi)展館校合作教育活動(dòng)的初衷。博物館和學(xué)校應(yīng)分別扮演好各自的角色,博物館教育專員作為主講教師授課時(shí),學(xué)校教師要善于協(xié)調(diào)多方力量,可以課前了解相關(guān)教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行備課,對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)過(guò)程有整體調(diào)控,做好助教工作,輔助維持教學(xué)秩序,觀察評(píng)價(jià)學(xué)生的課堂表現(xiàn),記錄相關(guān)課程教學(xué)內(nèi)容,為參觀后的校內(nèi)課程及活動(dòng)做鋪墊。

2.5 專家專業(yè)引領(lǐng)

北京自然博物館擁有一支由20多位自然科學(xué)領(lǐng)域的頂級(jí)專家組成的專業(yè)隊(duì)伍,科研成果顯著。專家雖然對(duì)學(xué)生的了解不如教育專員,但是在學(xué)科專業(yè)知識(shí)方面,博物館專家比教育專員更加專業(yè)。教育專員可以根據(jù)開(kāi)發(fā)的課程內(nèi)容有的放矢,請(qǐng)教相關(guān)領(lǐng)域的專家在課程知識(shí)層面給予專業(yè)的指導(dǎo),這也有利于最新的科研研究成果轉(zhuǎn)化為大眾接受的科普知識(shí)。

此外,展廳參觀環(huán)節(jié)也要由專業(yè)的講解老師指導(dǎo),可以邀請(qǐng)博物館優(yōu)秀講解員參與其中。他們對(duì)博物館內(nèi)布展情況、內(nèi)部設(shè)施、相應(yīng)科學(xué)知識(shí)情況非常熟悉,對(duì)基礎(chǔ)學(xué)科的知識(shí)均有所掌握,知識(shí)覆蓋面廣,可為學(xué)生進(jìn)行講解并做探究指導(dǎo),指引學(xué)生傾聽(tīng)、交流、觀察等多方面參與到學(xué)習(xí)中。最后還要對(duì)學(xué)生在展廳學(xué)習(xí)的表現(xiàn)給予評(píng)價(jià)及反饋。對(duì)于講解老師反饋的學(xué)生在展廳學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的問(wèn)題或疑點(diǎn),可以在課堂教學(xué)中進(jìn)行反復(fù)強(qiáng)調(diào)和總結(jié),如在古爬行動(dòng)物展廳講解時(shí)最多出現(xiàn)的問(wèn)題是誤認(rèn)為魚(yú)龍和翼龍屬于恐龍,對(duì)于恐龍概念可以在課堂教學(xué)中著重講授,并配合動(dòng)手活動(dòng)制作恐龍腰帶骨模型,進(jìn)一步了解恐龍分類(lèi)學(xué)知識(shí),既能激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,還可以對(duì)展廳知識(shí)進(jìn)行鞏固。

2.6 靈活運(yùn)用新型多媒體技術(shù)

數(shù)字化的普及不僅豐富了館校合作的活動(dòng)形式,更拓展了活動(dòng)空間。各類(lèi)場(chǎng)館紛紛通過(guò)現(xiàn)代化手段將展品的實(shí)物制式轉(zhuǎn)變成數(shù)字化的虛擬制式,極大豐富了學(xué)生的感官體驗(yàn)。但傳統(tǒng)的多媒體課件如幻燈片等,呈現(xiàn)形式比較單一, ?一般為二維展示,無(wú)法對(duì)一些抽象的三維結(jié)構(gòu)予以整體的展現(xiàn),而且一般的多媒體課件多用于教師的課堂教學(xué)的單方演示,缺乏交互性和可控性,學(xué)生只是被動(dòng)地接收信息。

北京自然博物館開(kāi)發(fā)了一套三維虛擬互動(dòng)課件。課件是將博物館珍貴的藏品進(jìn)行三維掃描,制作三維模型,借助ZSPACE三維教學(xué)系統(tǒng)對(duì)模擬軟件的操作,可使學(xué)生身臨其境般地全方位觀察標(biāo)本,進(jìn)行各物種體型、骨骼間的橫向、縱向?qū)Ρ葘W(xué)習(xí),甚至可以對(duì)各部位進(jìn)行拆分和重組。這套三維虛擬互動(dòng)教學(xué)科普課程主題涉及昆蟲(chóng)、古人類(lèi)、植物、古爬行動(dòng)物、象的演化、馬的演化、魚(yú)類(lèi)、微生物。如在介紹昆蟲(chóng)時(shí),可以利用三維課件對(duì)蜜蜂、蝴蝶、蝗蟲(chóng)等常見(jiàn)昆蟲(chóng)進(jìn)行虛擬解剖,避免有些學(xué)生不敢觸碰昆蟲(chóng)無(wú)法操作,還可以縱向?qū)Ρ雀鞣N昆蟲(chóng)的觸角或足等特點(diǎn),羽狀觸角和棒狀觸角分別屬于誰(shuí),捕捉足和攜粉足各有什么作用,從而引出昆蟲(chóng)分類(lèi)學(xué)相關(guān)知識(shí)。這就彌補(bǔ)了標(biāo)本進(jìn)行教學(xué)時(shí)標(biāo)本太小、不夠清晰或怕學(xué)生損壞等諸多缺點(diǎn)。同時(shí)可以配合FLASH動(dòng)畫(huà)和昆蟲(chóng)教具箱,通過(guò)對(duì)昆蟲(chóng)模型進(jìn)行拆解,進(jìn)一步鞏固所學(xué)知識(shí)。對(duì)于比較沉重或比較珍貴的館藏而言,無(wú)須外借標(biāo)本也可以對(duì)其進(jìn)行研究和教學(xué),教師開(kāi)展教學(xué)更加得心應(yīng)手,無(wú)后顧之憂。

2.7 開(kāi)展探究式學(xué)習(xí)

博物館的課程是倡導(dǎo)以探究式學(xué)習(xí)為主的多樣化學(xué)習(xí)方式。探究式學(xué)習(xí)是指在教師的指導(dǎo)、組織和支持下,讓學(xué)生主動(dòng)參與、動(dòng)手動(dòng)腦、積極體驗(yàn),經(jīng)歷科學(xué)探究的過(guò)程,以獲取科學(xué)知識(shí)、領(lǐng)悟科學(xué)思想、學(xué)習(xí)科學(xué)方法為目的的學(xué)習(xí)方式[7]。促進(jìn)學(xué)生主動(dòng)探究,注重利用問(wèn)題進(jìn)行引導(dǎo),突出創(chuàng)設(shè)學(xué)習(xí)環(huán)境,實(shí)踐過(guò)程中注重動(dòng)手動(dòng)腦,為學(xué)生提供更多自主選擇的學(xué)習(xí)空間和充分的探究式學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。強(qiáng)調(diào)“做中學(xué)”和“學(xué)中思”,通過(guò)合作與探究,逐步培養(yǎng)學(xué)生提出科學(xué)問(wèn)題的能力、收集和處理信息的能力、獲取新知識(shí)的能力、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,以及交流與合作的能力等。

學(xué)校教育大部分是基于教材的授受式、灌輸式的教學(xué)。教學(xué)形式以課堂為主,給學(xué)生的基本是間接經(jīng)驗(yàn)。因此,博物館應(yīng)成為學(xué)校教育的有力補(bǔ)充,借助館內(nèi)的資源,進(jìn)行基于實(shí)物的體驗(yàn)式學(xué)習(xí)和基于實(shí)踐的探究式學(xué)習(xí),學(xué)生獲得直接經(jīng)驗(yàn),在體驗(yàn)和探究的過(guò)程中接受科學(xué)精神、科學(xué)方法的熏陶。

科學(xué)探究能力只有學(xué)生主動(dòng)參與探究活動(dòng)中才能培養(yǎng)和提高。在探究式教學(xué)中,針對(duì)特定的現(xiàn)象,用觀察、調(diào)查、比較、分類(lèi)、提問(wèn)、設(shè)計(jì)實(shí)施方案、分析資料、得出結(jié)論等,培養(yǎng)學(xué)生的思維能力,增進(jìn)對(duì)科學(xué)探究的理解并提高實(shí)踐能力。具體到實(shí)施就是在課程設(shè)計(jì)時(shí)依據(jù)學(xué)生已有的知識(shí)和生活經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)設(shè)適合的問(wèn)題情境,每個(gè)課題都設(shè)置問(wèn)題探討,穿插實(shí)驗(yàn)與觀察、思考與討論、交流與總結(jié)等環(huán)節(jié)。學(xué)生在探究過(guò)程中獲取學(xué)科知識(shí),領(lǐng)悟探究的基本思路和方法,搭建探究式學(xué)習(xí)平臺(tái)。探究式學(xué)習(xí)無(wú)疑是在博物館課程實(shí)踐中最適合學(xué)生的學(xué)習(xí)方式。

2.8 注重參觀前中后三階段的學(xué)習(xí)

博物館課程學(xué)習(xí)通常分為三個(gè)階段,即參觀的前、中、后,館校合作課程理應(yīng)一體化地規(guī)劃與實(shí)施。

首先,在參觀前要先確立研究問(wèn)題。學(xué)生在進(jìn)入博物館前進(jìn)行相關(guān)課程的充分準(zhǔn)備,如預(yù)設(shè)問(wèn)題,在進(jìn)入博物館學(xué)習(xí)中就能夠更積極地有目標(biāo)地參與到學(xué)習(xí)活動(dòng)中去。預(yù)習(xí)學(xué)習(xí)單的學(xué)習(xí)內(nèi)容,查閱相關(guān)博物館網(wǎng)站等學(xué)習(xí)資源,鼓勵(lì)學(xué)生提出問(wèn)題,帶著相應(yīng)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)探究式學(xué)習(xí)。教師這個(gè)時(shí)候應(yīng)該引導(dǎo)學(xué)生對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行篩選、修改,針對(duì)某些不科學(xué)、無(wú)法研究或沒(méi)有研究?jī)r(jià)值的問(wèn)題進(jìn)行修改。要盡量尊重學(xué)生的興趣愛(ài)好,只有這些問(wèn)題是學(xué)生真正喜歡的、感興趣的,學(xué)生才能以極大的熱情對(duì)待接下來(lái)的學(xué)習(xí),保證學(xué)習(xí)的自主性。

其次,參觀中學(xué)生可以帶著預(yù)先準(zhǔn)備的問(wèn)題,按照學(xué)習(xí)單順序展開(kāi)探究,進(jìn)行相關(guān)證據(jù)的收集并對(duì)問(wèn)題做出解釋。有了博物館廣泛的資源,學(xué)生可靈活采用多種方式解決問(wèn)題。例如學(xué)生可以聽(tīng)講解老師講解,從講解詞中獲取有用信息;可以觀察相關(guān)標(biāo)本,仔細(xì)觀察其身體結(jié)構(gòu)對(duì)比得出結(jié)論;可以做輔助實(shí)驗(yàn),觀察討論現(xiàn)象得出結(jié)論;還可以和專家溝通交流獲取知識(shí)等,通過(guò)各種各樣的方式和途徑來(lái)解決預(yù)設(shè)問(wèn)題。通過(guò)學(xué)習(xí)單等學(xué)習(xí)輔助資料的引入,引導(dǎo)學(xué)生更加專注地開(kāi)展深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí),比普通參觀學(xué)習(xí)更能形成完整的認(rèn)知體系,同時(shí)還可避免觀而不學(xué)的現(xiàn)象。

最后,參觀后通過(guò)在博物館的實(shí)地研究、體驗(yàn),學(xué)生可以采用各種各樣的學(xué)習(xí)方式解決預(yù)設(shè)問(wèn)題。博物館教育專員要組織學(xué)生針對(duì)學(xué)習(xí)成果進(jìn)行總結(jié)交流,分享學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)體會(huì),及時(shí)加深對(duì)博物館課程內(nèi)容的理解,生成更深層次的問(wèn)題,留待以后再深入學(xué)習(xí)探討。還要對(duì)課程整體進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估是完整的課程很重要的一個(gè)環(huán)節(jié),課程評(píng)估有利于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,完善課程,評(píng)估可以運(yùn)用柯氏四級(jí)評(píng)估模式。回到學(xué)校后,教師通過(guò)課程總結(jié),適當(dāng)引入知識(shí)競(jìng)賽、制作手抄報(bào)、學(xué)習(xí)心得交流會(huì)等學(xué)習(xí)活動(dòng)形式,展示強(qiáng)化博物館學(xué)習(xí)的成果。

3 館校合作課程資源開(kāi)發(fā)策略的應(yīng)用(以課程“人之由來(lái)”為例)

科普?qǐng)鲳^基于對(duì)接課標(biāo)及依托展品開(kāi)發(fā)的課程有較多應(yīng)用,如山東科技館館校結(jié)合STEM主題活動(dòng)“云霄飛車(chē)”是基于科學(xué)大概念開(kāi)發(fā)的,并將主題中涉及的學(xué)習(xí)內(nèi)容與初中物理的課標(biāo)相對(duì)應(yīng),找出其中相關(guān)聯(lián)之處。上海自然博物館探索展覽資源與課程標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接的方法開(kāi)發(fā)“生態(tài)萬(wàn)象”活動(dòng),對(duì)照上海初中“生命科學(xué)”課程標(biāo)準(zhǔn),梳理出與生態(tài)系統(tǒng)相關(guān)的部分內(nèi)容。

北京自然博物館基于以上策略,針對(duì)館校合作開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)并開(kāi)發(fā)的系列課程包括植物主題、古生物主題、人體主題等,通過(guò)與校內(nèi)課程無(wú)縫銜接,幫助學(xué)生多角度、多形式開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng),完成知識(shí)構(gòu)建,廣受來(lái)館學(xué)生及教師的好評(píng)。

下文以古生物主題課程“人之由來(lái)”為例進(jìn)行說(shuō)明。

3.1 設(shè)計(jì)背景分析

學(xué)校針對(duì)古生物相關(guān)內(nèi)容的教學(xué)資源有限,往往只能依靠圖片等傳統(tǒng)手段組織教學(xué)活動(dòng),而學(xué)生對(duì)于人類(lèi)的起源內(nèi)容,學(xué)習(xí)興趣和探索欲望很大,但是由于缺乏直接經(jīng)驗(yàn)的獲得,相關(guān)內(nèi)容離實(shí)際生活有距離,不利于學(xué)生對(duì)相關(guān)內(nèi)容的理解和掌握。而且學(xué)生到場(chǎng)館參觀缺乏目的性,收獲有限,不能有效地利用場(chǎng)館提供的相關(guān)資源,需要博物館課程引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)活動(dòng)。如人的演化歷程相關(guān)知識(shí)點(diǎn),在博物館的展覽展示中,可以直觀、生動(dòng)地展示出來(lái),并且知識(shí)點(diǎn)較具體,知識(shí)體系較系統(tǒng),有利于學(xué)生配合學(xué)習(xí)單更直觀地運(yùn)用觀察、比較、類(lèi)比等方法進(jìn)行探究式學(xué)習(xí),對(duì)知識(shí)體系的構(gòu)建起到積極的促進(jìn)作用。

3.2 教材分析

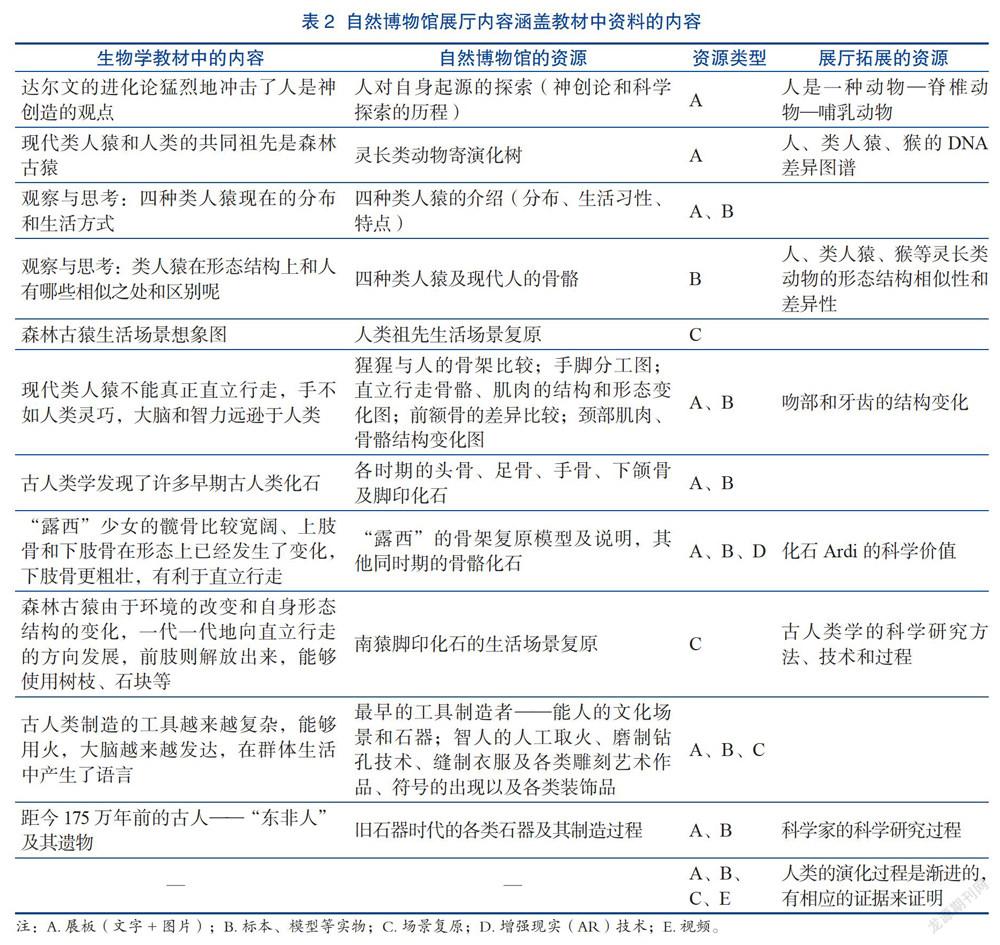

生物學(xué)七年級(jí)下冊(cè)(人教版)第四單元“生物圈中的人”第一章“人的由來(lái)”第一節(jié)“人的起源和發(fā)展”中的內(nèi)容,包括現(xiàn)代人和類(lèi)人猿擁有共同的祖先,人類(lèi)從猿到人的進(jìn)化,“露西”和石器化石的介紹。知識(shí)的重點(diǎn)及難點(diǎn)在于概述人類(lèi)的起源和發(fā)展;了解化石等對(duì)研究人類(lèi)起源的重要性;認(rèn)同現(xiàn)代人類(lèi)是在與自然環(huán)境的長(zhǎng)期斗爭(zhēng)中進(jìn)化來(lái)的觀點(diǎn)。

3.3 博物館資源分析

“人之由來(lái)”展廳是博物館四大基本陳列之一,展覽開(kāi)始設(shè)置“我們是誰(shuí)?”“我們從哪里來(lái)? ”兩個(gè)問(wèn)題發(fā)人深思,按照時(shí)間和演化順序,借助展覽、標(biāo)本、多媒體、景觀復(fù)原等手段對(duì)人類(lèi)演化歷程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述和說(shuō)明。展廳相對(duì)空曠和安靜,適合于組織學(xué)生開(kāi)展活動(dòng)。

3.4 策略分析

課程參考“地球的構(gòu)造和它的大氣圈以及在其中發(fā)生的過(guò)程,影響著地球表面的狀況和氣候” 這一科學(xué)大概念,涉及生物、科學(xué)、地理課程相關(guān)內(nèi)容,涉及的概念及知識(shí)有地殼、地幔、地核等地理課程;大氣圈、生物圈等生物課程;地球氣候等科學(xué)課程。大概念中還涉及地震、巖漿、巖石、礦物、大氣層、臭氧、風(fēng)化、光合作用等延伸概念及知識(shí)。“人之由來(lái)”涉及生物圈相關(guān)生物學(xué)內(nèi)容,設(shè)計(jì)課程時(shí)可圍繞生物圈中的人進(jìn)行擴(kuò)展和延伸。

《義務(wù)教育生物學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》在“課程內(nèi)容”部分“生物的生殖、發(fā)育與遺傳”主題中提出以下要求(見(jiàn)表1)。

課程屬于課程標(biāo)準(zhǔn)十大一級(jí)主題之一——生物圈中的人的相關(guān)內(nèi)容。“人之由來(lái)”設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)達(dá)成以下課標(biāo)要求:說(shuō)明人類(lèi)起源于森林古猿,人類(lèi)是在自身遺傳特性與自然環(huán)境變化相互作用的過(guò)程中逐漸進(jìn)化而來(lái)的;說(shuō)明人類(lèi)在起源和進(jìn)化過(guò)程中,逐漸直立行走,能夠制造和使用工具,大腦越來(lái)越發(fā)達(dá),并在群體生活中產(chǎn)生了語(yǔ)言等。

“人之由來(lái)”課程于博物館展廳中的資源應(yīng)用見(jiàn)表2[9]。

在開(kāi)發(fā)“人之由來(lái)”課程前,進(jìn)行入校調(diào)研活動(dòng),了解學(xué)校教學(xué)進(jìn)展及學(xué)生對(duì)人類(lèi)的起源、個(gè)體人的由來(lái)等前概念的理解和掌握程度,因展廳中的信息含量顯著超過(guò)了課本的范疇,所以選取教學(xué)內(nèi)容要在課本內(nèi)容基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展和延伸。如生物課本中提到的“露西”,展廳中可以借助對(duì)復(fù)制模型實(shí)物的觀察,直觀地與其他實(shí)物進(jìn)行比較,有助于學(xué)習(xí)理解生物教材中提到的“露西的胯骨較寬闊,上肢骨和下肢骨在形態(tài)上已經(jīng)發(fā)生了變化,下肢骨更粗壯”等內(nèi)容。

“人之由來(lái)”課程利用三維虛擬互動(dòng)教學(xué)科普課程中的古人類(lèi)主題內(nèi)容,借助ZSPACE三維教學(xué)系統(tǒng)操作,可對(duì)人類(lèi)演化的五個(gè)階段進(jìn)行頭骨、軀干等骨骼的直觀對(duì)比,配套的FLASH動(dòng)畫(huà)復(fù)原了生活場(chǎng)景(采集、狩獵、使用工具、穿衣、殯葬等活動(dòng))及其演化過(guò)程,有助于系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)地理解人類(lèi)的演化過(guò)程,理解人類(lèi)演化不同階段之間的關(guān)系以及產(chǎn)生的原因。教具箱中動(dòng)手活動(dòng)可以利用沙土測(cè)定各個(gè)時(shí)期人類(lèi)的腦容量,對(duì)比頭骨的變化并總結(jié)規(guī)律,進(jìn)一步加深對(duì)于人類(lèi)演化的理解。

開(kāi)展 “人之由來(lái)”課程前需與學(xué)校溝通,了解學(xué)生教學(xué)進(jìn)展,告知參觀安全須知,布置行前任務(wù)等,學(xué)生可自設(shè)預(yù)設(shè)問(wèn)題。到館后根據(jù)學(xué)生想要探究的問(wèn)題進(jìn)行分組學(xué)習(xí),借助學(xué)習(xí)單,鼓勵(lì)學(xué)生自主進(jìn)行探究式學(xué)習(xí),通過(guò)一系列的問(wèn)題導(dǎo)入,如什么原因?qū)е挛覀兒皖?lèi)人猿分道揚(yáng)鑣?學(xué)生運(yùn)用比較的方法找出人與猿的異同點(diǎn),明確人類(lèi)是在與自然環(huán)境長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)化出來(lái)的,人類(lèi)的演化同樣適用于達(dá)爾文的物競(jìng)天擇,適者生存理論。在學(xué)習(xí)過(guò)程中,學(xué)生解決預(yù)設(shè)問(wèn)題,或產(chǎn)生更深層次問(wèn)題,總結(jié)交流學(xué)習(xí)心得,為校內(nèi)后續(xù)學(xué)習(xí)做鋪墊。

通過(guò)館校合作課程資源開(kāi)發(fā),把場(chǎng)館內(nèi)豐富的展項(xiàng)和教育活動(dòng)資源作為對(duì)現(xiàn)有教育系統(tǒng)的有益補(bǔ)充,滿足了學(xué)生校外教育的需求。基于大概念、課程標(biāo)準(zhǔn)和博物館資源的教育課程開(kāi)發(fā),能有效地增強(qiáng)博物館教育與學(xué)校教育之間的銜接,促進(jìn)各學(xué)科的融合,對(duì)全面加強(qiáng)青少年的科學(xué)教育、傳播與普及,激發(fā)青少年的科學(xué)興趣,促進(jìn)其對(duì)于科學(xué)相關(guān)的知識(shí)、技能和方法的掌握,培養(yǎng)其科學(xué)素質(zhì)有著重要作用。

參考文獻(xiàn)

[1]郝軼超.加強(qiáng)館校合作與互動(dòng),提升青少年綜合素質(zhì)——試論博物館青少年課程開(kāi)發(fā)[J].中國(guó)校外教育上旬刊,2017(7):1.

[2]王艷麗.對(duì)館校合作現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)方法的探討[J].文化創(chuàng)新比較研究,2020(6):154-155.

[3]張若婷.館校合作實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)探索與啟示——以青海科技館為例[J].科普研究,2015(5):97.

[4]龍金晶,陳嬋君,朱幼文.科技博物館基于展品的教育活動(dòng)現(xiàn)狀、定位與發(fā)展方向[J].自然科學(xué)博物館研究,2017(2):7.

[5]張祖興.基于核心科學(xué)概念的科技館展覽教育之思考[J].自然科學(xué)博物館研究,2018(4):11-20.

[6]吳玉平,張偉平.國(guó)外中小學(xué)課程目標(biāo)平衡性研究[J].現(xiàn)代教育論叢,2014(3):78-82.

[7]中華人民共和國(guó)教育部制定.義務(wù)教育小學(xué)科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)[S]. 2017:3-4.

[8]中華人民共和國(guó)教育部制定.義務(wù)教育生物學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)[S]. 2011:19.

[9]金淼,金榮瑩.自然博物館教育資源應(yīng)用于生物學(xué)科教學(xué)一例[J].生物學(xué)教學(xué),2019(4):64-66.

(編輯 ?袁 博)

收稿日期:2020-05-12

作者簡(jiǎn)介:金榮瑩,北京自然博物館副研究館員,研究方向:博物館教育,E-mail:545275919@qq.com。