天祥“三寶”的最佳演繹

文/朱佩佩(本刊記者)

在中國,北緯30度是一條神奇的黃金茶樹帶。浮梁縣江村鄉嚴臺村塔里就坐落在這條緯度線上的中心位置。得天獨厚的地理環境、無人來擾的深山老林,國家級茶樹良種楮葉種靜默地生長于其中。

野生茶苗吸日月精華,百年成樹,葉質柔軟、內含物豐富、酶活性高,自有一股獨特的芬芳韻味。相傳,以此葉泡茶,清嘉慶帝飲完龍顏大悅,以“天之品,祥之茗”的寓意賜名“天祥號”。

天祥茶號世代相傳,至今已至第七代。朝代更迭,世事變遷,傳承卻始終延續不斷。都說天祥有“三寶”,乃是七代人對天祥茶號一脈相承的最佳演繹。

“一寶”古茶,“二寶”金獎

什么樣的茶才算好茶?清朝天祥號第一代制茶人江修為,率鄉親在祁峰山脈開山劈土、壘石砌塝,擇碎石黑壤的山灣,將優質楮葉品種廣植高山,形成了今日所見的塔里古樹茶園。

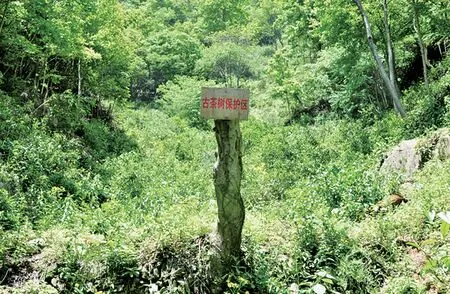

這里至今還保存著健康完整的森林生態鏈。早晨太陽升起時,深山中的云霧還未完全散去,陽光透過云霧和樹縫,影影綽綽地照在尚有露珠的茶葉上。沐浴著斑駁陽光的茶樹發出的芽參差不齊,卻能最大程度地吸收養分。此地茶樹動輒三五百年樹齡,茶葉采摘全靠人工,頂上的嫩芽甚至要搭著樓梯才能摘到。

浮梁縣天祥茶號有限公司總經理吳宏昌說,這是好茶,但千萬不要以為它特別香、特別甜,或者味道特別霸氣,相反,喝古樹茶,喝的是古樹的內力和獨特的山韻。它馥郁迷人的原香,是孕育了幾百年的尤如雨后森林中彌漫的花香、果香、木質香、菌香等多維度的復雜香氣。它層次多樣的滋味,糅合著使人沉靜的苦、堅實有力的甜、內質復雜的酸、中性圓滑的澀……古樹茶韻悠長。

天祥茶號不僅在當地家喻戶曉,其實很早就名揚海外。1915年,美國為慶祝巴拿馬運河成功開鑿通航,舉行了盛大的巴拿馬——太平洋國際博覽會,即巴拿馬萬國博覽會。中國作為國際博覽會的初次參展者,第一次在世界舞臺上公開露面。相關資料顯示,中國參展的產品中,有1218種獲得了各種獎項,其中天祥茶號所產的“浮梁祁紅”,一舉奪得了茶葉賽品金牌獎章。

100多年過去,多少榮耀隨著世事的巨大變革消逝不見。當年在巴拿馬萬國博覽會茶葉賽品上中國所獲的21塊金牌中,現存于世的僅天祥茶號這一塊。公司總經理吳宏昌告訴記者,彼時天祥茶號第五代傳承人鄭鳳宜獨自帶著兒女艱難度日,也從來沒有動過將金牌獎章“變賣換錢”的念頭。1988年,藏于瓦罐、埋在地下的金牌重現天日,一時間政商各界人士紛至沓來,高價求購,在種種誘惑面前,第六代傳承人江貴寶遵母命,于1989年4月28日將金牌捐給浮梁縣人民政府。

“三寶”技藝賡續

“條索細緊白毫露,黑褐油潤雜梗無;香鮮馥郁蜜味美,湯色紅艷帶金箍。”吳宏昌一邊悠閑地泡茶,一邊吟出此七言詩句,“這是第四代傳承人江資甫所作。他是一位了不起的制茶人,巴拿馬金獎是在他帶領下拿到的。天祥茶的《制茶秘訣》也是他撰寫的。”1870年左右,13歲的江資甫隨父從事紅茶經營,20歲時繼承父業,獨自執掌天祥茶號,自此潛心研究祁門紅茶的制作工藝,逐漸成長為遠近聞名的制茶高手。天祥茶的制茶技術在江資甫手上得到了極大發展。

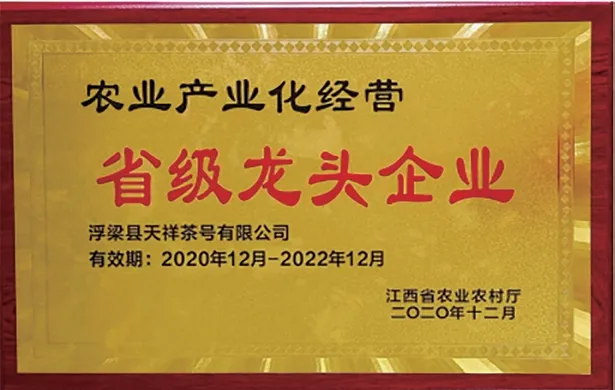

為了傳承不斷,2014年,心系“老江家”祖傳制茶技藝的江建鴻主動擔起第七代傳承人的重擔,逆勢復出,選址祖地嚴臺村,組建浮梁縣天祥茶號有限公司。除了原擁有的500余畝塔里古茶樹,公司按照“民退我進,民棄我收”和“公司+合作社+農產”的策略,收購、流轉、租賃了一大批茶山,現擁有古茶山4000余畝,100年以上樹齡的連片古樹茶500余畝。

古茶山基地仍以農耕時代的方式進行勞作管理,每年農歷七八月間,只用人工鋤草深挖,不施化肥、農藥和除草劑,確保茶山達到純有機水平。“明前茶,貴如金。”為了保證茶葉的最佳質量,天祥茶號所用茶葉只采一季春茶(年產10余噸),再交由制茶大師純手工制作,專業茶師嚴格評審。茶葉制作流程相差無幾,但細節足以致成敗。江建鴻傳承了《制茶秘訣》的獨特技藝,在傳統浮梁紅茶的基礎上進一步創新,發展出了十幾種不同口感的茶,公司現擁有“天祥號”“江資甫”“祁峰天祥”“塔里農耕”“TXT”等多個品牌商標,主要品牌“天祥號”“江資甫”雙雙榮獲“江西省老字號”稱號。第七代傳承人江建鴻成為了“江西省浮梁工夫紅茶非遺傳承人”。

天祥茶號還注重與嚴臺古村的融合發展,打造了品茶區、博覽區和體驗區,功能設置齊全,內容豐富多樣,構成了嚴臺景區不可分割的主要板塊。茶葉基地成為“景德鎮市非物質文化遺產傳承基地”、“江西省非物質文化遺產生產性保護示范基地”和“有機茶園基地”。

“作為定位中高端的省級龍頭企業,我們肩負著時代和社會的使命。這些榮譽就像那塊世代守護的金牌獎章,時刻鞭策著我們不忘初心,砥礪前行,一直制好茶、做好人。”江建鴻如是說。