高等職業院校學生學習效率影響因素的調查及對策探討: 以常州機電職業技術學院為例

魯 偉,李傳剛

(常州機電職業技術學院,江蘇 常州 213164)

高等職業學校要培養服務區域發展的高素質技術技能人才,重點服務企業特別是中小微企業的技術研發和產品升級,加強社區教育和終身學習服務[1]。截止2019年底,高職(專科)院校1 423所,在校生1 280.7萬人[2]。高職人才培養質量的提升,培養目標的實現,取決于教、學、環境等多種因素。其中,就學的方面而言,高職學生學習效率的高低,直接影響學生綜合素質的全面提升,影響到數以億計的技術技能人才培養目標的實現。本課題針對影響高職學生的學習效率的問題開展了問卷調查,以期探究出相關因素,找到解決問題的辦法。

1 學習效率與學習力的關系

學習效率是學習快慢的表現形式。提高學生的學習效率是每個教師的心愿,更是學生及家長的追求目標[3]。學習力是指一個人學習的動力、毅力和能力的綜合體現[4]。唯有學習力,才能讓孩子們真正提升學習效率,成為學習的主人[5]。

學習效率是多種因素綜合作用的結果,常見的影響學習效果的因素有:學習動機、學習目的、情緒、勤奮程度、專注程度、學習方法、學習基礎、身體狀況、教師水平、家庭影響、學習環境、集體和社會影響等[3]。并且,不同的人或同一個人在不同的時期,影響其學習效果的因素往往不盡相同,但其主要因素卻永遠存在。“捕捉”到影響學習的主要因素,并加以改進,就可以使學習效率不斷提高。

2 關于問卷調查的概述

1)題目設計。本次問卷采取單選與多選題目的方式進行,題目涉及“學習方法、作業、時間支配、預習(復習)、教師的授課方式、學習效果、聽課、考試、同學之間交流情況、家人關注、學習定力” 等問題。

2)調查目的。為了了解高職生的學習動力情況,知曉他們的學習效率受哪些因素的影響,探究他們在學習方法上存在的問題。

3)調查情況。2019年10月,本課題組在2019級新生中隨機發放調查問卷1 780份,回收1 780份,回收率100%,有效問卷1 739份,問卷有效率為97.69%。

3 關于問卷調查情況的分析

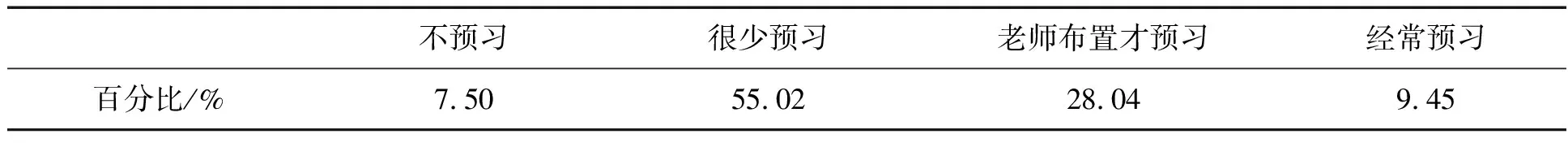

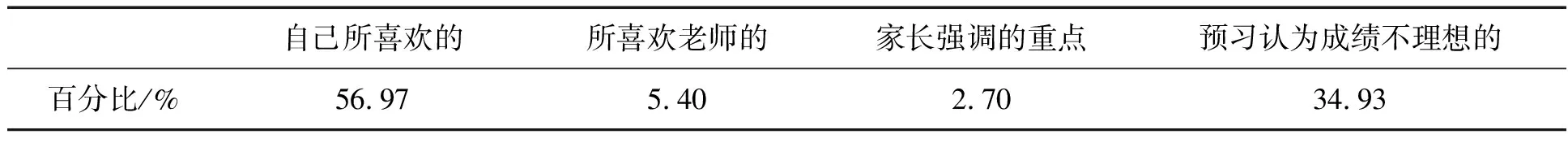

1)關于課前預習情況。學生預習情況不能“令人滿意”,“經常預習的人”只有9.45%,預習的科目充滿極濃的“個人色彩”,56.97%的人預習“自己所喜歡的”科目,預習的方法“簡單粗暴”,45.58%的人僅僅“把學過的內容看一遍”,具體數據見表1~表3。

表1 “你會在上課前預習即將學習的內容嗎?”

表2 “如果你預習,你會預習哪些科目?”

表3 “預習的方法多種多樣,你常用哪一種?”

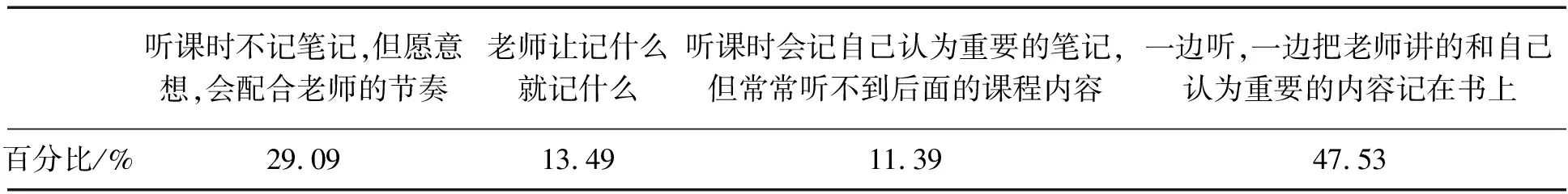

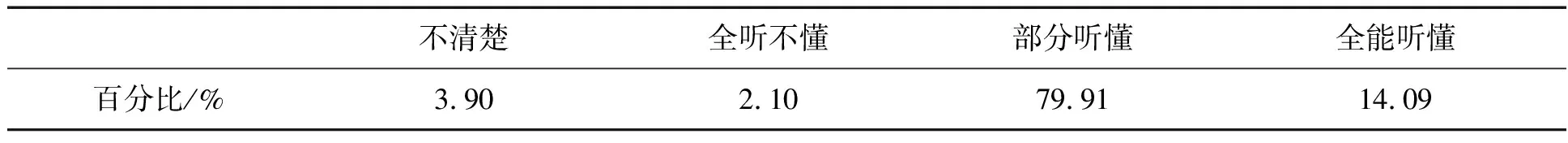

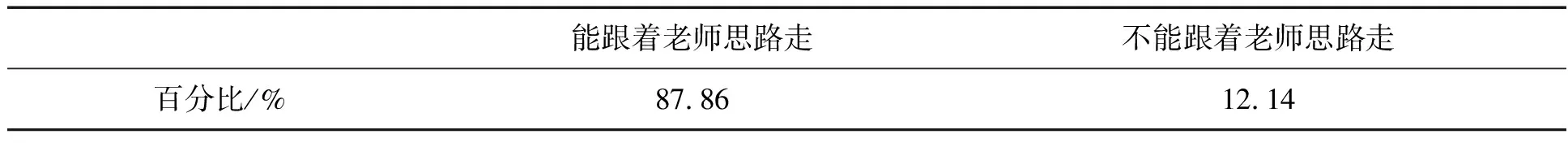

2)關于聽課情況。聽課的方式,47.53%的人是“一邊聽,一邊把老師講的和自己認為重要的內容記在書上”,對老師的授課方式53.07%的人最喜歡“老師講解”,聽課的效果79.91%的人表示“部分聽懂”,但87.86%的人表示在上課時“能跟著老師思路走”,52.62%的人表示“上課內容聽不懂時會走神”,具體數據見表4~表8。

表4 “不同的同學都有自己的聽課方式,你的聽課方式是什么樣的組合?”

表5 “課堂上,你最喜歡教師運用哪些方式授課?(多選)”

表6 “你覺得自己的聽課效果怎樣?”

表7 “你上課學習能不能跟著老師講課的思路?”

表8 “有的同學表示會在課堂上上課過程中常常走神,你呢?”

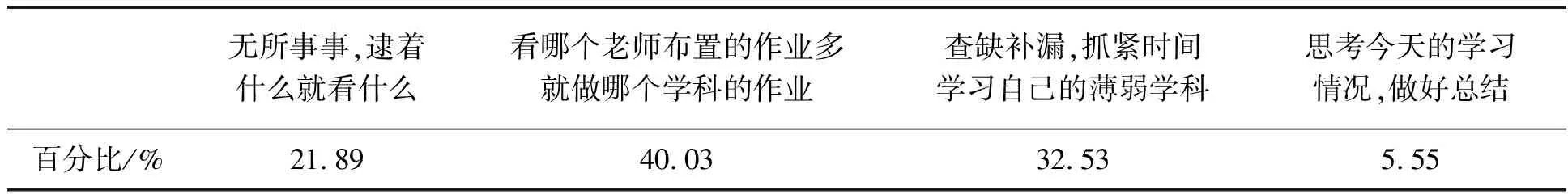

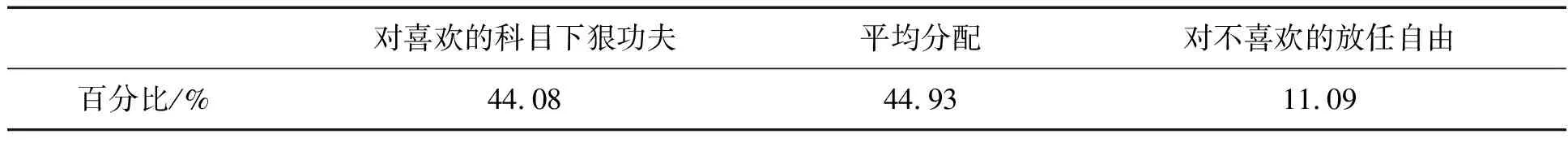

3)關于課后學習的情況。21.89%的人表示在老師不在場時,自習課“無所事事,逮著什么就看什么”,在學習時間分配問題上“對喜歡的科目下很功夫”與“平均分配”半斤對八兩“難分伯仲”,大部分人的學習“定力”不夠強大,具體數據見表9~表11。

表9 “上自習課的時間里,如果沒有老師在場:”

表10 “你在學習上的時間分配”

表11 “學習的時候,如果有人找你玩,你會不會立即就跟去玩?”

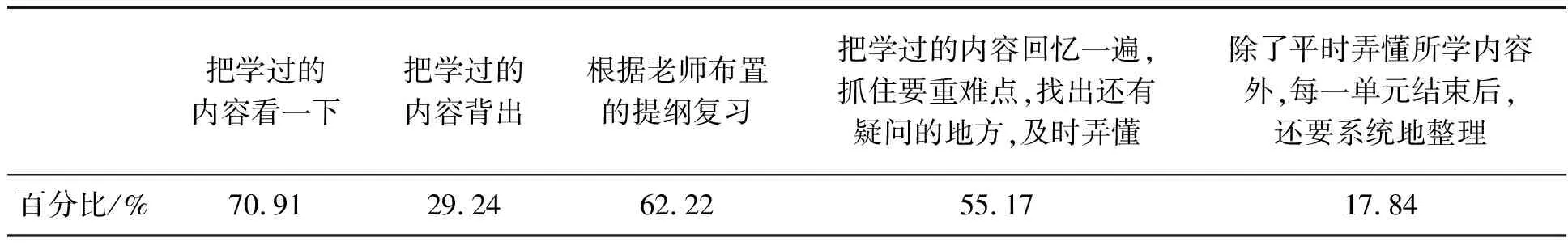

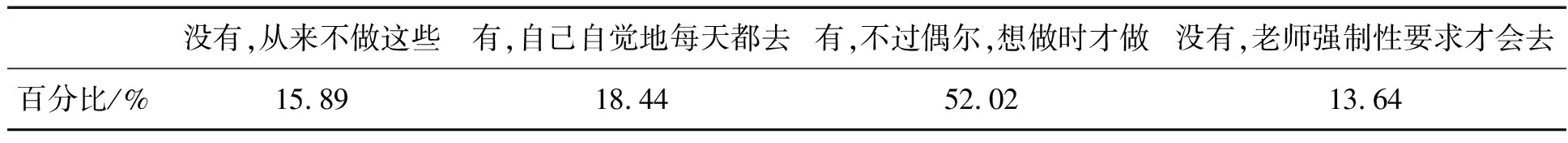

4)關于復習的情況。70.91%的人“把學過得內容看一下”,如何復習的問題更是“奇葩”,47.53%的人表示“平時不復習,測驗和考試前復習”,優質的復習習慣只有18.44%的人堅持,具體數據見表12~表14。

表12“復習方法多種多樣,你采用的是哪種?(多選)”

表13 “關于復習你是怎么做的呢?”

表14 “你平時有做錯題本、讀書筆記或者寫日記這類的習慣嗎?”

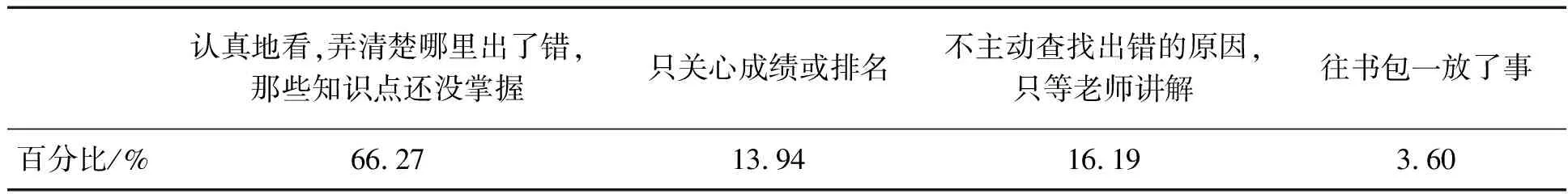

5)關于考試的問題。每次考試失分的原因,56.67%的人歸結為“粗心大意”,發回的試卷或作業只有66.27%的人“認真地看,看清楚哪里出了錯,哪些知識點還沒掌握”,發現自己考的科目比較糟糕,竟然有22.79%的人“無所謂,來日方長”,具體數據見表15~表17。

表15 “每次考試失分的主要原因是?(多選)”

表16 “老師發回試卷或作業,你一般會做什么?”

表17 “當考試后,你發現考的科目自己覺得很糟糕,你會:”

6)關于家長參與學生教育問題和朋輩之間學習交流情況。家長經常督促學生學習的只有41.38%,朋輩之間學習交流的達到有70.31%,有23.24%的人“不與其他同學探討學習方面問題”。

4 提高學生學習效率的對策探討

教育心理學理論指出,凡是一種學習對另一種學習起促進作用,都叫正遷移;凡是一種學習對另一種學習起到干擾或抑制作用,都叫負遷移[6]。因此,教育工作者要秉承“為遷移而教”的理念,提高學生學習效率。學習效率的高低受學生學習力的制約,提高學生學習效率必須首先解決學習力的問題。因為學習力是我們生活在21世紀最需要具備的能力,是一個人生存的最大資本[7]。提高學習力必須家庭、中學①、高校②“三位一體”共同努力,三者缺一不可。

4.1 構建家庭、中學、高校“三位一體”的教育管理聯動機制,壯大學習力的新動能

構建家庭、中學、高校“三位一體”的教育管理聯動機制,就是家庭、中學、高校的教育管理要形成合力、目標一致,三者之間要相互配合、相互支持,而不是“推諉扯皮”,“自掃門前雪,不管他人瓦上霜”,更不能“鐵路警察,各管一段”。在社會上,家長們普遍認為,把學生交給學校,理應由學校負責。這是極不負責任的態度。教育家葉圣陶指出,在各項教育里,家庭教育是最初最基本的一項。家庭教育是基礎,基礎教育打得好不好,跟以后各項教育的效果大有關系。因此家庭教育絕對不容忽視[8]。問卷調查顯示,家長對孩子的學習“不督促”和“偶爾督促”的比例高達58.62%(見表18);中學教育是承上啟下的,他的作用在學生成長成才過程中的重要性不言而喻,學習動力足不足主要看中學老師的鼓勵和鞭策,學習方法好不好主要看中學老師的“傳幫帶”。好習慣養成了,一輩子受用;壞習慣養成了,一輩子吃虧[8]。因此,中學的教育很重要,中學老師的“言傳身教”對學生終身受益。做老師最主要的是不說假話,要求學生做到的,自己要先做到[8];高校要消除“快樂大學”的印象頑疾,打造“金課”淘汰“水課”,堅決取消畢業前補考等“清考”行為。只有家庭、中學、高校真正形成合力,學生的學習力才能有“能量”,這個“能量”就是“新動能”。“新動能”大,學習力就強勁,學習效率就會顯著提高,高校的人才培養目標才能達成。

4.2 構建家庭、中學、高校“三位一體”的工作交流互訪機制,促成教育效果的正遷移

高等職業教育作為高等教育發展中的一個類型,在我國起始于20世紀70年代的改革開放,大力發展于20世紀90年代,蓬勃發展于21世紀頭十年,茁壯成長于黨的十八大以后[9]。目前,中學對高等職業教育的了解不夠深入,對高等職業院校培養人才的標準、管理方式以及教育內容了解的不全面。究其原因,主要是中學老師都是本科以上學歷畢業,甚至是“雙一流”高校畢業,而且中學主動與高等職業院校聯系的也不多,了解的層面僅僅限于招生期間高等職業院校的老師到中學進行招生宣傳,看到的資料僅限于招生簡章或學校視頻資料,了解內容是膚淺的、不全面的;家長對高等職業院校的了解與老師了解的狀況差不多。構建家庭、中學、高校“三位一體”的工作交流互訪機制,就是借鑒“跟崗研修”模式,中學與高等職業院校之間每學期互派人員進行一到二周的交流互訪。中學交流互訪人員主要是深入高等職業院校班級聽課、參加主題班會(團日)、社團活動、創新實踐、實習實訓等;高等職業院校交流互訪人員主要是給中學老師、學生及家長科普高等職業教育的內涵,宣講人才培養方案,升學通道,大國工匠的培養,澄清對高等職業教育的偏見,同時深入課堂聽課,了解學生的學習狀況;高等職業院校也可以開展校園開放日活動,邀請中學老師、學生和家長參加校園開放日活動。中學交流互訪人員把在高等職業院校的所見所聞通過中學課堂教學、主體班會(團日)、家長會“原汁原味”的宣講,讓學生有“身臨其境”的感覺。家庭、中學、高校交流互訪機制建立以后,能夠相互理解、相互了解,教育的效果是正遷移。

4.3 構建家庭、中學、高校“三位一體”的學業指導連貫機制,消除教育效果的負遷移

學業指導指對學生在學業規劃、學業困惑、專業選擇等方面給予學生專門的輔導。目前,學業指導在高等職業院校開展非常普遍,盡管中學也在開展,但普及程度、指導內容、指導效果和指導隊伍遠不及高等職業院校。更為重要的是“家長必須懂一點生涯規劃”,這一點非常重要。因為,家長在中學生生涯規劃中起重要作用。實事求是,所有家長都望子成龍、望女成鳳,或多或少存在“好高騖遠”,甚至不切實際的“幻想”,更有甚者,把自己沒有實現的“愿望”寄托在孩子身上,提出一些很難達到的目標,全然不顧孩子的水平和能力。家長懂一點生涯規劃,就是讓家長明白“小馬拉大車”是不切實際的,“大馬拉小車”是“誤人子弟”的。因為,不符合社會需求和個人實際的目標,只會讓孩子做無用功。

高等職業院校可以利用到中學交流互訪之際在中學開展學業指導工作,幫助中學生做好職業生涯規劃,尤其做好專業選擇。使中學的學業指導有的放矢,與高等職業院校的學業指導構成一個體系,從中學到大學直至工作不斷線。這樣連貫的學業指導才有教育效果,否則,各自為戰,相互不通暢,容易產生負遷移。