“為人民服務”的來龍去脈

胡松濤

習近平總書記說:“我們講宗旨,講了很多話,但說到底還是為人民服務這句話。我們黨就是為人民服務的。”

“為人民服務”是中國共產黨的宗旨。在中國共產黨的理論體系中,“為人民服務”是個核心概念,體現了共產黨人的核心價值觀。為了人民,可以無私奉獻,可以奮不顧身,可以慷慨赴死。中國共產黨的勝利、中國革命的勝利,以及中國特色社會主義建設取得的偉大成就,都是中國共產黨“為人民服務”宗旨的實踐成果。

讓我們翻開歷史的畫卷,重新探尋毛澤東如何提煉“為人民服務”宗旨,看看“為人民服務”的宗旨如何深入人心——

一個戰士的精神與犧牲

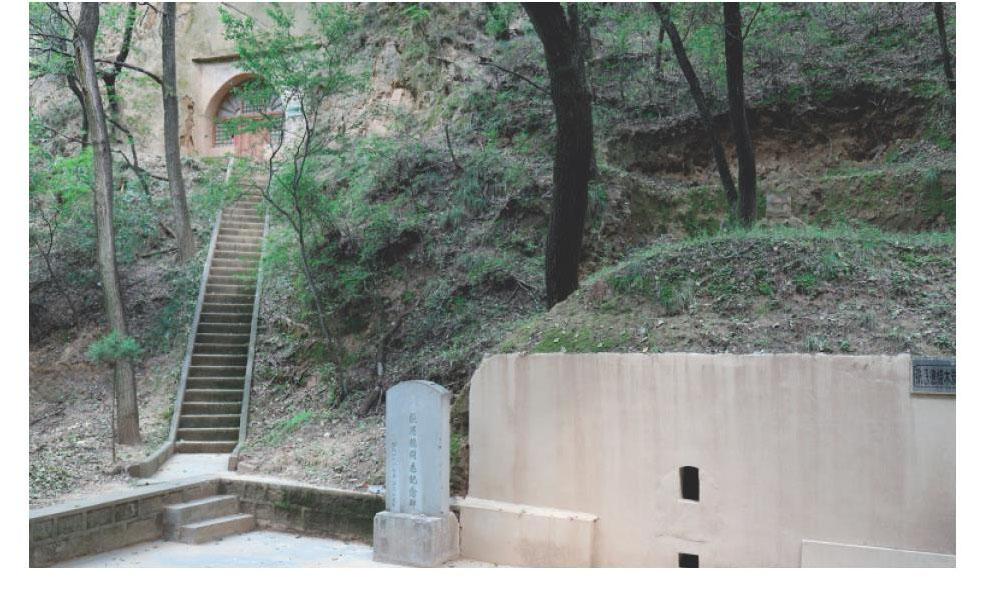

1944年9月5日,中國革命史上發生了一次不幸的“坍塌”。

這天上午,中央警衛團戰士張思德在為一口新挖的炭窯加固窯壁時,炭窯突然坍塌,張思德壯烈犧牲。

張思德,1933年參加紅軍,當過機槍手、地下交通員,長征中三過草地,到陜北后曾在中央軍委通信營當通信兵,曾任職通信班的班長。他紡過線,開過荒,是遠近聞名的燒炭能手。1942年10月,中央軍委警衛營和中央警衛教導大隊合并,組建中央警備團。由于編制減少,張思德由班長改為戰士,他毫無怨言,欣然服從組織安排,在每個崗位上都任勞任怨,踏實工作,被中央警備團評為“即知即行的模范”。

1943年4月,張思德調到毛澤東警衛班,成為領袖身邊的警衛人員。當時延安正開展大生產運動,目的是通過自力更生,打破日本侵略者和國民黨對陜甘寧邊區的封鎖,支援抗日前線。故人人都有生產任務,無人特殊。1944年春,中直機關決定,在中直機關和中央警備團抽調人員,在安塞縣石峽峪建設一個農場。張思德看看全班的同志,只有自己有開荒、燒炭、種地的經驗,盡管他更愿意在人民領袖毛澤東身邊站崗,但是想到參加生產勞動更艱苦,便主動報名,進山執行生產任務。

可誰也沒有想到,張思德犧牲了。

當天,中央警備團警衛隊隊長古遠興向毛澤東主席報告了這個消息。

毛澤東詳細了解張思德犧牲的經過后說: “張思德是好戰士,站崗放哨,還陪我外出過,很熟悉。”毛澤東批評說:“前方打仗死人是沒有辦法的事,可后方勞動生產也死人,不該呀!”毛澤東還心情沉重地問:“他的后事,怎么處理呀?”

古遠興隊長想也沒想就說:“就地掩埋。”戰爭年代,犧牲是一件慣常之事,青山處處埋忠骨,古遠興打算把張思德就地埋在山里。

毛澤東一聽,大聲說:“你敢!趕快派人,把人抬回來。”他接著說:“落葉歸根,入土為安。張思德是四川人,他犧牲了,雖然回不了老家,我們也不能把他埋到荒天野地里喲!”

有人說:“安塞縣石峽峪不通汽車,燒炭的地方還在石峽峪西面的大山里,車子根本開不進去。”

“車子進不去,你們想辦法用擔架,或者騾馱子。總之,要想辦法把遺體運回來。”毛澤東叮囑說,“第一,要把張思德身體洗干凈,穿上新衣服,入殮前要派戰士給他站崗;第二,買一副棺材,運回延安;第三,要給他開個追悼會,我要參加,還要講話。”

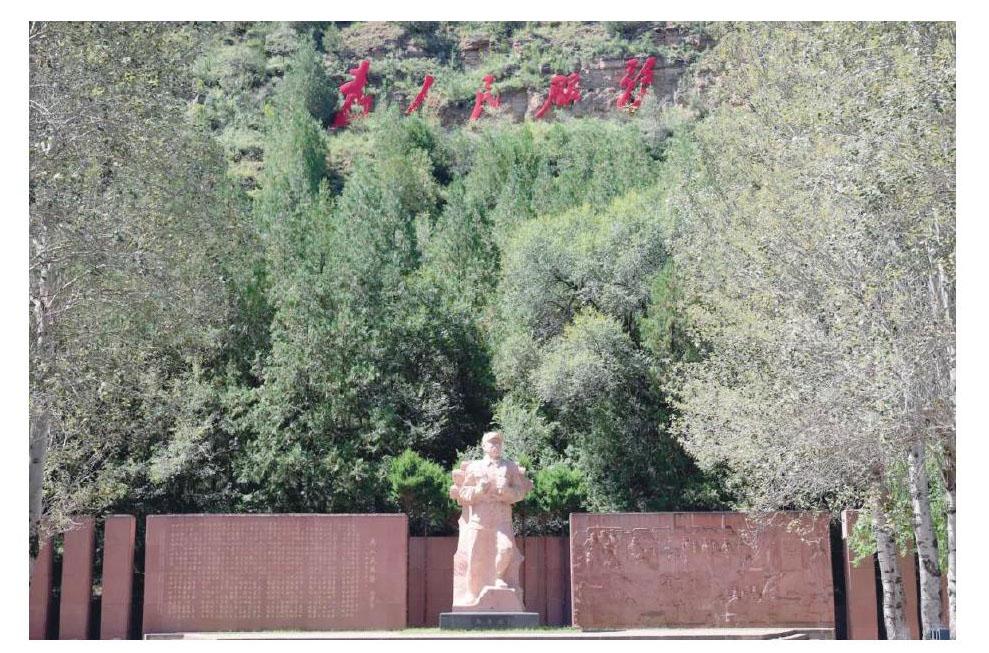

1944年9月8日,張思德的追悼會召開。這天恰好是農歷二十四節氣中的白露,一向秋高氣爽的延安,當天天低云暗,山河沉悶,追悼會會場上,白布扎得靈棚上掛著“追悼張思德同志”的橫幅,還有毛澤東親自為張思德追悼會題寫的挽聯:“向為人民利益而犧牲的張思德同志致敬。”

下午2點左右,毛澤東頭戴八角帽、身穿粗布衣,在任弼時、李富春、葉劍英、李克農、王稼祥和警備團團長吳烈陪同下來到會場。參加追悼會的人員有一千多人,這是中國共產黨成立以來第一次為一位普通戰士舉行追悼會。

中央警備團團長吳烈主持追悼會,毛澤東致悼詞說:“我們共產黨和共產黨所領導的八路軍、新四軍是革命的隊伍。我們這個隊伍完全是為著解放人民的,是徹底地為人民的利益工作的,張思德同志就是我們這個團體中的一個……”

毛澤東手中沒有講話稿,是即興演說。顯然,對自己講些什么,他已經深思熟慮。

張思德的犧牲,引發了毛澤東的深沉思考。張思德,出身卑微,生命短暫,青春永遠定格在29歲。在中國共產黨的隊伍中,他是普通黨員;在人民軍隊的隊伍中,他是普通士兵;在整個革命的隊伍中,他是默默無聞的奉獻者;在人民群眾的汪洋大海中,他不屬于卓爾不群,而是小小的一滴水。他沒有官職,沒有財產,沒有家庭,沒有傳奇故事,也沒有豪言壯語,連一次戀愛都沒有談過,就這樣赤條條來赤條條去,奉獻了自己的生命。在中國大地上,在中國共產黨的隊伍中,大多是像張思德這樣默默無聞的人。

張思德在短暫的生命中,把中國共產黨遠大的革命目標化作樸素的日常工作,忠實無私地在每個崗位上為人民服務,犧牲在工作崗位上。平凡的張思德是中國共產黨先進群體中最有代表性的一分子,他是平凡的英雄,人民的英雄。

毛澤東慧眼卓識,他從“小人物”張思德平凡卻偉大的生命歷程中看出了他為人民服務的精神境界。張思德胸無雜念,心無掛礙,一片天真,一片樸素,一片忠誠,一片大義,這種境界超越為己為私的功利境界,進入為人為公、超越生死的道德境界。

張思德就在身邊,人人可學,人人可做。張思德的榜樣精神,可以讓萬千大眾找到人生方向以及一不怕苦二不怕死的意義,可以照亮普通人的內心,可以照亮暗黑的世界。

毛澤東在張思德追悼會上深情地講道:“中國人民正在受難,我們有責任解救他們,我們要努力奮斗。”他拔擢和提煉了張思德身上的優秀品質,把張思德尋常的、樸素的精神升華為共產黨人必須踐行的革命宗旨,第一次清澈澄明地闡述了“為人民服務”的思想,宣示了共產黨的人民哲學。

炭窯坍塌了,毛澤東把炭窯重新“打”起來。張思德把自己化作了“木炭”,毛澤東把“木炭”點著。毛澤東在張思德追悼會上的致辭,為張思德入土奠基,更為中國共產黨“為人民服務”宗旨的誕生進行思想奠基。

一個詞組的凝練與揀擇

國民黨的黨歌第一句是“三民主義,吾黨所宗”。共產黨與國民黨,指導思想不同,理論基礎不同,代表的人群不同,革命目標不同。毛澤東一直在思考,中國共產黨的宗旨是什么?這是事關一個軍隊、一個政黨價值觀的首要問題。

優秀的思想需要與之匹配的獨特詞語來表達。毛澤東一直在尋找一個最貼切、最概括、最生動的句子,尋找或創造一個詞,為黨為軍立宗立旨,作憲垂法。

中國漫長的歷史中,歷代封建王朝都是將統治集團的利益置于人民利益之上。近代以來的許多政黨或團體,盡管巧言粉飾,但實際上仍是為自己、為少數人謀利益。只有以毛澤東為代表的共產黨,超越了狹隘的集團利益,摒棄自私自利之心,以更加宏大的視野、寬闊的心胸、偉大的器局和前所未有的境界,選擇了平民立場,鮮明地提出“為人民服務”,并落實到實際行動上。

“為人民服務”的思想,在中國共產黨成立之初的文獻就有體現,它是共產黨人開展革命的邏輯起點。但是,鮮明地創造“為人民服務”這個詞組,全面地闡述“為人民服務”思想,鄭重地把它作為黨的宗旨、人民軍隊的宗旨,這是毛澤東的創造與創新——

早在1929年1月,毛澤東就使用過“宗旨”一詞。他和朱德聯名簽發的《紅軍第四軍司令部布告》中,第一句就是“紅軍宗旨,民權革命”。

1938年4月9日,毛澤東在抗日軍政大學第4期第3大隊開學訓詞中說:“你們在這里學習的時間很短……但你們可以學一樣東西,一樣很重要的東西,就是學一個宗旨,這個宗旨也即是全國全中華民族的宗旨——抗日救國。”

這是毛澤東對宗旨的最初表達。

1939年2月,毛澤東在給張聞天的信中第一次提出“為人民服務”的概念。不過,信中所說的“為人民服務”,還不是從黨的宗旨的角度來講。同年12月,毛澤東起草《大量吸收知識分子》一文,提出知識分子應該“為工農服務”“為群眾服務”——毛澤東的思想正往一個詞組上聚焦。

1942年5月,毛澤東的《在延安文藝座談會上的講話》提出,作家要“為千千萬萬勞動人民服務”,并指出:“對于過去時代的文藝形式,我們也并不拒絕利用,但這些舊形式到了我們手里,給了改造,加進了新內容,也就變成革命的為人民服務的東西了。”

在此,他把“為人民服務”提到了世界觀、人生觀的高度。

思想依托語言和詞語才能站立起來,走向大眾。毛澤東在思考,讓思想聚焦,他不斷地揀擇詞匯,他要把中國共產黨為中華民族謀復興、為中國人民謀利益的思想用一個簡要明了的詞語統領起來,用一個形象鮮明的載體承載起來。這不僅僅是一個語言問題、修辭問題,同時是一個政治命名學的問題。

張思德為人民的利益而犧牲,使得毛澤東情感震動,思想凝集。他把中國共產黨的宗旨“聚光”到張思德的身上,他把宗旨的表述由從前所說的“民權革命”“抗日救國”轉換成“為人民服務”這個詞。

“為人民服務”這個詞,是個“介詞短語”,省略了主語(主語是“共產黨”“我們”),它具備詞組性、概括性、格言性、典雅性、歷史性和鮮明性。為人民服務,有一種復雜中的簡潔、深邃中的平易,朗朗上口,令人耳目一新。

哲學的一個重大問題是哲學與人民的關系。“為人民服務”清晰地表述出,共產黨服務的對象是“人民”。

誰是“人民”?

“人民”這一詞匯在《周易》《周禮》《孟子》《墨子》中均有出現,但此處“人民”是指全部人口。共產黨人使用的“人民”一詞已成為嚴格的政治概念。列寧在1905年曾強調說:“馬克思在使用‘人民一詞時,并沒有用它來抹殺各個階級之間的差別,而是用它,把能夠將革命進行到底的確定的成分連為一體。”

中國共產黨所說的人民是什么?就是日常生活中平凡而廣大的普通人。在延安時期,是工人階級、農民階級、城市小資產階級與民族資產階級,是一切抗擊日本侵略者的人。“人民”這個極其富有概括力的詞語,隨著形勢的變化其內涵得到豐富,涵蓋了在這片土地上生活的絕大多數人。

炭窯坍塌了,宗旨誕生了。毛澤東在張思德追悼會上鮮明地指出,“我們是為人民服務的”。他說:“我們這個隊伍完全是為著解放人民的,是徹底地為人民的利益工作的……張思德同志是為人民利益而死的,他的死是比泰山還要重的。”

毛澤東這番講話,對中國共產黨“為人民服務”宗旨進行了初步的闡述。他以一種不同于歷代祭祀之文的致辭,化悲痛為思想,以“小人物”講大道理,標明共產黨的宗旨,提醒共產黨人生與死的意義。毛澤東的致辭,實現了一個偉大的誕生——中國共產黨為人民服務宗旨的誕生。為人民服務的宗旨不僅高度契合、高度凝練了共產黨的綱領,而且為普通人提升思想境界、改造精神面貌指明了方向。

一個宗旨的鄭重宣告

1944年9月18日,毛澤東在招待八路軍留守兵團全體模范學習代表及戰斗英雄時講話,他說:“我們的軍隊是真正人民的軍隊,我們每一個指戰員以至每一個炊事員、飼養員,都是為人民服務的。”這個簡短的講話發表在9月23日《解放日報》一版,題目為《堅持為人民服務》。毛澤東的思想已經聚焦在“為人民服務”五個大字上。

“為人民服務”這個詞組已經被毛澤東創造并肯定下來,他將為這個詞組正式“加冕”。“加冕”的時間,毛澤東鄭重地選定在中國共產黨第七次代表大會上。

張思德犧牲七個月之后,中共“七大”于1945年4月23日—6月11日在延安召開。“七大”是中國共產黨走向成熟、走向勝利的標志。

毛澤東在“七大”報告中全面論述了“全心全意為人民服務”的思想,他在開幕詞《兩個中國之命運》中號召全黨:“謙虛,謹慎,戒驕,戒躁,全心全意為中國人民服務。”他在主報告《論聯合政府》中鮮明地指出:“緊緊地和中國人民站在一起,全心全意地為中國人民服務,就是這個軍隊的唯一的宗旨。”“全心全意地為人民服務,一刻也不脫離群眾;一切從人民的利益出發,而不是從個人或小集團的利益出發;向人民負責和向黨的領導機關負責的一致性;這些就是我們的出發點。”——中國共產黨和黨領導的人民軍隊的宗旨,被毛澤東鮮明地揭示并高舉起來。

“全心全意為人民服務”的宗旨寫進了“七大”通過的《中國共產黨章程》,中國共產黨的宗旨正式宣告四方。當大會宣布當選的中央委員名單之后,毛澤東站在主席臺上大聲說:“當選中央委員的人,不要以為自己是做了官,而是加重了為人民服務的責任。”

毛澤東用“為人民服務”五個大字,為中國共產黨立宗旨,為共產黨人定責任,它規定了中國共產黨的使命,成就了中國共產黨的大業。

“為人民服務”的宗旨,把馬克思主義的“人民創造歷史”的唯物史觀,與中國傳統的“邦以民為本”(《尚書》)、“民為貴”(《孟子》)、“以百姓心為心”(《老子》)等優秀思想聯結起來,成為一種改造性的創新。

“七大”之后,毛澤東繼續闡述和宣傳“為人民服務”思想,他還經常題寫“為人民服務”五個大字。他持續地塑造中國共產黨的為人民服務的文化,打造和傳播中國共產黨的文化基因——

1944年11月15日,毛澤東為新聞記者鄒韜奮先生逝世題寫挽詞:“熱愛人民,真誠地為人民服務,鞠躬盡瘁,死而后已,這就是鄒韜奮先生的精神,這就是他之所以感動人的地方。”1944年冬,毛澤東為黨內刊物《書報簡訊》題詞:“希望繼續努力,為黨即是為人民服務。”1945年9月20日,他為《大公報》題詞“為人民服務”。1949年11月27日,毛澤東為中央軍委工程學校題詞:“全心全意為人民服務。”……這就是毛澤東所說的:“一個路線,一種觀點,要經常講,反復講,只給少數人講不行,要使廣大革命群眾都知道。”這也成為一種重要思想、工作方法和傳播策略。

1946年,美國記者斯特朗訪問延安時,采訪了毛澤東,她把毛澤東關于“一切反動派都是紙老虎”的論斷傳播到全世界。斯特朗的回憶錄中講述道:有個美國人,不遠萬里來到延安,曾問過周恩來等中共領導人:“共產主義是不是一種宗教?”回答都是否定的:“共產主義不是一種宗教,而是一門科學。”馬克思有句名言“宗教是人民的鴉片”,共產主義怎么會是宗教呢?而毛澤東回答得很特別:“如果你愿意,你可以說共產主義是一種宗教,一種為人民服務的宗教。”斯特朗評論說:“世界上很少有馬克思主義者會這樣說。”這同時也表明,毛澤東對“為人民服務”宗旨的虔誠,一生堅定不移。1972年美國總統尼克松訪華時,尼克松曾經詢問毛澤東的特長,毛澤東回答說:“為人民服務!這就是我的特長。”

毛澤東持續地構建為人民服務的理論體系,持續地塑造為人民服務的文化,中國共產黨形成了獨特的“人民哲學”“群眾觀點”和“群眾路線”。毛澤東說:“人民,只有人民,才是創造世界歷史的動力。”“群眾是真正的英雄,而我們自己往往是幼稚可笑的。”

如何為人民服務?一方面是把人民高舉起來,一方面是要求共產黨人把自己的身段放得很低很低。毛澤東用許多形容詞來高舉人民,他表示,人民是“主人”,人民是“先生”(老師),革命者就要為人民這個“主人”“先生”服務。

為人民服務,還得把自己的身段放下來。毛澤東說:“我們一切工作干部,無論職位高低,都是人民的勤務員,我們所做的一切,都是為人民服務。”他給共產黨人的角色和形象定位是:當“兒子”“小學生”“勤務員”“孺子牛”。毛澤東以高超的語言藝術表達了他的人民情懷。他通過對詞語與概念的意義轉換,對官與民的身份的重新定位,以及在實踐中的具體舉措,一掃流行數千年的“官尊民卑”的傳統。這是對幾千年“官場基因”的改寫,有效地防止了共產黨的“國民黨化”。

“為人民服務”宗旨為共產黨人所諦聽、所接受,它喚起了共產黨人發自心底的深情和強烈的責任與義務。它就像一粒種子,種植在共產黨人心里,扎根為世界觀,成為不可動搖的政治倫理和價值認同,成為每個共產黨人心中的信條和最高的行動準則。

延安時期,干部與群眾打成一片,知識分子與工農兵打成一片,更重要的是彼此的思想感情打成一片,整個邊區呈現出“只見公仆不見官”(朱德語)的社會新風尚。

一場思想與人民的熱烈擁抱

宗旨一立天地寬。一聲“為人民服務”,可謂“大纛一張,萬夫走集”。“為人民服務”成為中國共產黨人的整體性思維和全面性實踐,成為中國共產黨最顯著的標識。

共產黨人在為人民服務中找尋到個體生命的意義。他們在為人民服務中,犧牲、創造、前進、勝利。

中國共產黨的宗旨,憑著革命者為人民服務的一個又一個的實際行動得到廣泛傳揚。作家吳伯簫離開延安時說:“從延安出來,人們第一個記得‘為人民服務。”

美國紐約《先鋒論壇報》記者斯蒂爾在訪問延安十天后,感慨地說:“我覺得在延安的訪問中……體味到共產黨常常說的‘為人民服務,在延安所親見的各種具體事實,我認為這是貨真價實的……真的,我要是在延安住上十一天,那我一定也會將變成一個共產主義者。”

哲學家金岳霖說:“每一文化區都有它的中堅思想,每一個中堅思想有它的最崇高的概念,最基本的原動力。”

“為人民服務”就是毛澤東思想最崇高的概念,它是中國共產黨一切言行的出發點和落腳點。同時,“為人民服務”的思想也揭示和指明了所有先進組織乃至所有執政者的根本方向。但知易行難,毛澤東的老對手蔣介石也學著中國共產黨,提出“為人民服務”。

1947年,蔣介石在國民黨六屆三中全會發表演說《最近一年來軍事政治經濟外交之報告》。他說:“我們說黨要以農工為基礎,要改造社會,要為人民服務,要實行民生主義。但是本黨已經執政多年,在民眾中究竟已有了什么基礎呢?如果我們過去真正做了下層工作,在民眾中奠定了不拔的基礎,那么共產黨也就不至會有這樣的猖獗,我們也就不會遭受國內外如此難堪的批評和侮辱了。”

更為滑稽的是,1947年3月,國民黨胡宗南部隊占領延安之后,在中國共產黨“為人民服務”宗旨的誕生地,別出心裁地開設了一個“為人民服務處”。服務的內容包括:發放賑濟、免費治病、代寫書信等。服務處掛牌那天很是熱鬧,因為通告上說,不管男女老幼,只要來此,就發給救濟金法幣二十元,或者布二尺,或者米二升。“為人民服務處”門口一下子熱鬧起來,來的人很多。幾天后,胡宗南感到不對勁,每日發放物資難以為繼;更重要的是,老百姓領走了東西,依舊只說共產黨好。胡宗南只好停止了這個所謂的“創舉”,悄悄地把“為人民服務處”的牌子摘下了。

“為人民服務”不是“嘴上功夫”,必須是發自內心的為人民謀福利的世界觀。“為人民服務”必須深植于血脈,成為身體的一部分,才能開花結果。它不僅是一句口號、一個承諾,更需要信仰與信念的支撐,更主要的是腳踏實地的踐諾,永續不懈的行動。

中國共產黨和中國國民黨同根同祖,但是宗旨不同。宗旨不同,則格局不同,精神不同,作為不同,氣象不同。抱定為人民服務的共產黨人,在炮火連天的戰場勇往直前,在危急時刻自我犧牲,在“漫天風雪”中從不迷茫。

一篇美文的萬眾矚目

延安時代,為人民服務思想已經深入人心。而《為人民服務》這篇文章成為毛澤東的著名文章乃至家喻戶曉,是在張思德追悼會召開9年之后。

新中國成立之初,毛澤東親自選編《毛澤東選集》。毛澤東修改了他在張思德追悼會上的講話,并且把他一生中最珍重的話“為人民服務”作為講話標題,編入1953年2月出版的《毛澤東選集》第三卷。由此可見,毛澤東對中國共產黨宗旨的思考與張思德的犧牲密切相連。

《為人民服務》這篇文章,圍繞“為人民服務”這個宗旨,凸顯“人民至上”與“生命至上”的政治理念,講述了“生以備死”和“以死寓生”的文化思想。全文分為五個自然段:開頭第一段,直截了當地提出了黨和軍隊“為人民服務”的宗旨;第二段,引用司馬遷的話,論述中國共產黨人“為人民服務”的人生觀、生死觀;第三段,論述“為人民服務”當中,如何對待自己的缺點和錯誤的問題;第四段,論述“為人民服務”的過程中遇到困難的時候,不能悲觀失望,要看到成績,要看到光明,要提高我們的勇氣;第五段,闡述通過“送葬”“開追悼會”的形式悼念為人民利益而死的人。

《為人民服務》以最簡潔的語言承載了共產黨人的宗旨。毛澤東最重要最核心的思想凝聚于這篇短小精煉的文章之中。

特別是二十世紀六七十年代,人們把《為人民服務》(1944)、《紀念白求恩》(1939)、《愚公移山》(1945)合稱為“老三篇”。全國各地掀起了學習“老三篇”的熱潮,《為人民服務》等“老三篇”一讀就懂,一讀就能記住,一入腦入心就能提高思想境界,一用到實際工作中就能解決問題,其中表達的思想如春風化雨潤物無聲,改變了許多人的世界觀。

《人民日報》原副主編、作家梁衡在《影響中國歷史的十篇政治美文》中提出:中國從古至今,內容形式都好,以一篇文章而影響了中華民族政治文明、人格行為和文化思想的文章為數不多,共有十篇。它們是:(1)賈誼《過秦論》;(2)司馬遷《報任安書》;(3)諸葛亮《出師表》;(4)陶淵明《桃花源記》;(5)魏徵《諫太宗十思疏》;(6)范仲淹《岳陽樓記》;(7)文天祥《正氣歌并序》;(8)梁啟超《少年中國說》;(9)林覺民《與妻書》;(10)毛澤東《為人民服務》。

一個永無止境的宗旨之旅

中國共產黨為人民服務的宗旨,通過中國共產黨人一言一行的踐行,通過《為人民服務》這個文本的學習,深得人心,深入民心,由一家之言、一黨文化傳播到全中國人民,成為一種影響力巨大的觀念,成為全國人民的集體意志,進而成為中華文化的基本內容,從而改變了中國人民的精神面貌,改變了中國大地的面貌。

毛澤東說:“不管刮多大的風,我看人民政府、共產黨、老干部、新干部,只要是真心真意為人民服務的,吹不倒;半心半意為人民服務的,那就吹倒一半;一點心思都沒有,跟人民敵對的,那么就該吹倒。”

“為人民服務”宗旨,為中國共產黨人立心,為中國人民立命,為中華民族開太平。它是中國共產黨取得一切成功的最根本秘訣。

炭窯可能坍塌,宗旨不能坍塌。宗旨不能懸空,不能失守淪陷。毛澤東堅定地說:“一萬年以后,也要奮斗。共產黨就是要奮斗,就是要全心全意為人民服務。”

國之良干,服務在民。為人民服務,可以創業守成,關系存亡續絕。鐵打的江山需要“為人民服務”這個宗旨來維護。為人民服務,沒有止境、沒有終點。在“開國大典”上,毛澤東曾經高呼“人民萬歲”。為人民服務的中國共產黨人,無論艱難困苦還是順風順水,無論過去穿草鞋還是現在穿皮鞋,必須做到“為人民服務萬歲”。

習近平總書記在黨史學習教育動員大會上說:“歷史充分證明,江山就是人民,人民就是江山,人心向背關系黨的生死存亡。”堅持“為人民服務”,紅色江山就會代代流傳。讓我們努力踐行“為人民服務”宗旨,在各自的工作崗位上,更多更好地為人民服務。

選自《中國青年》