概念隱喻視角下多義動詞“出” 的語義分析

姜金艷

【摘要】 本文以“人·具體性·空間·物理的”為基點,對“出”的語義擴展中,是否發生概念隱喻,如發生概念隱喻,具體發生了何種概念隱喻進行了分析。“出”的本義為人由空間內部到外部的移動,即“離開”。“出”在語義擴展中發生的概念隱喻擴展路徑為:人→動物→生物→無生物;具體性→抽象性;空間→時間;物理的→心理的→社會的。

【關鍵詞】 概念隱喻;語義分析;動詞“出”;語義擴展

【中圖分類號】H1-0? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2021)25-0115-06

基金項目:本文為2019年浙江越秀外國語學院科研項目“基于概念隱喻理論的韓國語多義動詞語義分析模式建構”(N2019007)的階段性研究成果。

一、 緒論

人類在認知世界的過程中,由于缺乏清晰的類別概念和抽象的概念語言,只能用已知事物的具體意象來表達新事物、新經驗,通過類比和聯想來發現兩事物間的某種相似性及聯系,這種通過類比和聯想進行相似性替換過程就是隱喻思維的基本原理①。隱喻性語言表達背后涵設更為基礎的概念層面的隱喻性思維系統,即概念隱喻。概念隱喻涉及不同認知域之間的映射,映射一般由源域(source domain)向目標域(target domain)進行,具有單項性的特點。映射的過程就是將基于日常生活體驗而形成的各種框架圖式及相關概念轉移到新的認知域,為他們賦予相應的認知結構,從而對新的人類經驗進行概念組織和解釋②。

本文以多義動詞“出”為研究對象,分析其原型語義如何在隱喻③機制的作用下投射到其他概念域。在分析的過程中,為了更加充分地說明語義的擴展變化,輔以認知語義學的原型理論、意象圖式等概念進行說明。

二、多義詞語義擴展機制

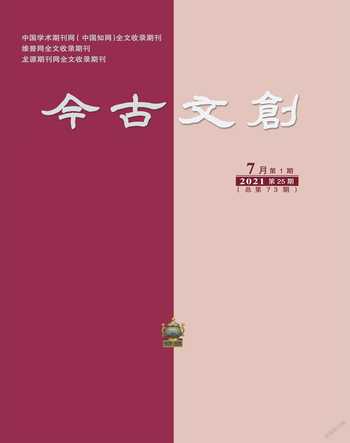

隱喻被認為是人類認知的一種重要方式,也是詞義變化的一個重要途徑④。在語義的擴展過程中,概念隱喻的作用是不容忽視的。那么,在研究“出”的語義擴展時,也不得不分析其隱喻機制。Heine et- al(1991:48)認為語義擴展是經由多方面(facet)路徑衍生出多種語義。其一般擴展方向為: PERSON>OBJECT>ACTIVITY>SPACE>TIME>QUALITY(???,1996:250,轉引⑤)。在此基礎上,???(1996:250-251)把語義擴展路徑詳細描述為6個方面。第一,人→動物→生物→無生物;第二,具體性→抽象性;第三,空間→時間→抽象;第四,物理的→社會的→心理的;第五,一般性→比喻性→慣用性;第六,實義語→機能語。

但???(1996)的語義衍生路徑是對大部分詞匯的衍生路徑的概括,在具體分析某一詞語的擴展時,不一定要全盤接受,應當根據該詞語具體的特征進行適當的分析。并且,有些路徑存在重復性。比如,第二與第三條路徑中的“抽象”路徑,為了避免重復分析,本文在分析第三條路徑時,只分析“空間→時間”。另外,第四條擴展路徑中,擴展順序與其說是從“物理的→社會的→心理的”,不如說是“物理的→心理的→社會的”。再次,第五條路徑重在描述使用方法的轉變,它所說的比喻性指的是修辭上的比喻性,與本文重在分析隱含在思維中的概念隱喻的目的不同,所以也不作為分析范圍。最后,第六條路徑描述的是詞匯的性質發生了改變,可以看作是不同的詞語,所以也不在本文的研究范圍內。本文的研究對象雖然是動詞的語義,但動詞的語義擴展變化是和與其結合的論元具有緊密聯系的。也就是說,根據“出”與不同的論元結合,其語義也相應地發生變化。因此,結合動詞“出”的論元結構,本文的實際分析路徑為:

第一,人→動物→生物→無生物

第二,具體性→抽象性

第三,空間→時間

第四,物理的→心理的→社會的

人們在語義擴展的隱喻性思維的過程中,其實是先發現由本義(本義也就是作為最初使用的源域語義)進行抽象概念化形成的原型語義與目標概念的相似性,進而把本義以隱喻的方式擴展到其他目標域而形成了新的語義。可以說,原型語義是語義由源域投射到目標域的中間媒介。本義的語義結構與擴展義的相似性,通過原型語義的連接更加明了。如下圖所示。

圖1. 多義詞語義擴展機制

三、“出”的原型語義

人們在認知世界過程中以人自己為中心、以身體經驗為基礎,通過隱喻向內映射到心智領域、向外映射到外部環境,包括自然環境和社會環境的認知過程⑥。依此類推“出”的本義也必然是與人自身的身體經驗相關。這種身體經驗,也包括人的身體與外界的接觸。

目前,多數學者認為,“出”是會意字。甲骨文的下部是一條上彎的曲線,表示這是一個門口或土坑口;上部是一只腳,表示走出⑦。殷杰(2014:31)⑧闡釋了“出”的最初含義:

古人先是住在山洞里,后來才住在房屋里。謀生就要出門。“出”字就是以這樣的生存狀況為基點而創造出來的一個字。字形的上部就是甲骨文的腳字,下部的符號表示處所,加符象事,腳離開處所,義為從里面走到外面去。

圖2 “出”的會意圖解及甲骨文字形 ⑨

“離開(處所),從里面到外面去”,應是“出”的最初語義,它體現了人與環境的互動。這種意義在“出門”這個論元結構中,得到了體現。

(1)我不經常出門。⑩

(2)吳強一大早就匆忙出門了。

多義詞的語義衍生主要是本義的語義特征抽象為概念化特征,即原型語義。通過原型語義直接與目標域連接,進而實現源域到目標域的語義映射,即概念隱喻。原型語義?是一種抽象的意義表征,它存在于我們的心智之中,在語義擴張中發揮著重要的作用。同時它體現了家族成員之間的概念性的聯系。

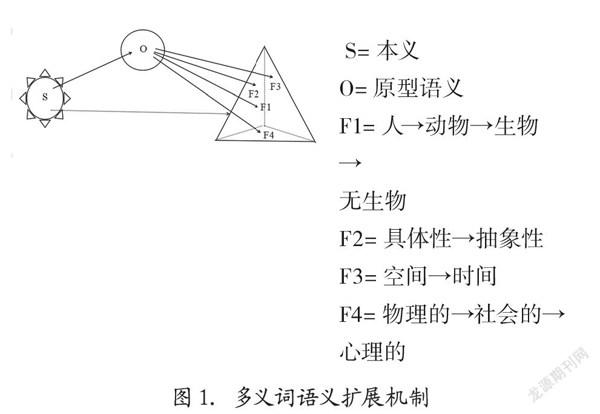

“出”的本義是人“從里面走到外面”,因此在概念隱喻中源域是“人”,其原型語義表征應為:[出]=[+動體][+空間變化][+方向性]。其源域意義表征為:[出]=[+人][[+內部→外部]。

本文結合映像圖式加以分析“出”的多個義項之間的隱喻過程。以上的意義表征用意象圖式可以表達為如圖3。LM表示作為前景的內部空間,TR表示動體,V代表觀察者視角。“出”的原型語義可以表示為動體由內向外的空間移動。

圖3 “出”的原型語義意象圖式

四、“出”的語義擴展分析

(一)人→動物→生物→無生物

1.人

(3)周末的時候,我們全家出動。

[出動]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+人]? ? ? [+家→外面]

(3)中“出動”指的是全家人由家到外部的移動,即“出去”。與原型語義同樣指人的移動,不發生隱喻變化。

“嬰兒”論元隱含隱喻——母體是容器

(4)身體發育有兩個生長高峰,一個是嬰兒出生后的頭一年,一個是在青春發育期。

(4)中嬰兒出生的意義表征為:

[出生]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+嬰兒]? ?[+體內→體外]

(4)中隱含著“母體是容器”,嬰兒的出生是從母體內到體外的移動。即把母體物化的隱喻。它屬于本體隱喻中的容器隱喻。

2.動物

“馬”論元隱含轉喻?——馬代指騎馬之人

(5)一將出馬交戰數合,莫離支刀劈敬德,敬德閃過。(語出《薛仁貴征遼事略》)

(5)[出馬]本義:出馬指騎馬出去(到戰場)

語義表征:[出馬]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+馬]? ? [+陳營→戰場]

以馬的出動指代人騎馬去戰場作戰,即以相關部分代替整體,是使用了轉喻的認知機制。

“出馬”引申義隱含轉喻1——“來到工作空間”指代“做事”

隱喻2——做事是戰爭

(6)另一家專業文學出版社的總編輯也親自出馬,找賈平凹商談《廢都》出書事宜,合同就擺在桌子上。

(6)[出馬]引申義:做事。語義表征為:

[出馬]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+人]? [+私人空間→工作域]

“出馬”引申義為人從私人空間到工作空間的移動,本身并沒有做事的意思,但是移動到工作空間就意味做事,所以語義的引申是臨近概念的替換,是轉喻。以“戰爭”概念來說明“做事”的狀態,這屬于以一種概念說明另一種概念的結構隱喻。

3.生物

“出苗”隱含隱喻——幼苗是人

(7)土壤中所含的水分足夠農作物出苗或生長的需要。

語義表征:[出苗]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+植物]? ?[+土壤里→地表]

也就是說“出苗”的語義擴展中,隱含了從源域“人”到目標域“植物”的映射。人是可以行動的主體,把“苗”隱喻為人,“出苗”的過程是從土壤里到地表的位置移動,其語義為“長出”。這屬于本體隱喻中的擬人隱喻。

4.無生物

“出產花石”隱含隱喻——原產地是母體

(8)花石綱把東南一帶鬧得昏天黑地,出產花石多的地方,百姓遭殃也最重。

語義表征:

[出產]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+花石] [+未被發現的原產地→其他處所]

“出產花石”指的是花石等礦石被發掘出來。觀察“出產”的詞素義,“出”意味著“空間移動”,“產”本義為“出生、生育”。所以說,未被發現的原產地被隱喻為母體內,其他處所則被隱喻為母體外。這是一種擬人隱喻。

(二)具體→抽象

1. 具體

“出界”隱含隱喻——球是人

(9)他突然把球扔過我的頭上有二十尺遠,故意讓它出界。

語義表征:[出界]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+球]? ? ? [+界內→界外]

“球”是動體,“出”為從界內到界外的移動。源域中“人的空間移動”映射到目標域中“球的空間移動”,其隱喻為“球是人”,“出”的引申義為“超出”。

2. 抽象

“出差”隱含轉喻——到達外地指代辦理差事

(10)她在電話里驚喜地叫了一聲,并問我是不是來北京出差的,男友阿南是否也一起來了?

語義表征:

[出差]=[+動體][+空間變化][+方向性] [目的]

[+人][+本地→外地][+辦理差事]

“出差”中,動體是人,目的是辦理差事,“出”為從本地到北京的空間移動。“出”本身并沒有“辦理”的含義,“出”的目的地為外地,到外地就要開始著手辦理差事,這是一種臨近概念的替換,所以屬于轉喻。

“出軌”隱含隱喻——道德規范是空間

(11)她的道德觀不允許自己出軌。

語義表征:

[出軌]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+她][+道德規范內→道德規范外]

“出軌”語義為“超出道德規范”,把道德規范比喻成有邊界的空間場所。“她”的行為超出“道德規范”被隱喻成超出軌道(空間場所)。所以“出軌”隱含的概念隱喻為“道德規范是空間場所”。因為任何有真實邊界或有構想邊界的物理空間都可視為容器?。所以“出軌”屬于本體隱喻中的容器隱喻。

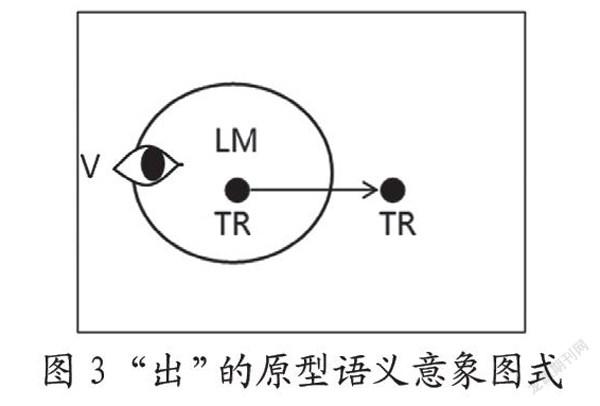

“出問題”隱含隱喻1——程度變化是位置移動

隱喻2——問題是人

(12)心臟是夏天最容易出問題的臟腑。

語義表征:[出問題]=[+動體][+程度變化][+方向性]

[+問題] [+無→有]

當“出”與抽象論元“問題”搭配時,原型語義中的[+空間變化]體現為[+程度變化],[+方向性]體現為[無→有]。那么“出問題”的語義特征是否與“出”的原型語義具有相似性,我們從意象圖式中可以找到答案。

圖4“出(問題)”語義意象圖式

在(12)例句中,心臟出問題這個語境下,“出問題”指的是心臟由機能正常到病變的轉變過程。問題可以看作是TR,心臟的正常運行可以看作是前景內部空間LM。“出問題”的過程可以看作是TR的發展變化過程,由0逐漸發展成為加重的TR,外部表現為心臟機能出現問題。TR位于正常運行空間LM與外部問題空間之間的臨界點。從0到TR的發展軌跡具有逐漸加重的特點。在這里“程度加重”被隱喻為“位置移動”,屬于結構隱喻。從“0”到“病變”的發展過程被隱喻為朝某方向移動。動體是“問題”,其背后隱含著“問題是人”的擬人隱喻。通過“出問題”的語義意象圖式可以發現其基本特征與“出”的原型語義意象圖式相似但不完全相同。不同之處在于“出問題”的動體具有[+可變性],并且是[+無→有]的,相同之處在于動體的[+移動性][+方向性][+內→外]的語義特征。

(三)空間→時間

1.空間

“出”最原始的語義就是“人的空間移動”,作為空間移動的語義表達是非常典型的。

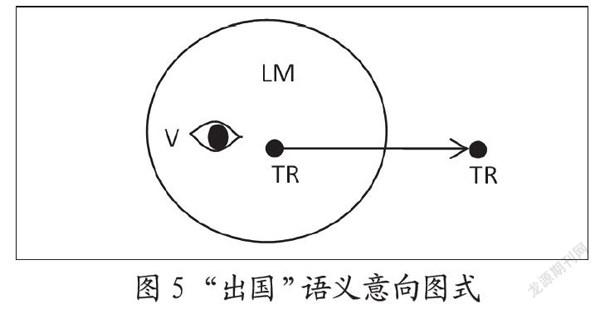

出國—— “出國”不發生隱喻

(13)我初次出國時,時,我的奶媽偷偷地把一包用紅紙裹著的東西,塞在我箱子底下。

想到出國,我的腦海里立即浮現出拿著護照過海關的場景,“出國”的本義就在于離開國境線。“國”指的“國家”的地理空間屬性。其語義為“人的空間移動”的本義,不發生概念隱喻。

“出國”的語義表征為:

[出國]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+人]? [+國內→國外]

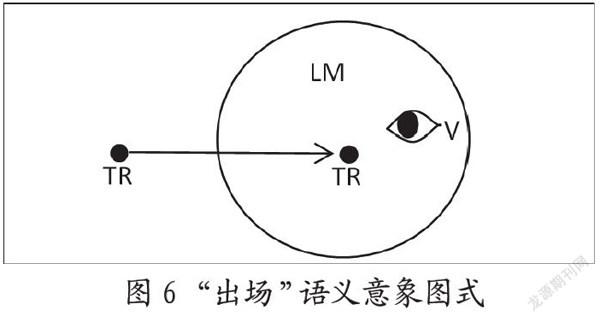

出場—— “出場”不發生隱喻

(14)你出場之前,你覺得觀眾肯定是會認同你,還是內心會有那么一點小小的不確定?

“出場”的語義表征為:

[出場]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+人]? [+私人空間→舞臺]

“場”本義為:處所,許多人聚集或活動的地方。引申為:比賽地、舞臺等觀眾聚集焦點的地方。“出場”的語義也同樣把視覺焦點聚集在比賽地或舞臺等空間。所以在這個語境下,“出”詞典語義為“來到”。這與“出國”時的觀察者在國內的視角不同。具體情況可以通過意向圖式直觀地表現出來。

圖5 “出國”語義意向圖式

圖6 “出場”語義意象圖式

“出國”的觀察者是在國內,所以出國者向國外的移動意義為“離開”。但“出場”中觀察者在劇場等現場中,所以出場者的到來意義為“來”。但就出場者本身的立場而言,“出場”意味著要離開自己的私人場所,出發去另一個被觀眾視線所注視的現場,所以要用“出”來表達。所以“出場”其實是指人離開自己的私人空間去另外的舞臺。其語義仍然是“離開”,但詞典義在注釋時采用了第三者在現場觀察者的視角。即便如此,“出場”中“出”

的語義仍然是其本義“人的空間移動”,并不發生隱喻。但是,在語義擴展中,“出場”的移動方向發生了改變,體現為:[+空間變化][-內→外][+外→內]。

“出籠”隱含隱喻——包子是人

(15)包子很快出籠了。

語義表征:[出籠]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[+食物]? [+籠屜→外部]

在“出籠”語義表征中,“包子”是動體,“出”為從籠屜內到外部的移動,也就是說“出”的動體從源域“人”映射到了“包子”上,即隱含“包子是人”的概念隱喻。“出籠”要求其構式為:[施事][動作][受事]。盡管在上面的例句中省略了施事主體,但其角色是客觀存在的。語義為:(某人)把包子從籠屜內取出。也就是“拿出”。其構式結構對它的語義描述影響產生了影響,添加了施事者的角度,所以說動詞的語義與其構式也是密切相關的。

2. 時間

“不出三年”隱含隱喻1——時間是人

隱喻2——時間范圍是空間

但是,以“空間”為基點,“出”的語義朝“時間”的方向擴展。比如“不出三年”中的“出”,就表示超出了時間范圍。

(16)如果你繼續用功,不出三年,你可以成為一個出色的雕塑家!

“不出三年”指“不超過三年”,那么“出”的論元為時間單位“三年”時,其語義表征為:

[不出三年]=[+動體][+時間變化][+方向性]

[+時間] [+時間范圍內→時間范圍外]

在這個隱喻概念中,“時間”本身成為動體,它從“三年內”移動到“三年外”,所以其隱含的概念隱喻為“時間”是人。“時間范圍”是有邊界的實體,即“空間”。

(四)物理的→心理的→社會的

1.物理的

出汗:“出汗”隱含隱喻1——汗水是人

隱喻2——身體是容器

(17)有些人因為出汗多,就頻繁地沖涼。

語義表征:[出汗]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[汗]? ?[體內→體外]

“出汗”意味著汗水從體內移動到體外,其隱含的隱喻為“汗水”是人。人的身體是容器,汗水從容器內移動到容器外。

2.心理的

出氣:“出氣”隱含隱喻1——火氣是人

隱喻2——心是容器

(18)父母打孩子若是為了出出氣也就罷了,但若是不顧孩子的性命而往死里打,孩子再不躲避那就是愚孝了。

語義表征:[出氣]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[氣]? ? [心里→外部]

“出氣”是指把心里的火氣發泄出來。動體為“氣”,移動路徑為:從心里到外部。其隱含的隱喻為“氣”是人,“心”是容器。

3. 社會的

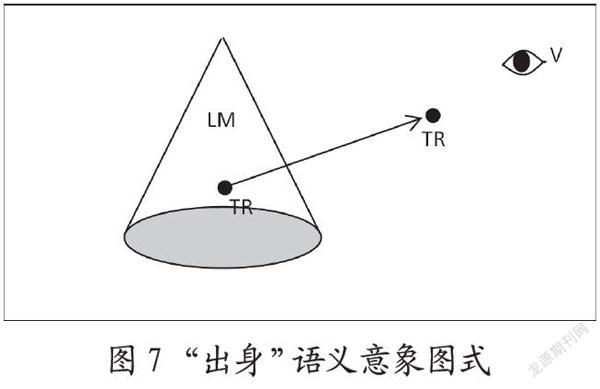

出身:“出身”隱含隱喻1——社會階層是建筑物

隱喻2——時間是空間

隱喻3——身份是人

(19)漢高祖以亭長出身“貴為天子”。

語義表征:[出身]=[+動體][+空間變化][+方向性]

[身份]? ? [過去→現在]

在例句(19)中,“出身”是指:一個人最初從事的職業和履歷造成的身份。也就是說“出身”指的是身份最初來自哪個社會階層。這里隱含的隱喻為“社會階層”是一個建筑物,有高層也有低層。如果說“出場”語義中,觀察者的焦點在目的地現場,那么“出身”的觀察者則是身在現在的社會階層這個空間,但是目光的焦點卻落在過去的社會階層這個空間里的動體身上。其意向圖式如下圖。

圖7 “出身”語義意象圖式

“出身”其隱含的隱喻首先是社會身份是建筑物,有高低之分。其次是時間是空間,從過去到現在的變化是位置移動。再次是身份是人,可以移動。“出身”所體現的概念特征與原型語義相比,雖然基本相同:[+動體][+空間變化][+方向性]。但是其“空間”具有[+高度]的特征。其“移動方向”具有[-水平]的特征。

五、結論

本文以“人·具體性·空間·物理的”為基點,對“出”的語義擴展中,是否發生概念隱喻,如發生概念隱喻,具體發生了何種概念隱喻進行了分析。“出”的本義為人由空間內部到外部的移動,即“離開”。“出”在語義擴展中發生的概念隱喻情況如下:

第一,擴展路徑為“人→動物→植物→無生物”時,以人為論元的“出生”發生容器隱喻,語義為“離開母體”;以動物為論元的“出馬”發生轉喻,本義為“作戰”,引申義為“做事”;以植物為論元的“出苗”發生擬人隱喻,語義為“長出”;以無生物為論元的“出產花石”發生擬人隱喻,語義為“發掘”。

第二,擴展路徑為“具體性·抽象性”時,首先具體性論元結構“出界”發生擬人隱喻,語義為“超出”。其次,抽象性論元中,事件類論元“出差”發生轉喻,語義為“辦理差事”;道德規范類論元“出軌”發生容器隱喻,語義為“超出”;故障類論元“出問題”發生結構隱喻和擬人隱喻,語義為“出現”,其原型語義的動體空間移動特征變化為動體“從無到有”的程度變化。

第三,擴展路徑為“空間→時間”時,空間類論元結構“出國”、“出場”均不發生隱喻,“出”的語義與本義“離開”雖基本一致,但因為觀察視角的不同稍有差異。“出場”的觀察者視角在動體的目的地舞臺,語義為“來到”。另外,空間類論元結構“出籠”發生擬人隱喻,其構式對語義產生影響,要求存在客觀施事主體,其語義為“拿出”。時間類論元結構“不出三年”,把時間隱喻為人,發生擬人隱喻;把時間范圍隱喻為空間,發生容器隱喻,語義為“超出”。

第四,擴展路徑為“物理的→心理的→社會的”時,物理性論元結構“出汗”,汗水隱喻為人,發生擬人隱喻;身體隱喻為容器,發生容器隱喻,語義為“流出”。心理性論元結構“出氣”,氣隱喻為人,發生擬人隱喻;心隱喻為容器,發生容器隱喻,語義為“發泄”。社會性論元為結構“出身”,社會階層隱喻為建筑物,時間隱喻為空間,發生結構隱喻。身份隱喻為人,發生擬人隱喻,語義為“來自”。其意象圖式與原型語義特征基本相符,但稍有差異。體現在前景空間LM具有[+高度],TR的移動具有[-水平]的特征,以及觀察者視角V在外部的特征。

本文在分析多義動詞“出”語義時,雖然結合語料庫分析了各個路徑中的具有代表性的論元結構的隱喻性,但是各路徑用例的選擇本身是極為有限的。另外,與語義的復雜性相比,本文的分析只強調了某個視角,雖然是一次有意義的嘗試,但卻是不全面的,這是本文的局限性。

注釋:

①孫毅:《人體隱喻的多義路向推演——從“頭(head)”說起》,《東北師大學報》2013年第5期,第121頁。

②陳忠平:《動詞隱喻的語義與句法特征》,《語文學刊》2012第8期,第1頁。

③本文所說的概念隱喻是指廣義上的隱喻,其中也包括了轉喻的思維方法。

④束定芳:《認知語義學》,上海外語教育出版社2018版,第154頁。

⑤???,???? ??? ?? ??,???. 1996(6),250?.

⑥孫毅:《認知隱喻學多維度跨域研究》,北京大學出版社2013年版,第98頁。

⑦任犀然主編:《畫說漢字 1000個漢字的故事》,北京聯合出版公司2016年版,第196頁。

⑧殷杰編著:《生活風貌(漢字春秋)》,華中師范大學出版社2014年版,第31頁。

⑨任犀然主編:《畫說漢字 1000個漢字的故事》,北京聯合出版公司2016年版,第196頁。

⑩本文研究所使用的語料為北京大學中國語言學研究中心CCL語料庫中與動詞“出”相關用例(http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus) 。便于研究,例句作了適當的刪減,在復句中選取只包含“出”的分句。

?冉永平:《詞匯語用探新》,外語教學與研究出版社2012年版,第74頁。

?在隱喻和轉喻的關系上,Radden(2000)認為,隱喻和轉喻組成一個連續統,兩者之間并沒有明顯界限。(束定芳,2008:197),因此本文把轉喻也納入隱喻的范圍之內。

?趙學德:《認知視角下人體詞的語義轉移研究》,國防工業出版社2014年版,第11頁。

參考文獻:

[1]束定芳.認知語義學[M].上海:上海外語教育出版社,2018.

[2]王寅.認知語言學[M].上海:上海外語教育出版社,2017.

[3]霍穎.基于語料庫的“憤怒”情感隱喻語義映射分析[J].沈陽師范大學學報,2016,(1):124-128.

[4]任犀然主編.畫說漢字 1000個漢字的故事[M]. 北京:北京聯合出版公司,2016.

[5]王寅.語義理論與語言教學[M].上海:上海外語教育出版社,2014.

[6]殷杰編.生活風貌(漢字春秋)[M].武漢:華中師范大學出版社,2014.

[7]趙學德.認知視角下人體詞的語義轉移研究[M]. 北京:國防工業出版社,2014.

[8]孫毅.人體隱喻的多義路向推演——從“頭(head)”說起[J].東北師大學報,2013,(5).

[9]孫毅.認知隱喻學多維度跨域研究[M].北京:北京大學出版社,2013.

[10]熊葦渡.隱喻視角下多義動詞“生”的義核提取及其實踐結構分析[J].語文建設,2013,(7).

[11]陳忠平.動詞隱喻語義與句法特征[J].語文學刊,2012,(4).

[12]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典第5版[M].北京:商務印刷館,2006.

[13]束定芳.論隱喻的基本類型及句法和語義特征[J].外國語,2000,(1).

[14]北京大學中國語言學研究中心CCL語料庫. http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus.

[15]???,《???? ??? ?? ??》[J].???,1996(6),250?.

[16]Lakoff,G.,& Johson, M.Metaphors We Live By [M]. Chicago: he University of Chicago Press. 1980.