關于旅游攝影的思考和后期技術運用

路鵬

文章以文旅融合背景下旅游攝影中的創作問題為研究對象,通過對旅游攝影的性質與分類進行界定,在此基礎上通過對客觀成像與主觀成像的探討,提出了情感投射對旅游攝影的重要性,從而明確了旅游攝影中的創作觀。進而以區域系統理論為指導,針對旅游攝影中的創作問題提出了攝影后期的分區域控制法。通過以上研究和討論達到促進和提升文旅與攝影深入融合發展的目的與意義。

關鍵詞:旅游攝影;客觀成像;主觀成像;情感投射;分區系統理論

隨著攝影工具的普及化,攝影創作已經成為群眾參與文藝活動的日常方式,在此過程中眾多景區將攝影活動與景區推廣、文化建設相結合,而以社交網絡等為代表的新媒體也成為推動旅游攝影發展的重要平臺。國內關于旅游攝影有不同的定義,研究者多將攝影作為旅游活動的主要目的,在此觀點預設前提下的旅游攝影研究已經將攝影師限定在了具備有一定專業素養和設備條件的人群,但是考慮到當下游客攝影的普遍性與影響力,只要是在旅游過程中進行的包含旅游地元素的攝影即應當被視為旅游攝影。“旅游攝影可分為官方以宣傳及市場推廣為目的進行的攝影(包括明信片及手冊等)、游客攝影(快照)和由專業攝影師以旅游為主題進行的攝影三大類。[1]”此觀點將游客攝影納入了旅游攝影的范疇之中。但在攝影活動尚未能如今日般全民普及的年代里,官方組織和專業攝影師尚是旅游攝影的主要力量,作品通過大眾媒體、刊物或美術場館等途徑進行傳播,游客攝影通常多被作為一種文化研究的背景去審視。進入20世紀的今天,在“互聯網+攝影”模式的深入發展和影響下,游客個人已經可以獨自完成包含拍攝、后期、發布、傳播、互動等環節的關于攝影創作和傳播活動的全部過程。旅游攝影中的游客攝影日益成為旅游過程中必不可少的重要文化活動,這本身也是藝術大眾化的發展趨勢,創作手段的大眾化和傳播渠道的去中心化是形成這種現象的現實條件。在這種趨勢下的旅游攝影要順勢而為,在專業性與大眾性兩個維度上協調并進,藝術并不僅僅限于陽春白雪式的高雅化,也有家長里短式的平民化,在一定的條件下兩者也會相互融合乃至相互轉化。在此趨勢下的游客攝影在文旅融合發展中產生了極其重要的影響,也發揮了越來越重要的作用。因此研究旅游攝影中的游客主體及其需求是推動旅游產業與攝影創作向深層次和高質量發展的必然需要。

旅游攝影的性質和分類

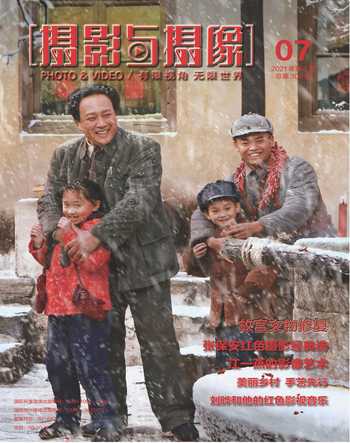

旅游攝影根據觀察法和作品的重點用途,可以分為紀念性攝影、文獻性攝影、景觀性攝影三種類型。即紀念性、文獻性和景觀性。紀念性是指游客將照片作為證明自己到場的證據和記憶聯結,強調的是在場;文獻性是指游客將旅游中的見聞、歷史、風物等信息用照片的形式予以保存,強調的是記錄;景觀性則是游客將照片作為自己進行審美活動的創作品,強調的是情感投射。景觀通常被視為在一定區域內的自然與人文上的綜合特征,它具有一般意義的普遍性,旅游攝影中的景觀不僅限于這種普遍性,也包括對于拍攝者而言具有特殊意義的代表性,它可能只能使某個個體或者群體對其產生共情,但這并不妨礙其成為具有特殊意味的景觀(圖1),這一點與藝術作品的審美特殊性上也具有很高的相似度。雖然這些特征可能會混合性的出現在同一張照片中,但可以根據攝影作品的偏向作為劃分依據。

旅游攝影根據技術因素與人文因素的差異還可以分為一般性攝影和特殊性攝影。在旅游攝影中的紀念性攝影與文獻性攝影屬于一般性攝影;景觀性攝影屬于特殊性攝影,這里的景觀并非指一般意義上的景象呈現,而是指對于攝影主體而言具有特殊意味的心物呈現,在拍攝前關于它的映像已經被構想好了。特殊性攝影被拍攝對象可以是人、物、景等,或是它們的組合,但與一般性攝影的不同之處在于其是否進入了拍攝主體的審美觀照,由此而成為情感映射的對象。在專業攝影創作中的擺拍攝影,其目的也是攝影師營造心中呈現的景觀性攝影之美的一種方式。旅游攝影中通常不具備這樣充足的準備條件,但對于攝影師而言被拍攝的對象是有意義的審美對象,那么它便具有了景觀性的特點,哪怕這個景觀僅僅是對于攝影師一個人而言。

旅游攝影中的技術與人文

客觀成像

在旅游攝影中以紀念性、文獻性為主要特征的照片多屬于客觀成像的范疇。

傳統相機在底片成像的過程中基本是依靠設計好的硬件功能完成工作,從設備端的角度而言這個過程是客觀化的,因此,這個成像可以被稱為客觀成像。也正是基于這樣的原因,人們普遍認為攝影是真實的、客觀的,從而將其作為事件現場的記錄手段和事實憑證。

數碼相機相對于傳統相機而言具有了更多的自動化技術,其內置程序根據硬件性能、場景、拍攝經驗、偏好等因素進行了預設,這些技術和設定在一定程度上給拍攝者提升了工作效率和拍攝好片的幾率,比如用攝影功能強大的蘋果手機拍出的景色通常比肉眼觀看到的實際景象更具色彩感和畫面感。相機的自動化技術讓游客體會到了更多攝影的樂趣,并樂于使用相關后期軟件對其加工和美化。雖然程序的設定是由開發者設計的,但具體到每一個攝影場景的復雜情況和拍攝者的主觀體驗,卻不在設定的考慮范圍之內。因此,相機的自動化就當前技術能力而言,本質上依然是在客觀成像基礎上的自動化,是模式化的攝影。或許在不久的將來相機設備依靠人工智能和大數據技術,能夠在智能化的道路上越走越遠,但人性的因素卻是無法模仿的,它始終是建立在各種數據和設備之上的結果,終究是在模仿人類的思維和行為。

主觀成像

在旅游攝影中以景觀性為主要特征的照片多屬于主觀成像的范疇。

格式塔心理學通過對人類視覺現象的研究,提出人類的視覺活動是具有主動性和主觀性的,它并非是機械的或被動的信息累加,或者條件反射,所以攝影中在快門按下之前,景物早已在攝影師的大腦之中成像。攝影創作展現的不僅僅是剎那間的光影與色彩,還有拍攝者的情感與想象,而攝影創作就是要將那一刻拍攝者所感受到的被情感所渲染過的場景表現出來,攝影創作只有將拍攝者所感受和理解到的景觀予以詮釋才會成為具有意味的形式。正如白居易在《憶江南》中所作詩句“江南好,風景舊曾諳。日出江花紅勝火,春來江水綠如藍。能不憶江南?”詩句中對景色看似夸張的描寫恰恰是詩人內心真實的感受和想象。對于攝影活動來說,能否運用攝影技術使創作觀念和情感被恰當表達的能力也正是一般攝影師與高水平攝影師之間的一道分水嶺。

自攝影技術誕生以來,拍攝之后的后期工作也是攝影創作的一個重要組成部分。在膠片時代的攝影師要完成一個完整的攝影創作過程,包含三個核心環節——拍攝、顯影、擴印,這三個環節都滲透著攝影師的主觀意識與選擇。“對我而言,一張照片的生命起自攝影師對影像的觀想,代表的是攝影師其時其地的悸動和感覺。沖出來的相片則代表那份悸動、那種感覺,還有一份表達。[2]”安塞爾·亞當斯的這段話反映出了他進行攝影活動的創作觀,即影像是攝影師與被拍攝對象間的一種情感和想象的投射。

數碼攝影時代的攝影師已經不需要顯影底片,甚至連擴印這個環節也可以省略,因為互聯網平臺和印刷品上的影像傳播已然不再需要這些環節,但各種被稱為數字暗房的后期軟件可以被視作為傳統膠片后期過程的延續。攝影后期是攝影師對圖像進行再創作的過程,這個創作并非是指通過對圖像像素的移動或再造,從而造成一種偽造的假象現實,而是在不移動像素的基礎上對其色彩和影調關系的主動調整或組合,從而構建起一個由攝影師所感知到的映射景觀。

由于游客攝影與專業攝影之間尚存在著較大的差距,所以后期技術在游客攝影中就顯出了更多的重要性與必要性。在技術運用的尺度上對于游客攝影也需要有著更多的寬容性,尤其是在人像攝影中游客通常將理想化的自己投射到照片的成像中,因此美顏、磨皮、濾鏡等后期功能經常被使用,在與現實形象沒有太大背離的情況下,這些后期技術應當被有條件的接納。其實即使在傳統膠片攝影中,這種對人像的處理技術也早已被普遍使用。

旅游攝影的成像問題

進入自媒體時代,游客攝影在旅游攝影類別中產生的影響越來越重要。通過旅游與攝影的不斷深入融合,既提升了旅游的文化內涵,又促進了攝影藝術的發展。但是游客攝影卻常常存在攝影技術與攝影設備等方面的不足。因此,進一步引導和培養游客攝影向深入卷入度和高水平發展,是旅游攝影所要面臨的重要課題。

動人的景色和情景使得游客往往迫不及待的舉起相機,但卻時常會出現下面的場景:在拍攝結束返回后,將相機存儲卡里的數據轉移到電腦上,看到的圖片影調和色彩卻暗淡發灰,拍攝時那精彩的光影變化和色彩關系并沒有被相機表現出來,高昂的情緒在那一瞬間變的低落。對于這種尷尬的境遇應該有很多人有相同的體會,那么造成這種現象的原因在什么地方?是拍攝設備不夠高端嗎?是攝影技術存在問題?或是拍攝的準備工作不足?對此可能會有各種不同的觀點。按下快門的“決定性瞬間”是攝影活動中最重要的時刻,但影像的成像卻取決于多方面的因素,這是一個具有動態關聯性的復雜過程。此外,對于眾多非專業級攝影愛好者而言,在很多拍攝場景下也常常沒有做好那么多意識的準備或時間。相機或者一些后期軟件通常只具有模式化的功能,對于照片的控制還停留在較初級的層次,對于進一步培養游客群體的攝影審美能力和滿足攝影表現欲求方面已經無法很好地滿足,那么還有什么方法可以提供另一種解決方案嗎?

旅游攝影的后期思路與技術運用

安塞爾·亞當斯在20世紀40年代提出區域系統理論,該理論是在黑白攝影的基礎上,在顯影和擴印過程中對膠片成像的影調進行控制的技術理論,在此理論中提出了分區光楔模型,從而為照片影調提供了量化指標。安塞爾·亞當斯以在攝影前對被拍攝對象的觀想形成的影調構想為目標,以暗房技術和影調量化指標為技術手段,實現了黑白攝影的后期控制。通過以區域系統理論中影調設計思想為指導,以分區光楔模型及其相關定義為基本工具,形成了旅游攝影后期的分區域控制法。

在后期軟件的選擇上使用了Photoshop,該軟件其以其出色的圖像編輯和處理能力成為當下最流行的一款圖像處理軟件,其工作原理和功能設置在數字圖像的分析和調整方面表現出色。其色階工具以直方圖進行影調的圖形學解析,直方圖的黑場、灰場、白場作為參考坐標與分區系統的分級光楔相對應,圖像的色彩顯示原理也是建立在以通道為基礎的影調變化之上,以上特點為旅游攝影后期建立分區域控制提供了出色的分析和調整工具。

下面將基于區域系統理論作為指導思想,以分區域影調控制作為基本方法論,以旅游攝影中攝影師的觀想感受為基礎,以實現旅游中的主觀成像創作為目標,進行旅游攝影照片的數字化后期加工。其步驟如下:

根據主觀成像構想分析圖像問題

圖像為旅游途中使用Canon EOS 500D拍攝,拍攝時計劃以體現人與寵物之間的感情和互動瞬間為主題,借助午后的天空光拍攝出具有溫暖情愫場景的主觀成像畫面。但實際的拍攝效果卻沒能體現出這種情感氛圍,影像的曝光也不合理。(圖2)

后期加工思路

分析畫面影調問題

通過對色階工具中直方圖的分析可看出畫面影調對比不足,影調主要分布在VI——VIII區,主要是沙灘、天空的影調占畫面大半部分的原因;0區和IX區、X區影調缺失明顯,造成不夠。(圖3)

確定影調分區。

將天空、沙灘、人作為三個主要分區對象,其中人物是畫面主體,占據了近一半的畫面,因此是調整的重點。(圖4)

分區調整

首先,將黑場和白場區進行調整,增強影調反差,天空和沙灘在這一階段的調整中已經基本符合預設影調;其次,通過蒙版工具將皮膚和衣服分層調整色階范圍,使其符合預設影調需要,通過信息面板數據反饋可以看到皮膚的影調大致分布在III——V區之間(圖5),調整后的影調分布于V——VIII區,這四個區

域是分級光楔所定義的人物膚色參考區域;再次,通過對沙灘和人物的色相飽和度進行提高,增強畫面色彩感;最后,通過可選顏色工具對天空中的紅、黃色值進行了調整,使天空更加清澈,與沙灘和人物的暖色之間形成冷暖對比,同時色值的改變提升了影調亮度。(圖6)

參考文獻:

[1]周功梅,宋瑞,劉倩倩.旅游攝影:研究述評與展望[J].旅游學刊,2020,35(11):129-144.

[2]馮建國.保有自然世界本來的模樣[J].文明,2011(8):24-35.