薩滿文化中的瑪虎藝術述略

李揚

【摘要】 古老的瑪虎藝術作為薩滿文化的一部分,直到近年才得以被挖掘、重現,其歷史價值、藝術價值、收藏價值是滿族獨特的彌族珍貴的文化遺產。本文通過對瑪虎藝術的概述、表現形式論述和藝術價值分析,對瑪虎藝術起源和瑪虎戲劇的文化由來進行了簡要概述,以此激發更多人對古老文化的研究和保護,使我國優秀傳統文化、民族民間文化得以更好地創新與發展。

【關鍵詞】 薩滿文化;瑪虎藝術;面具

【中圖分類號】J528? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2021)29-0119-02

一、瑪虎藝術概述

在中國北方的很多民族中,都信奉薩滿教,如鄂倫春、赫哲、達斡爾、錫箔等,在以往,維吾爾族、蒙古族、朝鮮族、柯爾克孜族都曾經信奉過薩滿教。薩滿面具是一種原始的宗教巫師面具,人們信仰這種面具有著神力,跳神時戴上薩滿面具,表達了人們對神靈的敬畏,防止妖魔認出薩滿,并且人們還認為面具上擁有法力,有著戰勝妖魔的力量。

在薩滿文化中,瑪虎藝術是一個重要的組成,是由薩滿教中流傳下來,在多年前,這一藝術形式漸漸消失。后來,隨著學界研究的深入,才讓瑪虎藝術重新進入舞臺,在歷史的發展下,在薩滿宗教祭祀活動中,衍生出瑪虎戲,演繹各類神話內容,深受人們的喜愛。根據習俗,瑪虎面具的制作必須要精心、虔誠,并且由德高望重的瑪虎師傅來負責,如果私自制作瑪虎面具,將會給自己和族人帶來橫禍,因此,只有極少的人懂得這項繪制技術。如今呈現在人們眼前的瑪虎,是考古工作者在搶救中挖掘、整理而出,有著極高的收藏價值和藝術價值。

二、瑪虎藝術的表現形式

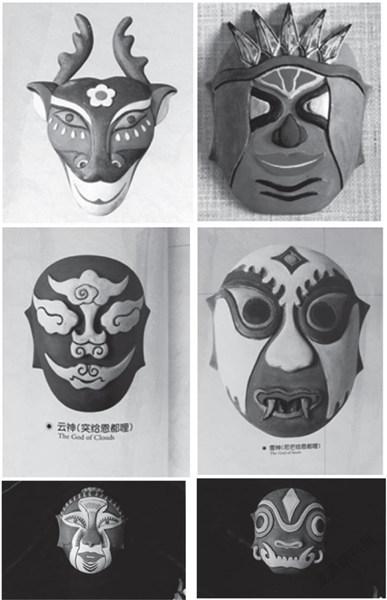

(一)瑪虎面具。在薩滿教中,面具據說有著通靈的作用,具體作用是由面具的工具來決定,之所以北方先民創造了這一特殊的文化形式,是由于先民們有自卑感,希望改變自己的面目,也是人們面對自然的一種無助表現,以促進人、自然之間達到平衡、和諧的關系。瑪虎面具簡單、神秘、粗獷,其造型非常自然,有著濃郁的地方特色和強烈的色彩對比,有一股獨具特色的原始之美。從造型藝術層面來看,北方瑪虎面具一直處于原始階段,沒有吸納外來文化,因此,制作出面具形式也非常的自然、古樸。在色彩上,顏色豐富,人們對于顏色的塑造充滿想象力,如:會用陰暗的顏色來表現魔鬼,國內外發現的各族薩滿面具的資料均顯露出此特征。

滿族面具中,多以神靈為主,當時的北方地區,生產力低下,為了生活,人們會采食野果、狩獵,對于大自然充滿敬意。北方先民們在與大自然的斗爭中獲取生存空間與生產資料,在久而久之的生存傳承中,就誕生了原始、古老的面具造型。北方先民認為,大自然中的萬物都是具有靈性的,因此,在面具造型的呈現上,也表達出先民們祈福的心愿。(如圖)

總之,瑪虎面具既有大膽的藝術夸張,形態上也變化多端,充分地表現出獨特的民族特色和濃厚的生活氣息,在其富有想象的神祇形象中,可以感受到一種原始質樸的、拙樸天真的美。

(二)瑪虎戲。瑪虎面具被賦予了復雜神秘的宗教民俗的含義,但是它卻遵循著它自身的藝術規律與原則,成為獨樹一幟的原始造型藝術。其造型千姿百態、隨著扮演角色有所變化又萬變不離其宗,使人從中獲得無窮的藝術美感,因此,將面具中的圖像形態賦予動態展現,呈現出了具有神秘色彩的瑪虎戲藝術。

瑪虎戲藝術,被譽為戲劇的“活化石”。它源于上古時代,興盛乾隆年間,曾是我國最古老的戲曲藝術之一,在女真人生存活動的東北,民間曾流傳著演員頭戴“假面”進行表演的瑪虎戲。“瑪虎”是漢語“假面”之意,瑪虎戲演出時,演員戴著面具,其面具則是根據戲中角色不同,有著不同的形象。在女真人的習俗中,假面既是戲劇表演的道具,同時也包含有與神靈溝通的媒介和部落圖騰的寫意,同古代的儺戲有異曲同工之妙。因此將瑪虎古戲稱為百戲之源,國粹之根。其藝術特色強烈而鮮明,具有濃郁而神秘的北方原始薩滿祭祀舞樂的基因,又有著漁獵騎射民族的粗獷奮勇英姿,體現出東北地區原生態鼓樂、器樂、曲牌、說唱等民族藝術的流變個性。此外,瑪虎戲藝術還具有自身獨特的臉譜體系,與川劇臉譜、京劇臉譜、秦腔臉譜并稱為我國四大臉譜體系,在瑪虎戲臉譜體系發展過程中,對京劇臉譜體系產生了重要奠基性的影響,并直接或間接催生出“秧歌”“二人轉”“小品”“雜技”等多種藝術形態。瑪虎戲藝術由自身古老、完整、多樣的有序傳承而深植民間沃土,是繼東北二人轉之后,又一朵盛開的奇葩。

三、瑪虎文化的藝術價值

“藝術源于生活,但藝術又必須高于生活,如美國印第安人古老藝術經過長時間的開發形成了蜚聲世界圖飾藝術;澳洲人的雕刻也是在許多澳大利亞民族學、美術工藝家,雕藝家與英籍眾多學者的開發與總結中形成世界上最具特色澳洲土著古雕刻藝術品;芬蘭、瑞典的古海象牙藝術,也是土著的原始雕刻工藝基礎上發展起來的,藝術品應該在原始基礎上升華和提高。”

在滿族民間,瑪虎文化得到了廣泛的流傳,但是由于這種文化具有極強的宗教性,也為其賦予了神秘、不可侵犯的色彩,這類歷史文化遺產能夠保留到今天非常不易,作為北方原始薩滿文化的代表,瑪虎文化也引起了宗教學派、民族學派的高度關注。在大量滿族瑪虎面具出土后,大量的民俗家、藝術家參與到研究中,進一步拓展了滿族瑪虎面具的研究視野,也堅定了人們的研究信心。在未來,需要合理開發,使之能夠呈現出以往的光彩。但是,很多民間藝術常常被錯誤地等同于“原始”或“業余”的藝術,并被視為一種公共的、無意識的“大眾化”精神的表達。殊不知,民間文化也是中華民族文化、傳統文化的重要構成部分,民間藝術是藝術家個人創作經驗的體現,又是其國家與民族所擁有的傳統與價值觀的表征。于是,專家、學者們從瑪虎文化的傳奇性、神秘性等特征入手,衍生出了獨具特色的戲劇文化。滿族瑪虎戲《芍藥花開》恰恰體現了新時代中國民族文化、民間文化與藝術創新、發展相融合的特質,凸顯了當代中國的文化自信與民間藝術家們表達“為時代演出”的藝術理念,展現構建新時代藝術共同體的歷史使命。其獨特的地方舞蹈、民族服飾,戲劇形態,呈現出的民間藝術家立足本土、汲取養分,以不同形式對我國優秀傳統文化、民族民間文化傳承、創新與發展。這無疑提升了傳統藝術家的文化自信,感染了更多的民眾參與其中,樂在其中。(劇照)

我國民間戲劇藝術種類豐富,歷史悠久,創作土壤肥沃,是人民對美好生活向往、祝福祈愿、情感表達的基本方式。十八大以來,習近平總書記多次談到中國傳統文化,表達了對傳統文化、傳統思想價值體系重要性的關注。尤其提到中國優秀傳統文化是我們提倡“文化自信”的深厚根基,是可以真正踐行的。他指出,中國傳統思想文化“體現著中華民族世世代代在生產生活中形成和傳承的世界觀、人生觀、價值觀、審美觀等,其中最核心的內容已經成為中華民族最基本的文化基因。這些最基本的文化基因,是中華民族和中國人民在修齊治平、尊時守位、知常達變、開物成務、建功立業過程中逐漸形成的有別于其他民族的獨特標識”。

四、結語

民族文化、民間文化的藝術傳統之所以具有強大的魅力,是因為其與民眾生活息息相關。傳統的細節雖然時常被流逝的時間所淹沒,但是文化的堅韌性與靈活性足以使古老的戲劇藝術世代相傳,并得到創新性發展。無論是民族藝術、還是民間藝術都屬于群體,歷經多代流傳、繼承,而非在一個短暫時期形成,是以深厚的民族文化傳統和生生不息的民眾日常生活積累為支撐,是對特殊鄉愁、情感的表達、是珍貴記憶的留存。

瑪虎藝術述略,是對挖掘瑪虎藝術價值的拋磚引玉,希望可以對瑪虎藝術以致薩滿文化開展更深層次的研究,使之古為今用,更好地為我國改革開放的社會主義經濟建設和繁榮發展旅游經濟做出新貢獻,呼吁加強對文化遺產的搶救與整理、對民族非遺文化的發掘與保護、強化民族文化遺產的熱愛與傳承。對于此,要增強責任心,積極做好民族文化遺產的搶救工作,為不斷豐富祖國民族文化寶庫貢獻出全部精力和智慧。

參考文獻:

[1]長白雁.黑龍江寧安滿族“跳瑪虎”和“瑪虎戲”[J].中華藝術論叢,2019,(00).

[2]郭淑云.寧安滿族瑪虎儀式與瑪虎面具芻議[J].戲曲研究,2003,(02).

[3]宋思揚.中國北方瑪虎面具藝術研究[D].延邊大學,2011.