在小學階段如何培養(yǎng)學生的數(shù)學學習習慣

蘇靜

百度百科中對習慣的解釋是:習慣,是指積久養(yǎng)成的生活方式。《大戴禮記·保傅》∶“少成若性,習貫之為常。由此得來,數(shù)學學習習慣即為:指學生在學習數(shù)學活動中經(jīng)過長時間形成的學習方式。筆者認為,在小學階段,教師需要從數(shù)學書寫、數(shù)學思考和數(shù)學表達三個層面培養(yǎng)孩子養(yǎng)成良好的學習習慣。

一、規(guī)范書寫、認真演算的習慣

我們要求的規(guī)范書寫不僅僅是數(shù)字、算式書寫得認真、細致、工整,還要講究具體題目格式的規(guī)范,計算過程中巧妙的書寫等等,這些都直接影響著學生的計算正確率。因此,在教學實踐中,我從書寫的格式和演算兩個方面培養(yǎng)學生的數(shù)學書寫習慣。

1. 抓好竅門,規(guī)范書寫。

每一位數(shù)學教師都知道書寫規(guī)范的重要性,并且都有自己的一套方法和習慣,基本的數(shù)學規(guī)范書寫的格式有很多,例如:低年級使用四線方格本的算式書寫格式;使用直尺劃線,寫等號;中年級要求上數(shù)學課時,練習本、演算本打開,演算本放在右手邊或左手邊以備上課時演算; 做題前先寫頁碼,再寫題號;高年級,做錯題,不亂涂亂畫,用一條斜線劃掉;合理設計作業(yè)的數(shù)學格式等。我們在教學常規(guī)中持之以恒,常抓不懈的竅門只有兩個就是:“靠上”和“溝通”。

所謂靠上,不僅僅是靠在課堂書寫上,更重要的靠在家庭作業(yè)的書寫上。因此,每當我新接一個班的數(shù)學時,第一個月天天靠在學生的家庭作業(yè)的書寫,將家庭作業(yè)書寫認真規(guī)范的學生,及時在班級中進行表揚、展示,充分發(fā)揮作業(yè)評價的功能以及榜樣的力量。天天靠上、天天表揚、天天展覽,一個月堅持下來,學生的書寫從認真程度上就會有大的變化。

二是溝通。書寫不認真的孩子有兩類,一類是能寫好,態(tài)度不端正,這類孩子比較調(diào)皮;一類是拼盡全力也寫不漂亮,但是可以盡全力認真寫,這類孩子就是我們常說的學困生。對待第一類孩子需要相應的教育懲罰。像這類的孩子,我首先是和孩子溝通,讓孩子明白一點事情,一遍能做好的事情堅決不做兩遍 ,在數(shù)學學習上叫做不做無用功,也是數(shù)學的簡約之美。其次,一定要和孩子的家長溝通,讓家長明確孩子的具體問題是什么,長此以往后果是什么,教師采取了什么辦法,這種辦法的優(yōu)點是什么,取得家長的認同,家校攜手,讓家長滿懷感激之情協(xié)助你,讓他們家自己的孩子養(yǎng)成認真書寫的習慣。這樣,家長高興,你也樂意,家長在家也會自覺不自覺的監(jiān)督自己孩子認真書寫,何樂而不為?對于第二類孩子,我們付出的努力往往比任何孩子都多,但是見效甚微。長此以往,老師也會失去信心,這就需要教師進行縱向比較,每天進行表揚,培養(yǎng)這類孩子認真書寫的自信心,慢慢的等待他的成長。

2.由外到內(nèi),認真演算。

無論是孩子還是大人,在計算完一道題目時,再來驗算時,受思維定勢的影響,很難發(fā)現(xiàn)錯誤。對于孩子來說,要想通過驗算檢查出錯誤更是難上加難。然而,在學習過程中,要想孩子計算始終保證不出錯也是不容易的事。在教學實踐中,導致小學生計算大數(shù)出錯最重要的原因有兩個:一是不會演算,二是經(jīng)常口算,不愿意演算。演算質(zhì)量的高低決定了計算的正確率。俗話說“工欲善其事必先利其器。”要想提高孩子們的計算水平,確保驗算的準確率,先要培養(yǎng)學生的演算習慣,必須先建立演算本,以此為標準,引導孩子漸漸養(yǎng)成演算的習慣。

因此,在孩子們一上三年級,剛剛使用鋼筆開始寫字時,我會要求學生建立演算本。格式要求:準備一本橫格算術(shù)本(32k),把每一頁對折兩次,平均分成4份,封面寫清演算本。使用要求:一列一列的使用,用直尺畫橫線,端正演算的態(tài)度,不要亂寫亂畫;數(shù)學課前準備必須要有練習本和演算本,每一節(jié)課對學生的課前準備,作為教師要有要求、有檢查、有落實,長此以往,就會由教師的外在要求逐漸演變成孩子們的內(nèi)在需求,一旦學生養(yǎng)成了演算的習慣,每一次作業(yè)的完成或檢測,孩子們都會自覺地使用演算本,靜心做到:認認真真的演算,踏踏實實的檢驗!

二、思考問題的習慣

所謂數(shù)學思考,就是在面臨各種現(xiàn)實的問題情境,特別是非數(shù)學問題時,能夠從數(shù)學的角度去思考問題。數(shù)學思考,是學生進行數(shù)學學習的核心,是數(shù)學學習活動過程中最有價值的行為。在培養(yǎng)學生思考問題的習慣時,我們力圖從培養(yǎng)學生的審題習慣、回顧梳理習慣、改錯的習慣三方面做起,提高學生獨立分析問題、解決問題的能力。

1. 審題習慣

首先是“讀題”習慣,就是能認真讀題,并能準確地捕捉到解決問題的信息。我們要求學生審題要做到四動:眼動、腦動、心動、行動。不是簡簡單單的用眼看,而是用眼看一遍后,合上書用腦記住再復述;抓住關(guān)鍵詞語理骨架,這樣讓學生在任務驅(qū)動下主動收集信息、記憶信息。

其次是梳理條件和問題,借助不同(批注、畫圖、操作等)的手段理解題意的習慣,特別是畫圖的習慣。例如:在二年級下冊,學習“求比一個數(shù)多(少)幾的數(shù)是多少”時,首次出現(xiàn)了線段圖的雛形—擺紙條。在指導學生擺紙條時,必須抓住三個點:第一,怎樣讓別人看明白,每根紙條表示誰?在紙條的前面先寫清名稱;第二,提供三根長短不同的紙條,讓孩子在實際的比較中選擇:喜鵲這根紙條有多長?初步感知紙條的長短與數(shù)量的大小之間的對應關(guān)系,體驗簡化信息、整理信息、收集信息的過程。第三,喜鵲的紙條怎樣擺?這也是這道題的數(shù)量關(guān)系(先擺和黃鸝同樣多的部分,再擺多出來的38只)。只有教師把握準這三點,在課堂上,結(jié)合具體地問題,讓孩子們“在玩中學、學中做、做中悟”,反復操練,將線段圖的雛形深深的烙在孩子們的腦海里。

再如:三年級上冊,在學生學習“比一個數(shù)的幾倍多(少)幾的數(shù)是多少”時,第一次正式使用線段圖。在二年級線段圖雛形的支撐下,數(shù)量關(guān)系的理解就會水到渠成;而畫線段圖就是本節(jié)課的一個難點。因此,在課堂中,我們不斷地引發(fā)孩子思考如何畫準:一年級人數(shù)的2倍多5人,畫多長的段圖合適?通過不同題目的練習,使得孩子們能夠借助畫線段圖這種方式自主的分析問題、解決問題。

當孩子們到了六年級,在學生學習分數(shù)乘分數(shù)時,出現(xiàn)畫圖理解分數(shù)乘分數(shù)的意義。因此,畫出一個分數(shù)的幾分之幾是多少就是本節(jié)課的一個難點。而指導學生畫準此圖就成為理解算理、掌握算法的有效支撐。這次的畫圖是圖形由線到面的第一次過渡,也是乘法意義的一次拓展。“磨刀不誤砍柴工”。正確畫圖就成為理解分數(shù)乘法的意義的基礎,也為后續(xù)用分數(shù)解決問題,理解單位“1”提前鋪好道路。

在小學階段,只要教師抓住了線段圖的三次關(guān)鍵之處加以突破,強化練習,孩子就會養(yǎng)成畫線段圖分析數(shù)量關(guān)系的習慣,并能夠借助線段圖這一簡化的數(shù)學符號,順利的分析問題、解決問題;學會用數(shù)學的手段解決數(shù)學的問題,讓數(shù)學思考伴隨數(shù)學學習的全過程!

2.回顧梳理的習慣

學生的知識積累來源于一個又一個40分鐘,每一節(jié)課我都會留下5分鐘的時間,針對學生學習的新知、方法、情感三個層面來進行每一個課的回顧與梳理,幫助學生養(yǎng)成重溫學過的知識,達到強化技能的作用。每天5分鐘的回顧梳理,讓它不僅成為學生的一種行為習慣,而且成為數(shù)學學習的一種心理習慣,并內(nèi)化成一種數(shù)學學習的能力。

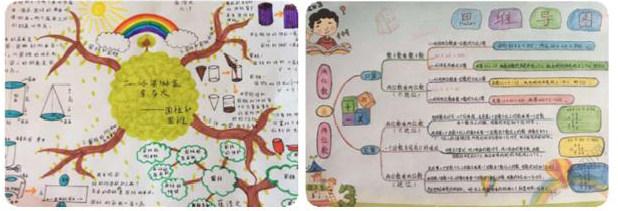

每一個單元學習結(jié)束之后,指導學生使用思維導圖回顧、梳理自己學過的知識,形成自己的知識體系,溫故知新,反思重構(gòu)。借助思維工具,引導孩子們在學習數(shù)學中有質(zhì)量的進行知識的積累,有反思的進行數(shù)學學習,有邏輯的進行數(shù)學思考。

3. 檢查、改錯的習慣

數(shù)學老師們都有這樣一個同感:作業(yè)批改結(jié)束后,學生的改錯比反復的練習更有效。對于學生出現(xiàn)的問題“天天清”。這樣,孩子們在學習數(shù)學時,就不會有錯誤的積累,不會出現(xiàn)知識的漏洞或“滾雪球”現(xiàn)象,與此同時,也避免了學生在學習中的出現(xiàn)為難情緒。因此,在中、高年級,讓學生養(yǎng)成檢查、改錯習慣尤為重要。

“好記性不如一個爛筆頭”,將自己的錯誤及時的記錄在錯題本上,進行積累。這是學習的有效方式之一,也是重要的復習資料。在學生進行錯題積累時,我是這樣要求的:高年級建立改錯本;使用要求:用藍色的筆謄抄下題目的同時,也抄寫自己的錯誤做法,寫清錯誤原因,然后用紅筆改錯。對于每一個單元的檢測集中出現(xiàn)的錯誤、反復出現(xiàn)的問題、比較典型的出錯題例、易混淆的題目需要指導孩子及時進行記錄和積累。這樣,每一次檢測前只復習改錯本,既針對學生的個人學習情況,你有你的錯題內(nèi)容,我有我的錯題內(nèi)容,對癥下藥;既滿足了學生的個性化的學習,又實現(xiàn)了高效化的復習。

三、數(shù)學表達

數(shù)學是思維的體操,語言是思維的外殼。數(shù)學表達本身就是思維進一步加工、提煉的過程。培養(yǎng)學生的數(shù)學語言表達習慣,是解決數(shù)學問題的前提,有利于拓寬學生的思維能力,有助于學生非智力因素的培養(yǎng)。因此,在小學階段,我們認為需要培養(yǎng)學生口頭表達和書面表達的習慣。

1.口頭表達的習慣

為了訓練學生在低年級養(yǎng)成有序表達、在中年級有條理表達、在高年級有根據(jù)表達的習慣。我們首先培養(yǎng)學生的傾聽習慣,要求學生能認真傾聽他人的發(fā)言,并敢于發(fā)表不同的見解。其次,引導孩子有序的看。例如:看書要從上到下,從左到右看,有順序的看課本上的插圖,所以表述圖中各種物體的個數(shù)也是有序的,也就是說教會孩子觀察的方法,因為觀察是表達的開始。再次,訓練學生有序地想,始終讓想走在做的前面。讓學生運用學過的數(shù)學語言來敘述圖意,復述題意等,引導學生“表達”了說完整的話,說完整的意思,說數(shù)學的語言。為此,在課堂上,常常舉行挑戰(zhàn)自我“當小老師”活動。

在公式的推導過程,線段圖與數(shù)量之間的關(guān)系,看懂各種圖表之間的關(guān)系,補充題目隱含的關(guān)系等,讓學生經(jīng)歷信息的整理----輸入----再整理-----輸出的過程,讓學生有根有據(jù)、有條有理地說明算理;理由充足地與他人討論數(shù)學問題;并能隨時糾正別人不正確不嚴密的數(shù)學語言……訓練學生的口頭表達能力,說出數(shù)學表達的精彩。

2.書面表達的習慣

我們指導學生從整理一個課時的內(nèi)容開始,引導學生從知識、方法、仿例練習、變式練習做起;當學生會做一個課時內(nèi)容的整理時,再來指導學生進行一個單元的整理;一點一點做起,使用思維導圖,用知識樹串聯(lián)知識點,整理一類習題的解題規(guī)律及方法,整理一單元乃至整冊書的主要內(nèi)容,培養(yǎng)學生書面表達的能力。

在培養(yǎng)學生書面表達這一習慣時,我們經(jīng)常引導學生對知識的 “塊”和知識的“線”進行及時的概括和歸納。這樣,有利于學生將知識系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化,有利于培養(yǎng)學生思維的獨創(chuàng)性和系統(tǒng)性,使學生從整體上去掌握知識要領,提升學生的數(shù)學素養(yǎng)。

總之,我們緊緊圍繞數(shù)學書寫、數(shù)學思考和數(shù)學表達三個層開展學生的數(shù)學學習習慣的培養(yǎng),將課堂教學的三維目標:知識與技能、過程與方法、情感態(tài)度價值觀與學生的習慣培養(yǎng)有機的融為一體;從知識的產(chǎn)生、發(fā)展到學習方法的總結(jié)、提煉到情感的體驗與體悟,將習慣的具體要求根據(jù)學生的年齡特征螺旋上升,常抓不懈,持之以恒,真正做到以習慣促技能、以習慣煉方法,以習慣升情感,讓良好的數(shù)學學習習慣伴隨孩子一生!