超聲引導下腰方肌阻滯與腹橫肌平面阻滯在腹腔鏡胃癌根治術中的鎮痛效果比較

蔡愛蘭 高秀娟 劉賡

摘要:目的:比較超聲引導下腰方肌阻滯( QLB) 與腹橫肌平面阻滯( TAPB) 在腹腔鏡胃癌根治術中的鎮痛效果。方法:2019年9月到2020年9月聊城市人民醫院院收治的60例胃癌患者作為研究對象。通過電腦分組法將其分為參照和觀察組,每組各30例。2 組患者分別于準備間完成神經阻滯,超聲引導下,QLB 組患者于雙側腰方肌后表面各給予 0.3%羅哌卡因 20 m L,TAPB 組患者于雙側腹橫肌平面各給予 0.3%羅哌卡因 20 m L。記錄 2 組患者術中芬太尼用量、蘇醒時間、拔除氣管插管時間和術后舒芬太尼鎮痛泵按壓次數; 采用視覺模擬評分法( VAS) 評估患者術后 2、6、24、48 h 鎮痛效果,結果:QLB 組患者術中芬太尼用量和術后舒芬太尼鎮痛泵按壓次數顯著少于 TAPB 組( P<0.05) ,且蘇醒時間和拔管時間顯著短于 TAPB 組( P<0.05) 。術后 2、6 h 時,QLB 組患者 VAS 評分顯著低于 TAPB 組( P<0.05) ; 2 組患者術后 24、48 h 時 VAS 評分比較差異無統計學義( P>0.05) 。結論:在全身麻醉腹腔鏡胃癌根治術中,超聲引導下 QLB 的效果優于 TAPB。

關鍵詞:胃癌;腹腔鏡;腰方肌阻滯;腹橫肌平面阻滯;超聲引導

近年來,加速康復外科( enhanced recovery after surgery,ERAS) 理念在臨床上取得了積極效果,而減少手術創傷如腹腔鏡手術的廣泛開展和優化疼痛管理是 ERAS 理念的重要組成部分。腹橫肌平面阻滯( transversus abdominis plane block,TAPB) 是將局部麻醉藥物注入腹內斜肌和腹橫肌之間的神經筋膜層,以阻滯支配前腹壁的感覺神經,達到腹部手術鎮痛作 用,加 速 患 者 康 復。腰 方 肌 阻 滯 ( quadratuslumborum block,QLB) 是將局部麻醉藥物注入腰方肌周圍,通過胸腰筋膜擴散而產生區域阻滯效果,發揮良好的腹壁鎮痛作用。本研究旨在比較超聲引導下 QLB 與 TAPB 在腹腔鏡胃癌根治術中的鎮痛效果,為臨床應用提供參考。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2019年9月到2020年9月我院收治的60例胃癌患者作為研究對象并排除患有嚴重心肺疾病、肝功能障礙、凝血功能障礙、對局部麻醉藥物過敏及患有精神疾病無法配合者。通過電腦分組法將其分為參照和觀察組,每組各30例。參照組患者男性22例,女性為8例,平均年齡為(58.2±2.4)歲。觀察組患者男性19例,女性11例,平均年齡為(58.6±1.4)歲,兩組患者的一般資料對比P>0.05沒有統計學意義。本研究通過聊城市人民醫院醫學倫理委員會批準,所有患者簽署知情同意書。

1.2麻醉方法

1.2.1神經阻滯

患者入準備間,監測血壓、心電圖、心率、血氧飽和度,開放靜脈通路。取側臥位,常規消毒鋪巾,在超聲引導下行雙側 QLB1阻滯,用凸陣低頻探頭( 3 ~ 6 MHz) ,探頭置于髂嵴和肋緣之間,橫向掃描,顯示腹外斜肌、腹內斜肌和腹橫肌,探頭向后方滑動,腰椎橫突尖端的肌肉為腰方肌,采用平面內技術,穿刺針抵達腰方肌后表面時雙側各給予 0.3%羅哌卡因 20 m L。TAPB 組: 患者取平臥位,常規消毒鋪巾,在引導下行 TAPB,使用線陣高頻探頭( 8 ~13 MHz) ,置于劍突沿肋緣下向腋中線移動,依次可見呈條帶狀的 3 層次結構,從外向內依次為腹外斜肌、腹內斜肌、腹橫肌及其表面的筋膜層,采用平面內技術,穿刺針抵達 腹 內 斜 肌 和 腹橫肌之間間隙 后,雙 側 各 給 予0.3%羅哌卡因 20 m L。所有操作由同一麻醉醫師完成,并于全身麻醉開始前測試阻滯效果。

1.2.2 全身麻醉

2 組患者入手術室后連接心電及腦電監護儀,監測血壓、心電圖、心率、血氧飽和度及腦電雙頻指數( bispectral index,BIS) 。2組患者全身麻醉誘導方案均為芬太尼3~4ug·kg-1、丙泊酚2-3 mg·kg-1,順式阿曲庫銨0.3 mg·kg-1。術中根據手術需要和患者反應調整七氟醚吸入濃度,間斷給予芬太尼和順式阿曲庫銨,維持 BIS值為50~55,呼氣末二氧化碳分壓為35~40 mm Hg。術后采用舒芬太尼鎮痛泵,按照0.8 ug/ml舒芬太尼配置鎮痛泵,安返病房。

1.3觀察指標

(1) 記錄 2 組患者術中芬太尼用量、蘇醒時間和拔除氣管插管時間、術后舒芬太尼鎮痛次數; (2)采用視覺模擬評分法(visual analoguescales,VAS) 評估患者術后 2、6、24、48 h 鎮痛效果及術后舒芬太尼鎮痛泵用量。

1.4統計學方法

統計學處理 應用 SPSS 19.0 軟件進行數據統計分析,計量資料以均數 ± 標準差(±s) 表示,組間比較采用 t 檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2結果

2.1

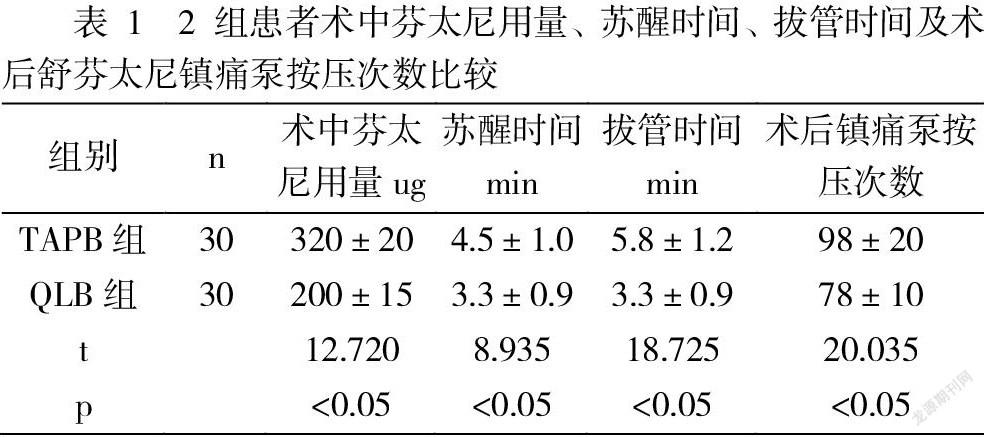

2 組患者術中芬太尼用量、蘇醒時間、拔管時間及術后鎮痛次數比較 結果見表 1。QLB 組患者術中芬太尼用量和術后鎮痛泵按壓次數顯著少于TAPB 組,蘇醒時間和拔管時間顯著短于 TAPB 組,差異均有統計學意義( P<0.05) 。

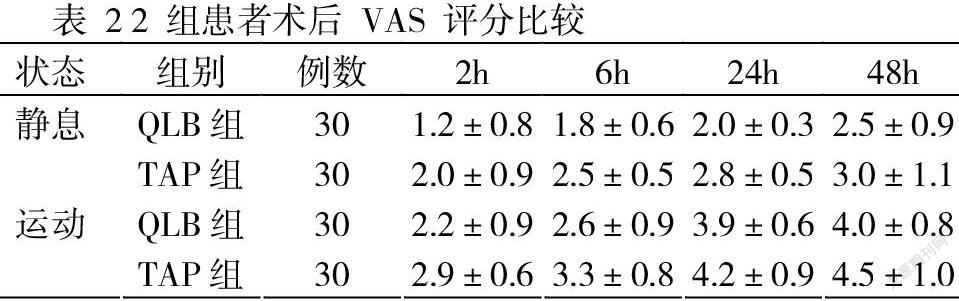

2 組患者術后 VAS評分比較 結果見表 2。

術后 2、6 h 時,QLB 組患者 VAS 評分顯著低于TAPB 組,差異有統計學意義 ( P < 0. 05 ) ; 2 組患者術后 24、48 h 時 VAS 評分比較差異無統計學意義( P > 0. 05) 。

3.討論

ERAS 理念推薦腹部手術采用腹腔鏡技術,腹腔鏡手術具有創傷小、機體炎癥反應輕、患者術后恢復快等優點。硬膜外鎮痛曾是腹部手術公認的最佳鎮痛方式。但是,隨著超聲引導神經阻滯技術的發展,以及近年來筋膜理論的研究,目前看來,硬膜外鎮痛已不是腹腔鏡手術的最佳鎮痛策略。中國醫師協會麻醉學醫師分會制定的《促進術后康復的麻醉管理專家共識( 2015) 》中推薦區域性神經阻滯與多種全身性鎮痛藥物的多模式鎮痛方案,術前通過阻滯分布在手術區域的外周神經,可以降低手術應激引起的疼痛及中樞和外周神經敏感性。目前,對于腹部手術,臨床多采用TAPB 和 QLB 區域性神經阻滯方式。

腹橫肌平面是位于腹橫肌表面的筋膜平面,腹橫肌是腹前外側壁最內層的肌肉。腹橫肌前方,上部肌纖維位于腹直肌后方,止于劍突。腹橫肌后方的腱膜和腹內斜肌的腱膜融合并附著于胸腰筋膜(TLF)。在腹橫肌平面中,肋間神經、肋下神經和L1神經相互交通,形成上腹部、下腹部TAP神經叢,支配腹壁前、外側,包括壁腹膜。超聲引導腹橫肌平面(TAP)阻滯已成為腹壁手術術后常用的鎮痛方法。由于TAP阻滯僅限于腹壁的麻醉或鎮痛,且阻滯平面高度依賴藥液在筋膜間隙的擴散,因此,神經阻滯專家提出了新的區域阻滯技術。

腰方肌(QL)位于腹后壁深面,腰大肌后外側。腰方肌起源于后方髂嵴和髂腰韌帶,附著于第12肋和L1~L5橫突。腰方肌有協助腰椎側屈的作用。

腹橫筋膜(TF)是腹腔內覆襯在壁腹膜下的筋膜組織,是腹內筋膜的一部分。腹橫筋膜的外表面內襯于腹橫肌、腰方肌和腰大肌的深面。腹橫筋膜與膈后的胸內筋膜相連,此處腹橫筋膜增厚接續為內側和外側弓狀韌帶,在腰方肌和腰大肌筋膜平面注射藥物后可能會沿此通道擴散到胸椎旁間隙。因此,當局麻藥注射到腰段腰方肌和腰大肌之間的筋膜平面時,藥液可能會向胸椎旁間隙擴散。TLF的前層與腹橫筋膜相融合。橫跨腰方肌的髂腹下神經、髂腹股溝神經和肋下神經位于腰方肌和腹橫筋膜之間。每側4條腰動脈經過腰大肌和腰方肌的后方,穿過腹橫肌腱膜,最后進入腹橫肌平面內。

本研究采用雙側QLB1阻滯,發現患者術中芬太尼用量和術后舒芬太尼鎮痛泵按壓次數顯著少于 TAPB 組,且蘇醒時間和拔管時間顯著短于 TAPB 組。術后 2、6 h 時,QLB 組患者 VAS 評分顯著低于 TAPB 組。表明在腹腔鏡胃癌根治術中,超聲引導下QLB阻滯效果更好。

單次神經阻滯的缺陷就是持續時間較短,本研究發現2 組患者術后 24、48 h 時 VAS 評分比較差異無統計學意義。因為24小時后局麻藥的阻滯作用漸漸消失。后續可以采用置管連續使用羅哌卡因,減少阿片類藥物的應用。

綜上所述,腹腔鏡手術采用全身麻醉復合超聲引導下 QLB 的效果優于復合 TAPB,QLB 起效更快,阻滯效果更好。

參考文獻:

[1]蔡朦朦,葛建林,繆娟娟,宋杰,杜伯祥.腰方肌阻滯與腹橫肌平面阻滯在腹腔鏡結直腸癌根治術后鎮痛中的比較[J].國際麻醉學與復蘇雜志,2020,41(07):663-667.

[2]孔德華,孔憲剛,王昆,尤培軍.多模式鎮痛方案下超聲引導腰方肌阻滯與腹橫肌平面阻滯在剖宮產術后快速康復中的效果比較[J].國際麻醉學與復蘇雜志,2020,41(07):672-677.

[3]郝泉水,孫思華,李先超,胡亮,張慧,吳耀華.超聲引導腰方肌阻滯與腹橫肌平面阻滯用于下腹部手術后鎮痛效果的比較:meta分析[J].中華麻醉學雜志,2019(11):1326-1329.

[4]賀文泉,李勇帥,張序昊,易斌,魯開智.腰方肌阻滯與腹橫肌平面阻滯用于老年患者腹部手術后鎮痛效果的比較[J].中華麻醉學雜志,2018,38(01):40-43.

(聊城市人民醫院 山東聊城 252000)