口述校史課程與藝術實踐相融合的探究

李珺 黎毅

【摘要】本文以對南寧市第四中學耕耘社的創始人王云高的訪談及圍繞訪談成果開展的藝術創作活動為例,論述“耕耘文化”校本課程的建設過程,提出明確訪談目標,厘清口述校史課程開展的意義;熟練掌握訪談技巧,加深對耕耘文化的理解;開展藝術創作,探索“耕耘文化”新發展等策略。

【關鍵詞】口述校史 藝術實踐 課程融合

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)09-0052-02

口述校史是校史的“根須”,與歷史文化相連,可以豐富學校記憶,凝聚學校精神。口述校史課程,是由“足音口述歷史”項目團隊開發、南寧市第四中學具體實施的一項以校史訪談和校史研究為教學內容的課程,其對保存校史和傳承學校傳統文化發揮著不可或缺的作用;同時這門課程也因具有趣味性、實踐性、開放性、探究性等特征,深受學生喜歡。

如何建構高效且有意義的口述校史課程?如何將已發掘的口述校史資源與中學藝術實踐活動相結合,并在學校文化創新方面發揮作用?我校歷史教師與音樂教師扎根于本校“耕耘文化”的深厚土壤,嘗試開展學科合作,不斷探索、融合創新,取得了良好的教學效果。本文以對“全國優秀中學生國學社團”“全國示范文學社團”南寧市第四中學耕耘社創始人王云高的訪談及圍繞訪談成果所開展的藝術創作活動為例,就如何將口述校史課程與藝術實踐活動相結合,傳承和弘揚“耕耘文化”的具體做法進行一些有益的探究。

一、明確訪談目標,厘清口述校史課程開展的意義

凡做口述歷史的人都知道“與時間賽跑,與死神賽跑”的說法,這是因為要采訪的口述人多數是高齡老人。此次我們選擇84歲高齡的耕耘社創始人王云高作為訪談對象,對四中而言具有搶救歷史文化遺產的重要意義。

訪談前,歷史教師要先給學生講清楚訪談活動的意義。訪談活動的目標一是發掘校史資源和探究“耕耘文化”,勾勒受訪者人生經歷路線圖,以此提升學生收集信息、知識遷移、語言表達和代際溝通的能力,發展學生的核心素養;目標二是合理使用訪談成果開展藝術實踐活動,讓社團的學生在歷史教師與音樂教師的指導下,以耕耘社代表性人物王云高的人生故事為主題,創編歷史情景劇或排練反映耕耘文化的創作歌曲,參加校慶展演,增強四中學子對“耕耘文化”的理解和認同。學生在知曉以上課程意義后,十分自覺、高興和富有使命地接受了訪談任務。

二、熟練掌握訪談技巧,加深對耕耘文化的理解

(一)訪談前,以模擬訪談和問題設計為出發點

學生作為口述校史的訪談者,需要熟練地掌握口述訪談的整個流程。訪談前,歷史教師須對學生進行口述訪談的入門培訓,可先提供一些訪談題目,讓學生分別扮演訪談者或受訪者做模擬練習。模擬訪談后,教師可針對性地點評學生在訪談過程中的優缺點,并指出在正式訪談中需要注意的事項。

訪談前,歷史教師須指導學生設計訪談提綱。由于學生缺乏訪談的經驗,不懂得如何設計有價值的提問,所以教師需要在課堂上示范設計訪談問題。在本次研究中,歷史教師指導學生以耕耘社的發展歷程作為主要訪談內容,圍繞耕耘社創始人王云高的家庭環境、人生經歷以及他所處的時代背景等諸多方面展開設問,讓受訪者了解訪談的目的,進而和盤托出在他記憶深處的在校經歷和人生故事。

此外,歷史教師還須指導學生做好訪談準備,如聯系好訪談對象,確定好訪談的時間和地點,以便受訪者做好準備。訪談地點最好選擇一個較為安靜的環境,盡可能營造出輕松、融洽的訪談氛圍;準備好訪談所需要的設備包括錄像機、錄音筆、照相機等。

(二)訪談中,以學會傾聽和追問為關鍵點

學生作為訪談者,要學會傾聽和換位思考。訪談者的傾聽,不是被動的傾聽,而是伴著受訪者講述,去尋找對受訪者人生與事業經歷產生較大影響的關鍵“節點”,從而獲得對受訪者更為清晰的認知和理性的思考。在訪談過程中,訪談者還要學會關照受訪者的感受,如一般不打斷受訪者的說話、不唐突發問。這次研究中,訪談者是學生,其與年長受訪者的代際隔閡是客觀存在的。因此,訪談過程需要學生設身處地進入當事人所講述的故事情境當中,體味他的經歷,思考他對人對事的態度。

訪談中,訪談者可根據受訪者的回答情況適時調整訪談策略。如話題被受訪者帶跑偏了,訪談者需要將話題及時拉回;訪談中對聽不懂的名詞或事情要及時追問,不要怕不好意思;對自己沒有得到的答案,可過段時間繼續提問或換一種方式提問,以保證訪談取得成果。

在對王云高先生(以下簡稱“王老”)的訪談中,由于訪談前期已做好溝通工作,王老對采訪也做好了充足的準備。訪談前,王老用“最難風雨故人來”的詩句引出開頭,感謝母校晚輩來看望自己,并引導學生看向客廳正中央的一幅字畫,這是王老的恩師、耕耘社導師、著名書法家陳政老師贈寫的“能抗天磨是好漢,不遭人忌是庸才”,王老從人才培養的角度道出陳政老師是把他作為“好漢”或“人才”來培養的。訪談中,學生以“耕耘社歷史”“王云高藝術人生”兩大主題展開訪談,共采集到約120分鐘的口述歷史資料。在訪談結束之際,王老再次感謝學生此次采訪,觸發了他對母校的記憶,加深了他對耕耘社歷史與自己人生經歷的理解,他希望將自己的口述歷史傳播給更多的校友,發揚四中耕耘社的光榮傳統,并期待四中學子能夠踐行“實干、堅持、創新、奉獻”的耕耘精神,努力奮發,日后成為祖國的棟梁。

(三)訪談后,以文稿謄錄和查證分析為落腳點

學生訪談結束后需將訪談到的錄音、影像等資料轉為抄本,然后結合所學的知識以及查閱到的相關背景資料進行分析查證。如果發現有模糊、錯誤或遺漏的地方,那么就要及時進行注釋、修改或補充,必要時需再訪受訪對象,使訪談記錄更加準確完備。

口述歷史課程還要實現通過訪談抄本開展歷史研究的教學目的,實現該目的常用做法是,歷史教師指導學生開展非虛構寫作——歷史敘事。首先,建構歷史敘事的結構框架,設計兩條平行線(第一人稱的人生經歷自述+人生經歷分階段分析),兩者交替呈現;其次,運用多元視角分析歷史真實,從受訪者人生經歷的關鍵節點、國家“大歷史”與個人“小歷史”、心理與社會因素等視角開展分析,不斷提升學生分析解讀史料、透過表象探究闡釋事物的能力。

三、開展藝術創作,探索“耕耘文化”新發展

(一)以歷史情景劇還原“耕耘文化”

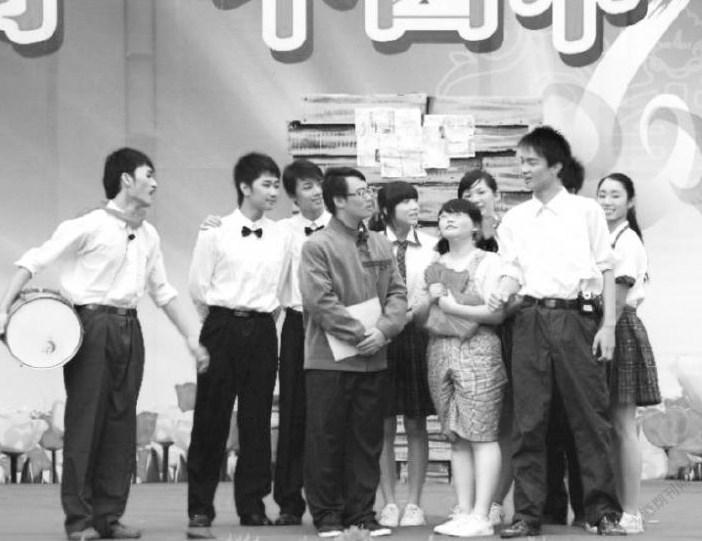

口述校史課程的內容除了口述史料、歷史敘事,還可以有其他什么類型?經過研究與推想,我校歷史教師與音樂教師開展合作,嘗試將口述校史資源與藝術實踐活動有機結合,使校本課程的內容輸出呈現跨學科、多元性、綜合性的特點。借鑒上海“青史杯”歷史劇大賽的做法,我們首先以王云高先生的訪談成果為素材,創作以耕耘社為題材的劇本《回想那個年代》,選取了具有典型性、故事性、趣味性特征的歷史片斷來構筑情節,還原歷史真相;其次將劇本編排成情景劇,利用校慶文藝匯演平臺演出,將口述校史的內容呈現給廣大師生。

本次研究中,歷史情景劇的一般創作流程、步驟如下:(1)依據采集的口述史料,確定歷史劇主題;(2)搜集和選擇口述史料的方向,構筑4~5個歷史場景為宜,各場景之間互為因果,具有獨立的整體性;(3)分解劇目主題,確定每個小故事場景,關注口述史料中的沖突性情節,使劇情有一定張力;(4)依據口述史料,創作并不斷修改完善劇本,重視場景語言的生動性、情節的戲劇性;(5)組建演出團隊,聘請導演指導學生排練;(6)組織學生理解劇本,確定每個故事場景的核心造型;(7)將各場景情節連串,從劇目聯排中發現問題,并邀請口述人審查;(8)實地彩排,然后正式演出;(9)演員與觀眾分享演劇與觀劇心得。

口述歷史與歷史情景劇的結合,在一定程度上提高了學生的綜合素養,譬如歷史劇本的創作能力、表演中體驗歷史人物的能力、展演中與他人合作的能力等;學生對劇本的理解和對劇情的體驗,也在無形中提升了學生對學校“耕耘文化”的理解和傳承。

(二)以歌唱表演傳承“耕耘文化”

為了進一步突顯我校“耕耘文化”的辦學特色,加深歷史與藝術學科的融合,音樂教師還嘗試用歌聲演繹“耕耘文化”,傳承耕耘精神。具體的實踐為,音樂教師依據口述校史資源,創作了《耕耘之歌》。歌曲贊美了“實干、堅持、創新、奉獻”的耕耘精神,浪峰迭起、開闊昂揚的旋律暗合了耕耘社六十年“三落四起”的發展歷程。演唱時,指導學生用飽滿的情緒、漸變的速度深情演繹,加深學生對我校“耕耘文化”的理解。1958年,由陳政導師、王云高社長創作的大合唱《東羅煤戰大聯唱》,曾榮獲廣西第三屆群眾文藝匯演創作、演出、指揮三個一等獎,是耕耘社歷史發展中的一大亮點,音樂教師將這首歌帶入課堂,向學生介紹從母校走出的音樂人生平、歌曲創作的時代背景,指導學生識譜唱詞,體驗和感受20世紀50年代校友積極投入祖國建設的英雄事跡。此外,在我校60周年校慶文藝匯演上,學生演唱了20世紀60年代耕耘社社員曾經演出的《青年友誼圓舞曲》,那熟悉的旋律、舊時的場景勾起社員們無盡的回憶,演出得到校友一致好評。

口述校史課程與藝術實踐的融合,以口述訪談為手段,以非虛構寫作為載體,以戲劇展演或歌唱表演為導出,切實引導學生在歷史非虛構創作中傳承和弘揚“耕耘文化”,在藝術文化體驗中發展核心素養,樹立高遠的理想追求和深沉的家國情懷。我們相信,通過歷史與藝術的課程融合實踐,必將使“耕耘文化”歷久彌新,成為一個可以持續發展的學校文化品牌。

【參考文獻】

[1]陳墨.口述歷史門徑(務實手冊)[M].北京:人民出版社,2013.

[2]林林.高校口述校史檔案的價值及其征集策略研究[J].檔案學研究,2015(1).

[3](美)唐納德·里奇.大家來做口述歷史[M].北京:當代中國出版社,2019.

【作者簡介】李珺(1981— ),女,湖南臨湘人,大學本科學歷,一級教師,研究方向為音樂教育;黎毅(1969— ),壯族,天津和平區人,大學本科學歷,高級教師,南寧市學科帶頭人,研究方向為歷史教育。

(責編 黃健清)