輔助應用支持性心理療法和認知行為治療對老年抑郁癥癥狀嚴重程度及生活質量的影響分析

葉菁

摘要:目的 分析支持性心理療法與行為認知療法在老年抑郁癥患者治療中的應用效果。方法 收集80例老年抑郁癥患者納入研究范圍,隨機分為兩組并實施不同治療方案,其中40例行單純抗抑郁藥物治療者納入對照組,40例行藥物治療+心理療法與行為認知療法者進入觀察組,對比兩組療效。結果 觀察組總有效率較對照組高,差異顯著(p<0.05);治療前,兩組HAMD、SPS評分對比差異不顯著(p>0.05);治療后,兩組HAMD評分均較治療前下降,SPS評分較治療前提高,且觀察組各時段兩項評分均優于對照組(p<0.05)。結論 在老年抑郁癥患者的藥物治療中輔助應用支持性心理療法與行為認知療法可進一步提高臨床療效。

關鍵詞:老年抑郁癥;藥物治療;支持性心理療法;行為認知治療

為進一步探索提升老年抑郁癥臨床療效的治療方案,本研究將心理療法與行為認知療法應用于該類患者的輔助治療中,見如下報道。

1資料與方法

1.1一般資料

選取我院2019年3月~2020年3月期間收治的80例老年抑郁癥患者進入研究范圍,隨機分為觀察組與對照組,各40例。對照組中,男22例,女18例,患者年齡62~77歲,平均(65.42±5.24)歲,病程5~38個月,平均(15.43±5.24)月。觀察組中,男17例,女23例,患者年齡60~78歲,平均(66.63±5.95)歲,病程5~33個月,平均(14.01±5.13)月。兩組患者一般資料對比,未見顯著差異(p>0.05),組間具備可比性。

納入標準:①符合精神障礙診斷統計手冊(第5版)中關于抑郁癥診斷標準,②患者年齡≥60周歲。③無自傷、自殺傾向。④肝腎功能、心腦電圖正常。排除標準:①嚴重自殺傾向。②近期(1個月內)接受其他抗抑郁藥物、行為、心理等治療者。

1.2方法

對照組給予抗抑郁藥物治療,給予鹽酸度洛西汀片口服治療,初始劑量40mg/d,分早晚各一次服用,治療3d,維持劑量:晨間服用40mg,晚間服用20mg,均為餐后口服,治療8周為一療程。

觀察組在上述治療基礎上,聯合支持性心理療法加行為認知療法,支持性心理療法:根據患者病情嚴重成都,通過傾聽、解釋、支持、勸導等多種心理疏導方式,消除患者疑慮,幫助其調節情緒狀態。行為認知療法:組織患者進行會談,每次45min,共進行12次,初始八周每周進行1次會談,后續4周每兩周進行一次會談。第一周會談旨在建立治療聯盟,與患者單獨交談,建立互相信任的醫患關系,全面了解其病史,對其有關生活事件與社會支持情況進行評估。第二周會談根據患者主要問題列表,制定干預目標及計劃方案。第3~8周主要是對干預計劃的落實,針對抑郁癥狀群體征予以針對性干預,具體包括:①對于常見認知歪曲,采用正常化、蘇格拉底式提問、事件-想法-繼發反應教育以提高其認知水平。以行為活動記錄表推進患者愉快感與掌控感并存活動。②針對睡眠障礙以持續放松、健康教育與規范日常作息表進行調節。③針對焦慮者,采用認知職教周、教育、正常化、角色扮演、持續放松訓練等重建認知。④針對服藥依從性不佳者,以成本-效益分析法、制定服藥提醒機制等方式干預。第九次干預主要內容包括提升患者復發前預兆識別技能、制定問題清單、問題解決清單以預防復發,第10~12次干預在于回顧既往訓練,發現問題,強化干預。

1.3觀察指標

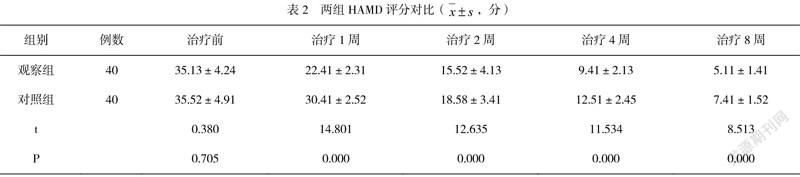

(1)抑郁評分:以漢密爾頓抑郁評分表(HAMD-24)對患者抑郁狀態進行評分,包括入睡困難、抑郁心境、自殺、負罪感等24項內容,部分內容以0~2分計,部分以0~4分計,總分越高,提示癥狀越嚴重。分別于干預前、干預后1、2、4、8周進行評估[1]。

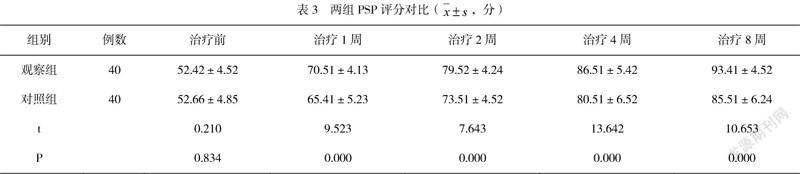

(2)個體與社會功能評分,采用個體和社會功能量表(PSP)進行評估,量表包括自我照料、個人關系與社會關系、擾亂與攻擊行為、社會有用活動四個領域,總分越高,提示患者社會功能越低[2]。

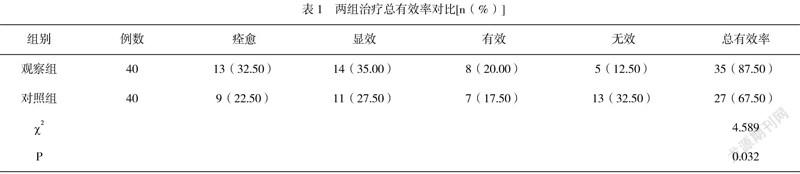

(3)療效評價:以HAMD減分率為根據評估療效。減分率=(治療前評分-治療后評分)/治療前評分×100%。痊愈:減分率≥80%。②顯效:減分率55%~79%。③有效:減分率25%~54%。④無效:未達上述標準。總有效率為痊愈率、顯效率和有效率三項總和。

1.4統計學分析

患者資料用SPSS 24.0軟件處理,()描述計量資料并以t檢驗,(%)描述計數資料并以x2檢驗,P<0.05表差異有統計學意義。

2結果

2.1臨床療效

觀察組總有效率較對照組高,差異顯著(p<0.05),見表1。

2.2HAMD評分

治療前,兩組HAMD評分對比差異不顯著(p>0.05);治療后,兩組HAMD評分均較治療前下降,且觀察組各時段評分均低于對照組(p<0.05),見表2。

2.3 PSP評分

治療前,兩組PSP評分對比差異無統計學意義(p>0.05);治療后,兩組評分均較治療前提高,且觀察組各時段評分均高于對照組(p<0.05),見表3。

3討論

抑郁癥是臨床常見的心境障礙,以持久、顯著的情緒低落與愉快感缺失為主要癥狀,藥物是臨床治療抑郁癥的主要手段,臨床多選用特異性5-羥色胺、去甲腎上腺素再攝取抑制劑治療本病,然本病復發率仍高。本病除了引發一系列心理、生理及社會功能障礙外,還有較高的潛在自殺風險,給患者、家屬及社會帶來沉重負擔[3]。

抑郁癥患者普遍存在歪曲與錯誤的認知心理問題,以負性自動想法為主要表現,進而產生悲觀和消極的情緒,嚴重時出現自殘和自殺意念。認知行為干預和支持性心理療法是通過改變患者信念、思維方式與行為的方法達到改變患者歪曲認知,消除不良情緒與行為之目的的方法[4]。相關研究中指出,采用心理行為療法聯合個體化藥物治療在改善老年抑郁癥患者生存質量方面有一定優勢[5]。本次研究結果顯示,觀察組總游戲效率較對照組高,且治療后1~8周各時段患者HAMD、SPS評分均較對照組更優,與上述研究有一致性,提示支持性心理療法和認知行為干預療法輔助治療老年抑郁癥的應用價值較高,與藥物治療聯合應用確能進一步提升臨床療效。

參考文獻:

[1]滕昌軍,王純,張寧,等. 認知行為治療對首次發病抑郁癥患者腦白質結構作用的影像學研究[J]. 中華精神科雜志,2019,52(6):379-386.

[2]馬彩娥. 團體認知行為療法在輕度抑郁癥患者中的應用及療效評估[J]. 中國康復,2019,34(7):360-363.

[3]姚燁,楊春燕,許艷秋,等. 認知行為治療對老年抑郁癥患者認知功能改善的對照觀察[J]. 國際精神病學雜志,2020,47(1):67-70.

[4]徐開營,李晶,趙賓賓. 支持性心理治療聯合艾司西酞普蘭對抑郁癥患者循環交替模式及社會功能的影響[J]. 國際精神病學雜志,2020,47(2):293-296.

[5]陳明霞,鄭亞琦,冷偉. 正念療法聯合個體化藥物治療對老年抑郁癥患者焦慮抑郁狀態、日常生活能力和社會功能的影響[J]. 實用醫院臨床雜志,2019,16(2):63-66.