對大學生女排賽事發球特征的分析

陳卓儒

中圖分類號:G842? ?文獻標識:A? ? ?文章編號:1009-9328(2021)01-033-04

摘? 要? 在現如今的排球運動中,發球已經成為了比賽中重要的進攻手段,受到國際上各個強隊的重視。本文以廣東省第十屆大運會甲組女排決賽發球特征為研究對象,對比賽過程中運動員的發球類型、飛行時間、位距、選位、落點特征進行研究,從而分析出較好的發球應具備的特征及提出改進方法,以期為大學生女排訓練提供指導建議。

關鍵詞? 排球? 發球類型? 飛行時間? 位距? 落點

一、引言

發球是排球比賽的開始,同時也是比賽中重要的進攻手段之一。通過發球可破壞對方的進攻戰術,掌握比賽主動權,是比賽過程中重要得分手段。目前,發球技術已經受到國際上各個排球強隊的重視。有研究表示,在現如今的排球比賽中,發球得分的比例在總得分中的占比越來越大,呈現逐年上升的趨勢。因此,對排球發球特征的深入研究尤為必要。目前,國內在學術研究上很多專家學者都對世界各強隊或高校中高水平運動隊的發球技術進行研究,然而對于女大學生排球發球技術的研究相對較少,不利于更好地了解高校甲組女排的發球技術水平。

無論使用何種發球技戰術,追求更有效的發球效果是終極目標。本文以廣東省第十屆大運會甲組女排決賽發球特征為研究對象,對比賽過程中的發球的類型、飛行時間、位距、選位、落點特征為研究落腳點,從而分析出較好的發球特征組合與提出改進方法,為后續大學生女排訓練提供指導建議。

二、研究對象與方法

(一)研究對象

選取了廣東省第十屆大學生運動會女子甲組排球決賽隊伍的廣州醫科大學、中山大學、華南理工大學、華南師范大學、廣東海洋大學、南方醫科大學、廣東外語外貿大學、仲愷農業工程學院8所高校決賽過程中運動員的發球特征為研究對象。

(二)研究方法

1.文獻資料法。根據研究的需要,在中國學術期刊全文數據庫、中國知網、中國優秀博碩學位論文全文數據庫等網站查找收集與本文相關的文獻,查閱與研究相關的著作和官方文件等,整理閱讀筆記,為論文的撰寫打下了理論基礎。

2.實地觀察法。通過參考發球特征相關的統計表,根據研究的需要制定發球特征統計表、安排技術統計員(技術統計員為廣州大學體育學院2015級排球專項學生,均是排球二級裁判員,并先由導師安排實操培訓)進行現場統計。現場統計中根據實際需要,在不影響比賽的情況下對場地進行了標記處理,以此作為統計員的統計參考物;三人同時用卡西歐HS-30W秒表對同一個發球測量飛行時間,并去掉最高值與最低值,記錄中間值。

3.問卷調查法。查閱相關文獻資料,根據論文實際研究的需要,對廣東省第十屆大運會甲組女排決賽隊伍中教練員和運動員分別設計了教練員問卷和運動員問卷,記錄統計問卷反映的數據信息,為本研究提供真實可靠的數據。

4.訪談法。通過參考甲組女排發球特征研究的相關訪談提綱,并根據論文的研究需要設計與本研究密切相關的問題,形成訪談提綱。訪談的方式采用線上訪談,通過微信平臺對決賽隊伍8名教練進行訪談,并對收集回來的語音回復或電子文件做整理分析。

5.數據統計法。對廣東省第十屆大學生運動會女子甲組排球決賽發球技術特征進行數理統計,記錄并統計與發球類型、發球位距、發球選位、發球落點、發球效果之間的相關數據;歸納統計回收的問卷調查數據,主要運用 Excel 軟件對有關數據進行統計分析。

三、結果與分析

(一)發球類型、飛行時間與效果分析

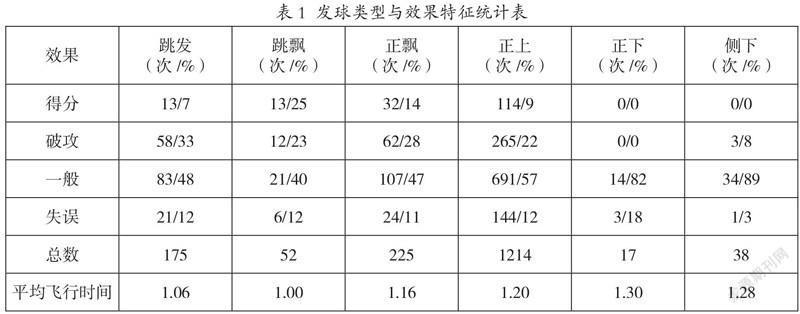

根據表1可知,在本屆比賽中使用到的六種發球類型的得分情況。各發球類型占比分別是大力跳發球7%,跳發飄球25%,正面上手發飄球14%,正面上手發球9%,正面下手發球和側面下手發球均為0%。

得分率占比由高到低依次為跳發飄球、正面上手發飄球、正面上手發球、大力跳發球。跳發飄球結合了跳發球和飄球飄忽不定的特點在本屆比賽中得分效果最好,但這種發球的使用率不是最高。因此各高校女排教練應該予以重視,在原有的基礎上合理安排跳發飄球的教學與訓練。跳飄球訓練要注意發展學生的身體素質,身材相對矮小的隊員不建議在跳飄球技術上刻意深入訓練。在破攻情況下,各發球類型占比分別是大力跳發球33%,跳發飄球23%,正面上手發飄球28%,正面上手發球22%,側面下手發球8%。發球類型破攻率占比由高到低依次為大力跳發球、正面上手發飄球、跳發飄球、正面上手發球、側面下手發球。在本屆比賽中大力跳發球的破攻效果最好。大力跳發球的特點是力量大、速度快和攻擊性強,對破壞對方一攻并爭取防反具有積極作用。因此,大力跳發球在甲組女排中是有很大存在價值的,但是由于其對運動員的身材和身體素質要求較高,各隊要因材施教,根據實際情況合理培養。在發球一般效果上,各發球類型占比分別是大力跳發球48%,跳發飄球40%,正面上手發飄球47%,正面上手發球57%,正面下手發球82%,側面下手發球89%。發球一般率占比由高到低依次是側面下手發球、正面下手發球、正面上手發球、正面上手發飄球、大力跳發球、跳發飄球,側面下手發球的一般率最高的。由于下手發球的攻擊性不強,在比賽中應盡量少用。在失誤效果情況下,各發球類型占比分別是大力跳發球12%,跳發飄球12%,正面上手發飄球11%,正面上手發球12%,正面下手發球18%,側面下手發球3%。發球失誤率最高的是正面下手發球,其次是大力跳發球、跳發飄球和正面上手發球(占比相等),最低的是側面下手發球。參考得分和破攻占比之和可知,得分和破攻效果強弱依次為跳飄、跳發、正飄、正上、側下、正下。有研究表明,發球的飛行時間是影響發球得分和破攻效果的重要因素。各發球類型的平均飛行時間分別為:跳發1.06s、跳飄1.00s、正飄1.16s、正上1.20s、正下1.30s、側下1.28s。平均飛行時間最短的是跳飄,其次是跳發,正下的平均飛行時間最長,顯示出發球得分破攻效果與發球的飛行時間呈負相關關系。里約奧運會中世界女排破攻情況下跳發球平均飛行時間為0.83s,跳飄為0.96s,正飄為1.08s。相比之下,本屆大運會甲組女排在這三種發球的飛行速度上低于里約奧運會女排發球破攻平均飛行時間,但差距不大,分別為跳飄相差0.04s,跳發相差0.23s,正飄相差0.08s。結合總體發球類型的運用情況得知,跳發飄球是本屆大運會甲組女排中發球平均飛行時間最短,得分效果最好的發球類型,大力跳發球是破攻效果最好的發球類型。但是這兩種發球類型的使用率都比較低,原因是這兩種發球類型對運動員的身體素質和發球的基本功要求比較高,對于大部分力量、身高等基本身體素質相對較弱的甲組女排而言,暫時不建議大規模的推廣使用。但正是這個原因,導致部分隊伍教練忽略了對個別基本條件較好的隊員進行因材施教。

綜上所述,在本屆大運會甲組女排決賽使用的發球類型中得分率占比排行前三的是跳發飄球、正面上手發飄球、正面上手發球;破攻率占比排行前三的是大力跳發球、正面上手發飄球、跳發飄球;下手發球的一般率最高;各發球類型的失誤率水平上相差不大,特別是大力跳發球、跳發飄球、正面上手發飄球和正面上手發球的失誤率基本一致。發球的飛行時間是影響發球得分破攻效果的重要因素。

(二)發球位距與效果分析

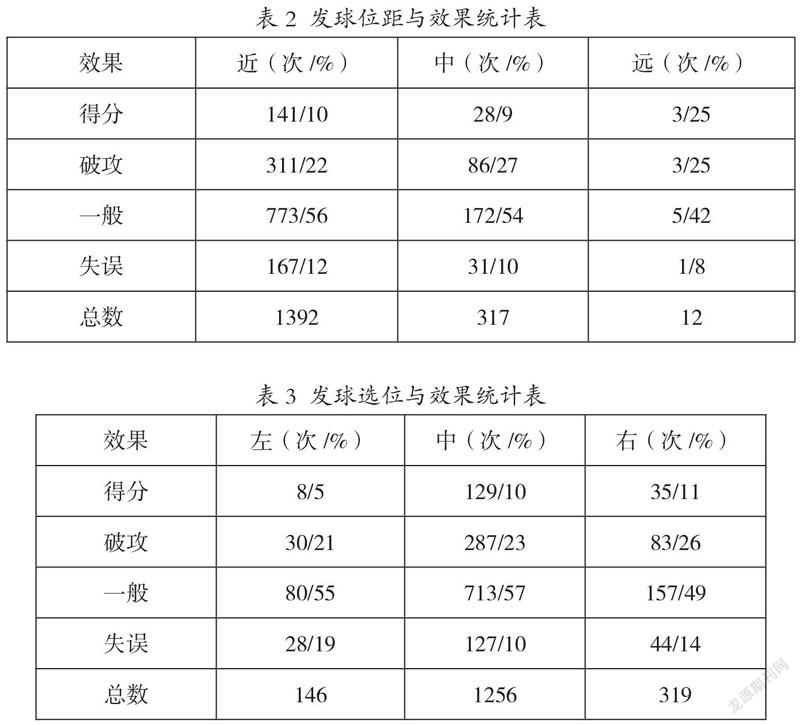

據表2可知,在得分的情況下采用遠位距的占比最高,占25%;其次是近位距占10%;中位居占9%。破攻情況下,中位距的占比最高,占27%;遠位距排第二,占25%;近位距占22%。一般情況下近位距占比最高,達到56%;其次是中位距,占 54%;遠位距最低,占42%。失誤情況下近位距占比最高,占12%;其次是中位距,占10%;最低是遠位距,占8%。

分析可得,雖然遠位距的次數是最小的,但是在比賽過程中得分占比最高,失誤率占比也是最低的;三個位距破攻占比相差不大,中位距稍占優勢;失誤率占比最高的是近位距。由于中、遠發球選位處于發球區的較遠端,輻射面大,發球線路變化多,突然性強、變化快和隨機性大,各隊平時練習這種發球相對較少,在比賽時不太適應。統計結果表明,遠位距的發球穩定性高,發球效果最好,近位距發球效果則不如遠、中位距好。本次比賽分兩塊場地進行,一塊在體育館(標準場),另一塊在體育館負一層的訓練場地,發球區端線后的無障礙區只有4.5米,若在此場地比賽時,遠位距發球會受到場地的限制。

(三)發球選位與效果分析

據表3可知,得分率從高到低依次是右選位,占11%;中選位,占10%;左選位,占5%。破功率占比由高到低依次是右選位,占26%;中選位,占23%;左選位,占21%。一般率占比從高到低依次是中選位,占57%;左選位,占55%;右選位,占49%。失誤率占比從高到低依次是左選位,占19%;右選位,占14%;中選位,占10%。得分率和破功率最高的是右選位,得分和破攻擊率最低的是左選位,一般率最高的是中選位,失誤率最高的是左選位,左選位的得分和破功率最低且失誤率最高。通過與教練員、運動員的訪談了解到,在平時訓練中大部分運動員都選擇在中、右選位發球,并形成習慣,通過強化訓練后取得一定的效果。而有部分隊員選擇左選位發球,在平時的訓練中,教練對她們的要求和其他隊員是一樣的,但在比賽中她們發球總體效果沒有中、右選位好。一方面,她們發直線球時往邊線和端線出界較多,較難控制球;另一方面,為了減少失誤,他們會少發直線球,以發穩為主。

(四)發球落點與效果分析

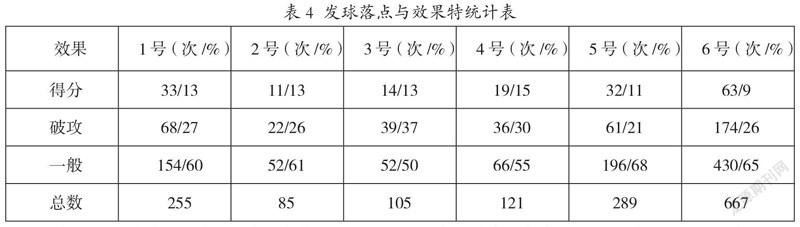

據表4可知,在得分效果上占比從高到低依次為4號占15%,1號、2號和3號占比均為13%,5號占比11%,6號占9%。4號落點得分率最高,6號落點得分率最低,前排落點得分率高于后排。在破攻效果上占比從高到低依次為3號占37%,4號占30%,1號占比27%,2號和6號均占26%,5號占21%。3號落點破攻率最高,5號落點破攻率最低,前排落點破攻率高于后排。一般情況下,前排落點的球速相對比后排落點的球速快,接發球隊員判斷、移動的時間相對會短些。同時,前排隊員有進攻的任務,接發球的難度和壓力甚至直接影響發球的效果。在一般效果占比從高到低依次為5號占68%,6號占65%,2號占61%,1號占60%,4號占55%,3號占50%。一般率最高是5號,最低是3號,后排一般率占比高于前排。一般情況下,后排落點的球速相對比前排落點的球速會慢一些,接發球隊員判斷、移動的時間相對較充分,接發球的難度也相對減少,隊員接發球的質量就會相對提高,這樣對方發球直接得分或破攻的難度就加大,概率也減少。

四、結語

總體上采用跳發飄球、遠位距發球、右選位發球、發前排落點球時得分和破攻率最高,這是本屆大運會甲組女排決賽在發球環節上體現出來的優勢。而發球類型單一、落點變化少及發球飛行時間較長等是發球環節上存在的主要不足。建議各隊在原有發球類型技術的基礎上加強跳發飄球、正面上手發飄球和大力跳發球技術的教學與訓練,對個別身體素質和技術基礎較好的隊員要進行因材施教,注重訓練和提高其跳發飄球、大力跳發球技術,縮短發球飛行時間,以提高在比賽中的發球效果。跳發飄球是當今高水平女排發球技術的主流,也是本屆大運會甲組女排比賽中最有效的發球技術。為此,各隊應在發揮特長和克服不足的前提下結合實際,加強對運動員跳發飄球技術的訓練,并在平時的訓練和比賽中多實踐、多總結,不斷改進和提高,以便在正式比賽中出色發揮。

參考文獻:

[1]董志超.當前世界排球發球發展趨勢的研究[D].長沙:湖南師范大學,2015.

[2]邢紅林,呂旭,孫立明.2006年世錦賽女排強隊的發球技術特征[J].體育學刊,2007(03):108-111.

[3]尹兆友.第9屆世界杯女子排球賽各隊發球技、戰術特征分析[J].中國體育科技,2004(06):52-55.

廣州大學體育學院