滿足2025嚴苛污染物和CO2排放標準要求的輕型商用車柴油混合動力

德T. KOERFER

交通運輸領域溫室氣體(GHG)減排壓力的日益增大對整個汽車行業提出了挑戰。由于新發布的歐洲車隊CO2排放目標要求在未來幾年內大幅減少CO2排放。基于2021年數據,歐盟要求到2025年CO2排放目標減少15%,到2030年減少31%。研究人員為此提出了大量建議,確保開發出成本低、排放少的車型,以滿足市場需求。柴油動力車,尤其是輕型柴油車已經成為近年來CO2減排的主要研究方向,其減排效果主要在于燃燒效率改善與機械損失減少。然而,僅通過改進發動機技術很可能無法進一步實現燃油耗降低和CO2減排。為滿足不斷嚴苛的減排要求,介紹了針對大型輕型商用車(LCV)用途的先進動力裝置結構的概念設計,以及在工作特性圖上功能性與相應成本降低措施之間的平衡情況;還介紹了初始功能性數據,尤其是與傳統動力裝置和串聯混合動力結構之間的比較情況;最后,對參數進行了排序,以確定實現該新型結構工業化需要進行的后續工作。

輕型商用車;混合動力;動力裝置;排放

0 前言

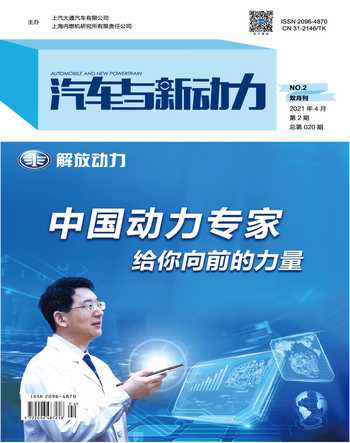

在全球范圍內,輕型商用車(LCV)的市場份額急劇增大,覆蓋了車輛總質量為2 500~5 500 kg的所有車型[1]。當今商用車市場幾乎都采用柴油推進動力。盡管當前的汽車市場存在一些阻礙,但是從全球角度預測,未來10年內,柴油動力裝置在輕型商用車領域的市場占有率將持續增長[2-3](圖1)。

對于車輛質量較大的車輛,尤其是重型貨物運輸和/或需要牽引車牽引的車輛,由于需要平衡總成本與客戶需求之間的關系,需要采用不同的動力裝置結構。為滿足未來溫室氣體(GHG)減排法規和多樣化實際工作負載循環的要求,新型動力裝置結構的開發已經被提上了議事日程。研究人員針對上述要求開發了1種極具前景和吸引力的結構設計方案,并將其命名為“Diesel Emotion”。該結構由高效柴油機和大功率電輔助裝置組成。該結構采用了定制技術參數的優化柴油機和功率強勁的電動機。在市區工況下,車輛通常以全電或電輔助的形式行駛。一旦車速和負載超過閾值,會觸發直連模式,直接執行駕駛員的指令要求。偏好這種結構的最重要因素是行駛里程長、起動性能卓越、耐久性良好、負載能力高、實際燃油耗低,以及綜合性能出色,因此極具吸引力[4]。

在這種背景下,對于嚴格要求CO2排放的市場,研究人員針對歐洲市場專門設計了1款柴油混合動力裝置,其具有卓越的性能、結構靈活的推進系統,且推進系統的實際燃油耗低,CO2排放少[5]。除了具有排氣管污染物接近零排放的特點外,該動力裝置保持了主要的車輛特點和特性,諸如重型貨物運輸、長距離行駛(上坡)及重型牽引車牽引,也可以用于市區貨運和客運的皮卡車、箱式貨車及大客車等在內的輕型商用車。同時,該動力裝置可用于市間或高速公路運輸。目前,動力裝置電氣化進入商用車領域的比例越來越高。本文詳細地研究了柴油混合動力推進系統的中期市場引入潛力[6]。該柴油混合動力推進系統是專為上述車輛設計的,且可實現接近零污染物排放及最低CO2排放。因此,分析矩陣研究基于的是全局柴油機平臺,以確保與其他市場需求的兼容性[7-8]。

研究人員分析并研究了串聯-混聯混合動力推進系統的技術特點,旨在提高電驅動的日常使用比例。當純電驅動模式不可行時,高速公路、牽引車牽引導致的高負載、長距離上坡,以及高貨運負載等工況可以通過柴油機直接機械驅動車輪,以獲得極高的工作效率。

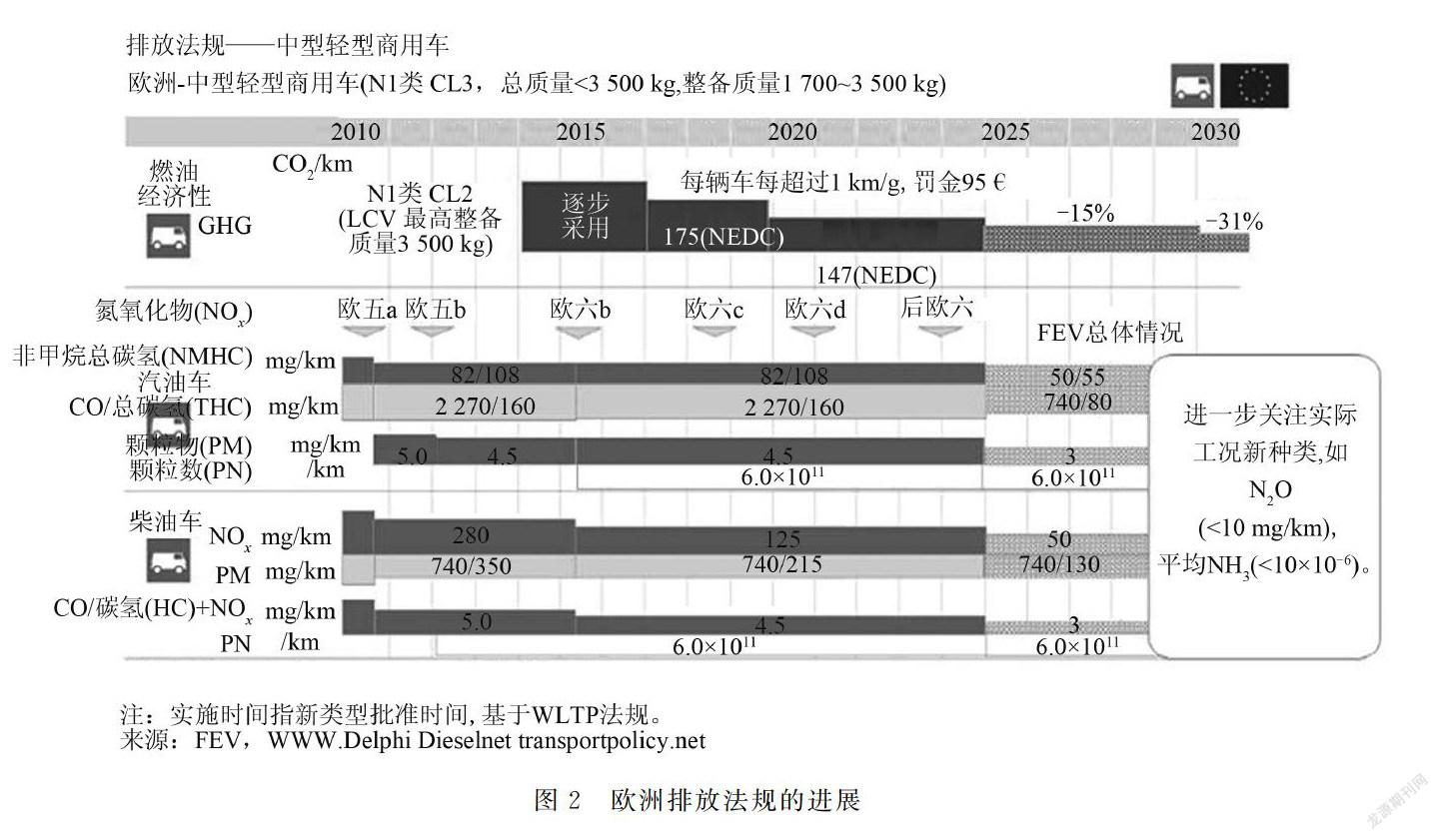

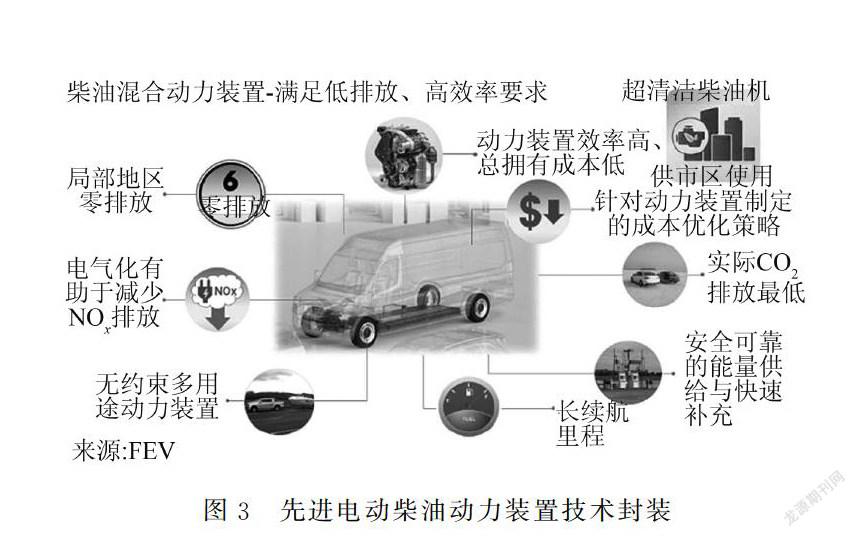

如圖2所示,為了減少交通運輸領域的碳排放,歐盟基于新歐洲行駛循環(NEDC)工況和全球統一輕型車試驗程序(WLTP)工況針對汽車行業制定了極為宏偉的CO2減排目標[9]。此外,針對污染物排放、噪聲-振動-平順性(NVH)的法規要求也日益嚴格,尤其側重于市區范圍內。如圖3所示,為了滿足這些標準要求,相關企業需要大量增加動力裝置技術封裝。

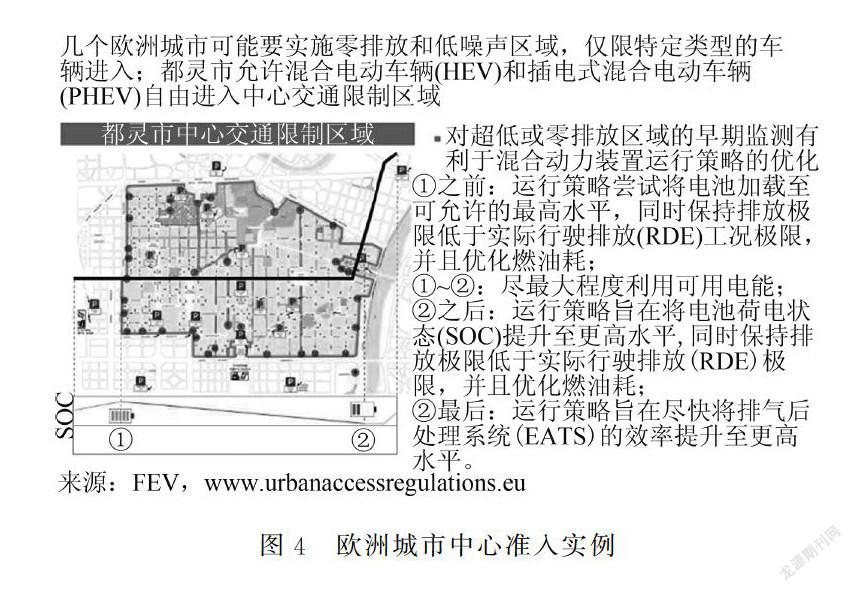

極具挑戰性的歐盟排放法規、超出車隊CO2法規目標值將面臨高額罰單的威脅,以及無法獲得城市中心準入許可的風險等都促使研究者要考慮先前認為不適用于這類對成本極為敏感的車輛的那些先進技術。 圖4示出了市內區域的定義實例。意大利的都靈市歸類為超低/零排放區域,在該區域內,內燃機汽車是不允許通行的。對這些特殊區域類型的深入分析可為已安裝的電動推進系統提供必要技術規格和能力方面的有價值信息。為了實現精確調節附加成本與牽引系統功能需求(包含諸如環境條件惡化或高度負載,以及牽引車牽引工況等所有變化因素)之間的折中關系,研究人員在混合動力推進系統的設計中全面考慮了這些研究結果。

該研究進行的相應分析完全基于實際物理組件,并且采用了先進的仿真模型計算,包含典型輕型商用車領域的運行策略優化精確評價,以及針對不同應用實例的CO2和污染物減排潛力評價。

1 概念定義與技術規格

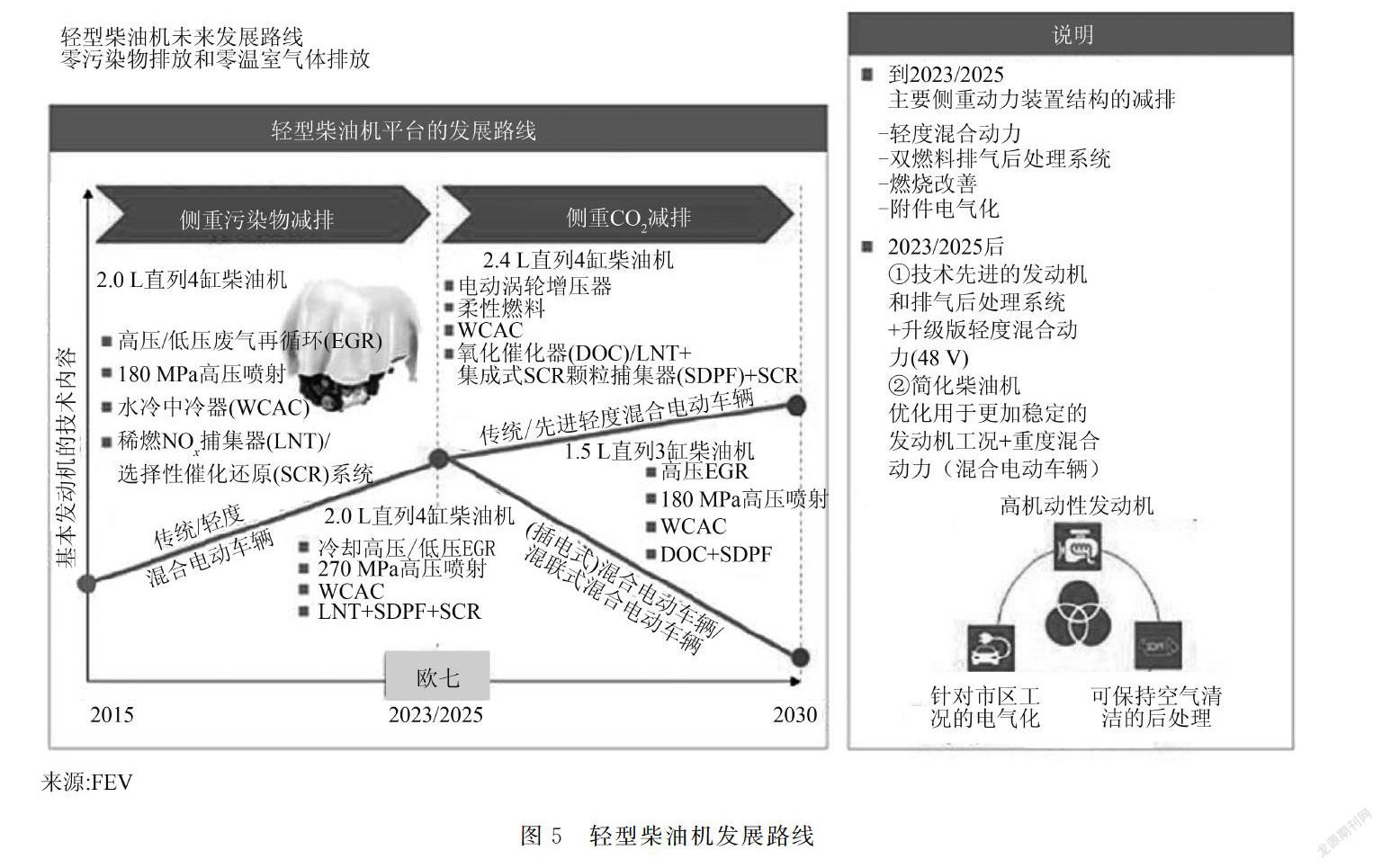

針對社會高需求和高預期制訂的法規制度,研究人員旨在通過綜合采用諸如整體系統效率改善及更高程度的電氣化等不同措施,實現溫室氣體的大幅減排。所有措施都有助于實現不采用化石燃料的整體目標。根據當前對法規要求與主要市場需求之間綜合關系的理解與解讀,典型輕型柴油機的發展將包含2個方面的主要技術路線。

一方面,通過采用更加精煉的技術進一步加速改進傳統內燃機,即采用基于成本高效的48 V系統輕度電輔助;另一方面,為實現成本優化,一些未來應用傾向于采用動力性更強的電驅動系統,同時大量減少內燃機集成技術封裝的使用,具體實例如圖5所示。根據全球的生產數量,考慮到相同的基本發動機結構及關鍵零部件和子系統的高度模塊化,這2個方面的技術路線應當同步進行。

上述輕型商用車通常用于運載貨物,在某些情況下也可用于運載乘客。在歐洲,輕型商用車允許的車輛總質量為3 500 kg(N1類)。輕型商用車市場被劃分為4個類型:小型、中型、大型箱式貨車,以及皮卡車。近期,針對乘用車和輕型商用車發布的新歐洲CO2車隊目標要求是在未來10年內大幅減少CO2排放(相對輕型商用車的2021年目標值,到2025年減少15%,到2030年減少31%)。除了這些極為嚴苛的CO2排放目標值,進一步降低污染物排放極限也將是后歐六排放標準工作的一部分內容。

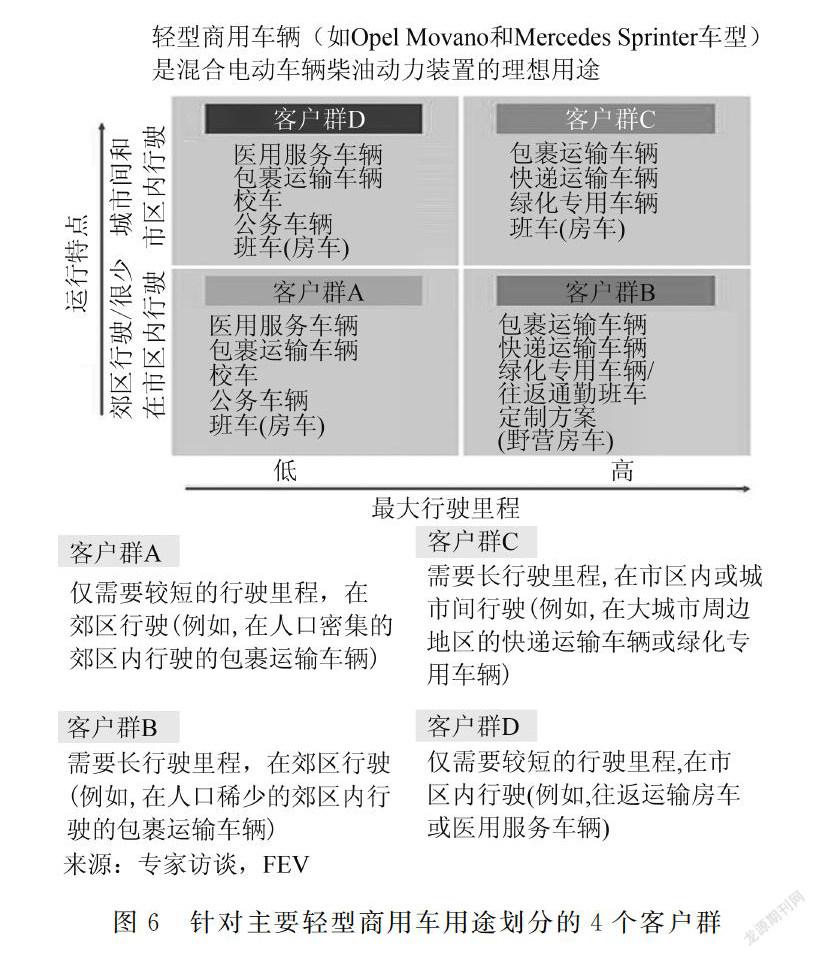

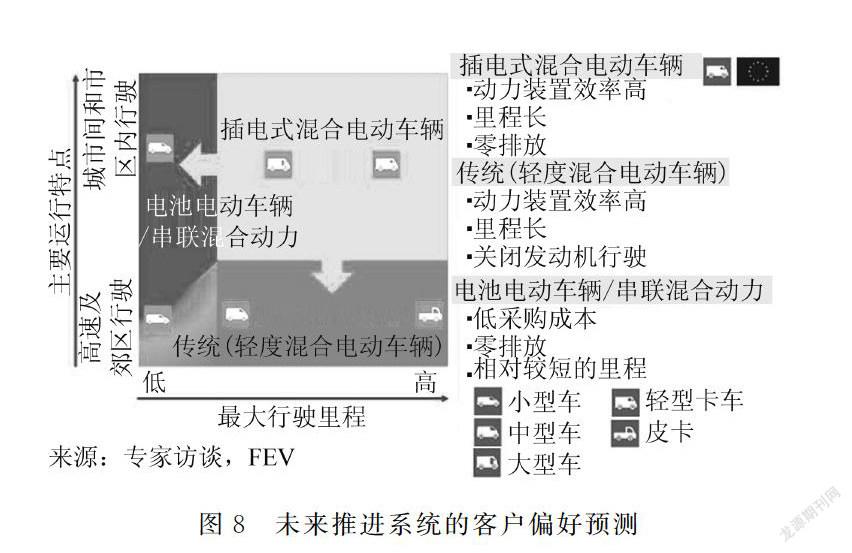

在該背景下,相關專家根據輕型商用車的主要工作特點和最大行駛里程劃分出4個主要客戶群,如圖6所示。除了原始設備制造商(OEM)的車輛布置,以及客戶端使用環境和駕駛習慣等可能的偏好要求外,制造商還必須滿足上述提及的嚴苛溫室氣體排放法規的要求。當前車隊的官方數據顯示,歐盟28國的CO2排放為158 g/km(2018年數據),德國的CO2排放為152 g/km(2018年數據)。對于平均整車質量為1 766 kg的車輛,相較于在NEDC工況下CO2排放147 g/km的2020目標值,差距相對較小。與傳統NEDC工況相比,如果過渡到新實施的WLTP工況,CO2排放數值將增大20%~25%。即將生效的2021 WLTP排放目標值將作為確定2025年和2030年CO2排放目標值的基礎。2025年,CO2排放減少15%;2030年,CO2排放減少31%。在將來,柴油機仍會在成本高效區為實現輕型商用車和箱式貨車的目標減排要求作出必要貢獻。

除了要滿足來自于法定利益相關者和政策制訂者的基本需求外,輕型商用車的發展還要兼顧客戶端高度細分和差異化的市場組成。圖6提供了針對較大型輕型商用車用途的主要應用實例的簡化分類情況。客戶群A對行駛里程的需求很低,主要在郊區行駛,屬于小客戶群。該類車型包括在郊區行駛的綠化專用車輛和往返通勤班車。客戶群B需要長行駛里程,主要在郊區和高速上行駛。針對該客戶群的經典車型定義實例如下:快遞運輸車輛、在人口稀少的郊區行駛的包裹運輸車輛,以及諸如野營房車等。客戶群C需要長行駛里程,在城市內或城市間行駛。該運行范圍主要適用于較大城市周邊的綠化專用車輛、往返通勤班車或乘客運輸車輛。客戶群D僅需要較短的行駛里程,主要在市區行駛。具有代表性的這類車型包括醫用服務或運輸服務車輛,以及市政車輛等。

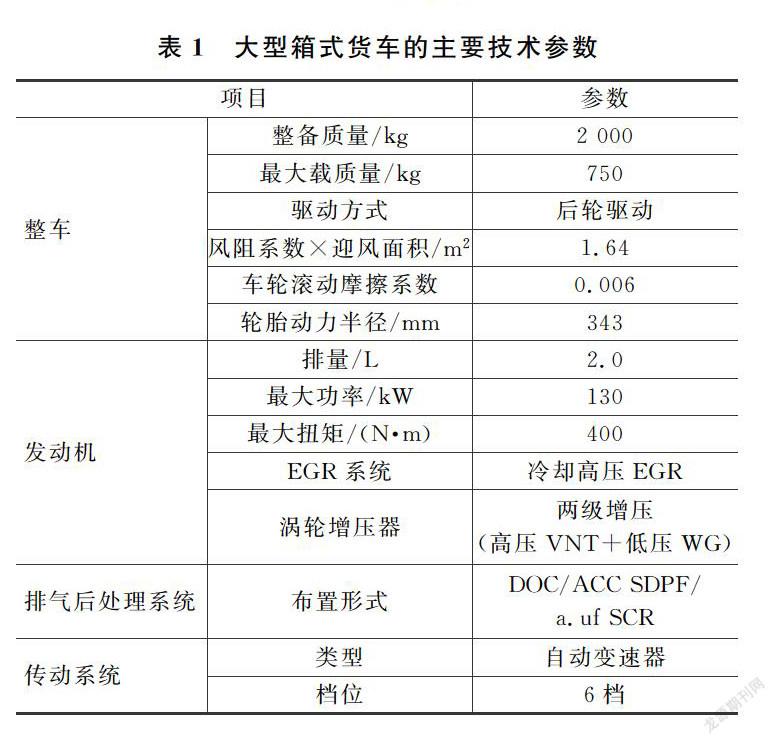

基于這些分類,研究人員確定了目標車輛定義,并采用1款經典的大型箱式貨車。該車型繼承了2017年款車型的技術規格,其特點是采用約3.6 m的中等軸距及低頂底盤作為基準車輛(圖7)。通常,這些車輛類型適用于多種設計或結構(前輪驅動、后輪驅動和四輪驅動)。為了有助于附加混合動力系統組件的安裝,研究人員選擇了采用后輪驅動的結構作為起點。該車輛結構內采用的基準發動機是1款標準的2.0 L直列4缸發動機,最高功率約130 kW,最大扭矩超過400 N·m。該發動機采用了先進的可變噴嘴渦輪(VNT)+廢氣渦輪(WG)二級渦輪增壓系統、冷卻高壓EGR和緊耦合集成式選擇性催化還原及顆粒過濾器(ACC SDPF),以及后置地板下選擇性催化還原(a.uf SCR)系統。研究人員根據重型車標準進行了驗證,該車型滿足歐六排放標準要求。表1為該車型的主要技術參數。

如圖8所示,初始分析結果預定義了上述市場領域最可能出現的電氣化趨勢,強化了對高度靈活和模塊化動力裝置結構的要求,從而有效覆蓋未來市場需求。

為了研究這種部分電氣化的柴油動力裝置的優勢和挑戰,研究人員啟動了1項先進工程項目。該研究項目初始階段的主要目標如下:(1)基于目前先進的柴油機結構,為電動柴油動力裝置的模塊化技術平臺確定技術配置;(2)針對輕型商用車領域具有代表性的不同客戶群特點及運行范圍,確定優化柴油混合動力推進系統。

柴油混合動力裝置優化運行策略具體包括:(1)優化起動性能;(2)改善DPF再生;(3)確定CO2和污染物排放之間的折中關系;(4)定義成本-功能性優化的發動機和排氣后處理系統。

在先進工程項目的第一階段,研究人員分析了幾種混合動力裝置,確定2種主要結構作進一步的詳細評價。1種是P2并聯式混合動力結構,另1種是“串聯-混聯”的混合動力結構。研究人員選擇P2結構是因為其針對不同混合動力運行模式具有很高的靈活性,并且能夠兼容具有極高共享度的批量生產零部件;而選擇“串聯-混聯”結構是為了更精準地滿足歐洲一些主要客戶的動力需求,如滿載長距離行駛、牽引車牽引,以及長距離爬坡行駛等。

定義這種未來柴油混合動力裝置的推進系統需要采用系統性的同步優化方法,不僅要考慮與燃油經濟性和CO2排放有關的法規驗證循環,而且還要考慮很多其他與車輛特點和特性有關的方面,如車輛起動性能、牽引力、擁有成本、滿足嚴苛歐七排放標準和相關尿素(AdBlueGA16B)消耗要求的實際尾氣排放特性。

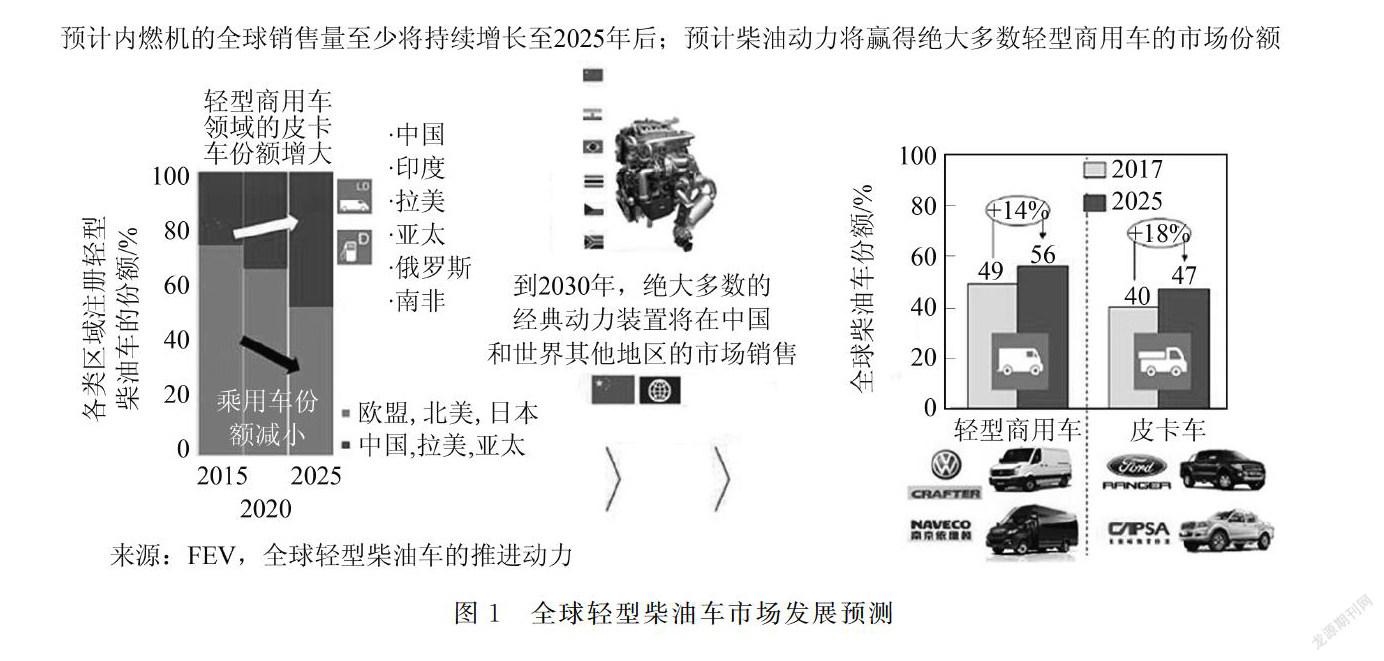

由于多個子系統的相關功能參數數量較大且相互作用,研究人員因此采用統計優化方法,取代每次僅檢測1個參數的傳統耗時評價方法。先進推進系統優化算法基于的是針對每個動力裝置組件具有預測能力的模型。研究人員針對該模型進行了進一步開發,可對所有可能行駛模式下的先進輕型柴油機進行仿真。針對硬件選擇及混合動力運行策略,研究人員采用了擴展試驗設計(DoE)方法,通過探索幾項不同并聯混合動力結構潛力的研究驗證工具鏈的能力。本研究采用的優化方法基于的是上述先期的研究工作,并且遵循如圖9所示的優化過程。

2 結果與評價

2.1 實現方案設計

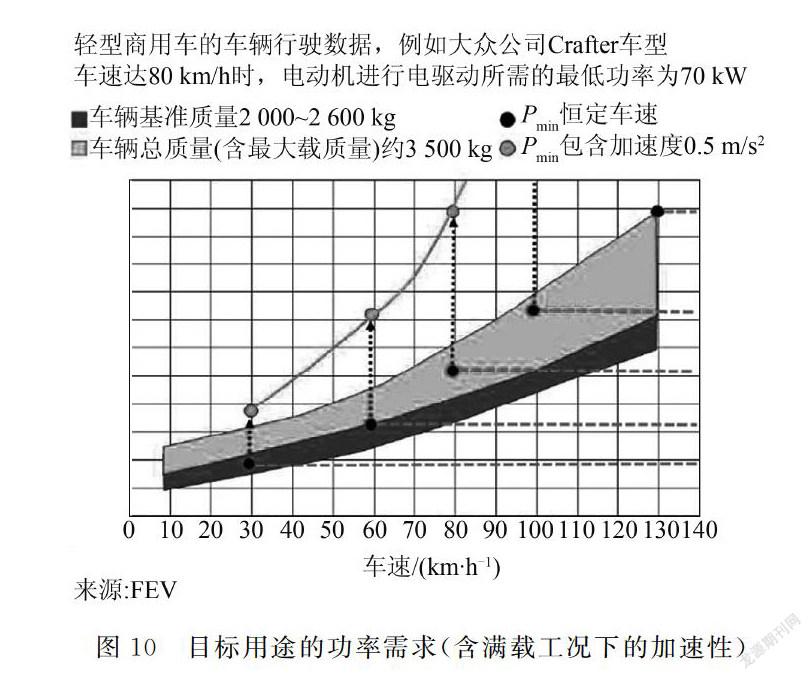

針對動力裝置結構的1個關鍵要求是其以純電牽引模式進出市區中心的能力,其中涵蓋了最大負荷工況。為了確定所需功率的各自能量需求,圖10列出了所須考慮的目標用途的功率需求。盡管忽略了牽引車的純市區工況牽引力,但在市區內快速路等超低排放區域平穩行駛電動機所需的功率最高可達70 kW。

基于上述車輛技術參數及與市區內特定超低排放區域一致的功能特性,研究人員最終確定選擇了2種主要的適當混合動力結構。這也在一定程度上反映了先前劃分的柴油機發展階段,即在該10年周期的第2個5年間,柴油機的發展已經超越了預期目標。

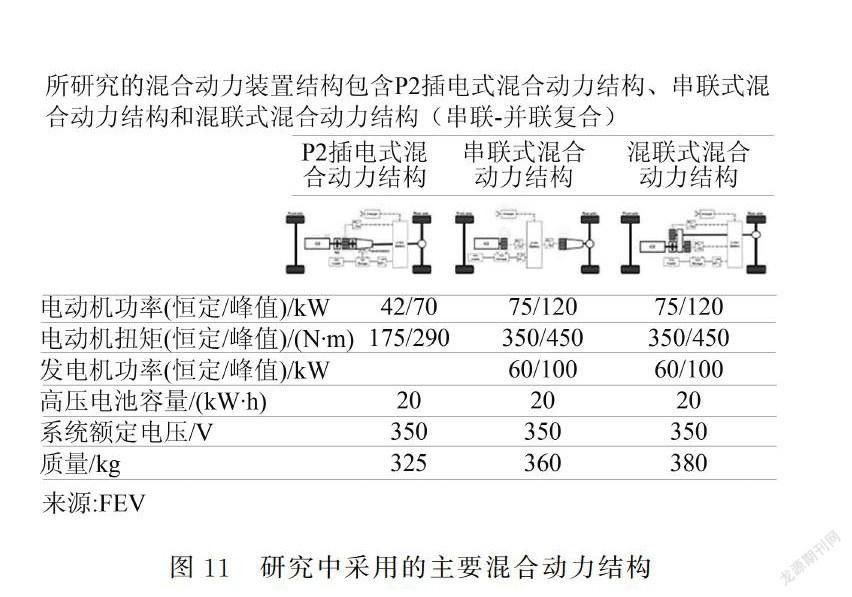

第1種適當結構是P2插電式混合動力結構。這是1種具有代表性的推進系統,仍舊采用技術高度成熟的柴油機作為主推進裝置,采用針對特定工況需求的動力強勁的電動機作為輔助推進裝置,特定工況需求覆蓋特定市區內僅限純電行駛的必要因素。圖11列出了研究中所選的2種主要結構,以及2種結構與經典串聯混合動力結構的比較情況。研究人員傾向采用P2混合動力裝置,采用功率為42/70(恒定/峰值)kW的電動機,并且在變速箱前布置2個離合器,用于解耦電動機和內燃機。在市區熱點工況下,采用這種技術規格以純電模式行駛能夠精確獲得上述目標制定的車輛動力性。

另1種混合動力系統是電力更強的電氣系統,能夠產生75/120(恒定/峰值)kW的功率,作為整車的推進動力,可實現純電行駛。為了消除對行駛性能任何形式的限制,“串聯-混聯”混合動力結構中還包含了1臺結構簡單的1檔變速箱。該變速箱可實現與發動機和驅動輪的高效直接機械耦合,從而在特定工況下可通過柴油機直接驅動車輛。

在初始階段,研究人員全面確定了推進系統的主要功能參數、主推進系統參數,以及高級運行策略,并將其簡化成幾個相關的標量參數。例如,電池與電動機類型和特性、發電機能力與基本特點,以及所有排氣后處理系統組件。這樣就可以聯合優化組件的特性和運行策略,從而具備全面探索多種動力裝置結構的潛力。針對特定實例定義,研究人員充分考慮了包含各種精細度的1組預設柴油機特性。

基于先前識別和生成的主要參數集合,研究人員生成了1個綜合DoE矩陣,并且針對每1種有利的結構設計進行了仿真研究。獲得的結果可用于創建1個綜合統計高斯過程(GP)模型,然后利用該模型識別有益于技術規格和整體動力裝置設計參數和在給定限制下最有益的運行策略。最后,研究人員將優化過程結果與仿真結果進行了對比(階段1),并針對所選的特性行駛循環對優化過程結果進行了驗證(階段2)。

研究人員采用了基于FEV公司內部平均值模型的仿真鏈作為當前分析研究的基礎。針對全縱向車輛工況仿真,基于SimulinkGA16B仿真試驗與應用環境,確保了同時實現對電力牽引和排氣后處理系統等在內的柴油動力裝置關鍵子系統的高度關注。先進的綜合工具鏈主要包含可擴展的物理平均值發動機模型、基于詳細特性圖的模型或動力學后處理模型,以及包含相關動力裝置控制單元簡化模型的傳動和混合動力組件模型。該精確模型具有高度可變性和模塊化程度。因此,矩陣DoE測試計劃中研究的不同結構、循環和策略都極易設置和仿真。經過優化后,FEV公司平均值模型仿真平臺可重復使用,用于實施所選的其他驗證循環,以及通過附加循環計算推進系統的性能。

針對面向未來的柴油混合動力推進系統結構,旨在實現工況有效利用最大化的優化策略對充分發揮該新型結構復雜但動力強勁的動力裝置系統的所有優勢至關重要。專用的混合動力運行策略決定了駕駛員扭矩需求在所安裝柴油機與電驅動單元之間的優化分布。運行策略不僅影響燃油耗,而且還影響發動機排放和排氣溫度,進而影響整體排氣后處理系統的轉化效率。研究人員提出的優化方法需要通過標量參數精準復制該運行策略,同時也對包含所有相關行駛模式的簡化能量管理進行了仿真。

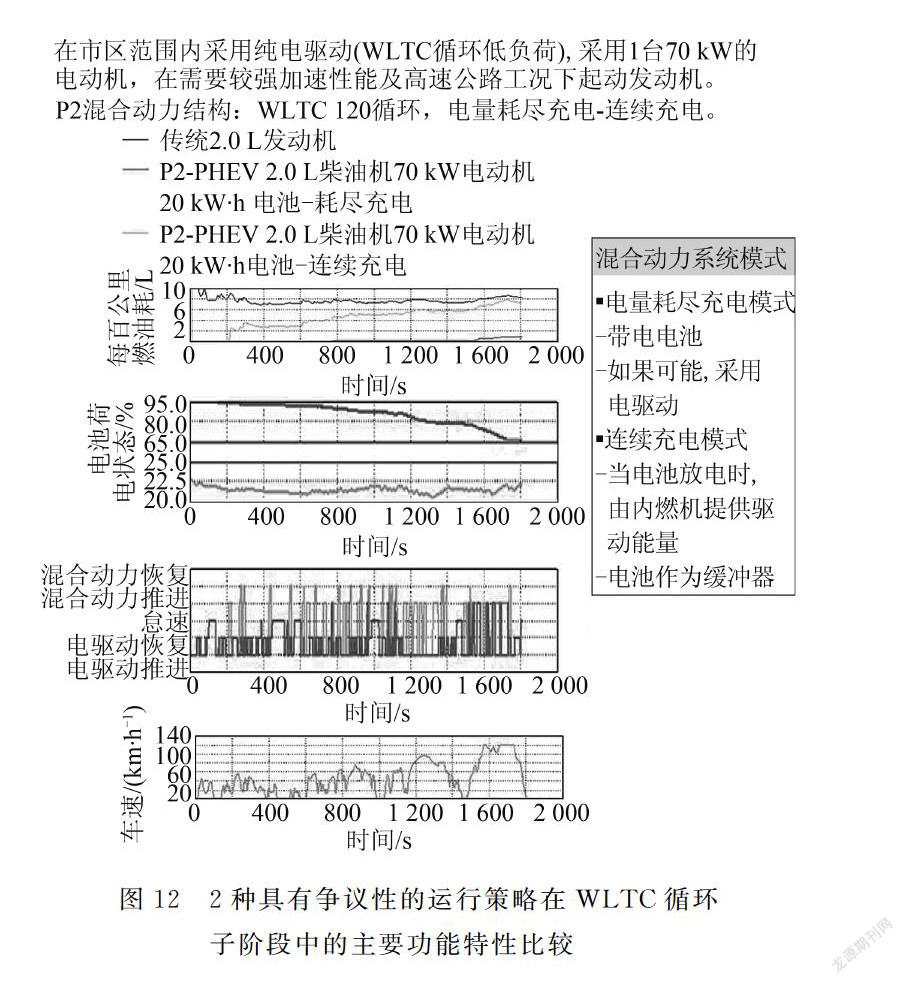

作為矩陣研究的結果,圖12列出了“P2-PHEV”混合動力結構的2種具有代表性的運行模式。1種模式是在標準WLTC 120基準循環工況中的典型工作特性;另1種模式是連續充電模式,始終保持電池電量在20.0%~22.5%范圍內。

在WLTC 120循環工況中,該策略的運行模式是在WLTC循環的中低負荷范圍內采用電驅動,在循環的高負荷和超高負荷范圍采用并聯混合動力驅動。該策略研究表明,在市區內局部實現零排放是可能的。

在達到特定預設閾值后,如達到設定車速、電池電量或其他標準時,內燃機開始起動以完成推進需求。隨著行駛距離(循環長度)、車速和發動機負荷的不斷提高,柴油機的觸發頻率更高,從而滿足車輛行駛過程中駕駛員的動力需求。

2.2 行駛循環分析

鑒于即將到來的嚴苛排放法規要求,當前研究的主要目標是確定具有最佳燃油效率的電動柴油動力裝置,同時確保基本滿足截至目前尚未確定的后歐六排放標準要求,保持或改進主要的客戶特性。客戶特性除了像駕駛性能和舒適性等基本需求外,還包括總負荷能力、長距離行駛、牽引車牽引等需求。

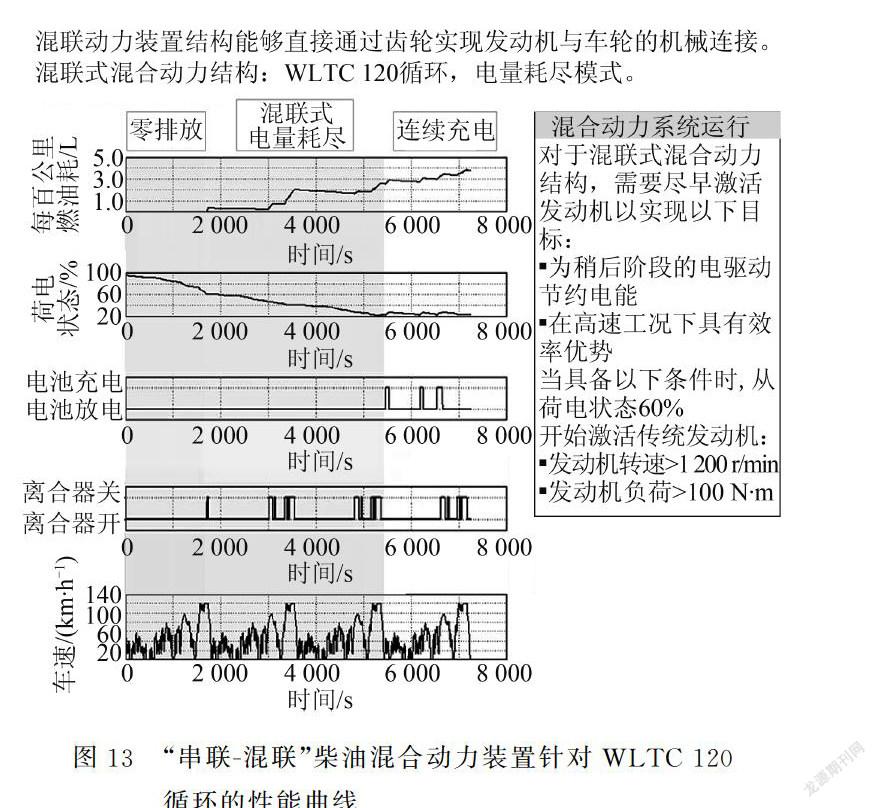

該新型“串聯-混聯”混合動力推進系統結構針對4次WLTC 120行駛循環的運行性能如圖13所示。考慮到市區中心零排放區域的邊界,根據制定的控制邏輯,內燃機僅在循環的高負荷和超高負荷范圍內起動。在試驗提供的實例中,在WLTC循環工況內不對電池進行再充電,在第3個WLTC循環工況結束時,初始存儲的電能完全耗盡。結果表明,該循環的燃油耗極低,燃油耗低于百公里4.0 L。然而,更客觀的情況是實際運行策略會表現得各不相同。所以,當電池組的荷電狀態低于60%時,就應開始為電池充電,同時確保正常輸出諸如最低轉速和最小負荷等其他發動機參數。

僅限于針對上述法規程序的技術評價,該方案可獲得極具吸引力和前景的結果。由于該標準驗證循環無法描述和涵蓋輕型商用車的總體負荷循環曲線,為了更全面了解整體功能特性,研究人員對工作型線和駕駛順序進行了深入研究。

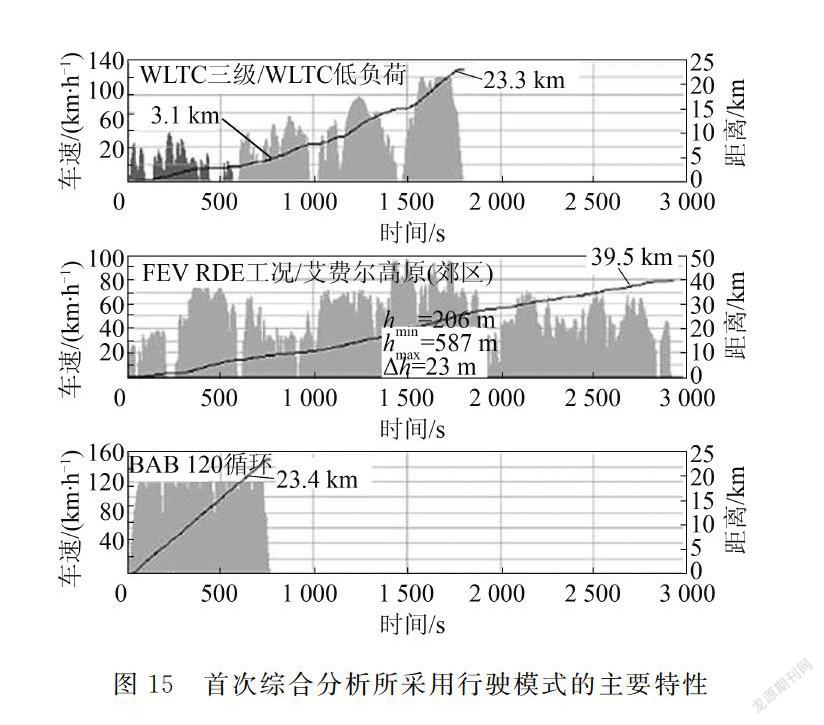

為了研究先前列出的4種不同的主要應用實例(分別由市區、郊區和高速等模式組成),研究人員決定更深入了解以下幾個方面:(1)僅WLTC 120循環的低速(市區)范圍;(2)郊區RDE工況區域;(3)德國汽車協會(ADAC)高速循環(BAB 120)。 圖14總結了起動矩陣研究的基本方法并突出顯示了主要輸入特性。

為了更好地了解電動柴油動力裝置結構的不同需求與挑戰,研究人員列出了所選行駛模式的主要特性(圖15)。一方面,所選的行駛模式包含清晰的法規需求,涵蓋官方WLTC循環及具有代表性的且具有一定挑戰性的RDE工況循環;另一方面,研究人員研究了對滿載輕型商用車具有挑戰性的其他典型工作模式,如決定市區內輕載模式的WLTC低負荷工況或針對動態高車速高速路模式的BAB工況。

顯然,對于2種柴油混合動力結構的運行策略,P2結構中的基本柴油機可能更需要保持相當高水平的技術定義,因為發動機仍作為主要推進單元,在一定程度上需要電輔助設備提供強電輔助;而“串聯-混聯”混合動力結構基于成本目標考慮具有高度簡化基本柴油機的潛力,因為僅有2~4個負荷點需要考慮,避免了冷起動、怠速、預熱和高瞬態機動性等工況,而且還包含針對擴展標定功率工況的特定邊界。

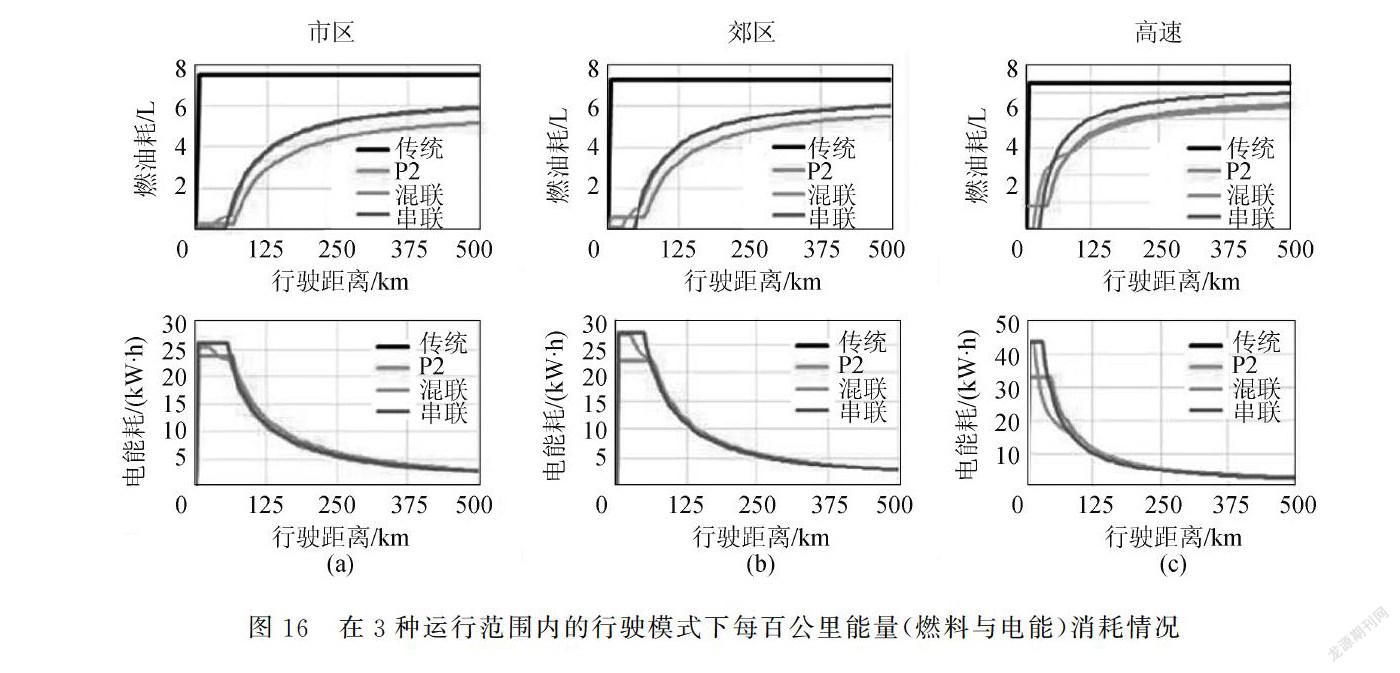

4種不同柴油動力裝置結構的總能量消耗情況如圖16和圖17所示。除了原始結構中的傳統柴油動力裝置外,研究人員對比了所選擇的2種柴油混合動力結構的總能量消耗情況。此外,研究人員還詳細比較了經典串聯混合動力結構與“串聯-混聯”結構的總能量消耗情況。

對于有限的循環工況長度,如WLTC工況,所有的電動柴油動力裝置都從存儲的電能中自動獲益,使其能夠滿足任何企業平均燃料經濟性(CAFE)法規要求。隨著行駛里程的增長,由于不同客戶群的偏好不同(如文章開頭所述),各種結構之間的運行特性并不相同。由于在推進系統中需要經歷多個能量轉化階段,所以傳統串聯混合動力裝置設計需要承受所有更長的行駛距離。P2結構中的1個明顯優點是在所有3個循環范圍內都具有卓越的總燃油耗性能。但是,如果運行模式主要采用高負荷工況,“串聯-混聯”結構會更具優勢。由于其可實現與車輪的直接機械連接,因此可獲得更佳的實際燃油經濟性。這與客戶群B的需求高度相關。如果采用牽引車牽引或是更長的爬坡行駛工況,相關度則會更高。

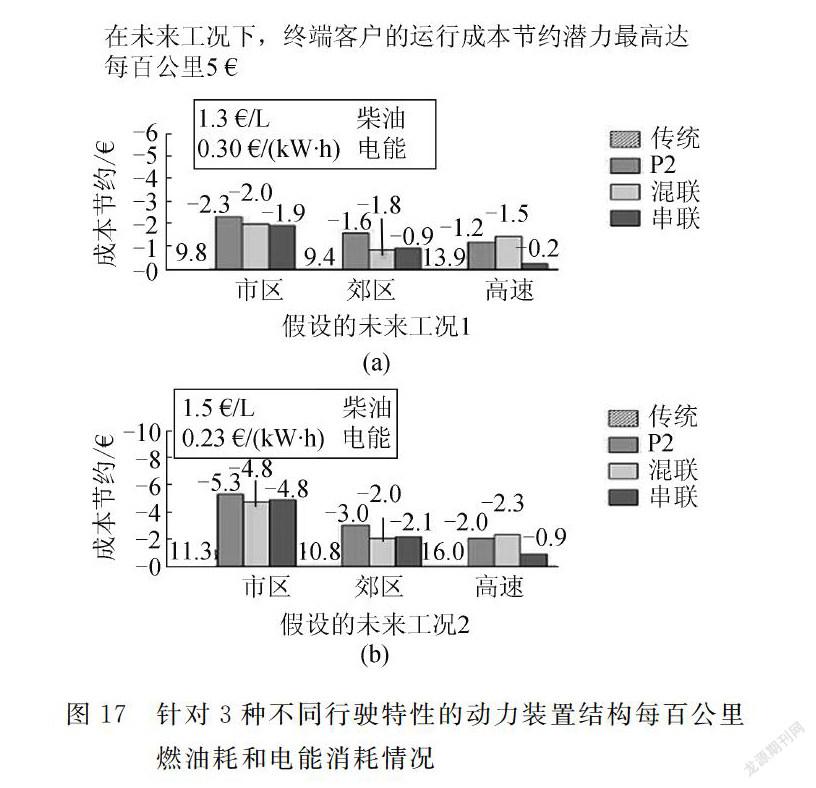

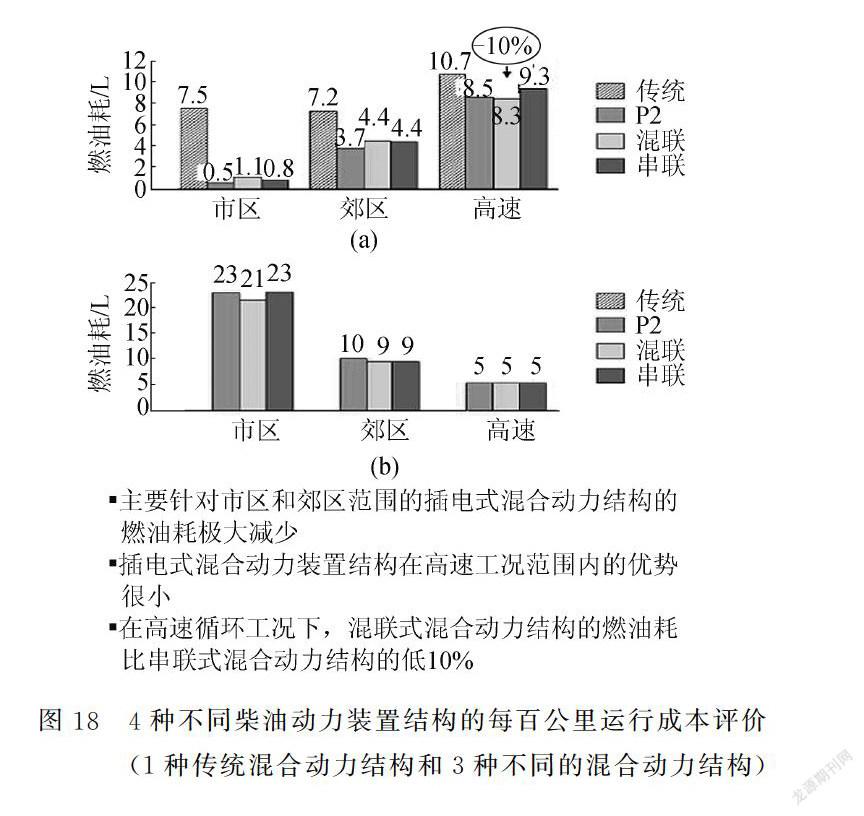

2.3 總擁有成本評價與評估

在具備了這些關鍵輸入信息后,研究人員進行了首次商用效率計算。為了生成首次評估及確定成本函數的敏感度,計算側重所選車輛結構的運行成本。研究人員針對上述2種混合動力結構進行了研究。該矩陣研究中涵蓋的所有4種柴油動力裝置變形結構的運行成本首次比較情況如圖18所示,圖中還包含了燃料與電能因不同價格水平而產生的影響。

盡管如此,基于先前的應用與主要使用實例,要想進行全面評價和綜合評價,必須考慮多種應用場景。研究人員假設了1種稍作改變的行駛模式,如25%市區、10%郊區和65%高速的行駛模式。對于初始設置的價格,不同結構的成本節約數值基本相同,百公里行駛成本約為155,而對于另1種設置價格,則百公里行駛成本約為290。在平均混合行駛模式中(即每種模式占三分之一),P2混合動力結構的最終成本節約百公里值約為170。在初始價格邊界下,“串聯-混聯”結構的成本百公里節約值約為140。在另1種價格條件下(柴油150/L,電能0.23/(kW·h)),P2結構的價格由百公里300變化至百公里340。

P2混合動力結構與“串聯-混聯”混合動力結構分別在市區與高速模式下獲得的成本節約值基本相當,但是各自的等級不同。在市區模式下,成本節約值為百公里215,針對第2種價格設置節約值為百公里505(燃料價格較高,電能價格較低);在高速模式下,成本節約值為百公里135。針對第2種價格設置節約值為百公里215。

3 結論

鑒于未來嚴格的排放法規要求,研究人員提出了1種電動柴油動力裝置結構。該結構適用于輕型商用車領域絕大多數客戶的潛在需求,一方面能夠改善市區空氣質量,另一方面能夠滿足客戶群的主要需求。FEV公司通過先進工程項目研究了這種動力裝置結構的潛力。先進工程項目涵蓋多種車輛推進系統結構研究,為指導進一步研究,研究人員還對各種結構的優缺點進行了識別和確定。本文介紹了不同動力裝置結構的主要概念設計、系統參數、零部件結構、運行策略,以及良好的首次仿真結果。在可供選擇的車輛范圍內,研究人員選用了大型運輸箱式貨車車型,根據參數和應用的側重點,為該車型提供了P2和“串聯-混聯”2種柴油混合動力裝置。這2種混合動力裝置采用了僅有微小差別的配置基本相同的基本柴油機結構。通過進一步分析,研究人員在試驗結果中發現了這2種結構的主要差別,即由于柴油機仍被用作主要推進單元,并且原則上需要覆蓋所有工況范圍,包括冷起動、輕負荷工況、高動力性和全負荷工況,所以P2結構很可能是強制保持了具有高技術水平的基本柴油機。當然,如果要求基本發動機進行高度模塊化,且考慮到傳統發動機在全球的廣泛使用,而最終僅生產較少量的電動動力裝置,該方法是具有優勢的。“串聯-混聯”柴油混合動力裝置可將發動機工況限制在2~4個關鍵運行模式內,能夠降低包括排氣后處理在內的發動機系統復雜度,以及進一步提高基本發動機的效率,從而向專業化的柴油混合動力發動機方向發展。采用這種方法,可在一定程度上抵消電氣化設備帶來的高附加成本。基于這種策略,研究人員開發了另1款基本發動機。該發動機僅用于電動變形機用途,且僅在較大生產量時具備價值。

[1]Council of the EU. Stricter CO2 emission standards for cars and vans signed off by the council[OL].https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/15/stricter-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-signedoff-by-the-council/.

[2]European Environment Agency. Average CO2 emissions from newly registered motor vehicles[OL].https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/average-co2-emissionsfrom-motor-vehicles/assessment-1#:~:text=The%20average%20carbon%20dioxide%20(CO,of%20CO%202%20per%20kilometre.

[3]European Environment Agency. Monitoring CO2 emissions from passenger cars and vans in 2018[R]. EEA Report,2020,2.

[4]SCHAUB J, EHRLY M, VOGT K, et al. Tailored electrification of diesel PHEV powertrains for post 2020 LCV applications[C]. 5th International Conference Diesel Powertrains 3.0,2019.

[5]SCHAUB J, VOGT K, KOTER M, et al. Diesel hybrid powertrains-enabling lowest emissions, minimum CO2 and fun-to-drive[C]. 5th International Engine Congress, 2018.

[6]SCHAUB J, PIEPER M, KLOPSTEIN M, et al. Electrified efficiency – diesel hybrid powertrain concepts for light commercial vehicles[C]. 7th International Engine Congress, 2020.

[7]SEIBEL J, PISCHINGER S. Abschlussbericht zum vorhaben untersuchung zur optimierten auslegung von ottomotoren in hybrid-antriebsstrangen[C]. FVV Frühjahrstagung 2007,Informationstagung Motoren, 2007.

[8]BALAZS A. Optimierte auslegung von ottomotorischen hybridantriebsstrangen unter realen fahrbedingungen[D]. Ph.D. Thesis, Faculty of Mechanical Engineering, Institute for Combustion Engines, RWTH Aachen University, 2015.

[9]BLANCO-RODRQUEZ D, VAGNONI G, AKTAS S, et al. Modellbasiertes werkzeug für die emissionskalibrierung moderner diesel-antriebsstrange[J]. MTZ (10), 2016.