數字普惠金融與城鄉收入差距影響關系

吳詩雨 劉婉琳 彭澤昕

摘要:傳統的普惠金融服務的缺陷在數字普惠金融的普及下得以完善,在這種背景下,本文重點研究數字普惠金融作為普惠金融和互聯網融合的新形式,對城鄉收入差距的影響效果,同時選用了2011-2018年全國各省份數據,選取相關控制變量,構建固定效應的平衡面板回歸模型,分析數字普惠金融關于城鄉收入差距的總體影響,詳細探究實證結果并提出相關的建議。

關鍵詞:普惠金融;城鄉收入差距;金融排斥

習近平總書記在十九大報告中指出“從現在到2020年是全面建成小康社會的決勝時期”。我國要全面建設小康社會,首先必須解決日益突出的城鄉收入差距問題,才能使社會穩定發展,更快達到社會全面小康的要求。

金融業作為我國現代經濟發展的核心,是我國經濟持續發展和城鄉經濟平衡的重要內生動力。近年來,普惠金融的快速發展,可以有效緩解我國城鄉收入差距,從而實現資源合理配置和有效扶貧的目標。如今,隨著大數據互聯網時代的不斷發展和科技的飛速進步,普惠金融已經發展成為以數字技術為驅動力、普惠金融為發展基礎的數字化普惠金融。

綜上所述,我們提出疑問:決勝全面建成小康社會背景下數字普惠金融是否緩解了城鄉收入差距?同時,通過一系列檢驗方法以此對問題進行研究并得到結論。

一、文獻綜述

(一)普惠金融的普及能夠緩解排除效應,減少金融排斥

田杰和陶建平(2011)在衡量普惠金融發展水平時利用金融排除指數,得出金融排除程度越大,城鄉收入差距越大,兩者正相關[1];黃瑩(2013)基于普惠金融的福利效應,發現金融服務水平越高,經濟的福利效應越好。因此,金融服務應盡可能實現廣覆蓋,加強建設落后地區基礎設施。謝升鋒(2014)認為就東部區域而言,高收入者的福利水平受到普惠金融的影響而提升,與低收入者相比,高收入在由于其自身條例良好,相對信貸風險較低,而更容易獲得金融資源的青睞,而低收入者很難獲得支持。

(二)數據分析得出普惠金融對于城鄉收入差距的影響

徐敏、張小林(2014)認為普惠金融發展在一定程度上能夠正向影響居民收入差距縮小,但影響效果的顯著性并不明顯[2]。李建偉等(2015)對2004-2013 年普惠金融數據進行剖析,測算中國普惠金融發展指數,通過時間序列回歸分析的方法,探討普惠金融與城鄉收入差距之間的長期關系,得出普惠金融的發展有助于縮小城鄉收入差距[3]。

二、我國數字普惠金融對城鄉收入差距影響效應的實證檢驗

(一)變量選取

1.被解釋變量

泰爾指數考慮人口變動因素,既能衡量城鄉收入差距,又能表現出貧富居民收入之間的差異。因此,本文選用泰爾指數作為被解釋變量,該數字越大,表示城鄉收入差距越大。

2.解釋變量

北京大學數字金融研究中心在2019年4月公布了《北京大學數字普惠金融指數(2011-2018年)》,該數據從覆蓋廣度(IFIC)、使用深度(IFID)和數字化程度(IFIS)三個一級維度,測算出數字普惠金融指數(DIFI)。本文選取2011-2018年的數字普惠金融數據作為解釋變量,由于指數相對于其他變量數值較大,故將所有指數除以100作為原始數據。

3.控制變量

包括城鎮化率、產業結構、對外開放程度、財政支出比率、人均國民生產總值

(二)描述性統計

如表1所示。

(三)單位根檢驗

本文綜合采用各種方法來判斷面板數據是否平穩,發現原始數據均不能完全通過檢驗。對數據進行差分處理,表現出較強的平穩性。

(四)數字普惠金融對城鄉收入差距的總體效應檢驗

在這個模型中,數字普惠金融總指標在1%的顯著性上顯著,且系數為負,這說明我國數字普惠金融確實可以在一定程度上縮小城鄉收入差距。分析控制變量回歸的結果來看,對外開放程度指標OPEN在這個模型通過了顯著性檢驗,說明擴大對外開放可能會對城市居民的收入起到更大的促進作用。綜上所述,我國數字普惠金融的發展確實可以對城鄉收入差距起到收斂效應,符合本文的最初假設。

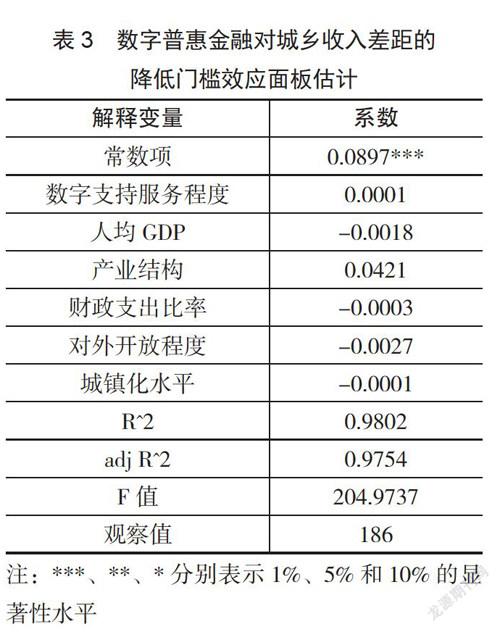

(五)數字普惠金融對城鄉收入差距的降低門檻效應

1.作用機制

金融機構向客戶提供金融服務時存在的門檻現象可以概括為以下幾點:第一,金融機構要向客戶收取一定的金融服務成本,低收入人群無法支付高額的手續費,達不到享受金融服務的門檻;第二,金融機構為保障自身的利益,在向客戶提供貸款等服務時,要求客戶有較高的信用等級,相對落后地區以及偏遠農村信用保障體系不健全,農民的信用難以得到保障。如果這種門檻效應得不到解決,農村經濟的發展將受到極大的限制,城鄉收入差距也將進一步擴大。

2.回歸結果與分析

如表3所示。在這個模型中,數字支持服務指標在1%的顯著性水平上顯著,但系數為正,說明數字普惠金融無法有效地通過降低門檻效應來縮小城鄉差距。

(六)數字普惠金融對城鄉收入差距的緩解排除效應

傳統金融服務的排除方式主要體現在地理排除、評估排除等方面。首先,金融機構出于對成本的考慮,一般不愿意在相對落后、偏遠的地區設置服務網點,相對落后、偏遠地區人群也就無法到實體網點享受金融服務。其次,相對落后、偏遠地區的居民主要是農民,收入主要來源于生產性農業,易受自然災害的影響,因此,很多農民在信用評估環節被排斥在金融機構之外。

數字技術的普及,增強了金融服務的覆蓋廣度,越來越多的人能突破地域上的限制享受金融服務,能夠有效減緩地理排除。產品排除方面,農民可以在家就能根據相關資訊了解到滿足自身需要的金融服務,金融機構也能通過客戶的信用等級向客戶推薦合適的產品。通過互聯網,居民可以購買更加豐富的金融產品,享受到正規的金融服務。

如表4所示。在這個模型中,數字普惠金融的覆蓋廣度IFIC指標在1%的顯著性水平上顯著,且系數為負,這說明數字普惠金融在發展過程中確實可以通過緩解地理排除來縮小城鄉收入差距。

三、結束語

本文通過實證分析數字普惠金融對城鄉收入差距的影響作用機制,對數字普惠金融關于城鄉收入差距的總體作用效果進行評估,得出以下結論:數字普惠金融的發展對城鄉收入差距有著明顯的收斂效果。說明在城鄉收入的均衡分配方面,數字普惠金融可以發揮十分重要的作用。從控制變量來看,經濟發展對城鄉收入差距也起到了明顯收斂效果,擴大對外開放對城市居民的收入增長更有利,反而會拉大城鄉收入差距。另外,偏向城鎮和非農產業方向財政支出結構改善,會在一定程度上擴大城鄉收入差距。這種整體作用效果提示政府在為縮短城鄉收入差距制定戰略規劃時,既要保證經濟和數字技術水平的平穩增長,又要重視提高農村財政支出投入以及農業產品的對外貿易,最終達到縮短城鄉收入差距的目的。

參考文獻:

[1]田杰,陶建平.我國農村金融發展與城鄉收入差距關系研究——來自縣(市)面板數據的經驗證據[J].中國流通經濟,2011,25(10):123-127.

[2]徐敏,張小林.普惠制金融對城鄉居民收入差距的影響[J].金融論壇,2014,19(09):9-15.

[3]李建偉,李樹生,胡斌.具有普惠金融內涵的金融發展與城鄉收入分配的失衡調整——基于VEC模型的實證研究[J].云南財經大學學報,2015,31(01):110-116.