直投式高模量改性瀝青混合料應用研究

李雪 何沙

摘 要:為提升濕熱地區重載交通高速公路長陡坡路段的抗車轍、抗水損害等性能,依托梅平高速開展直投式高模量改性瀝青混合料路面試驗段施工工藝研究,以及試驗檢測數據的驗證和收集,并總結分析RK300高模量直投改性技術在瀝青混凝土路面領域的應用情況。結果表明,RK300改性瀝青混凝土有利于降低重載高溫多雨條件下瀝青路面車轍、坑槽等病害,有效延長瀝青路面使用壽命,具有一定的推廣應用價值。

關鍵詞:高模量改性瀝青;施工工藝;質量檢測;應用推廣

0 引言

隨著我國經濟快速發展,高速公路重載車輛數量不斷增長,如何提升瀝青混合料的路用性能,減少路面病害,已成為當前研究的課題之一。添加高模量外摻劑以提高瀝青混合料的模量,可減小瀝青路面應變,從而提高路面抗變形能力,減少車轍病害產生的概率。在此背景上,本文依托梅州至平遠高速公路項目展開直投式高模量改性瀝青混合料的應用研究,并總結了直投式高模量改性技術的特點和優勢,以期為該技術推廣應用提供經驗指導。

1 試驗路概況

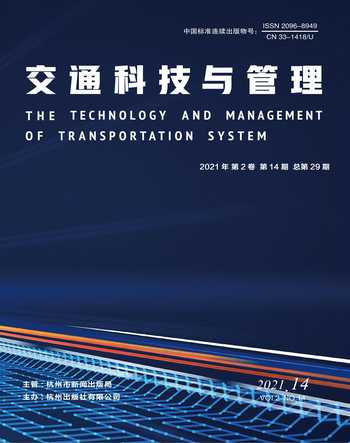

梅平高速全長33.36 km,橋隧比28.26%,主線設計為瀝青路面,屬于Ⅳ6武夷南嶺山地過濕區,過境大型貨運車輛多,對路面的高溫抗車轍性能、抗水損性能要求高。在樁號K13+500~K15+900,縱坡為3.5%的路段修筑中、上面層直投式高模量改性瀝青混合料路面試驗段進行應用研究,一般路基段路面和試驗段路面結構對比如表1-1所示。

2 配合比設計

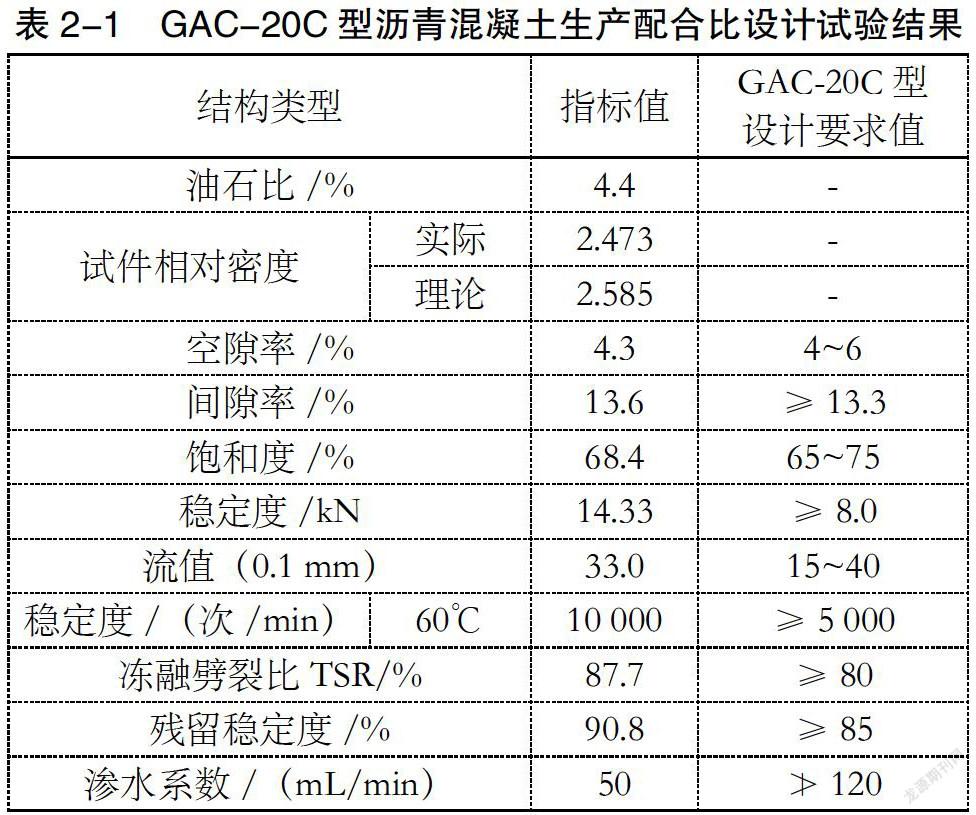

中面層直投式高模量GAC-20C型瀝青混凝土混合料性能指標試驗結果如表2-1所示。

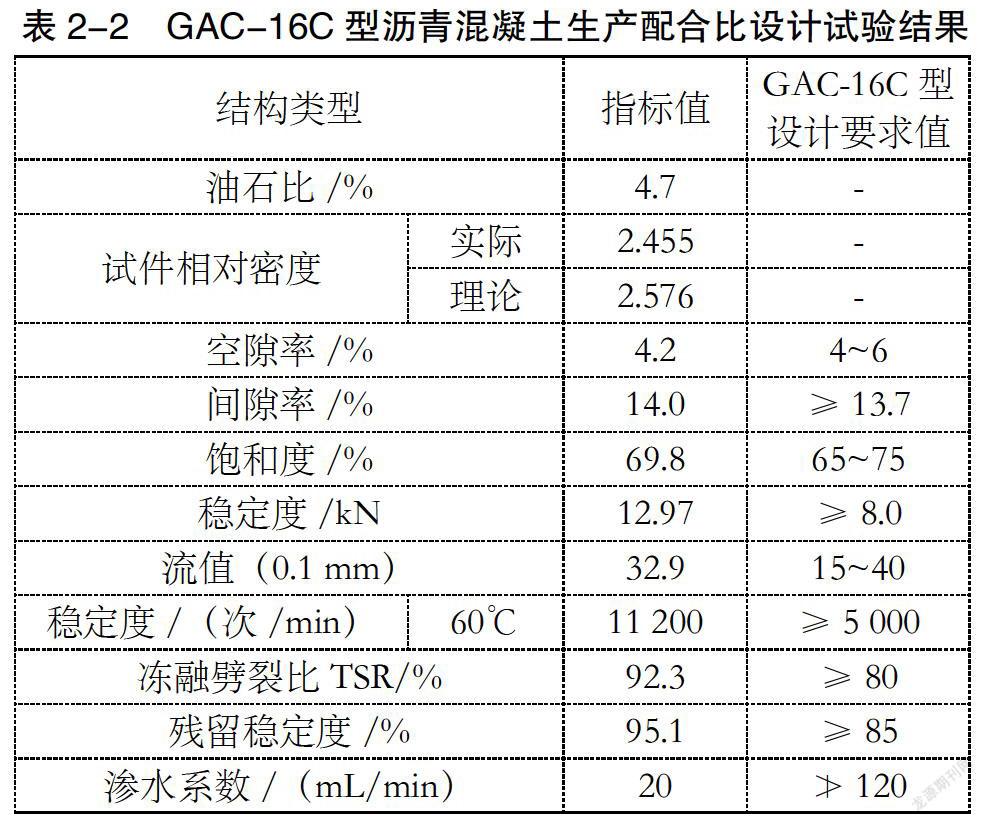

上面層直投式高模量GAC-16C型瀝青混凝土混合料性能指標試驗結果如表2-2所示。

3 施工工藝

RK300改性劑摻量控制精度、分散均勻性、混合料溫度控制、瀝青混合料攪拌時間及生產工藝、混凝土碾壓工藝等均應符合技術標準要求。

3.1 拌和工藝

3.1.1 高模量改性劑

梅平高速公路試驗路使用的高模量改性劑RK300是一種橡塑復合材料,具有高流動性、高抗拉斷能量、高模量等特點,抗車轍能力高,能有效改善路面低溫抗裂性、抗水損壞性。

3.1.2 拌和工藝

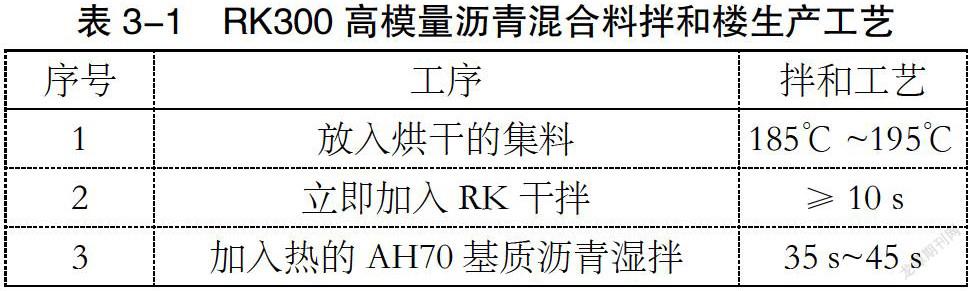

直投式高模量混合料拌和樓拌和工藝如表3-1所示。

3.1.3 溫度控制

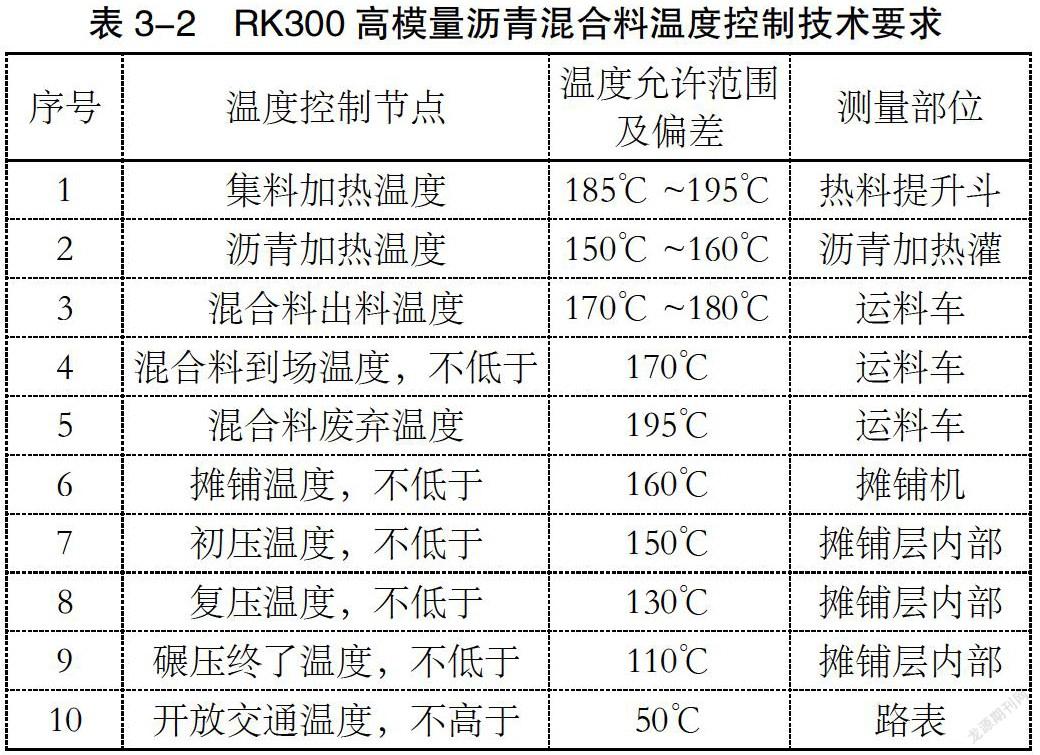

直投式高模量混合料各階段溫度控制技術要求如表3-2所示。

3.2.1 混合料運輸

直投式聚合物改性高模量瀝青混合料宜采用大噸位自卸車運輸,同時須用苫布或帆布覆蓋保溫、防雨、防污染。

3.2.2 混合料攤鋪

攤鋪前應對下承層上噴灑粘層油,施工時應注意控制粘層油灑布量(0.3 kg/m2~0.6 kg/m2為宜)。粘層油應灑布均勻,并避免受污染。瀝青混合料的攤鋪宜采用全斷面一次攤鋪,攤鋪速度宜控制在1 m/min~3 m/min。

3.3 混合料碾壓及成型

試驗路上、中面層均使用了“3鋼3膠”進行碾壓作業,采用套壓法。

4 質量檢測結果

4.1 中面層

4.1.1 總體效果

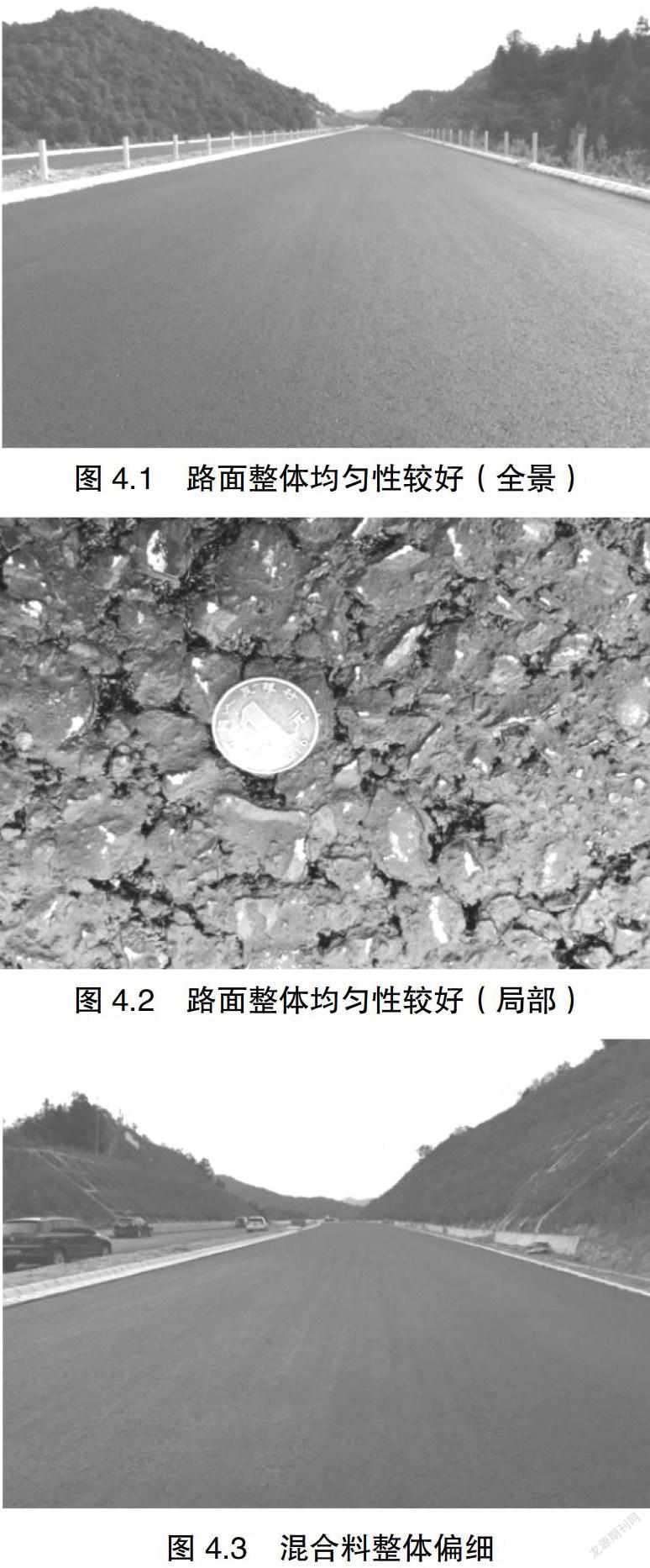

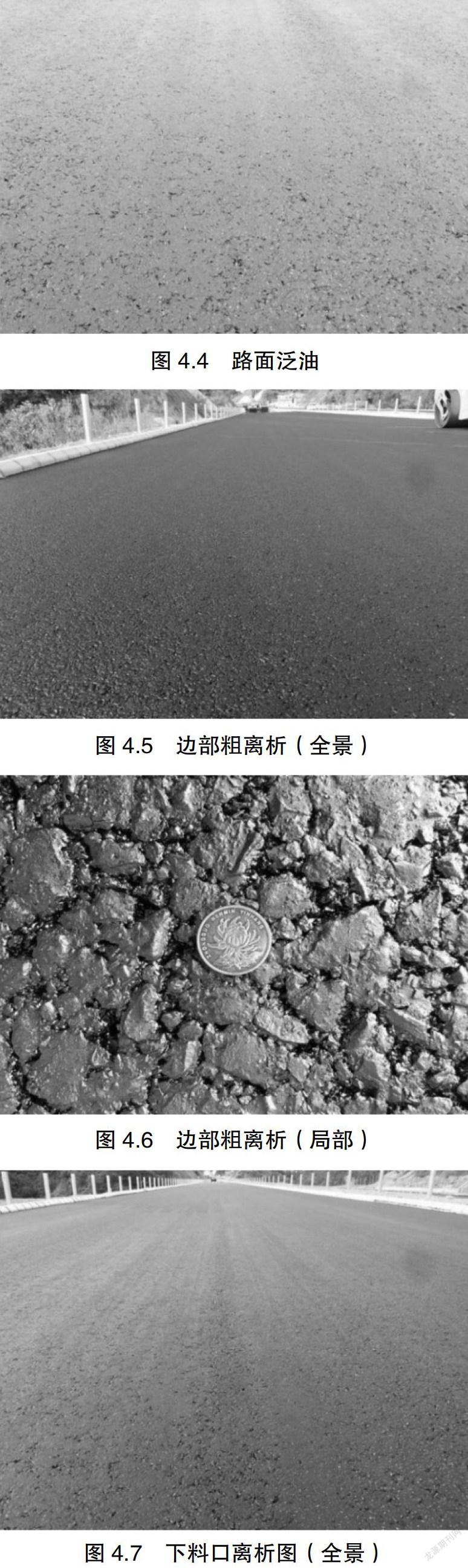

試驗路中面層整體均勻性較好(圖4.1~4.2),粗骨料整體分布較均勻,骨料間瀝青膠漿填充較飽滿。但K13+720~K14+340段路面混合料整體偏細,路面表觀質量顯示公稱最大粒徑骨料偏少,混合料偏細(圖4.3),且部分位置存在粉料偏多,瀝青膠漿較飽滿,路面有一定程度的泛油現象(圖4.4)。配合比微調后,路面整體粗細骨料分布均勻程度更加明顯,較大部分路面混合料形成了相對較好的骨架嵌擠結構,粗骨料間細集料填充程度較好,瀝青膠漿填充、包裹程度相對較理想,從表觀上判斷有利于提高路面抗水損害能力及高溫穩定性。

4.8 下料口離析(局部)

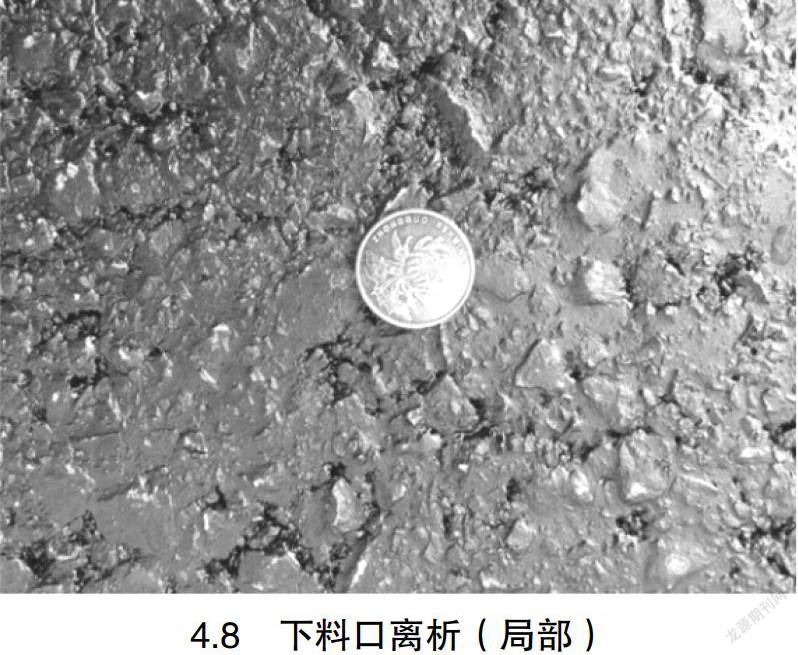

但中面層高模量瀝青混凝土路面面質量也存在一些不足:(1)邊部粗離析較明顯(圖4.5~4.6),粗集料相對集中,細集料填充程度略差,路面構造深度較大,對路面水穩定性不利。(2)攤鋪機下料口細離析較明顯,形成了一條較明顯的瀝青膠漿較集中帶(圖4.7~4.8),對路面高溫穩定性不利。

4.1.2 芯樣厚度和壓實度

(1)左幅K13+720~K15+828段試驗路壓實度,以最大理論相對密度為標準密度計算,壓實度平均值為95.0%,最小值為93.7%,大于93%(最低要求值),符合質量控制標準要求;以室內馬歇爾試件密度為標準密度計算的壓實度平均值為99.2%,最小值為97.9%,小于98%(設計值),有一點即ZK15+770距中6 m處壓實度不符合標準要求。

(2)左幅K13+720~K15+828段試驗路路面孔隙率整體集中在4.0%~6.0%的范圍內,平均值5.0%,基本符合路面孔隙率要求,但部分位置如ZK15+770距中6 m處路面孔隙率偏大。

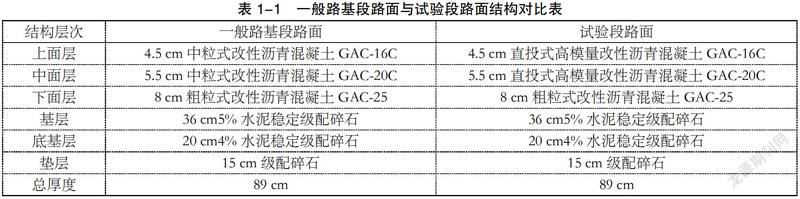

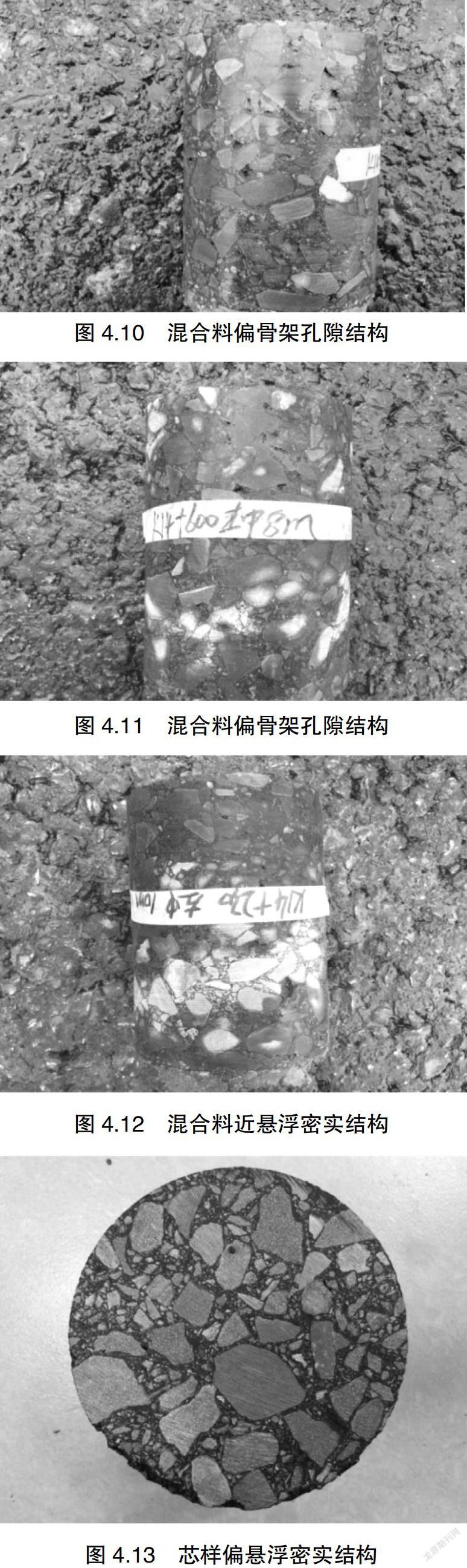

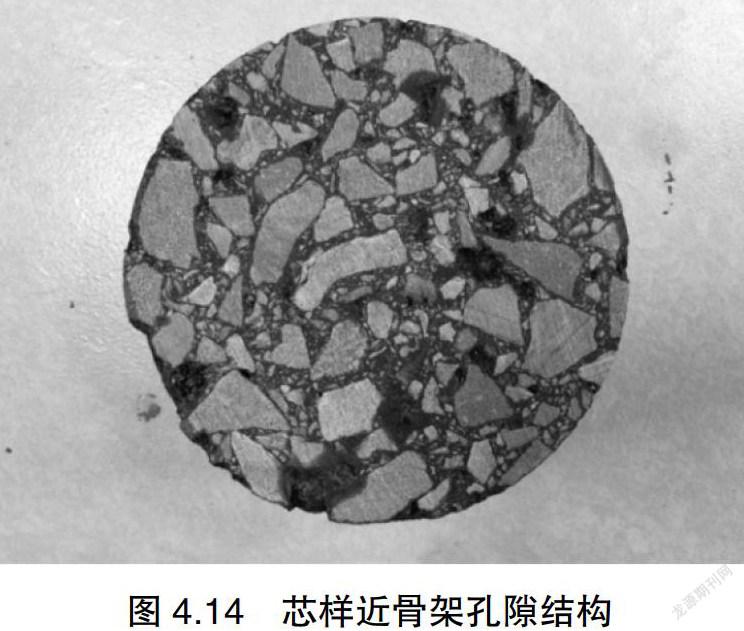

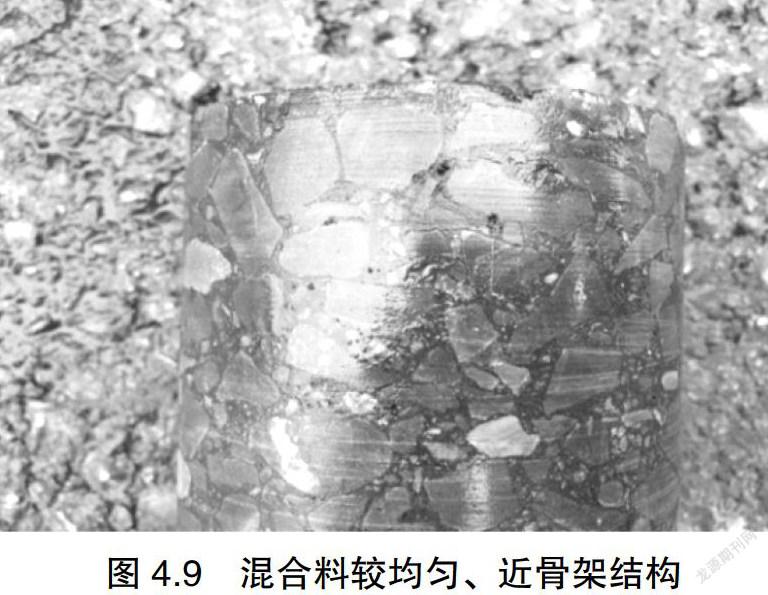

(3)從路面芯樣豎向質量看,混合料粗、細集料相對較均勻,但嵌擠不明顯,形成骨架密實結構較少,基本形成近骨架結構(圖4.9)且部分芯樣偏骨架孔隙結構(圖4.10),尤其是K13+720~K14+340段芯樣偏懸浮密實結構(圖4.11),可能對路面抗水損壞及抗高溫性能不利。

(4)從部分路面芯樣橫切面質量看,芯樣與豎向質量反應的情況一致(圖4.12~4.14)。綜合判斷,路面抗水損害能力將一定程度上被削弱。

4.1.3 平整度

檢測結果顯示平整度平均值為0.9 mm,滿足設計文件的要求(σ≤1.2 mm)。

4.1.4 滲水系數

隨機抽取4處進行測試,結果表明:1處滲水系數120 mL/min,符合設計要求,但滲水系數偏大,其余3處滲水系數小于120 mL/min,符合設計要求,滲水系數合格率100%。

4.1.5 彎沉

采用貝克曼梁進行彎沉檢測,結果表明:彎沉平均值=5.5(0.01 mm),標準偏差S=2.0(0.01 mm),代表值lr=+ZaS=8.8(0.01 mm),其中Za取為1.645。彎沉代表值小于設計彎沉值20.5(0.01 mm),彎沉滿足設計要求。

4.2 上面層

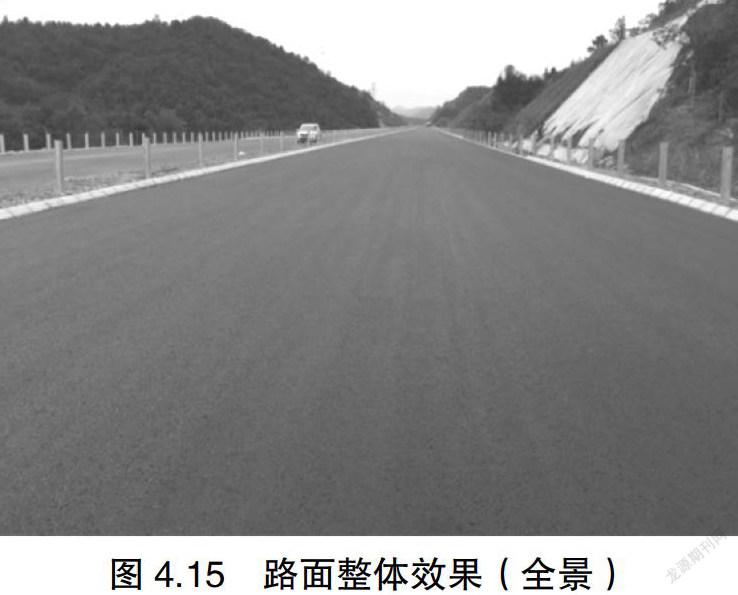

4.2.1 總體效果

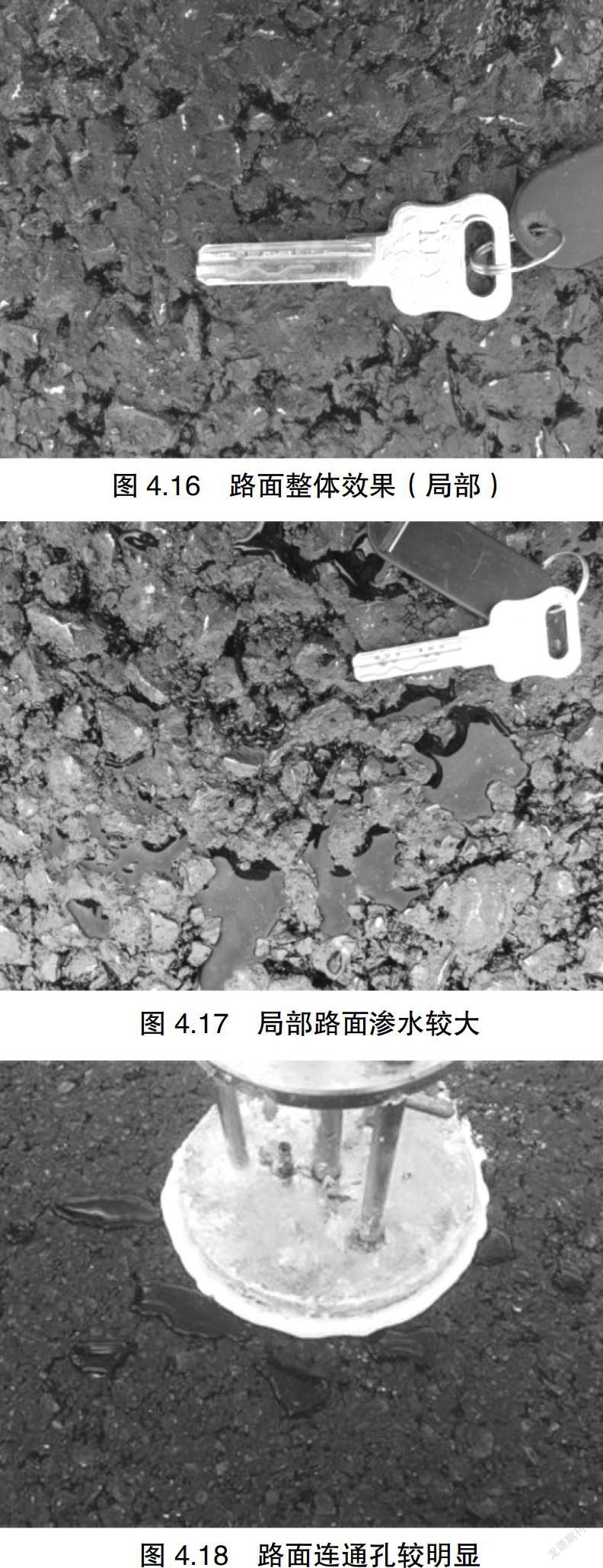

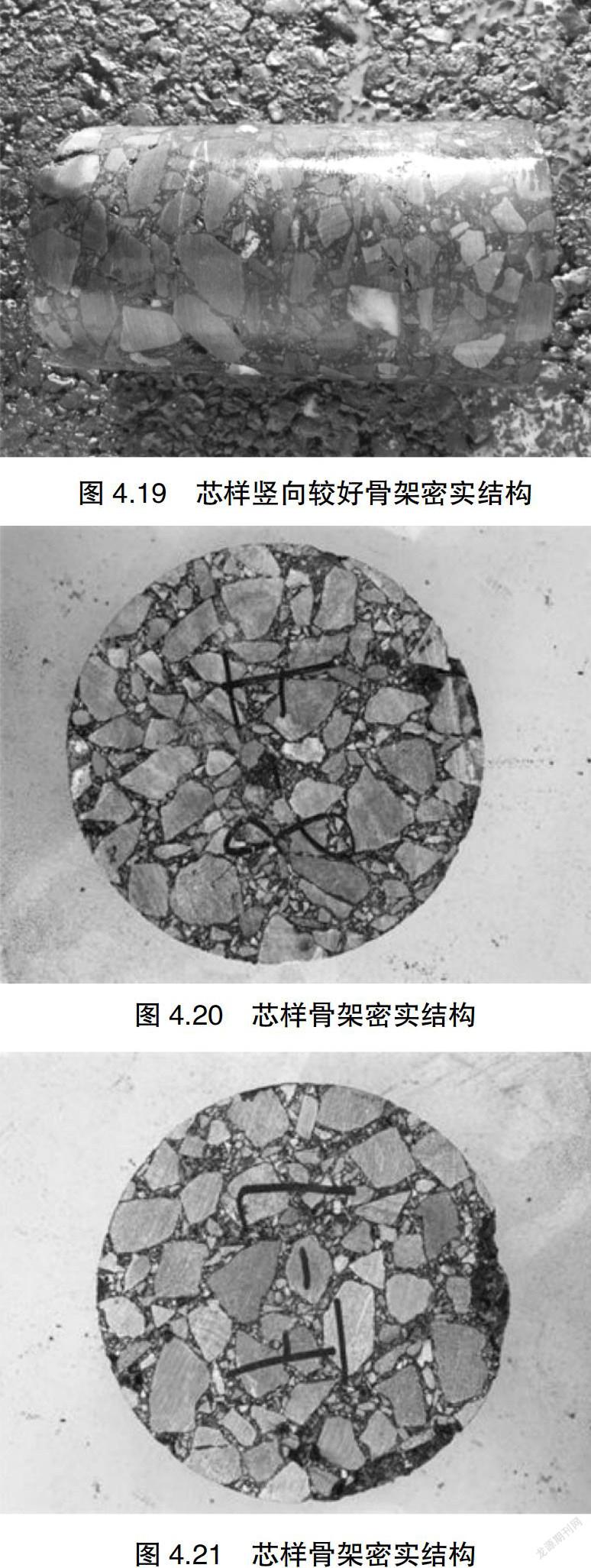

試驗路上面層整體均勻性較好(圖4.15~4.16),較大部分形成了相對較好的骨架嵌擠結構,粗骨料整體分布較均勻,粗骨料間細集料填充程度較好,瀝青膠漿填充、包裹程度較理想,從表觀上判斷有利于提高路面抗水損害能力及高溫穩定性。但上面層路面也在存在一定數量的塊狀離析區域,如K14+260及K14+335距路中線4 m位置存在較嚴重的塊狀粗離析,K14+540~K14+560距路中線6 m處存在寬約1 m的間斷性的粗離析塊,且在無水壓力的情況下滲水較嚴重(圖4.17)。路面滲水系數檢測的結果也印證了路面粗離析帶(塊)區域存在較明顯的連通孔隙(圖4.18),將對路面抗水損壞性能不利。

4.2.2 芯樣厚度和壓實度

(1)左幅K13+730~K15+900段試驗路壓實度,以最大理論相對密度為標準密度計算,平均值94.7%,最小值94.2%,大于93%(最低要求值);以室內馬歇爾試件密度為標準密度計算的壓實度平均值99.3%,代表值98.8%,最小值98.7%,大于98%(設計值),均符合質量控制標準要求。

(2)左幅K13+730~K15+900段試驗路孔隙率整體集中在4.3%~5.8%的范圍內,平均值5.3%,基本符合要求,路面孔隙率較合適。

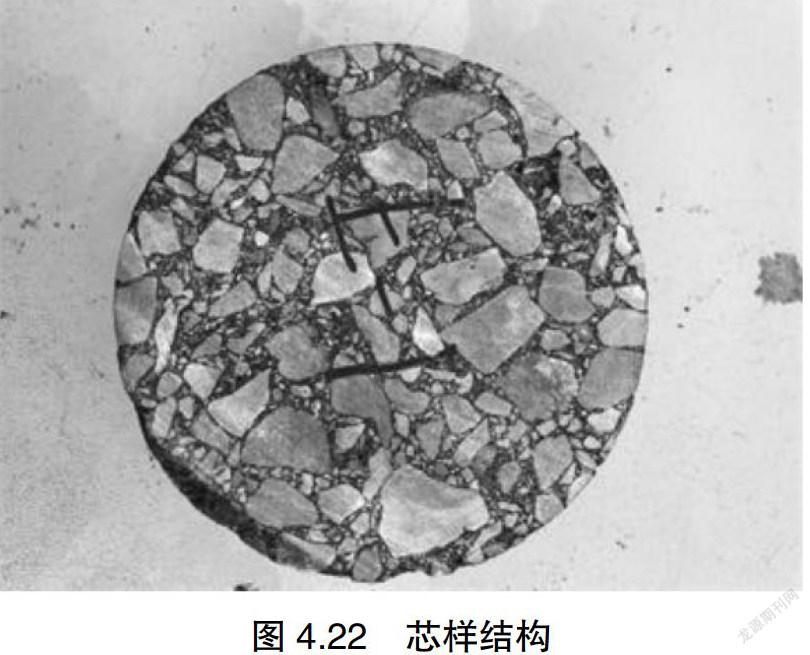

(3)從路面芯樣豎向質量看,混合料粗、細集料相對較均勻,形成了較好的骨架密實結構(圖4.19),從部分路面芯樣橫切面質量看,所抽取的芯樣均較密實,粗細集料分布均勻性較好,形成了較明顯的骨架密實結構(圖4.20~4.21),但部分路段芯樣骨架結構相對較弱,形成了近懸浮密實結構(圖4.22)。綜合判斷,可以推測路面將具有較好的密水性及基本能達到設計目標的高溫穩定性。

4.2.3 平整度

檢測結果顯示平整度平均值為0.68 mm,滿足設計文件的要求(σ≤1.0 mm)。

4.2.4 滲水系數

隨機抽取6處進行測試,結果表明:除1處基本不滲,2處滲水系數小于100 mL/min外,符合設計要求,其余3處滲水系數均大于120 mL/min,最大滲水系數達169.2 mL/min,不符合設計要求,路面滲水系數合格率50%。

4.2.5 彎沉

采用貝克曼梁進行彎沉檢測,結果表明:彎沉平均值=6.36(0.01 mm),標準偏差S=2.5(0.01 mm),代表值lr=+ZaS=10.7(0.01 mm),其中Za取為1.645。彎沉代表值小于設計彎沉值19.2(0.01 mm),路面彎沉滿足設計要求。

5 總結

結合施工技術規范,對直投式高模量改性瀝青混合料路面試驗段的材料選擇、配合比設計、施工工藝和施工質量控制標準進行了總結如下:

(1)高模量改性劑的摻量控制精度、高模量改性劑的分散均勻性、混合料溫度控制、混合料攪拌時間及混合料生產工藝、混凝土碾壓工藝是施工關鍵控制技術。

(2)生產工藝簡單,可直接使用現有的瀝青混合料拌和樓,僅需采用人工或機械投放方式直接加入外加劑攪拌即可。

(3)直投式高模量瀝青混凝土試驗路路面整體均勻性較好,形成了較好的骨架嵌擠結構,細集料填充程度較好,瀝青膠漿填充、包裹程度較理想,具有顯著的抗高溫性能和水穩定性,可有效提升路面的強度、抗變形能力、抗剪切能力。

參考文獻:

[1]崔紅兵.直投式瀝青混合料改性技術在瀝青混凝土路面施工中的推廣應用[J].內蒙古公路與運輸,2016(5):6-9.

[2]郝麗麗.添加外摻劑的高模量瀝青混合料路用性能分析[J].黑龍江科技信息,2011(5):256.

[3]李洪斌.高模量瀝青混合料路用性能的試驗研究[J].公路,2011(2):123-126.

[4]趙冬明.“路寶”高模量外摻劑的性能及應用[J].北方交通,2012(8):4-6.

[5]周游.耐久性高模量瀝青路面結構分析與研究[D].重慶交通大學,2014.