內壁耐磨性的參數關聯性研究

何濟泉 曹迪 梁建宇 陳明謙 黃健明 李厚志

摘要:連桿小頭襯套和活塞銷緊密配合并隨著發動機氣缸活塞做往復運動,長時間往復運動易導致襯套內壁材料因發生摩擦磨損而失效,從而影響發動機運行的安全性能。本文介紹了汽車連桿小頭襯套的結構及功能,并利用摩擦磨損試驗儀、場發射掃描電子顯微鏡(FESEM)、能譜儀(EDS)等設備對CuSn8Ni和CuSn6P兩種連桿襯套內壁材料的磨痕形貌、磨損機制、磨損量、摩擦系數等性能參數進行了研究和對比分析。

Abstract: The small end bushing of the connecting rod and the piston pin are closelymatch and reciprocate with the piston. The long-term reciprocating movement can easily cause friction and wear of the inner wall material of the bushing and fail, which affects the safety of the engine.In this article, the structure and function of the automobile connecting rod small head bushing are introduced.And using friction and wear tester, Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), Energy Dispersive Spectrometer (EDS)and other equipment to study and compare thewear morphology, wear mechanism, and wear resistance of the two connecting rod bushing materials, CuSn8Ni and CuSn6P.

關鍵詞:錫青銅;連桿襯套;耐磨性;襯套內壁

Key words: tin bronze;connecting rod bushing;abrasion resistance;bushing inner wall

中圖分類號:K405? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)11-0001-03

0? 引言

連桿是發動機將內能轉化為動能過程中重要的傳動零件,它在工作過程中承受著氣缸內燃燒壓力形成的交變載荷做周期性往復運動。連桿小頭襯套與氣缸活塞通過與活塞銷結合,起到支撐活塞銷的作用,并相對于活塞銷做25~35°范圍內的往復摩擦運動,是發動機易發生磨損的部件之一。連桿襯套與活塞銷的摩擦運動接觸面主要是依靠飛濺的潤滑油及曲軸箱中的油霧來進行潤滑,由于連桿襯套與活塞銷之間一般為過盈配合或小間隙配合,間隙配合的間隙僅為0.005~0.01mm,潤滑油難以充分進入襯套內壁表面,且較小尺寸的連桿襯套無潤滑油槽結構,潤滑油更難以對摩擦接觸面進行有效的潤滑[1]。當發動機處于高速運轉時,氣缸活塞也以較高速度做線性往復運動,連桿襯套與活塞銷接觸面的潤滑效果顯著降低,往往以干摩擦或有干摩擦參與的混合摩擦狀態進行往復摩擦運動,干摩擦的運動方式及交變載荷加劇了接觸面的惡化,極易引起因連桿襯套內壁材料發生摩擦磨損失效而產生的油孔堵死、燒蝕、抱死、變形松脫等嚴重影響設備安全運行的故障[2-5]。

連桿襯套是鑲嵌在連桿座孔內的部件,它的存在避免了連桿本體與活塞銷直接接觸而發生磨損,當襯套發生磨損失效后可直接更換新襯套,降低維修成本和提高了連桿、軸等部件的使用壽命。在以前,我國汽車工業領域常以CuSn10Pb10、CuPb15Sn8、CuPb17Sn4Zn4等鉛青銅合金材料作為發動機連桿襯套材料,該類鉛青銅材料機械性能已不能滿足現代工業新需求,且含鉛的材料在生產和加工過程中會對環境和人體健康造成損害,已被逐步淘汰。近年來,新型的錫青銅、鋁青銅、共晶硅鋁合金等材料被廣泛應用在連桿襯套生產領域。李鵬[6]研究了代替傳統的CuSn10Pb10無鉛銅基襯套材料,通過對新型無鉛CuSn10Bi3、CuSn8Ni襯套內壁材料與傳統含鉛材料CuSn10Pb10進行力學性能、耐磨性能和耐腐蝕性能進行對比,得出新型無鉛銅錫合金材料具有更好的耐摩擦磨損性能和更高的抗拉強度及抗疲勞強度,可以完全替代傳統含鉛襯套內壁材料。魏滿暉[7]等人對鉛青銅、錫青銅、鋁青銅等連桿襯套內壁材料的力學性能進行了對比分析,分析結果表明錫青銅具有良好的綜合力學性能,此外還具有成本低、無毒無害等優點。其他研究還表明銅錫合金襯套材料具有良好的導熱性能,能夠避免因局部溫度過高而出現的抱死現象,此外銅錫合金材料還具有較高的承受交變載荷能力、蠕變強度及良好的減磨降阻性能,在汽車生產制造領域廣泛應用[8-9]。

目前國內對內壁耐磨性的參數關聯性研究大多是對活塞缸套的研究,本文著力于對連桿襯套進行探究,并對CuSn8Ni和CuSn6P襯層材料的磨痕形貌、磨損機制、磨損量、摩擦系數等性能參數進行了研究和對比分析。

1? 試驗材料及方法

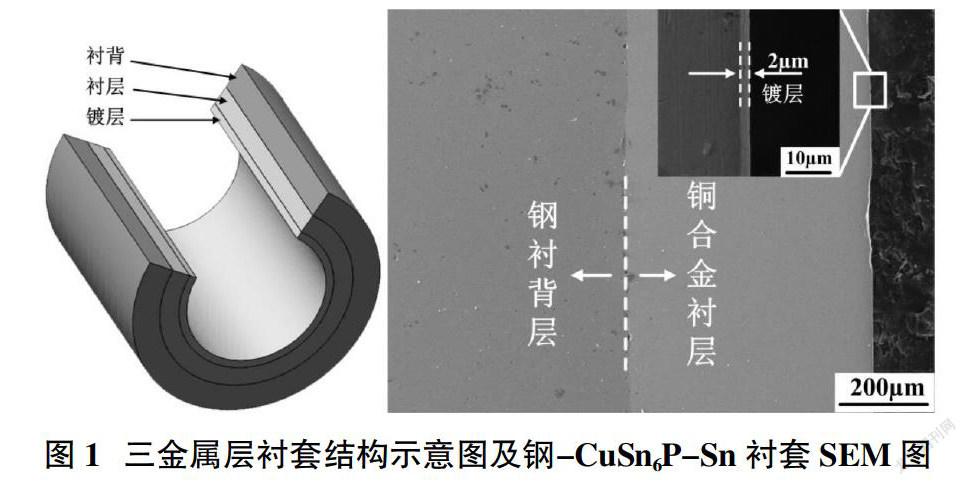

連桿小頭襯套一般采用雙金屬層結構,外層是由高強度的優質低碳鋼構成,能夠使襯套具有較高的承載能力;內層為導熱性能好、耐腐蝕性能高、摩擦系數小的銅錫合金構成,兩層不同的金屬通過熱軋等特殊工藝緊密復合在一起。除了雙金屬層結構外,近年來出現了如圖1中三金屬層結構的襯套,最內層一般由厚度小于10μm的鍍層構成,鍍層材料一般是由具有較好摩擦性能的金屬構成。本文選用2種最常用的背鋼-CuSn8Ni雙金屬層結構的襯套及鋼-CuSn6P-Sn三金屬層結構的襯套作為摩擦性能研究對象,其中三金屬層結構襯套的最內層鍍層厚度為2μm的金屬Sn構成,襯層為較厚的CuSn6P層構成。

連桿小頭襯套與活塞銷緊密配合并隨著發動機氣缸的運轉做往復摩擦運動,為了模擬襯套內壁材料摩擦條件并獲取摩擦、磨損等參數,采用美國RECT摩擦磨損試驗機對兩種連桿襯套內壁材料進行線性往復摩擦試驗,得出其平均摩擦系數、磨損量、磨痕形貌等信息,并根據這些信息對每種內壁材料的磨損機理進行分析和總結。經過預實驗,得出該類材料摩擦試驗的最佳試驗參數如下:摩擦試驗機的加載壓力為10N,摩擦時間為30min,摩擦頻率為4Hz,摩擦頭為與活塞銷材質相近的優質硬合金鋼球。每次摩擦試驗后需要轉動摩擦鋼球的接觸點,保證每次試驗的摩擦條件相同。

采用萬分位電子天平對樣品摩擦磨損試驗前后的重量進行稱量,得出每種襯套內壁材料的磨損量;利用FESEM對摩擦試驗后磨痕形貌進行觀察和分析,并使用EDS能譜對摩擦磨損試驗前后樣品的元素面分布變化規律進行了掃描分析。

2? 試驗結果及分析

2.1 摩擦系數及磨損量的對比分析

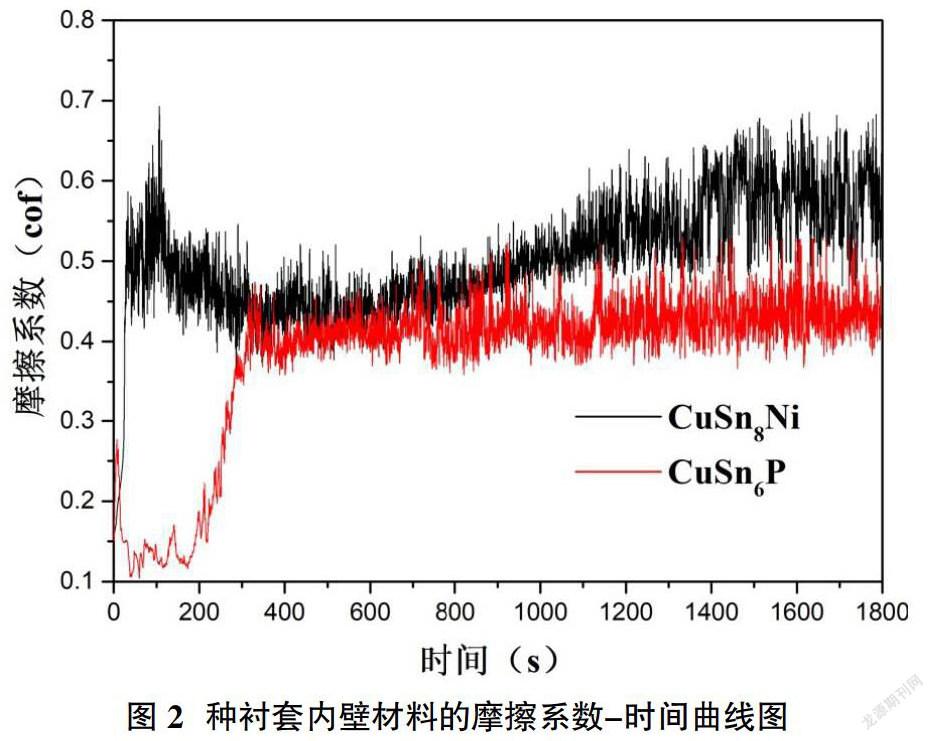

摩擦系數是反映材料摩擦性能的重要指標,對于相同的摩擦副來說,摩擦系數越小的材料其耐磨性能也越好,對兩種襯層材料的摩擦系數測定有助于進一步了解其耐摩擦磨損性能。圖2是兩種襯套內壁材料的摩擦系數與摩擦時間的關系曲線,由曲線圖可看出兩種材料的摩擦系數隨著時間變化不斷發生波動,在摩擦初始階段波動較大,然后逐漸趨于穩定。對于CuSn8Ni襯套內壁材料,其摩擦系數穩定后呈現出先降低后逐步升高的變化規律,且到最后階段出現了較大的波動。針對于CuSn6P襯套內壁材料來說,由于其內壁表面鍍有一層厚度為2μm的Sn鍍層,而金屬Sn質地較軟,在較小的作用力下就能發生塑性變形,所以在前200s內其平均摩擦系數較小。當內壁的Sn鍍層被劃破后,摩擦鋼球接觸到的是CuSn合金襯層,其相對于Sn鍍層來說具有較高的硬度和較大摩擦力,因此摩擦系數緩慢提高并逐步保持穩定。用摩擦磨損試驗機自帶軟件MFT17對測試數據進行分析處理得出CuSn8Ni內壁材料的平均摩擦系數為0.5023,而CuSn6P內壁材料的平均摩擦系數為0.3824,這表明CuSn6P襯套內壁材料的摩擦系數較小,相對于CuSn8Ni雙金屬層結構襯套具有更好的耐摩擦性能。

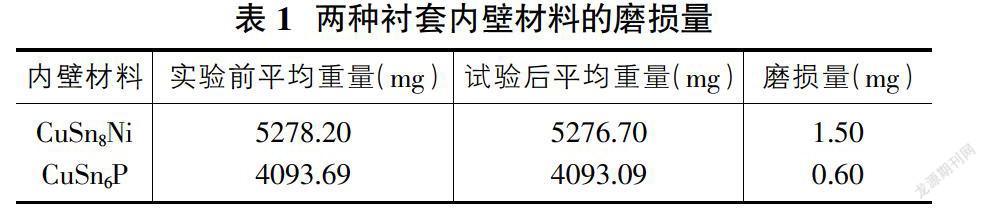

在相同摩擦磨損試驗條件下的磨損量能夠直觀反映出材料的耐摩擦磨損性能。在摩擦磨損實驗前,將兩種不同內壁材料的待測試樣用酒精清洗干凈并干燥處理,再使用萬分位電子天平分別稱量3次,并取其平均值作為樣品磨前重量。在摩擦磨損試驗結束后對樣品使用超聲波清洗儀、酒精等進行徹底清洗除去磨屑等雜質,烘干后再次取每個樣品的3次平均重量,每種樣品磨前磨后平均重量差值即為樣品的磨損量,磨損量測試具體數據如表1所示。

由表1的磨損量數據可以得出,在相同的摩擦磨損條件下CuSn8Ni內壁磨損失重為1.50mg,而CuSn6P內壁失重量為0.60mg,在相同條件下CuSn6P的磨損量最小,僅為CuSn8Ni內壁材料磨損量的40%,具有更出色的耐摩擦磨損性能。

2.2 磨痕形貌及摩擦機理的研究分析

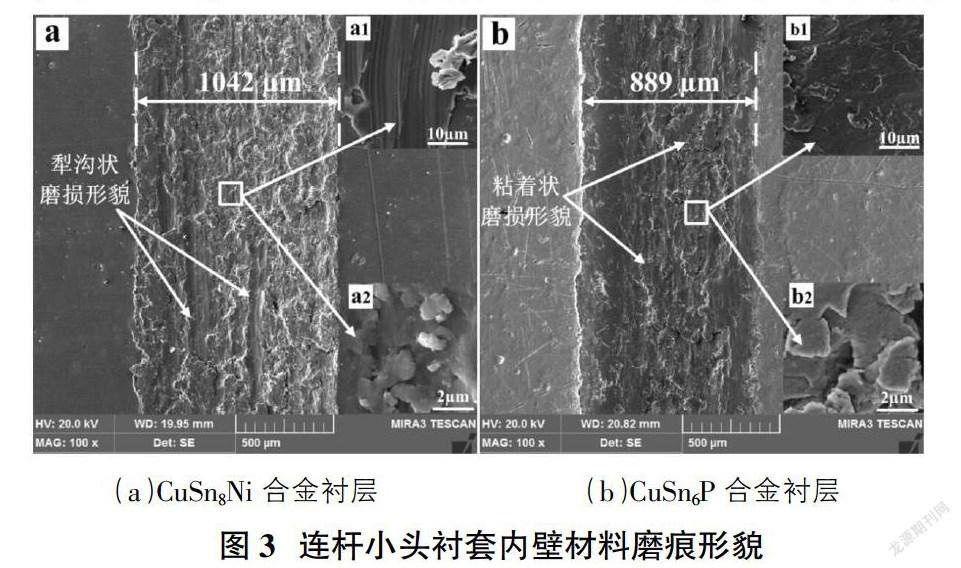

摩擦劃痕形貌是研究材料摩擦機制的重要依據,CuSn8Ni、CuSn6P兩種襯套內壁材料的FESEM磨痕形貌分別如圖3(a)、圖3(b)所示。從圖3(a)中可以看出CuSn8Ni內壁材料磨痕形貌較為粗糙,存在大量“犁溝”狀劃痕,這表明該種材料的摩損機制屬于典型的磨粒磨損(磨料磨損),即在摩擦磨損過程中合金材料中質地較硬的氧化物或其它硬質離子脫落形成磨粒,在往復運動的摩擦條件下這些脫落的磨粒在基體上劃出了一道道溝狀結構組織。從圖3(a2)中可以證實,在磨痕區域存在大量脫落的磨粒,它們在壓力作用下在基體上磨出一道道“犁溝”。圖3(b)是CuSn6P襯套內壁材料的磨痕形貌,磨痕形貌相對較為光滑細膩,其磨痕上出現了金屬滑動粘著現象,存在較為嚴重的塑性變形結構,從圖3(b2)中還可以看出在磨痕區域內有片狀物質被剝離下來,由此可得知該種材料的磨損機制屬于粘著磨損(咬合磨損)。粘著磨損是金屬材料在壓力的作用下發生局部粘著,并緊緊的涂抹在磨痕軌跡上,造成襯層表面材料發生擦傷及磨損。

此外,研究表明在同樣的摩擦磨損試驗條件下,磨痕寬度較小的材料具有更好的耐摩擦磨損性能[10-11]。在圖3(a)中襯套內壁材料的磨痕寬度為1042μm,而在同樣條件圖3(b)襯套內壁材料的磨痕寬度僅為889μm,這同樣可以證明圖3(b)的CuSn6P合金內壁材料具有更好的耐摩擦磨損性能。

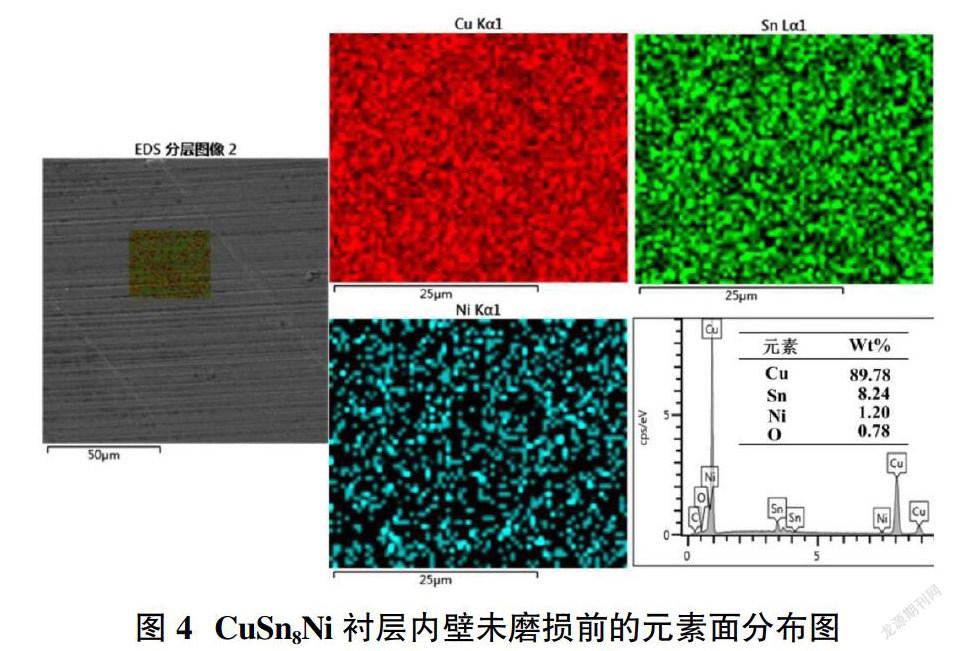

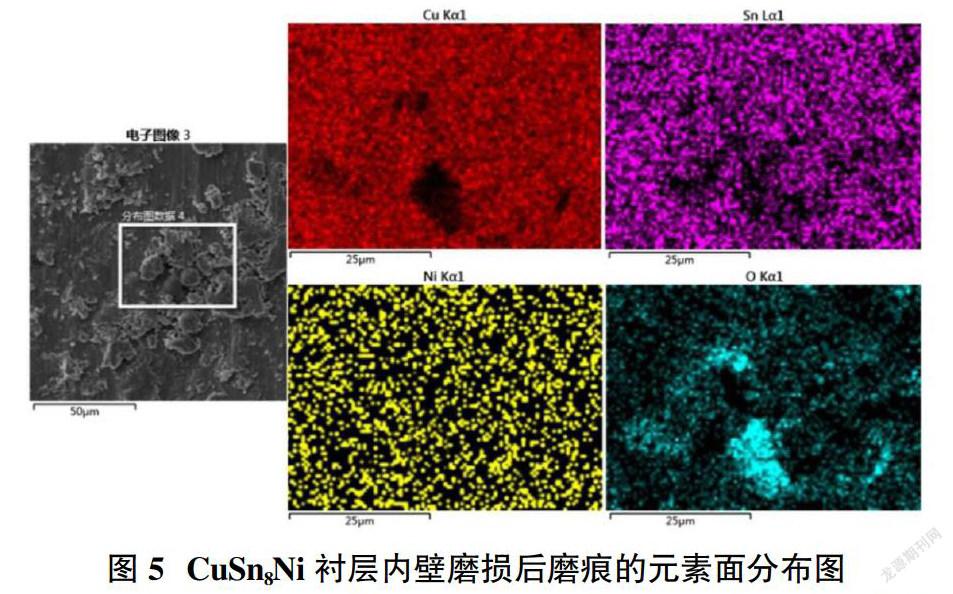

為進一步探究和分析兩種材料的摩擦磨損機制,分別對兩種材料的未磨區域及磨痕處分別進行EDS元素面分布掃描。對于CuSn6P三金屬層結構襯套內壁材料的未磨區域來說,其最內層為金屬Sn鍍層,其中鍍層中Sn元素質量分數含量達到了96.67%,銅元素的質量分數為3.33%,經過摩擦磨損試驗后,Sn鍍層被完全破壞,呈現出的是CuSn6P基體材料,其磨痕上EDS元素面分布較為均勻,未發生元素聚集等現象。而對于CuSn8Ni雙金屬結構襯套內壁材料來說,其未磨區域經及磨痕上的EDS元素面分布圖譜掃描結果分別如圖4、圖5所示。

由圖4未磨區域的EDS面分布圖譜得知,磨損前CuSn8Ni襯層表面區域上的Cu、Sn、Ni等元素分布均勻,沒有出現元素聚集區域,且O元素含量較低。經過摩擦磨損試驗后,其磨痕上EDS面分布圖譜如圖5所示,出現了Cu和Sn元素含量明顯降低的區域,而在該區域出現了O元素的大量聚集,Ni元素未發生明顯的變化。在整個區域的氧元素質量分數由未磨區域的0.78%上升到6.39%,這表明在摩擦磨損過程中內壁材料在摩擦產生高溫的條件下發生了氧化,產生了顆粒狀的氧化物,該類氧化物及其它脫落的硬質離子在襯套材料基體上磨出溝狀組織,加快了磨損的發生。

3? 總結

本文經過對兩種不同連桿小頭襯套內壁材料的摩擦性能對比分析,得出CuSn8Ni襯套內壁材料發生磨損時其磨痕出現了犁溝狀的形貌,其磨損機制屬于磨粒磨損的,通過對其摩擦系數和磨損量測量,得出其平均摩擦系數為0.5023,磨損量為1.50mg。而對于CuSn6P襯套內壁材料來說,其磨痕上出現了粘著狀的變形組織,屬于粘著磨損的磨損機制,其平均摩擦系數為0.3824,磨損量為0.60mg,僅為CuSn8Ni襯套內壁材料磨損量的40%,且其平均摩擦系數也小于CuSn8Ni內壁材料的摩擦系數,以上數據表明CuSn6P襯套內壁材料具有更好的耐摩擦磨損性能。雖然CuSn6P內壁材料的襯套具有較好的耐摩擦磨損性能,但該襯套需要在最內層鍍上較薄的錫層,制造工藝相對復雜且生產成本較高。通過對連桿襯套內壁材料的耐摩擦磨損性能研究對于提高連桿襯套使用壽命、促進汽配產業的高質量發展具有重要意義。

參考文獻:

[1]賀勝,原霞,郭代峰,等.激光微造型連桿襯套表面的摩擦磨損性能研究[J].熱加工工藝,2017(08):141-144.

[2]樊文欣,王連宏,楊瓊瑤,等.基于分形理論的連桿襯套表面形貌表征[J].車用發動機,2012(05):81-84.

[3]董雪飛.柴油機連桿襯套磨損試驗研究[D].中北大學,2011.

[4]Jiang Z, Mao Z, Zhang Y, et al. A Study on Dynamic Response and Diagnosis Method of the Wear on Connecting Rod Bush[J]. Journal of Failure Analysis & Prevention, 2017, 17(1–2):812-822.

[5]王雪,趙俊生,孟宏偉,等.柴油機連桿襯套磨損的正交試驗研究[J].潤滑與密封,2017,042(009):76-80,97.

[6]李鵬.代替CuSn10Pb10的無鉛銅基襯套材料[J].汽車工藝與材料,2014,04:12-15.

[7]魏滿暉,向建華.連桿小頭襯套材料工藝及試驗評價的研究進展[J].柴油機,2019,43(03):49-54.

[8]Ya.N.Oteny, E.V. Morozova, V.F. Kazak.Increasing Wear-resistance of Connectings Rod Bushing Supporting Surfaces in Crank Mechanisms[C]. Aviamechanical engineering and transport" (AVENT 2018).

[9]孔為,樊文欣,孔維靜.錫青銅CuSn8P鍛造態連桿襯套反旋的尺寸精度優化[J].鍛壓技術,2019,44(10):78-81.

[10]Wang Y, Cao D, Gao W, etal. Microstructure and properties of sol-enhanced Co-P-TiO2 nano-composite coatings[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 792:617-625.

[11]He Z , Cao D, Qiao Y, et al. Cobalt–phosphorus–titanium oxide nanocomposite coatings: structures, properties, and corrosions studies[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, 30(10).