骶尾部藏毛竇1例的診治體會

楊順 黃付仙 武琳琳 代述東 張瑩

【中圖分類號】R4 ?【文獻標識碼】A ?【文章編號】1673-9026(2021)09-413-01

骶尾部藏毛竇是在骶尾部臀間裂軟組織內形成的一種慢性竇道或囊腫,常在毛發脂腺分泌旺盛時出現癥狀,竇道常反復破潰流膿,其特征是內藏毛發[1],臨床上較少見,其發病多見于青年男性。骶尾部藏毛竇一旦確診,手術切除是其主要治療方法。現將1例骶尾部藏毛竇患者予以行骶尾部藏毛竇切除一期縫合治療,結合文獻行回顧性分析,報告如下。

1病例摘要

1.1病情介紹 ?患者,男,21歲,以反復骶尾部包塊腫痛2年,切開引流后5月為主訴入院。現病史:2年前,患者無明顯誘因發現骶尾部有一包塊,質稍硬,局部有腫痛。患者自行予以藥物外敷治療后癥狀緩解,期間癥狀反復發作。5月前,患者骶尾部包塊腫痛明顯,于我院就診診斷為骶尾部藏毛竇(急性感染期),與患者溝通后予以行切開引流,告知患者擇期行手術治療。體格檢查見:臀部周圍可見濃密毛發,骶尾部可見約6×5cm腫痛結節,局部皮溫高,波動感明顯,后正中線臀溝附近距肛緣約5cm處可見3個縱向排列的小凹陷,凹陷中心可見毛發生長。探針探查瘺道走向為頭型,肛門指檢未捫及條索狀物通向肛門內(圖1)。

出院后患者骶尾部切口逐漸縮小,遺留一硬結,時有骶尾部腫痛不適時發生。此次入院查體:臀部周圍可見濃密毛發,骶尾部約骶4-5關節處表皮有一包塊,大小約4×3cm(含周圍炎性組織),局部腫脹,質稍硬,中心有一潰口,觸之輕疼痛感,擠壓可見少量分泌物,淡臭味,肛門指檢未捫及條索狀物通向肛門內(圖2)。入院后完善相關檢查,排除手術禁忌癥,盆腔MRI檢查:盆腔MRI:骶4椎骨層面背側中線旁皮下見不規則液性信號區,鄰近筋膜層及部分肌間隙內見不均勻片狀長T1長T2信號,壓脂序列呈高信號,鄰近軟組織腫脹。考慮骶尾部皮毛竇伴膿腫形成,周圍肌筋膜炎。

1.2手術經過 ?術區備皮,采用腰硬聯合麻醉,術中患者取俯臥位,探針探及竇道沿潰口向骶尾椎下部延伸,約至尾骨尖,于潰口周圍做菱形切口,逐漸分離切除病變至骶骨筋膜上,并沿骶椎向骶5方向分離切除病變組織(包括竇口、竇道在內的全部炎性增生組織)。修剪切口,適當分離創面兩側肌肉和筋膜游離,形成皮瓣。用甲硝唑氯化鈉注射液反復沖洗切口,置橡皮筋引流條2根。皮下用3-0可吸收線逐層行間斷無張力縫合,盡量閉合死腔。皮膚采用褥式縫合使皮緣對合整齊。皮膚縫合后予以行加壓包扎。

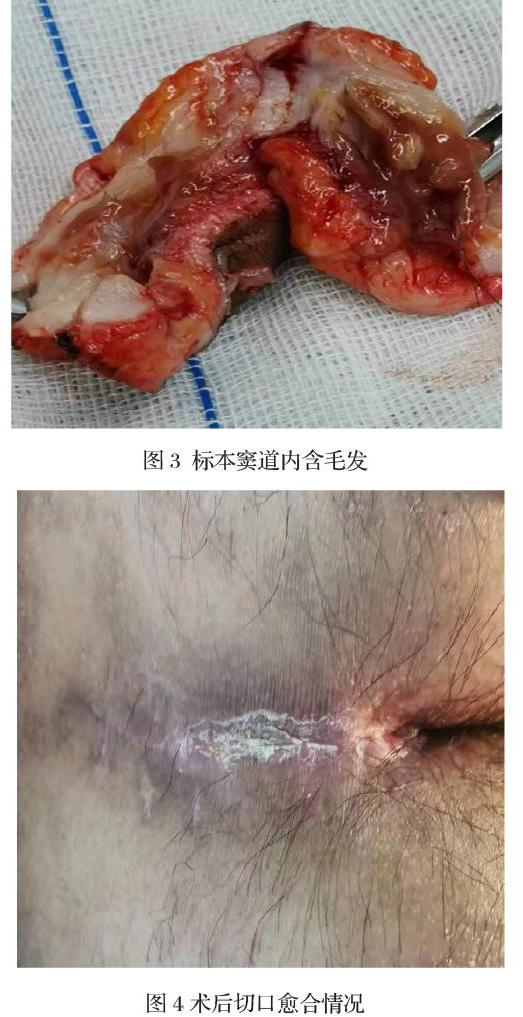

1.3 術后情況 ?術后標本內可見毛發(圖3),予以送病理檢查。病理結果回示:單純性囊腫伴急性化膿性炎癥。術后予以抗生素預防感染、絕對制動、俯臥位或側臥位休息,每日換藥,術后2天拆除引流條,術后14天拆線,患者切口愈合不佳,拆線后部分開裂,予以紫草油紗條和潰瘍散外用換藥延時愈合。分別于術后2月、3月電話隨訪,患者無并發癥發生。

2討論

2.1 流行病學 ?骶尾部藏毛竇是臨床上較少見的一種疾病,其國外發病

率約為26/100000,國內尚未見流行病學統計報道[2]。本病多見于肥胖多毛的青年男性,男女發病率之比約為4:1,常見于歐美白人,黃種人和黑人罕見[3]。

張東銘等[4] 報道以17歲以下者少見,17歲以上者漸增,25歲達高峰。在我國之前報道較少,近年來關于本病的報道逐漸增多,其發病率有上升趨勢。

2.2 發病機制 ?藏毛竇的發病目前有先天性和后天性兩種學說。先天性學說認為藏毛竇是先天性上皮的殘留或先天性皮膚陷所致,藏毛竇里的毛發被解釋為內陷的上皮存在毛囊的緣故。后天學說是由Patey和 Scarff于1946年提出,認為骶尾部呈漏斗狀,毛發脫落植入于漏斗內,繼而形成竇道并引發感染。目前普遍認為,皮膚損傷、松動的毛發和內吸力是藏毛竇發生的三大要素[5]。

2.3治療 骶尾部藏毛竇的非手術療法僅能緩解癥狀,但無法根治,手術是其的主要治療方式。因為其病變部位的特殊性其手術方式可根據囊腫與竇道的數量、范圍及有無并發感染來決定。手術方式分為切開引流(藏毛竇急性期)和手術切除(藏毛竇靜止期)。急性期予以行切開引流,切口選擇偏離中線并深達皮下組織,盡可能清除感染組織,確保引流通暢,待感染控制后擇期行根治手術治療。靜止期手術治療,大致包括以下術式:單純藏毛竇切除術(切口開放)、藏毛竇切除袋形縫合術、藏毛竇切除一期縫合術和藏毛竇切除加皮瓣轉移術[6]。

本病例中,在急性感染期予以行切開引流,靜止期入院后予以行藏毛竇切除一期縫合術。針對本病例的治療有如下體會:1、急性期可予以行切開引流,并積極予以抗感染治療。經過上述治療能有效縮小靜止期手術范圍,降低手術難度,縮短術后恢復時間,既能減輕患者痛苦,又能有效控制復發率。2、靜止期根據病變的范圍選擇不同的術式。①若竇道單一或病變范圍小,可予以采用竇道切除一期縫合術,術后愈合時間短,局部瘢痕少,但因坐或站立活動局部產生持續張力,傷口有裂開可能。本病例術后14天拆線后發現患者切口愈合不佳,部分開裂,予以紫草油紗條和潰瘍散外用換藥延時愈合,其愈合時間雖延長,但總體療效仍符合預期。②若傷口過大不能縫合和手術后復發者,可采用藏毛竇切除袋形縫合術或單純藏毛竇切除術(切口開放),術后創面大,換藥頻繁,肉芽組織生長充填時間長。③若傷口張力過大,可予以實施藏毛竇切除加皮瓣轉移術。3、針對術后易出現切口感染,可減少術后排便次數,排便后及時清理肛門及換藥。4、針對切口裂開,可減少坐和站立活動時間,減輕局部張力。5、因藏毛竇的復發與毛發有關,可予以脫毛膏局部脫毛治療或物理療法根治性去除局部毛囊,以減少復發。

參考文獻:

[1]李春雨,張有生.實用肛門手術學[M].沈陽:遼寧科學技術出版社, 2005:258-262.

[2]Sondenaa K,Anderse E,Nesvik I,et al.Patient characteristics And symptoms in chronic pilonidal sinus disease.Int J Colorectal Dis.1995;10(1)39-42.

[3]Velotti N,Manigrasso M,Di Lauro K et al. Minimally invasive Pilonidal sinus treatment:a narrative review[J].Open Med(Wars),2019,14:532-536.

[4]張東銘,王玉成.盆底與肛門病學[M].貴陽:貴州科技出版社,2000:529.

[5]陳葉紅,費鳳珍,林才照. 13例骶尾部藏毛竇外科治療體會[J].全科醫學臨床與教育,2008,5:419-420.

[6]貢鈺霞,周在龍,邵萬金,等.4種手術方法治療藏毛竇的療效比[J].中 國普外基礎與臨床雜志,2014,21(5):623-626.