該如何化解與前男友的情感糾葛

劉敏

他為什么不理我

周日的晚上,一個(gè)女生帶著哭腔給我打電話。

女生告訴我,男朋友早上掛掉她的幾個(gè)電話。一開(kāi)始她以為對(duì)方很忙,又擔(dān)心對(duì)方發(fā)生了什么事,接連發(fā)短消息詢問(wèn),對(duì)方回復(fù)“不要再打電話了,我不會(huì)接的”,就沒(méi)有任何回應(yīng)了。她試圖調(diào)整心情,拼命告訴自己不要再去想,晚上還到操場(chǎng)跑了兩圈,仍然覺(jué)得負(fù)面情緒蜂擁而至。

在聽(tīng)她傾訴宣泄了一會(huì)兒情緒后,我將她從“以前”——對(duì)兩人之前的相處狀態(tài)回憶中拉回來(lái),把關(guān)注點(diǎn)放在目前的狀態(tài),并試圖找到一些正面的改變。“盡管感覺(jué)還是糟糕”,但她也覺(jué)得在與我聊完后比早上要平靜了一些,在約好周一的咨詢后,結(jié)束電話前她的情緒平和了許多。

那是前男友

周一在咨詢室見(jiàn)面時(shí),小晴似乎已經(jīng)從電話中情緒低落的狀態(tài)里走出來(lái)了,平靜且條理清晰地訴說(shuō)自己的感受與想法。

她躲開(kāi)了我的眼神,微微低著頭,猶豫了一會(huì)兒,說(shuō)道:“老師,其實(shí)我沒(méi)跟你說(shuō),我們已經(jīng)分手了。”

小晴與前男友就讀于不同學(xué)校,感情慢慢開(kāi)始出現(xiàn)了問(wèn)題。大概半年前與前男友分手,小晴試圖挽回?zé)o果,讓她覺(jué)得難以接受,經(jīng)歷了一段痛苦的適應(yīng)期后逐漸恢復(fù)。

我讓小晴對(duì)自己的情緒、心理及功能等綜合狀態(tài)做出評(píng)價(jià),小晴將剛分手的“崩潰”定為最糟糕的“0分”,到發(fā)生昨天事件前的狀態(tài)給自己“8分”。我對(duì)小晴解決情緒的能力給予了正面的評(píng)價(jià)。小晴也覺(jué)得自己能夠以“平常心”對(duì)待這段感情關(guān)系。但是發(fā)生了昨天的事情,情緒似乎不受控制地陷入崩潰。

小晴的故事似乎缺少一些重要的拼湊碎片,那也許是故事的關(guān)鍵,是解決小晴困惑的重要方面。我進(jìn)一步探問(wèn),她是否對(duì)前男友的“不回應(yīng)”行為背后的原因有所知曉。

小晴微微地吸了一口氣,醞釀著詞語(yǔ):“其實(shí)我是知道的……因?yàn)樗笥芽吹搅宋覀兊牧奶欤退臣芰恕4蟾潘且芟影伞!?/p>

“哦,他現(xiàn)在已經(jīng)有女朋友了?”

我希望的關(guān)系是……

在許多人看來(lái),前男友現(xiàn)在處于一段戀愛(ài)關(guān)系中,小晴仍然與之有感情糾葛是不妥當(dāng)?shù)摹N也⑽磳?duì)此過(guò)多地討論,而是想了解小晴對(duì)與前男友關(guān)系的定位,以及關(guān)系發(fā)展的判斷。

“假如昨天的事解決了,你覺(jué)得你們會(huì)是以什么樣的關(guān)系相處,或者說(shuō)你希望你們是什么樣的關(guān)系?”

小晴對(duì)我跳過(guò)她目前所處的困境,似乎有點(diǎn)困惑,但還是表示出希望“復(fù)合”。我并沒(méi)有馬上指出期望中不合理的地方,而是引導(dǎo)她對(duì)“期望”的可行性進(jìn)行思考,進(jìn)一步清晰關(guān)系定位。“那你會(huì)做些什么?或者說(shuō)會(huì)經(jīng)過(guò)什么你們才會(huì)重新復(fù)合?”

小晴卻在沉默一會(huì)兒后告訴我,“復(fù)合”應(yīng)該是不可能的,因?yàn)樗?jīng)直接地問(wèn)過(guò)前男友關(guān)于“復(fù)合”的可能性,對(duì)方表示出否定。

小晴說(shuō)的“期望”更多是從情感出發(fā),實(shí)際理智上已經(jīng)在否認(rèn)這種可能。為了幫助她厘清心里的想法,我再次問(wèn)道:“既然你覺(jué)得重新在一起的可能性很低,那可不可以重新想想剛才我的問(wèn)題——你希望以后跟他的關(guān)系是什么?怎么相處?”小晴給出的回答是“好朋友”,“有什么事都會(huì)聊,而不是像現(xiàn)在這樣什么聯(lián)系都沒(méi)有。”

理智地審視過(guò)兩人關(guān)系的發(fā)展可能性后,小晴做出了較符合實(shí)際的定位。為了讓小晴看到她目前所處的狀態(tài)與“期望定位”的不一致,我進(jìn)一步引導(dǎo)詢問(wèn)兩人日常聯(lián)系相處的模式。

有一段時(shí)間,小晴與前男友一天會(huì)打電話兩三次,微信聊天互動(dòng)等的頻率非常高,聊的都是日常學(xué)習(xí)生活中發(fā)生的事情,以及情緒、看法等。需要詢問(wèn)、解決的事情,第一反應(yīng)還是尋求前男友的幫助。

我向小晴指出,兩人的相處模式跟分手前差別不大,似乎除了名義上不再是“戀人”,一切還與以前一樣,跟她“要好的朋友”有很大差別。

這個(gè)矛盾的挑明,可能對(duì)小晴有一定的沖擊,但是她似乎不甘心,不想斷開(kāi)與對(duì)方的聯(lián)系。

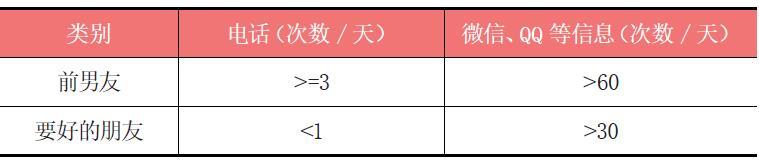

為了讓小晴更直觀地了解她與對(duì)方的相處模式,我在紙上畫了一個(gè)簡(jiǎn)單的表,對(duì)比她與前男友及要好的朋友聯(lián)系的頻率。

小晴根據(jù)實(shí)際情況估計(jì)填充完后,若有所思。我在旁指出,“你說(shuō)希望和他是要好的朋友,但看上去你跟他的相處模式與你所說(shuō)的希望并不一樣。是不是你心底的希望并不是剛才說(shuō)的那樣?”

小晴幾乎沒(méi)猶豫,搖了搖頭,“不是的,我應(yīng)該只能跟他成為好朋友。”

“老師,我有點(diǎn)明白了。我是不是還習(xí)慣了依賴他,用以前的模式跟他相處,跳不出來(lái)?”

我跟小晴討論了人際關(guān)系定位與相處模式,一般來(lái)說(shuō)關(guān)系定位與相處模式應(yīng)該是一致的,假如出現(xiàn)了矛盾,可能會(huì)造成人際邊界的混亂和感情上的混淆。經(jīng)過(guò)討論,小晴同意逐步改變相處模式,具體通過(guò)減少電話、微信聯(lián)絡(luò)的頻率,清晰人際邊界,定位在好朋友的關(guān)系上。

隔了一段時(shí)間,小晴通過(guò)短信告訴我,她基本上能以“朋友”的心態(tài)面對(duì)前男友了,在情緒與日常事件上也不再馬上想到對(duì)方,就算沒(méi)有密切聯(lián)系或者對(duì)方不回復(fù)“也沒(méi)什么大不了”。

[個(gè)案點(diǎn)評(píng)]

小晴失戀后與前男友的人際交往模式處于一種“平衡”的假象中,實(shí)際上是不清晰、不穩(wěn)定的狀態(tài)。一旦失衡會(huì)使得她陷入混亂的局面,影響情緒以至于出現(xiàn)心理狀態(tài)的紊亂,就是案例開(kāi)頭的強(qiáng)烈情緒波動(dòng)。

問(wèn)題出現(xiàn)的影響因素,可能來(lái)自小晴對(duì)前男友仍然有著較強(qiáng)的情感依戀,對(duì)逝去的愛(ài)情仍充滿了美好的回憶,甚至對(duì)恢復(fù)戀愛(ài)關(guān)系抱有期望。

過(guò)多地關(guān)注背后的因素,可能會(huì)令小晴陷入過(guò)去或者讓她覺(jué)得受到指責(zé)批判。尊重來(lái)訪者自身的經(jīng)驗(yàn)、思考模式、行為解決模式等個(gè)人資源,有利于咨訪關(guān)系,也有利于發(fā)掘問(wèn)題根源,幫助來(lái)訪者做出更適合自己的判斷與行為。

小晴實(shí)際上內(nèi)心已經(jīng)對(duì)“復(fù)合”進(jìn)行了判斷評(píng)估,否定了該期望的可能性。我從旁幫助她自己發(fā)現(xiàn)問(wèn)題——清晰關(guān)系定位及人際邊界;采取問(wèn)題解決法,將關(guān)注點(diǎn)放在可以怎么實(shí)施,做些什么達(dá)成期望,幫助她建立更有效的解決方式。