疫情后全球債務狀況、風險識別與政策應對

熊婉婷 楊盼盼

在新冠肺炎疫情沖擊下,全球債務規(guī)模大幅擴張,整體債務負擔再創(chuàng)歷史新高。與2008年全球金融危機相比,本輪債務積累潮來勢更加兇猛。從債務規(guī)模的擴張幅度看,政府部門的債務積累速度大于私人部門,發(fā)達經濟體大于發(fā)展中經濟體。疫情后,公共部門加杠桿的主要原因在于貨幣寬松和財政刺激政策的實施,而紓困政策實施力度的差異則是導致發(fā)達經濟體和發(fā)展中經濟體債務增速不同的主要原因。隨著各國紓困政策的退出,債務危機的范圍可能進一步擴大。為此,我國也要未雨綢繆,積極做好政策準備,以應對可能出現的外部債務風險對我國經濟的影響。

疫情后的債務變化趨勢

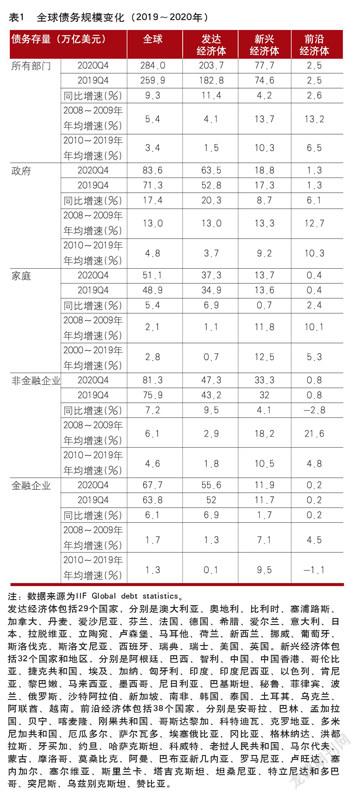

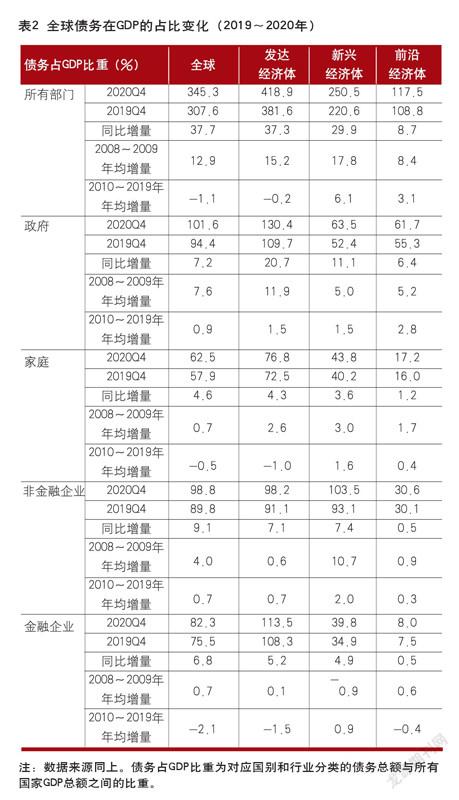

新冠肺炎疫情沖擊下,全球債務大幅擴張,整體償債負擔加劇。2020年全球債務飆升至創(chuàng)紀錄的284萬億美元,達到全球GDP的345%。與2019年同期相比,全球債務規(guī)模擴張了9.3%,債務在GDP中的占比增加了37.7個百分點。本輪債務積累不僅打破了近十年來債務占GDP中占比的下降趨勢,而且債務規(guī)模擴張幅度遠高于2008~2009年全球金融危機期間(債務規(guī)模增速僅為5.4%)。在目前刺激性政策的支持下,全球金融市場整體流動性仍較為寬松,全球債務發(fā)行量仍高于疫情前的水平。短期內預計本輪債務積累潮將進一步持續(xù)。不過,在全球性經濟復蘇的支持下,2022年債務在GDP中占比的上升大概率會比2021年較為溫和,償債負擔加劇的壓力也將有所緩解(見表1)。

分部門看,政府部門的債務擴張速度大于私人部門,反映出疫情后紓困政策所帶來的影響。2020年,全球政府債務規(guī)模為83.6萬億元,同比增速達17.4%,遠高于私人部門同期增速。與2019年相比,2020年全球政府債務在GDP中的占比增加了7個百分點至101.6%。大規(guī)模紓困政策的使用是政府債務擴張的主要原因。2020年非金融私人部門債務在GDP中的占比從2019年的147.7%增至161.3%,其中家庭債務規(guī)模增加了5.4%、達到GDP 的62.5%,部分增長由疫情后的房地產市場繁榮所驅動。非金融企業(yè)債務規(guī)模增加了7.2%,達到GDP的98.8%。企業(yè)部門的債務增長與各類政府的支持措施息息相關,包括延期償債和貸款擔保計劃等。此外,疫情紓困政策的影響也體現在金融企業(yè)負債率的增長上。在各國央行普遍降低利率或量化寬松的政策支持下, 2020年金融企業(yè)的債務增長了6.1%,達到GDP的82.3%。這是自2007年以來的最大增幅,也是自2016年以來的首次年度增長。

整體而言,發(fā)展中經濟體的債務擴張幅度遠小于發(fā)達經濟體。其主要原因在于:前者政策空間不足、紓困政策力度更為有限,因而導致實體經濟融資難度更大。2020年發(fā)達經濟體的債務同比增速高達11.4%,比新興經濟體和前沿經濟體高了7~8個百分點。不同經濟體之間的差異在政府部門最為明顯。在發(fā)達經濟體政府部門債務以20.3%的年均增速快速擴張的同時,新興和前沿經濟體政府部門的債務增速分別只有8.7%和6.1%。私人部門也存在類似差距。無論是家庭、非金融企業(yè)還是金融企業(yè),發(fā)達經濟體的債務增速均普遍高于發(fā)展中經濟體。在前沿經濟體中,?非金融企業(yè)甚至還出現了債務規(guī)模不增反減的現象,反映出有關企業(yè)在疫情期間的融資困難。

疫情后各國債務負擔水平均大幅增加,但債務上漲幅度和債務積累主體各有不同。在發(fā)達經濟體中,歐洲國家的漲幅居前,特別是法國、西班牙和希臘,這三個國家的非金融部門債務占GDP比率較2019年同期至少提高了50個百分點,其中政府部門是推動債務增長的主力。美國債務比重的擴張幅度在發(fā)達國家中處于中等偏高水平,2020年的非金融部門債務占GDP比重較2019 年提高了近40個百分點,債務增長同樣主要由政府部門主導。在新興經濟體中,處于貨幣危機和經濟動蕩中的黎巴嫩債務水平上漲最多,其私人部門債務無序擴張,政府無所作為,呈現出典型的危機特征。新加坡、中國、土耳其的非金融部門債務占GDP比重漲幅居前。不同于發(fā)達國家政府債務主導的債務積累,中國、黎巴嫩等新興市場國家非金融企業(yè)的債務增加幅度比政府部門更大。在前沿經濟體方面,馬爾代夫、巴林、贊比亞、阿曼等國家債務占GDP比率提高最快。這些國家的債務上漲主要由政府部門主導,部分國家企業(yè)部門的債務甚至有所下降(見表2)。

疫情后的債務風險識別

疫情后全球債務的快速積累預示著金融脆弱性的上升。由于紓困政策的普遍使用,公共部門債務比重上升已成為所有國家面臨的共同挑戰(zhàn)。雖然發(fā)達國家債務擴張幅度比發(fā)展中國家更大,?但發(fā)展中經濟體爆發(fā)債務危機的風險反而更高,目前已有近一半低收入國家陷入主權債務困境。造成二者債務承受能力差異的因素包括發(fā)達國家的融資穩(wěn)定性更高、資金來源更廣、資金成本更低、債務治理能力更強以及金融安全網設施更為完善等。受全球復蘇分化、美聯(lián)儲退出貨幣寬松政策等因素影響,未來兩年內新興和發(fā)展中經濟體所面臨的主權債務風險可能進一步上升。在私人部門,風險主要集中于企業(yè)部門和與之密切相關的金融機構。在紓困政策退出前,企業(yè)部門風險將更多表現為“僵尸企業(yè)”數量的上升。隨著紓困政策的逐步退出,各大經濟體將迎來一波企業(yè)破產潮;同時,有關金融部門的資產負債表也將進一步惡化。

公共部門的債務風險

中短期內,發(fā)達經濟體爆發(fā)主權債務危機的概率并不高。首先,盡管債務有所增加,但鑒于市場利率的下降趨勢,發(fā)達經濟體的平均利息支出總體上處于較低水平。由于負利率的存在,?甚至可能出現新增債務越多、償債負擔越小的反常現象。其次, 發(fā)達經濟體在疫情前的初始通脹水平較低,日本、歐洲等發(fā)達經濟體通脹水平遠低于2%,價格水平上漲的空間更大,以美聯(lián)儲為代表的部分中央銀行還提高了通脹容忍度。換言之,盡管債務擴張幅度更大、經濟刺激力度更強,但發(fā)達經濟體可以通過赤字貨幣化的方式為政府支出提供融資。再次,發(fā)達經濟體的經濟復蘇更為強勁,有助于維持利率小于經濟增速的局面。只要利率與增長之差為負,即使債務繼續(xù)增加一國的債務比率,也不會呈現爆發(fā)式增長,而是最終穩(wěn)定在一定水平。此外,隨著經濟的快速復蘇,發(fā)達國家的政府還可以通過適度縮減財政赤字或增加財政盈余的方式來穩(wěn)定債務比重。不過,歐盟國家的情況可能出現國別分化。雖然已經實行貨幣一體化,但各國的復蘇步驟不一,其中,意大利、西班牙等的邊緣國家可能比德國、法國等核心國家面臨更高債務風險。

與此相對,很多發(fā)展中國家的主權債務風險更為嚴峻。與發(fā)達經濟體相比,發(fā)展中經濟體的融資成本更高、政府利息支出占GDP比例更大。由于對外部融資依賴性更強,這些國家也更容易受到國際金融市場波動的影響,尤其需要警惕由于美聯(lián)儲加息引發(fā)的資本外流和貨幣貶值風險。在新冠肺炎疫情造成的巨大經濟沖擊下,已經約有一半的低收入國家陷入主權債務困境。截至2021年6月,處于債務危機中的國家有9個,分別是剛果共和國、厄立特里亞、格林納達、莫桑比克、圣多美和普林西比、索馬里、南蘇丹、蘇丹和津巴布韋;面臨高風險的國家有28個, 分別是阿富汗、布隆迪、喀麥隆、佛得角、中非共和國、乍得、吉布提、多米尼加、埃塞俄比亞、岡比亞、加納、幾內亞比紹、海地、肯尼亞、基里巴斯、老撾、馬爾代夫、馬紹爾群島、毛里塔尼亞、密克羅尼西亞、巴布亞新幾內亞、圣文森特和格林納丁斯、薩摩亞、塞拉利昂、塔吉克斯坦、湯加、圖瓦盧和贊比亞。疫情后債務可持續(xù)性風險評級惡化的國家數量還在進一步增加。很多低收入國家同時面臨債務可持續(xù)性和融資可持續(xù)性的雙重挑戰(zhàn)。一方面,疫情沖擊導致低收入國家的融資缺口進一步擴大。國際貨幣基金組織預計,低收入國家在未來五年內的總融資需求高達2000億~3500億美元。另一方面,信用評級的惡化導致這些國家融資更為困難。隨著各國疫苗接種和經濟復蘇速度差距的拉大,美國等發(fā)達國家可能在2022~2023年內退出貨幣寬松政策,屆時疫情尚未得到完全控制、經濟依然疲軟、債務負擔高企的發(fā)展中國家將面臨更為嚴峻的資本外流和貨幣貶值威脅。

私人部門的債務風險

從全球層面看,非金融企業(yè)既是疫情后私人部門債務積累的主體,也是私人部門債務風險的主要來源。截至2020年底,全球非金融企業(yè)部門債務總額約為81.3萬億美元,其中約有20%是公司債券。自2008年以來,全球公司債市場規(guī)模飆升,疫情沖擊進一步推高了全球公司債券的發(fā)行規(guī)模。2020年上半年,全球非金融企業(yè)債券發(fā)行量達到創(chuàng)紀錄的2萬億美元,較2019年同期增長了49%。但是,公司債市場的整體質量卻在不斷下降。2019年,全球非金融公司債券中只有30%被評為A級或以上級別,低質量公司債的積累在發(fā)達經濟體中最為明顯。以美國為例,未來五年到期的公司債券幾乎有一半低于投資級,投資級評級最低的企業(yè)債券評級BBB數量也處于歷史高點。隨著疫情后美聯(lián)儲逐步退出貨幣寬松政策,發(fā)行高風險債券的公司將面臨更大的破產威脅。在巴西、智利和墨西哥等新興市場經濟體,公司債市場近年來也成為更加重要的私人部門融資來源,未償非金融企業(yè)債券的年增長率遠高于10%。由于國家風險較高,這些新興市場公司債券的評級普遍較低,金融脆弱性更強。參照1997年亞洲金融危機的經驗,新興市場經濟體企業(yè)部門的債務積累可能進一步轉化為銀行危機甚至引發(fā)全面金融危機。

疫情期間的紓困政策暫時緩解了企業(yè)部門的債務風險,但有關脆弱性并未消失,反而會隨著紓困政策的退出而逐步暴露。疫情期間很多企業(yè)遭到重創(chuàng),只是因為在政府紓困政策的支持下才得以勉強維持。如果政府在經濟尚未穩(wěn)定的情況下就退出紓困政策,很可能迎來一波新的企業(yè)破產潮。反之,如果紓困政策持續(xù)時間過長,則會面臨僵尸企業(yè)拖累經濟增長的困境。安聯(lián)研究全球破產報告顯示,近一半國家會在2020~2021年內遭遇2008年全球金融危機以來最大的一波企業(yè)破產潮。預計紓困政策的永久退出將導致全球破產率增加5%~6%。其中,美國、巴西、中國、英國、西班牙、意大利、比利時和法國等國家破產率指數的漲幅居前。面對這些挑戰(zhàn),各國政府部門必須準確把握退出時機,在維護經濟穩(wěn)定和恢復市場化破產機制之間取得平衡。

與2008年全球金融危機類似,企業(yè)部門的違約會進一步波及與之密切相關的金融部門。在美歐等發(fā)達國家,非銀行金融部門的脆弱性比銀行部門更值得關注。2008年全球金融危機后,這些國家普遍加強了宏觀審慎監(jiān)管的力度,銀行資本充足率大幅提高,整個銀行業(yè)應對危機的能力普遍得到增強。然而,在傳統(tǒng)銀行業(yè)受到監(jiān)管強化沖擊的同時,許多高風險投資活動并未消失,只是轉移到了非銀行金融部門。以美國為例,在新冠肺炎疫情之前,貸款抵押債券(Collateralized Loan Obligations, CLOs)的數量就在不斷上升。這種金融工具是2008年期間引發(fā)次貸危機的抵押擔保證券的近親。如果說2008年全球金融危機期間信用違約掉期的基礎是次級抵押貸款,那么今天的信用違約掉期的主要成分之一就是公司垃圾債券。CLOs把高風險的公司貸款收集起來,然后組織成一組新的證券。一旦作為基礎資產的高風險企業(yè)違約,所有債權人都有連帶違約風險。這種金融工具的普遍使用是美國影子銀行體系繁榮的一個體現,也是2008年危機后金融機構為了規(guī)避監(jiān)管和滿足投資者資產收益需求的產物。進入后疫情時代,CLOs市場可能因為企業(yè)信用降級、違約升級等事件開始瓦解,甚至出現更深層次的拋售,這將放大現有的經濟壓力。2020年已經出現了第一批被CLOs工具放大的企業(yè)違約案例。盡管市場內部人士堅持認為CLOs內置了減震器,這會將風險內部化并加以控制,但這種工具的復雜性和杠桿效應確實與2008年危機的產生息息相關。即使CLOs不會導致后疫情時代的經濟衰退,它們也會在一定程度上放大危機。

在新興市場和發(fā)展中經濟體,金融部門的脆弱性不僅與國內企業(yè)違約率上升高度相關,而且還面臨更為嚴峻的資本外流和匯率波動挑戰(zhàn)。自2008年全球金融危機以來,發(fā)展中國家的債權人構成發(fā)生了實質性變化,不僅私人債權人在總債務中的占比大幅上升,而且更多國內債務由國外投資者持有。對新興市場經濟體的投資往往采取跟蹤基準指數的被動管理戰(zhàn)略,如跟蹤摩根大通主權債券EMBI指數、摩根士丹利MSCI股票指數等基準指數。這種基于基準指數的被動投資戰(zhàn)略不僅容易因為“羊群效應”而導致恐慌拋售,而且對全球金融狀況的變化高度敏感,往往會通過觸發(fā)發(fā)展中國家投資組合流動的同步運動來放大負面沖擊。后疫情時代,發(fā)達經濟體和發(fā)展中經濟體的不均衡復蘇可能加劇新興市場國家所面臨的資本外流和貨幣貶值壓力。由于高債務和高通脹的限制,部分經濟體的貨幣和財政政策空間更為有限。隨著紓困政策的退出,這些經濟體將迎來一波企業(yè)違約潮和相關金融部門資產負債表的惡化,甚至爆發(fā)金融危機。

總體而言,疫情后需要重點關注三類風險。一是低收入和新興市場國家的主權債務風險。目前部分國家已經處于危機之中,疫苗分配不均、全球復蘇不同步、美聯(lián)儲退出寬松政策等因素可能導致危機國家的范圍進一步擴大。二是企業(yè)部門的破產率可能在政府退出紓困政策后迅速上升,較早退出紓困政策的國家已出現類似趨勢。在貨幣寬松和財政刺激政策的支持下,企業(yè)部門的風險將更多表現為“僵尸企業(yè)”數量的增加。隨著紓困政策的逐步退出,各大經濟體將迎來一波企業(yè)破產潮。三是企業(yè)破產可能波及有關金融機構。發(fā)達經濟體非銀行金融部門的脆弱性較高,發(fā)展中經濟體需要高度重視資本外流和貨幣貶值風險。

我國應對外部債務風險的政策建議

疫情后,全球債務水平的迅速攀升反映出各經濟部門金融脆弱性的增強。目前已有部分低收入和新興市場國家爆發(fā)主權債務危機。隨著各國紓困政策的退出,債務危機的范圍可能進一步擴大。面對外部經濟體的債務危機風險,我國要積極做好政策應對的準備。

夯實本國應對債務風險的經濟金融基礎,在維護金融體系穩(wěn)定性和允許不良企業(yè)退出之間取得平衡,盡量避免私人部門的脆弱性累積成為疫情后的遺留問題。本國的經濟復蘇和金融穩(wěn)定是我國應對全球債務風險的基礎。作為疫情后最早實現疫情傳播控制和經濟復蘇的國家,我國已逐步退出紓困政策,企業(yè)破產率已有所上升。一方面,我國應繼續(xù)逐步退出政府干預,發(fā)揮市場化的不良企業(yè)淘汰機制,并且適度收緊宏觀審慎政策以增強金融部門的穩(wěn)定性;另一方面,我國也應保持貨幣政策的靈活性,避免融資環(huán)境過快收緊。對于可以持續(xù)經營、但入市融資渠道有限、暫時面臨流動性或償付風險的企業(yè),我國還可以通過減稅降費等措施為具體企業(yè)提供定向政策支持。

積極參與針對發(fā)展中國家的國際債務治理合作,與其他債權人共同協(xié)作以緩解有關國家的債務負擔。近年來,我國對“一帶一路”國家的債權規(guī)模不斷擴大,已成為眾多國家的新興債權人和重要貿易伙伴。因此,這些國家的主權風險不僅局限于其自身,而且很可能通過資產負債表、國際金融市場和國際貿易等渠道對我國進行反向溢出。具體而言,我國應繼續(xù)在G20《債務暫停償還倡議》框架下為申請國際援助的低收入國家提供緩債援助,以及在《緩債倡議后續(xù)共同框架》下處理有關國家的主權債務重組申請。此外,我國還應該積極推動國際貨幣基金組織新增SDR的再分配和債務重組工具的創(chuàng)新,為面臨債務困境的國家提供更多流動性和更為多元化的國際援助方案。

擴大疫苗供給能力,加強全球疫情防控合作,在實現本國疫苗普及的同時為飽受疫情困擾的國家提供更多醫(yī)療、財務和技術援助。疫苗普及和疫情防控已成為影響各國經濟復蘇和開放程度的重要因素。如果當前疫苗分配不均的局面進一步持續(xù),發(fā)達國家和發(fā)展中國家的經濟復蘇差距恐將進一步擴大。為了緩解這一趨勢,我國應發(fā)揮自身優(yōu)勢,擴大疫苗產能,在本國疫苗接種普及的同時,積極參與全球疫情防控合作,為其他發(fā)展中國家提供有關醫(yī)療援助,以減輕疫情對這些國家造成的負面影響。

(作者單位:中國社會科學院世界經濟與政治研究所)

責任編輯:劉?彪

ChinaBanker@vip.163.com