靖邊氣田馬家溝組碳酸鹽巖儲層特征及主控因素

李寶成

(陜西延長石油(集團)有限責任公司 延長氣田采氣二廠,陜西 靖邊 718500 )

0 引言

鄂爾多斯盆地下古生界奧陶系地層在加里東運動中整體抬升,暴露于大氣地表環境并遭受150 Ma以上的風化、淋濾和剝蝕作用[1]。長期的沖刷和溶蝕作用使馬家溝組頂部形成一套溶蝕孔、洞系統十分發育的巖溶風化殼儲集層[2],下古生界大牛地氣田[3-5]和靖邊氣田[6-7]等大氣田的形成與風化殼儲集層的發育密切相關。因此,明確儲層的分布規律及控制因素對馬家溝組天然氣資源的進一步勘探至關重要。

楊威等[8]、李百強等[9]認為,碳酸鹽巖儲層分布受控于巖相古地理環境。王國亭等[10]、李百強等[11]、王金娜等[12]、羅清清等[13]認為,成巖作用與成巖相對儲層分布有重要影響。張寧寧等[14]認為,構造作用對裂縫性碳酸鹽巖儲層分布控制作用明顯。張銀德等[15]、邱隆偉等[16]、牛君等[17]、淡永等[18]、魏新善等[19]、ZHU Liwen等[20]、CAO Jianwen等[21]、曹紅霞等[22]認為,巖溶古地貌等是風化殼型碳酸鹽巖儲層形成的關鍵,但主導風化殼不同部位的碳酸鹽巖儲層的控制因素具有明顯差異。

以靖邊南部馬家溝組五段4(馬五4)亞段為例,在鉆井巖心觀察、薄片鑒定、物性資料統計分析及壓汞測試分析等儲層特征研究的基礎上,分析古構造、巖相古地理、成巖作用和巖溶古地貌等因素對儲層的控制作用,明確靖邊南部馬五4亞段儲層的分布規律,為研究區天然氣勘探有利區優選提供指導。

1 地質背景

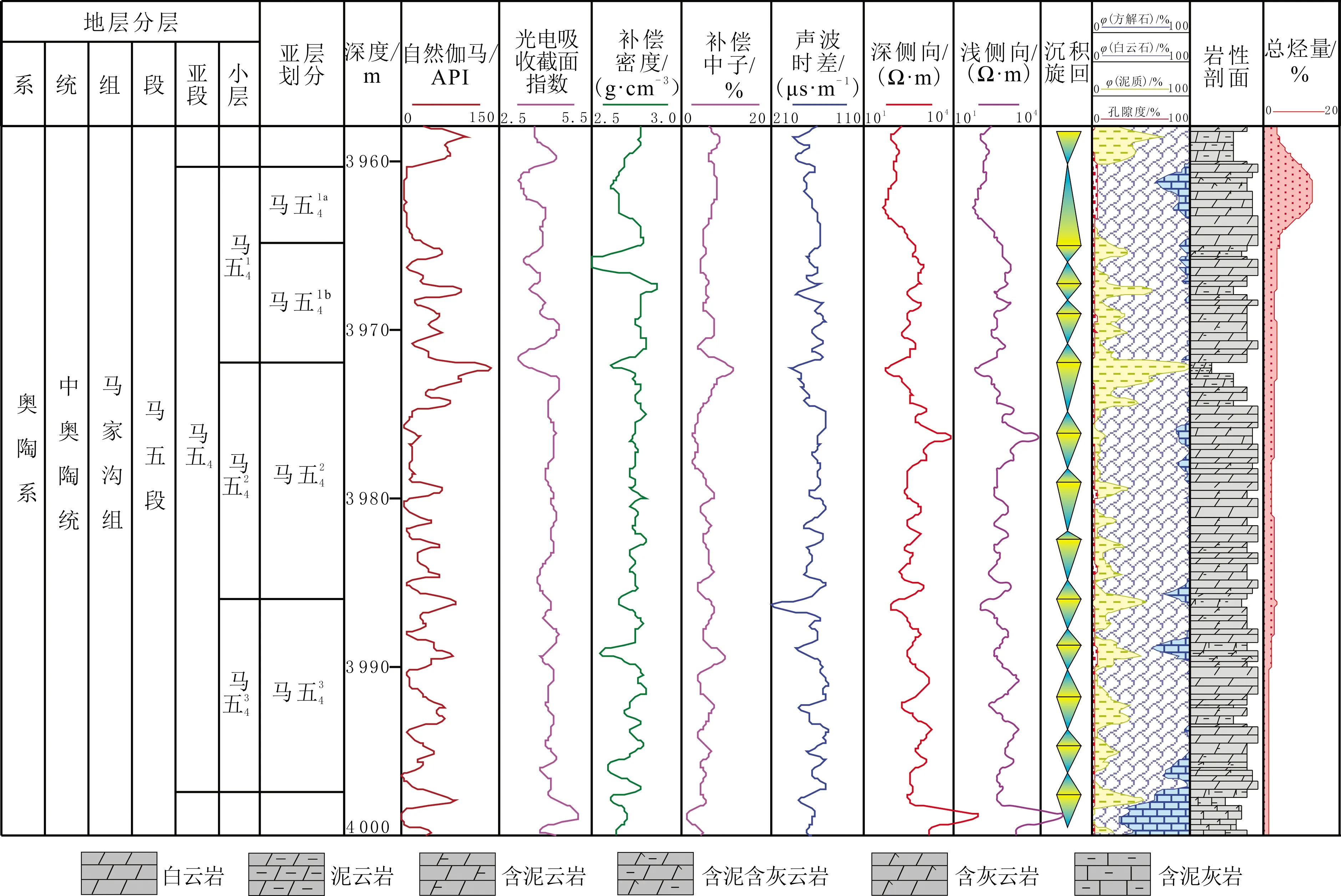

奧陶系馬家溝組沉積時期,鄂爾多斯盆地內部整體表現為坳隆相間的構造格局[23]。盆地西南部的中央古隆起和東部的陜北凹陷長期并存且相互作用,決定盆地的古構造和古地理環境格局[24]。早古生代,盆地進入穩定克拉通發育時期,沉積一套區域上分布穩定的海相碳酸鹽巖沉積建造[25]。根據巖性及沉積旋回,馬家溝組自下而上可分為馬一~馬六6個層段,而馬五段自上而下又可分為馬五1~馬五1010個亞段,其中馬五4亞段是在三級海平面下降背景下、四級海平面上升過程中形成的一套以石灰巖為主夾白云巖的沉積(見圖1)。

圖2 延929井馬五4亞段地層、巖性和測井曲線響應特征Fig.2 Formation, lithology and logging curves response of the Ma 54 Sub-member from well Yan 929

2 儲層特征

2.1 巖石學特征

根據碳酸鹽巖巖石成因—結構分類方案[26],結合研究區馬五4亞段的碳酸鹽巖物質成分、結構及沉積構造特征,將研究區馬五4亞段儲集層巖石類型劃分為膏鹽溶蝕泥粉晶白云巖、巖溶角礫泥粉晶白云巖和砂礫屑泥晶白云巖三類。

2.1.1 膏鹽溶蝕泥粉晶白云巖

2.1.2 巖溶角礫泥粉晶白云巖

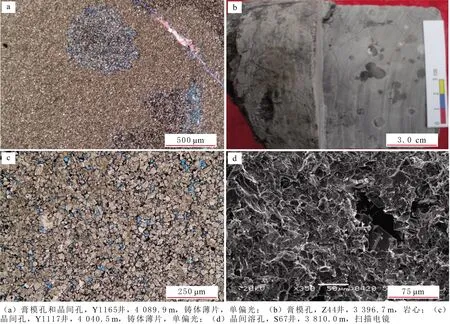

巖溶角礫泥粉晶白云巖是研究區風化殼附近馬五4亞段的主要儲層巖石類型,巖石主要分布于靠近中央隆起帶的巖溶高地,巖溶坍塌并伴隨角礫化過程而形成角礫結構(見圖3(b-c))。此外,由于研究區剝蝕較為嚴重,巖石中發育大量的灰質、泥質和粉砂質膠結組分(見圖3(d))。

圖3 靖邊南部馬五4亞段儲集層微觀巖相特征Fig.3 Characteristics of micro-lithofacies of Ma 54 Sub-member in Southern Jingbian Area

2.1.3 砂礫屑泥晶白云巖

2.2 儲集空間類型

研究區馬五4亞段碳酸鹽巖主要發育次生孔隙,根據成因,可進一步劃分為鑄模孔隙、晶間孔和晶間溶孔。

2.2.1 鑄模孔隙

研究區馬五4亞段鑄模孔隙包括膏模孔隙和鹽模孔隙,主要發育在膏鹽溶蝕角礫泥、粉晶白云巖中(見圖4(a-b)),其形成機理為含膏或含鹽的泥粉晶白云巖在遭受早期淡水溶蝕后,易溶的硬石膏或石鹽組分被溶解,形成具有儲集能力的膏模孔或鹽模孔。若該類孔隙部分被圍巖碎屑充填,可以形成示底構造,但未被充填的部分具有一定的儲集能力。

2.2.2 晶間孔和晶間溶孔

這兩類孔隙主要發育在砂礫屑粉細晶白云巖中(見圖4(c-d)),晶間孔是在淺埋藏階段由具有滲透性的顆粒灰巖在被白云化流體交代過程中,離子半徑較小的Mg2+替代Ca2+后釋放的空間而形成[27]。此類孔隙連通性較好,是研究區重要的儲集空間類型。晶間溶孔是中、深埋藏階段的酸性地層水,沿微裂縫對晶間灰質組分再次進行組構選擇性溶解而成。

圖4 研究區馬五4亞段主要儲集空間類型Fig.4 Major types of reservoir space of Ma 54 Sub-member in the study area

2.3 物性特征

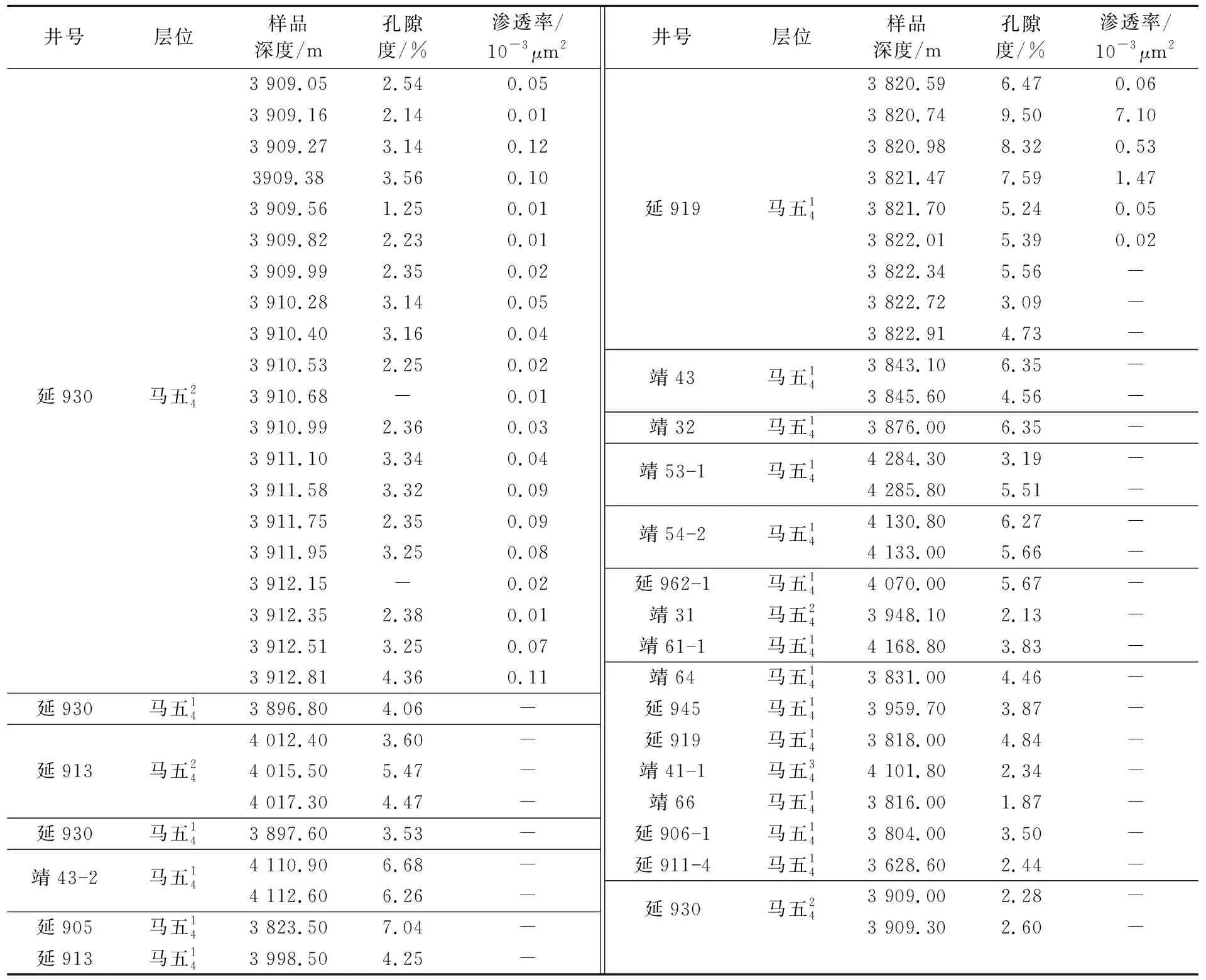

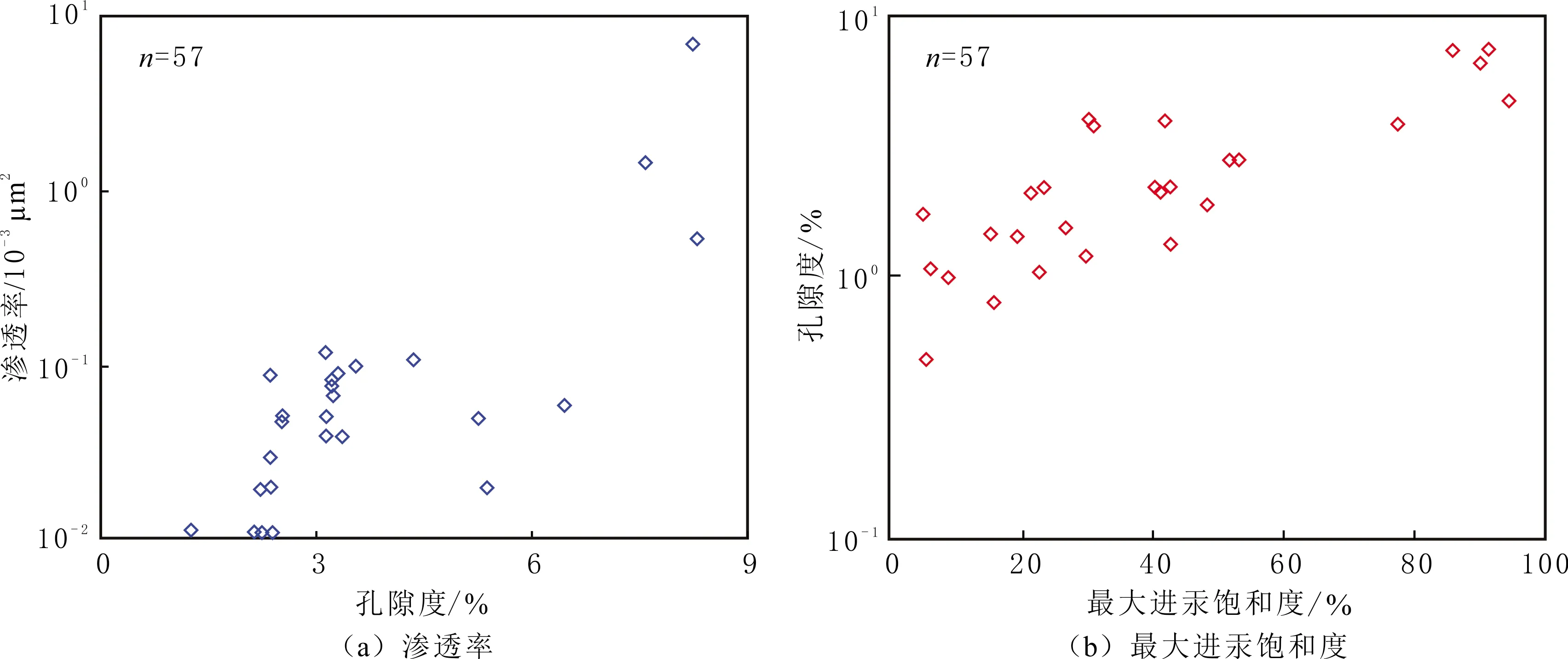

實測巖心物性結果顯示,研究區57個馬五4亞段碳酸鹽巖樣品的孔隙度變化范圍相對較大,整體介于1.25%~9.50%,峰值區間主要分布于2.00%~7.00%。滲透率整體變化范圍相對較大,整體介于(0.01~7.10)×10-3μm2,主要分布于(0.01~0.10)×10-3μm2之間(見表1),屬于典型的低孔低滲儲層。實測孔隙度與滲透率相關關系相對較差(見圖5(a)),表明儲層的孔隙結構相對復雜。從樣品的實測孔隙度和最大進汞飽和度關系可以看出,二者之間呈現一定的線性正相關關系(見圖5(b)),表明最大進汞飽和度對儲層的孔隙度具有明顯的影響。

表1 研究區馬五4亞段物性數據

圖5 研究區馬五4亞段孔隙度與滲透率、最大進汞飽和度交會Fig.5 Crossplot of measured porosity versus permeability and maximum mercury saturation of Ma 54 Sub-member in the study area

2.4 儲層孔隙結構特征

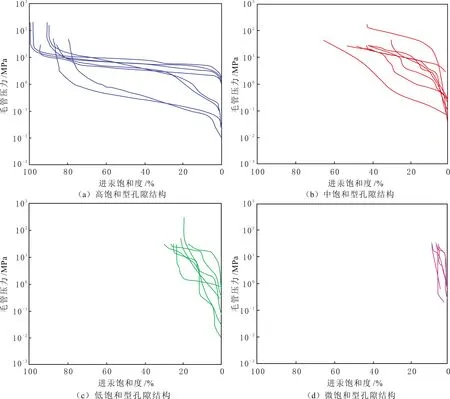

由于儲層孔隙度受最大進汞飽和度影響明顯,首先根據最大進汞飽和度,將研究區馬五4亞段儲層劃分為高飽和型(最大進汞飽和度大于70%)、中飽和型(最大進汞飽和度介于30%~70%)、低飽和型(最大進汞飽和度介于10%~30%)和微飽和型(最大進汞飽和度小于10%)4類;然后根據排驅壓力(排驅壓力小于0.1 MPa為低排型,介于0.1~1.0 MPa為中排型、大于1.0 MPa為高排型)和孔喉分布特征(壓汞曲線斜率小為單峰型,斜率大為多峰型),對每一類孔隙結構特征進行研究。

2.4.1 高飽和型孔隙結構

此類孔隙結構可進一步劃分為高飽低排單峰、高飽低排多峰、高飽中排多峰和中飽低排多峰4種亞類。具有大量鹽模孔隙和晶間孔的粉晶白云巖往往發育大量孔隙,并具有孔隙度高、儲集性能好的特點,排驅壓力低的樣品發育一般鹽模孔,并具有滲透性良好的微孔隙系統,其最大孔喉半徑大,壓汞曲線多具有雙峰及多峰特征(見圖6(a))。

2.4.2 中飽和型孔隙結構

此類孔隙結構可進一步劃分為中飽低排多峰、中飽低排細峰、中飽高排細峰和中飽中排多峰4種亞類。由于膏鹽溶蝕角礫云巖儲層的孔隙度較高,儲集性能較好。低排型樣品發育較多鹽模孔,其微孔隙系統具有較好滲透性。以晶間孔為主的儲層樣品的壓汞曲線具有細偏單峰特征。隨儲層中微孔隙系統發育程度降低,其孔隙結構逐漸轉化為中飽中排多峰型孔隙結構。如果鹽模孔隙大部分被膠結,則形成中飽高排細偏單峰型孔隙結構(見圖6(b))。

2.4.3 低飽和型孔隙結構

此類孔隙結構主要包括低飽低排多峰、低飽中排細峰、低飽中排粗峰和低飽高排細峰4種亞類。對應的儲集層的孔隙發育相對較差,且非均質性強,主要存在于非組構選擇型溶蝕孔隙及微裂縫相對發育的巖溶角礫泥粉晶白云巖。此外,當泥晶白云巖中的膏、鹽模孔不發育或大部分被膠結,僅發育少量的微裂隙和微孔隙時,也形成低孔型孔隙結構的儲層(見圖6(c))。

2.4.4 微飽和型孔隙結構

此類孔隙結構以微飽中排細偏結構為主。由于致密泥晶白云巖中僅發育少量的微孔隙或微裂縫,孔隙喉道相對狹窄,儲集性能和滲流性能十分有限,是主要發育的儲層巖石類型(見圖6(d))。

圖6 研究區馬五4亞段孔隙結構類型Fig.6 Pore structure types of Ma 54 Sub-member in the study area

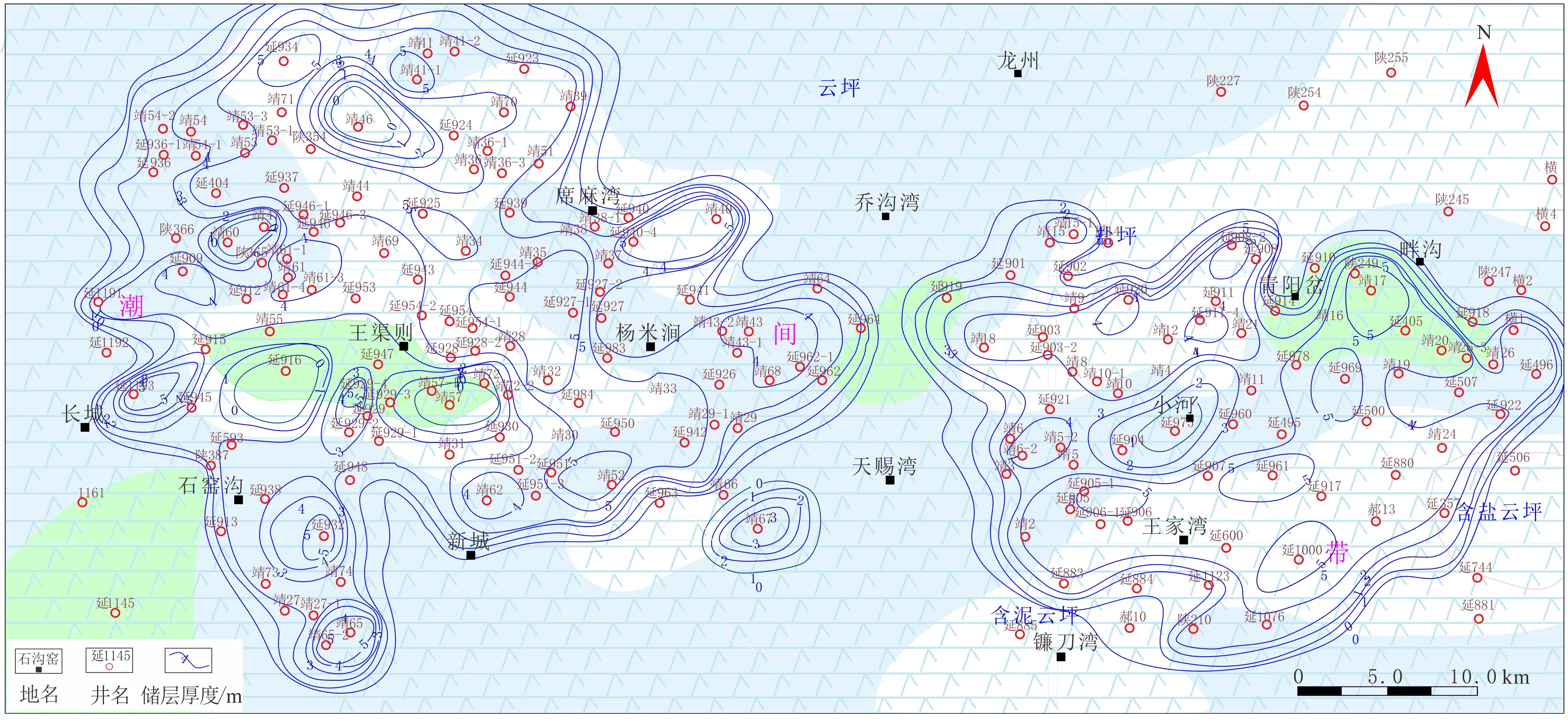

2.5 儲層厚度平面分布特征

圖7 研究區馬小層儲層厚度等值線Fig.7 Reservoir thickness isogram of Ma Layer in the study area

3 儲層主控因素

3.1 古構造高部位

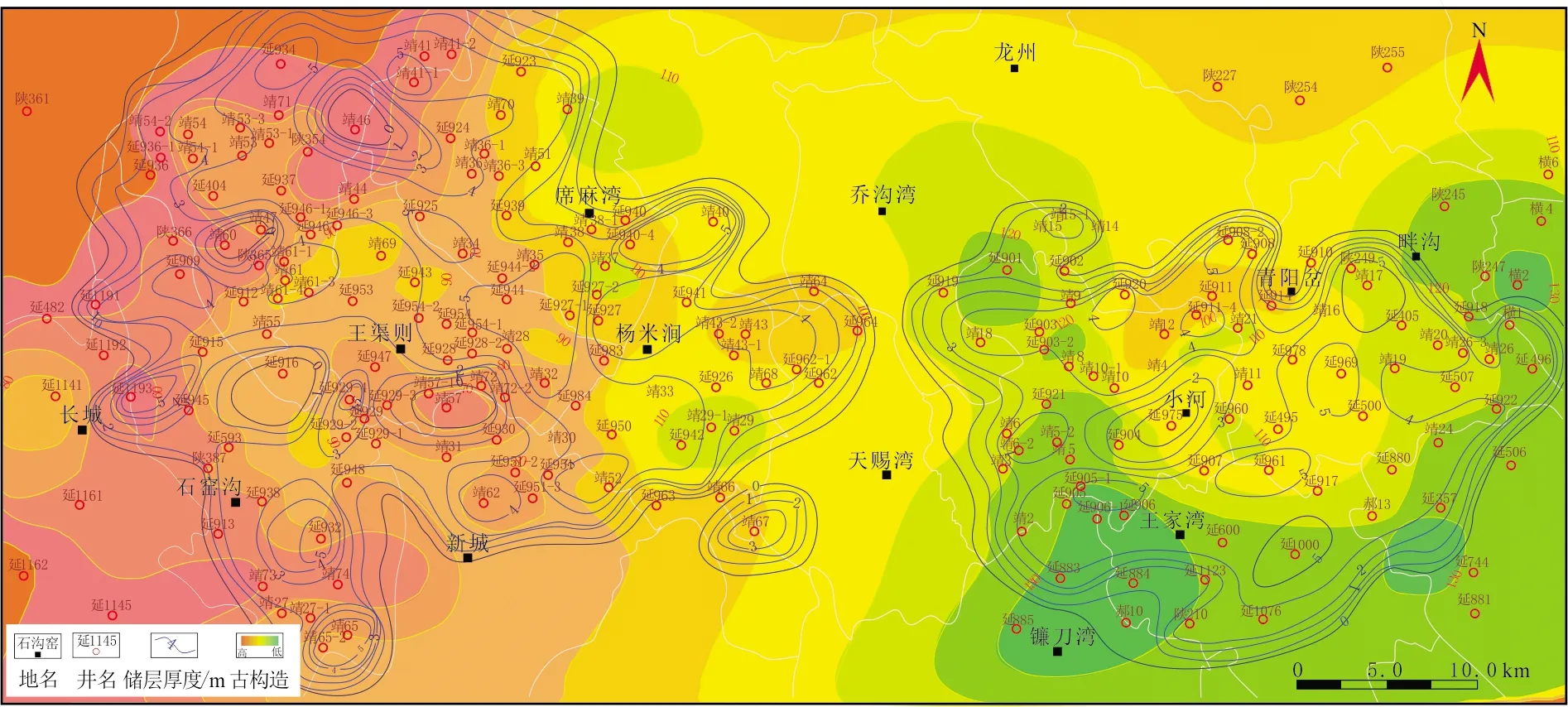

奧陶紀馬家溝組沉積末期,鄂爾多斯盆地整體表現為自中央古隆起向東部米脂坳陷構造趨勢逐漸降低的特征[28]。這一構造格局在一定程度上長期控制馬家溝組的沉積格局[29],從而間接控制不同巖相的分布。研究區馬五4亞段頂部古構造圖 (見圖8) 顯示,整體表現為西高東低的總趨勢,尤其在西北部S361井區達到古構造最高部位,并向東南部逐漸降低。根據西部地區的儲層厚度分布,優質儲層基本發育于J41井區、J60井區、J57井區、Y1193井區及J65井區等古構造相對較高的部位。在研究區東部,雖然整體構造部位較低,但地區儲層厚度分布趨勢顯示,優質儲層位于Y908井區、J17井區及小河地區等構造相對高部位地區。古構造隆起部位有利于碳酸鹽巖儲層發育。這是因為古構造高部位促進蒸發環境的形成,易形成后期白云巖化過程需要的白云化流體,從而有助于富含晶間孔的白云巖儲層的形成。

圖8 研究區馬小層儲層厚度與馬五4亞段頂部古構造疊合Fig.8 Overlap map of reservoir thickness of Ma Layer with palaeotectonic of Ma 54 Sub-member in the study area

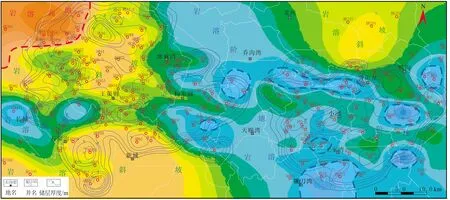

3.2 巖相古地理環境

圖9 研究區馬小層儲層厚度與馬五4亞段巖相古地理疊合Fig.9 Overlap map of reservoir thickness of Ma Layer with lithofacies palaeogeography of Ma 54 Sub-member in the study area

3.3 成巖作用

碳酸鹽巖儲集空間的形成一般始于沉積階段,終于成巖階段[2]。研究區馬五4亞段經歷多期成巖作用的改造,從早期大氣淡水溶蝕到淺埋藏白云石化及表生期風化巖溶作用等。其中,早期大氣淡水溶蝕屬于選擇性溶蝕,表現為淡水對硬石膏、石鹽等易溶礦物的溶蝕,從而形成膏模孔或鹽模孔等鑄模孔隙。淺埋藏白云石化作用屬于Mg2+交代Ca2+的過程,從而釋放大量的晶間孔隙[27],進一步提高白云巖的儲集能力。表生期巖溶作用屬于非選擇性溶蝕,規模大、溶蝕作用強烈并伴隨巖層角礫化,可形成角礫間溶孔或溶蝕縫等。這些儲集空間的形成改善研究區馬五4亞段白云巖儲層儲集能力的重要因素。

3.4 巖溶古地貌

綜合印模法和殘余厚度法恢復的巖溶古地貌圖(見圖10)顯示,研究區西北部古地勢最高,為巖溶高地并向東南部過渡為巖溶斜坡,西南部和東北部地區同樣發育巖溶斜坡帶,巖溶斜坡帶之間發育巖溶階地,期間有巖溶洼地呈孤立狀分布,尤其是鐮刀灣以東地區。儲層厚度與巖溶古地貌疊合圖顯示,優質儲層多數分布于西北部和西南部的巖溶斜坡帶,以及巖溶斜坡向巖溶階地過渡的地區(如靖40、靖67和靖68井區),在研究區東部呈現同樣規律:優質儲層主要分布于相對高地勢向相對低地勢過渡的地帶(如靖17井區等)。這是由于大氣淡水自西北部地勢相對高的巖溶高地(或巖溶斜坡)流向地勢較低的巖溶洼地過程中,途經面積廣泛的巖溶斜坡(或巖溶階地),巖溶作用時間較長,溶蝕、淋濾作用進行較充分,從而形成大量的溶蝕孔、洞,為儲層的形成提供豐富的儲集空間。

圖10 研究區馬小層儲層厚度與巖溶古地貌關系Fig.10 Relationship between reservoir thickness of Ma Layer and karst paleogeomorphology in the study area

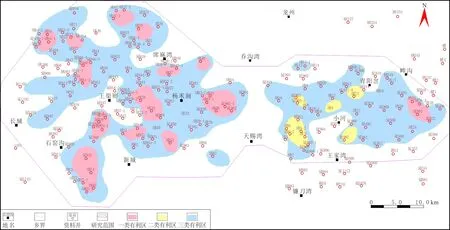

4 儲層有利區

古構造高部位、云坪和含泥云坪、晶間孔和晶間溶孔發育區、巖溶斜坡帶等因素,是影響儲層分布有利區優選的重要因素,將具備4個要素的優勢區劃為一類有利區,具備3個要素的劃為二類有利區,具備2個要素的劃為三類有利區。研究區儲層分布有利區見圖11。由圖11可以看出,一類有利區主要分布于研究區西部,多呈孤立狀分布,東部一類有利區分布在延507井區。二類有利區主要分布于東部青陽岔以南、王家灣以北地區。三類有利區在研究區分布范圍整體較廣。一類有利區和二類有利區可作為研究區天然氣勘探的重點區域。

圖11 靖邊南部馬五4亞段儲層有利區分布Fig.11 Distribution of favorable areas of Ma 54 Sub-member in South Jingbian

5 結論

(1)靖邊南部馬五4亞段碳酸鹽巖儲集層的主要巖石類型包括膏鹽溶蝕泥粉晶白云巖、巖溶角礫泥粉晶白云巖及砂礫屑泥晶白云巖;儲集空間類型包括鑄模孔隙、晶間孔和晶間溶孔;儲層孔隙結構劃分為高飽和型、中飽和型、低飽和型及微飽和型4類。

(2)研究區儲層分布受多因素控制,其中古構造中的高部位、古地理環境中的云坪沉積微相、成巖作用中的早期淡水溶蝕、白云石化和表生期巖溶作,以及古地貌中的巖溶斜坡帶是儲層發育的有利因素,同時具備幾種要素的區域為碳酸鹽巖儲層發育的有利區。