川美油畫創作的三次轉向

沙鑫

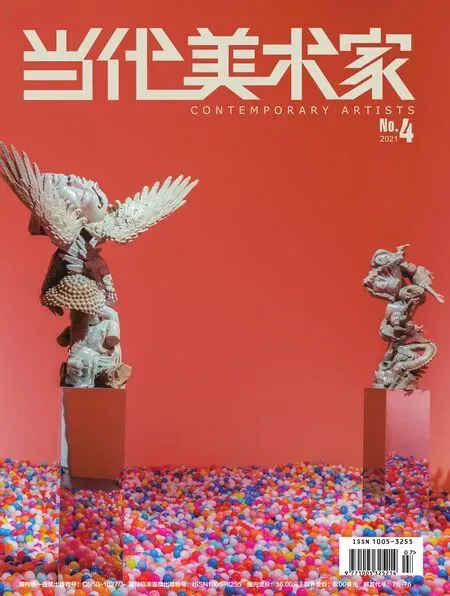

1忻海洲變動2布面丙烯180cmx300cm1999

一、20世紀80年代中后期川美油畫創作的“內轉向”

20世紀80年代中期以來川美油畫創作發生轉向的內在動因是基于“學生自選作品展”的創新性嘗試。“根據時任(陳列館)館長王官乙當時留下的工作筆記,四川美院自選作品展始于 1985 年 4 月 23 日……從1985 年春一直辦到 1989 年冬,不僅舉辦了 12屆學生自選作品展,還有 3 次以上教師自選作品展。”1

該展制的基本內容包括“1、展品不拘形式內容;2、不展課堂作業;3、每人限一至兩件;4、自我審查、自我裝潢、自我布置,掛滿規定的展廳為止,陳列館協助(提供畫框、掛繩、工具等);后來還加上了一條:‘自己組織研討會’。”2

從中可見,一方面該展制內在的“自決性”原則為川美師生突破“傷痕”“鄉土”的油畫教學及創作模式提供了合法性觀念。不僅沒有設置參展作品形式內容的邊界,同時也強調了代表學院規則的課堂作業被排除在自選展覽外。也就是說,院方默認自選的展示權與自我審查權同眼下的教學現實有著明確的區分,這為川美師生提供了極大的自由發揮空間和可能性。關于“學生自選作品展”其性質表現為民間訴求的自覺表達,進而通過輿論需求的向上流動轉變為現實。從側面表現出高校教學改革與管理過程中,領導層對改革開放政策語境中的理解、實踐與表達。

在國內與“學生自選作品展”幾乎同時發生的藝術事件是“前進中的中國青年美展”和“85新潮美術運動”。兩者的共同點是藝術家開始嘗試在作品中運用形式與抽象的現代繪畫語言,豐富藝術創作的方法及自主性表達,進而擴大美術界自身的視覺類型和容量。在西方藝術、文化觀念全面向國內引介的背景下,青年藝術家們更加關注個體自由、現代主義、藝術創作主體性等命題。這意味著,通過題材和語言的自主選擇來反擊一元化的藝術創作觀念,并以此作為思想解放的表征。

這些背景均成為川美師生觀念更新的現實助力,促使川美油畫開始自覺/自決走出歷史主義的藝術創作范疇,開始從“傷痕”和“鄉土”對國家歷史、事件和集體命運的批判現實主義和鄉土現實主義的歷史包袱中解脫出來,突破川美油畫創作普遍涉及政治、倫理、道德、說教等工具性特征,探索一種基于現代主義創作方法的“內轉向”潮流。當然,這里包含著川美油畫的學統和文脈的發展邏輯,無論是“傷痕”或是“鄉土”,都是基于對個人情感的關注、描繪和表達,只不過這種源自“傷痕”和“鄉土”作品中的“沉重”與“深度”感開始由作者對外部世界的研究,從藝術與歷史社會的宏大視角,轉移到對作者自身的內部世界及微觀心理的研究,進而完成藝術作品從工具論視角轉向主體性視角。

正因如此,從學生自選作品展開始,川美油畫無論是在內容創作上還是理論傳達上都普遍涉及人的內在精神書寫,研究人的精神面貌在現實中的表現以及通過內省拉開人與宏大敘事的距離,拉近人與社會互感的心理距離,進而形成審美現代性意義上的文藝心理學表達。

隨著川美油畫創作“內轉向”而來的便是以忻海州、沈曉彤、郭偉、陳文波、何森、楊述、趙能智等為代表的“近距離”繪畫實驗。他們“自覺地將‘近距離’的現實體驗和自我生存的‘異化’作為繪畫的主體,開辟了一種以都市生存和肉身焦慮為特征的‘新傷痕’和‘心理現實主義’風格。”3可見,對這種“近距離”繪畫實驗的批評分析,帶有極強的“內轉向”特征,因為無論是“新傷痕”還是“心理現實主義”,都是在強調藝術主體在實踐過程中對自身與社會心理的感官塑形。

二、20世紀90年代川美油畫創作的“圖像轉向”

當然,這種偏重藝術家個人內心體驗的“內轉向”油畫創作與20世紀80年代以來有關人性、異化的討論密切相關,也是關于“人的解放”和“思想解放”討論結果的直接體現。在此背景下,川美的油畫創作才有可能經由外在宏觀的“人”的表達轉向內在微觀的“主體”的表達。這種表達的遷移可以視為現實主義文藝觀念的補充。其次,“內轉向”也是川美油畫創作從注重主題敘事轉向感性日常的直接體現。也就是說,如果人是被承認的,并擁有意志自主性與生成性的主體的話,那么關于這個主體的任何外加的道理與意義都是多余的。同理,如果將其作品作為藝術本體的話,那么哪怕是隱蔽且私密的心理敘事,也足以使作品自足、自洽。

2楊述無題2021布面綜合材料280cmx400cm2021

所以,川美油畫在20世紀80年代中期以來的“內轉向”潮流同時在作者與文本,社會與心理兩個層面實現了統一,作品多以抽象繪畫、表現主義、超現實主義等西方現代主義藝術形態出現。當然除了以上原因外,作為20世紀80年代“文化熱”的產物,現代主義繪畫的形式語言的運用在更深層面上源自對自身繪畫前途本身的焦慮與迷茫,內在地包含了一種強烈的希望通過借鑒外來文化、方法解決自身問題的愿望。但正如馬克思所說:“批判的武器不能代替武器的批判”,急于挪用和照搬西方現代主義藝術創作方法,只會離存在問題的現實越來越遠,使其“批判”的聲音愈發微弱。

1989年以后,隨著中國現代藝術大展的落寞,以及中國社會的全面轉型,轟轟烈烈的現代主義運動及“文化熱”在中國迅速降溫。外來文化的無效使其中逐漸恢復理性的青年群體開始重新反思自己的文化資源、現實、身份及方法來源問題。1992年鄧小平南巡并發表講話,結束了20世紀80年代以來在觀念中對中國現實與未來的搖擺與徘徊。隨著社會主義市場經濟推進,嶄新的社會整體性景觀逐步生成,作為包含經濟社會、消費社會、娛樂化、大眾化、市民社會、城鎮化的社會綜合體。這種多元景觀極大地刺激了現實中人的感官經驗。重慶日新月異的景觀疊加和黃桷坪城鄉結合體在視覺上造成了極大的反差,為了表現和提醒這種差異問題,青年藝術家們在油畫題材的選擇上再次轉向自身的生存環境,思考如何表現肉身所處的當下變遷。

此時川美油畫創作在20世紀80年代中后期“內轉向”的基礎上開始了進入“圖像轉向”階段,從大眾文化與日常生活變遷的角度著眼,描繪現實周遭及同學親友,將現實主義的形式語言重新作用于油畫創作中。策展人王林以策劃“都市人格”展來回應和總結川美油畫的“圖像轉向”,而“都市人格”的主題一方面強調藝術表現城市變遷時的積極行動;另一方面,也暗示了關注和表現日益巨大的都市及其鋼筋水泥體內人的“心理狀況”,這一點恰好說明了川美油畫創作的“圖像轉向”與“內轉向”之間的承繼關系。這一時期代表藝術家包括鐘飆、俸正杰、何森、劉芯濤、張小濤、趙能智、吳建軍等。他們的作品共同呈現了新的城市景觀與風尚,反思城市消費背后,人的孤獨、脆弱、焦慮、迷茫、虛無的城市“內狀況”。人物的形象也多被表現為性感、扭曲、異化、傷害等特征,人的“內在”經過“圖像轉向”外在的表象化了。

三、21世紀川美油畫創作的“視覺文化轉向”

20世紀90年代初,隨著中國當代藝術市場的形成以及外來資本的進入,中國當代藝術家們迎來了第一波市場熱潮。此時的油畫創作從形式內容上便早早地呈現出后殖民文化的色彩,出現了一批通過消費意識形態展露頭角并收獲回報的藝術家。不僅如此,外來資本對中國當代市場的商品生產始終投來他者的目光,其結果是隱藏在資本背后的外來文化全面的影響了中國當代藝術的創作方向。進入2000年以來,隨著中國加入WTO體系,中國和世界以經濟交往的方式彼此進入、交融、滲透,這種現實一方面加速了中國經濟的迅速發展,另一方面也不可避免地受到了強勢經濟體背后強勢文化的沖擊。川美油畫創作正是在這樣的語境下開始了“視覺文化轉向”。如果說前兩次轉向多少帶有“向內轉”的傾向的話,那么“視覺文化轉向”則帶有明顯的“向外轉”的態勢。無論是藝術家還是批評家,他們都紛紛將目光從油畫形式語言和審美心理層面轉向更加廣闊的與圖像相聯系著的,在消費社會中泛濫成災的視覺符號體系及其背后的意義生產領域。

3鐘飆寒武紀布面油畫200cmx580cm2020

鐘飚、郭晉、陳文波、劉虹、陳曦、陳可、熊宇、李繼開、熊莉均、沈娜、邱岸雄、曹靜平、何森、楊冕等藝術家在這一時期的油畫創作具體表現為三個方面:1、以油畫為媒介表現大眾文化符號,如青少年文化、卡通漫畫、廣告、新聞、電視劇、流行文化、影視明星、流行歌曲、時裝飾品等等,進而在當代藝術的視域內,通過油畫的媒介屬性進行視覺文化篩選、提煉和表達;2、以油畫為媒介表現亞文化和邊緣文化符號,如平權問題、同性戀問題、女性主義、底層人文等問題,并進行符號制作和轉譯,具有跨文化性的同時,存在著相關的政治權利訴求的特征;3、以油畫為媒介表現傳統文化符號,如文人山水、明清家具、傳統建筑等,通過借用傳統文化符號及敘事系統來正視自身的文化身份問題,重構當代藝術的價值標準,以期通過媒介的互動生成具有民族文化主體性的審美語言和文化價值。

以上大致梳理了1985年以來川美油畫創作的三次轉向,簡要地分析了三次轉向背后川美油畫創作所經歷的歷史脈絡、現實處境和文化訴求。以此既對改革開放以來川美油畫的文脈與學統予以相應的認識與定位,也以此為起點,對未能詳盡討論的三次轉向過程中所存在的更加復雜的理論問題,為日后的深入研究留有相應的空間。

注釋:

1.王林,《懷念自選方式——關于“85時期”四川美院自選作品展》,《雕塑》,2016年第1期。

2.同上。

3.何桂彥編著,《與時代同行:四川油畫邀請展作品集》,重慶出版社,2019,第48頁。