“過往”在當下藝術中的創作體現

——以“姓·名”展覽為例

周利琴

1王苡沫人間狂想曲燈箱圖片尺寸可變2021

姓·名

2021年4月17日—6月20日

策展人:呂澎

策展助理:藍慶偉

展覽地點:悅來美術館

任何一場展覽的策劃都是從選題開始的,沒有選題,就沒有主題。“姓·名”這場展覽的選題是要忘掉女性藝術家的姓名與身份,回歸作品本身,去體會作品。而呈現作品的卻是來自十位不同年齡的女性藝術家,看似對立卻又統一的展覽主題為觀眾帶來了全新的審視角度。展覽空間具有主體性、敘事性、區域性的特征。在悅來美術館展覽空間內,每位藝術家都有屬于自己的特定場域,從而形成一個氣息貫穿且緊密的敘事性空間,具有連續性和發展性的特點。正是這樣一個帶有發展性的敘述展覽,使我們集中于藝術家的作品之中,去探討作品背后的“過往”。

所謂“過往”即時光過去或往昔流逝。從年齡的過渡能感受到藝術家的心境轉變,從關注消費時代、女性個體、集體命運,再到當下社會問題、內心的沉淀,每段過往獨立而細膩。正如時間性繪畫,注重的是藝術家本身內在意識活動的表達。

時間性觀念并不僅僅是在單純地表達時間,既不是泛指畫面中追求光影的時間變化的印象派,也不是代指畫面中追求所謂動態的一段過往的立體派,而是更多地關注藝術家本身的意識。“時間性繪畫觀念的提出,是對當下以視覺形式與風格為主地繪畫風氣的反撥。通過對繪畫過程本身的自覺,喚起畫者對自我存在的自覺,真正實現畫之獨立性與純粹性,還繪畫性以本來面目。”1國內首次提出繪畫時間性觀念理論研究的是司徒立、金觀濤的合著《當代藝術危機與具象表現繪畫》,隨后蘭友利在此基礎上對時間性觀念在繪畫中的運用與表達結合中西方繪畫時間性這一觀念作出了進一步的研究。呂曉雯、邊千慧在《中國當代藝術中的時間性表達——以沈克龍、應天齊的綜合材料作品為例》進一步探討了時間問題作為一種觀念如何在繪畫中運用與展開的。法國哲學家亨利·柏格森在《時間與自由意志》中,提出時間“綿延”的概念來以此區分“空間化的時間”。2“綿延”在柏格森那里,指向了包含過去與現在的時間,是人的知覺與記憶持續融合滲透。

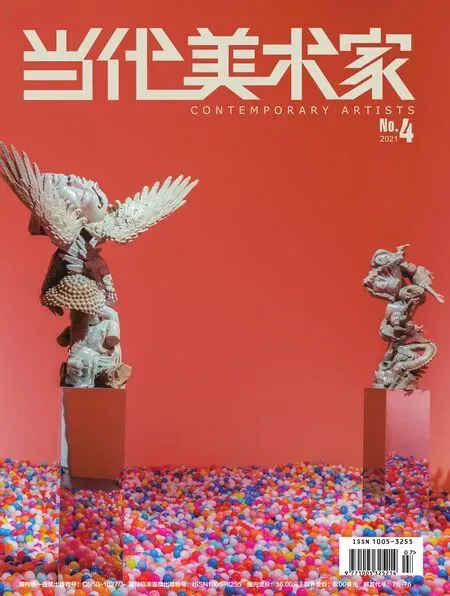

“綿延”也是策展人呂澎的關鍵詞,2011年成都雙年展的主題定為“物色·綿延”,將中西方概念進行結合,“綿延”意味著傳統的過去性以及當下性的存在。2019年的“‘綿延’的寓言——陳文令藝術個展”中,以“綿延”作為主題展示陳文令持續性創作的藝術歷程。而在此次的“姓·名”展覽中,十位藝術家把個人的經歷與過往發生同藝術創作進行結合,有的從傳統題材中選取物象來放置在當下的作品里,用當代藝術的新觀念、新形式展開創作,這是對繪畫的時間性表達,即是一種“綿延性”創作。

關于“時間”的展覽據雅昌藝術網統計就有474場。過往時間已經成為一個日益重要的概念被藝術家以視覺的方式表述。展覽中對時間的研究多表現為:將時間的物理概念融入到作品的創作中來討論藝術品和時間的內在關系、把時間作為一種量化概念去梳理藝術發展歷史、思考不同年齡層的個體藝術家在時代中的價值追問與反饋反思、表現藝術家隨著時間的變化在創作對象與方法上的更新與推進。

不管是對時間概念的尋覓,還是不同年齡層藝術家對時代的反思與作品中的方法更新,“姓·名”展覽對過往時間的討論都一一呈現在藝術家的作品之中。部分是對固有題材進行時間延續,從方式方法、技術層面上去探索性創作,還有的藝術家在結合過去的人生經歷、閱歷來賦予作品在當下的一種新的表現方法和思考。“姓·名”的展覽理念意味著對歷史和今天的關系的重新審視與編制,就此而言,“觀念”的有效性需要由故事來展開,而不是藝術家對一個目標的宣稱。從這個角度來看展覽,我們將從新角度、新視線對參展藝術家們的作品進行重新界定。

一、尋找過往

彭薇作為尋找過往的代表性藝術家,將“過去與現在的對話”這條主線一直貫穿于藝術創作中。此次展出的《松》和《此處取決于偶然》系列作品較以往相比,不同于《七個夜晚》《故事新編》那般,能娓娓道來一段又一段故事,而是采用的松樹和石頭這兩種中國傳統題材的物象進行創作。選取的主體雖然古樸,但是創作的手法的卻很當下,這是藝術家探討人與時間關系的一種方式。石頭這個題材彭薇已經畫了21年,松樹是近年來新加入的題材,或許我們都會有所疑問,為什么會將如此傳統的題材一直延續下去。她的一句“真正的好的傳統永遠是當代的。”卻能輕描淡寫地解釋這個問題。在彭薇看來,回歸傳統(畫這些傳統題材)既是對手上功夫的訓練,也是自我放松的一個過程。因此,她每年都會選定一段時間來回歸自我,進行創作。

尋找過往的藝術家有很多,有跨越時空的對話,也有對古典的協商,往往將傳統與當代進行結合。2014年,陳丹青就在蘇州博物館現當代藝術廳舉辦“靜物——陳丹青藝術展‘1998-2014’”。藝術家在展覽中強調“這里沒有一件我的作品,但每塊畫布簽著我的名字。”其中展出的《題未定之二》中將中西方畫冊放在同一畫布上。這是陳丹青的表現形式,使觀者能夠站在當下的時間角度去欣賞不同地域時期的同一藝術元素,有尋找過往,超越時間與空間的意味。2019年巫鴻在蘇州博物館策劃展出“畫屏:傳統與未來”。展覽一方面呈現了不同歷史時期的畫屏實物與包含畫屏圖像的繪畫作品,另一方面展示了與畫屏相關的當代藝術作品,以此建構全新的展覽模式,形成古今之間的對話。其中,秦祥洲展出的《仿范寬山水圖》目的并不是對范寬《山水畫》的臨摹,而是對原作的揣摩,從當代藝術從視覺層次上去研究。這體現出畫家的新思考,對于古典,應該保持一種什么樣的態度,畫一千遍范寬的山水圖不一定了解范寬創作時的心境,只有多角度的去品讀才能揣摩一二。

不同的藝術家有自己獨特的藝術處理方式,選取不同的媒介、材料進行表現。從關注藝術從古代到當下,再到未來的發展動態思考,運用當下的新手段進行表達。彭薇幾十年如一日的進行同一題材的回歸練習,從而汲取傳統過往中的養分,充實延展到其他作品的創作中去,這種積累探索方式值得我們學習。彭薇說過:“時間是不會重復的,或者說,時間就是同一與重復。”自然世界里的松樹、石頭在千百年的發展歷程中所產生的變化也許不大,但作為中國傳統題材,在藝術創作中避免不了產生同一性和重復性,因此我們也能在藝術家的作品中看見新的詮釋方式和語境。

二、過往發生

過往發生的體驗對于藝術家的創作而言是寶貴的,因為每個藝術家都有不同的生活經歷和特定的生活環境,這就決定了每位藝術家的創作方法具有獨特性。像周雯靜、王苡沫這兩位藝術家在作品中更多的是代入情感、情境,以及思考父母那一代人和當下青年一代之間的關系。

2彭薇松系列宣紙水墨180cm×97cm2020此處取決于偶然系列宣紙水墨180cm×96cm2016

藝術家周雯靜關注身份,性別,身體,疾病,權力以及它們之間的關系等問題,這些問題反復被人們提及和探討。此次展覽中熟悉的作品《女人系列·節育環》是關于兩代女性節育與避孕問題的討論,展廳中的血紅色和極度夸張放大的孕婦石膏體給觀者帶來了極大的震撼,置身于空間中給觀者帶來的痛感直擊人心。可以說周雯靜是幸運的,她的作品貼合了熱點,順應了社會的發展,2020年全人類高度關注醫療與疾病,而“以疾病之名”系列是一次嘗試用“目視”的方式,揭示醫學和藝術的交匯點。周雯靜通過過往發生的事件結合藝術創作,其作品帶有極高的話題性,但作為年輕藝術家,我們不禁會思考,一件好的作品是否應該噱頭大過內容?藝術家的個人風格階段是隨時代的熱點話題而變化還是自身過往發生的一種沉淀?這是當下年輕藝術家應該靜下心來思考的問題。

展覽中王苡沫的作品很大程度上直接呈現在露臺之上,以黑夜為幕,影像、裝置、動畫手稿相互呼應,立體化地闡釋了一個頗具敘事性的時代印記。作品《對話》是藝術家和母親用身體進行的情感碰撞,這是理性與感性的交織,更是兩代人的傳承。進入王苡沫的劇場,這是一場無聲的交流和身體圖像的情緒表達,太極拳的有序和現代舞的無序,是傳統與現代的碰撞。裝置作品《墻》收集藝術家父母及其同事在黃桷坪電廠工作時所穿著的工作服。將其包裹成磚頭的形狀,維砌成一面墻,由于城市化迅程,從工廠走出的大多中老年工人沒有其他技能從事其他工作并且得不到妥善的安置,他們就像是被時代遺忘的一群人的代表,這堵墻就像工人們試圖阻指著外界的壓迫的一種防御。穿行在王苡沫的作品中,就像重走中國工業化快速發展之路。王苡沫為過去的時間搭起了一個劇場化的舞臺,嘗試著用多媒體數字藝術作品來討論時代變遷為個人成長帶來的焦灼,對歷史和今天的關系的重新編制。在她的作品中,能感受到充滿過往記憶的情感和矛盾。

如果說年輕藝術家周雯靜和王苡沫的作品順應了社會發展潮流,討論的話題有著更廣泛的公共性。那么向京和熊文韻的作品,更有過往發生的沉淀發酵,她們的作品是日常生活片段和知識體系積累以及對人性內在精神價值的深度探討。向京認為:“藝術要揭示人性更深處的東西,我覺得那才有意思。審美在我看來意味著去看一個人真正心靈的東西,這才是最重要的。”因此,她呈現的三件雕塑作品都是沒有“頭部”的形象,都屬于藝術家不同階段的創作呈現。這些作品很符合本次展覽的主題,打破客觀命名,進行重新界定。藝術家將三件作品并置于同一空間中,腦袋的丟失意味著“無名”,但并不意味著身份的消失,因為作品中的人物仍然保留著原有的服裝、日常用品與形態去呈現其身份特質,從而牽動觀眾的聯想。《單元》描述的是我們所熟悉的家庭關系,而《廣場》中的人物關系更加隨機開放,像是幾個偶然事件的空間拼合,指的是公共關系、公共空間。人與人的關系就是我們生存場景,雖然作品獨立于藝術空間,但泛指觀者中的每一類人。鞠白玉曾經評價向京:“藝術家工作的初衷不是在尋求叛逆,也不是挑釁,藝術家只忙著建構她們自己,勾勒她們自身的生命輪廓。”對于藝術家本身而言,就是要不斷地從過往經歷中豐富自己,構建自己,把自己的所思所悟體現在作品之中,創造屬于自己的藝術語言。

藝術家熊文韻早年下鄉阿壩藏族地區,這段經歷為她的作品增加了創作思路,而在日本的留學經歷更是豐富了她的創作技法。此次《藥盒》系列作品采用了日本巖彩畫的方法,卻沒有完全按照傳統巖彩畫的創作方法,在材料上選擇的是金剛砂,雖沒有礦物顏料那般珍貴,但也達到了磨砂的質感,這是熊文韻作品方式方法的一種創新。因其受到宗教文化影響比較大,創作跟母親有關,母親多病經常吃藥,藝術家本人隨著年齡的增長也吃很多藥。母親在藥盒上記錄生病對癥該吃的藥和瑣事,加之疫情期間母親住院,熊文韻也在母親的病房里用藥盒記錄周圍的一切。

作品的色彩運用與組合都是受到藏藥配色的啟發,藏藥不同于中藥、西藥,是另一種對世界的認識,具有宗教色彩,而藥盒系列最終是面對生命和死亡的結局思考。在已知的世界中,未知的事物總是改變著人們的認知,新冠疫情便是其中之一,在熟悉的世界中討論突如其來的未知,所有人面臨的最大問題就是不確定性,正如藝術家在此次展覽中的作品,既是對已知的藥盒進行重新整理,也是對未知的生活進行重新編輯。人類在病毒面前是如此脆弱,但藥物就是人類對病毒抵抗下的產物,熊文韻在限定的畫面里去表達的色彩,同時也在尋求一種自我表達與外界之間的平衡,一層層的色彩下是過往的積累。

三、正在發生

正在發生的即所謂剛剛發生過的,對于過往時間的解釋,不同地區的不同文化在闡釋上有所不同,在古希臘以及印度的思想中認為“時間無休無止的往復循環,沒有起點或終點這種明確的界點”3。對于正在發生的事情,藝術家又該怎樣用作品去闡釋呢?例如正在發生的新冠疫情,全球還在持續進行中,陳曦和章燕紫的作品便是其中的一種回答。

章燕紫這次所展出的《咫尺萬里》很有新意,觀者也能感同身受,因為該系列作品創作于新冠疫情期間,一半創作于紐約,一半創作于隔離酒店。全球疫情信息就像李可染的萬山紅遍,方寸中見天地,章燕紫的作品暫停了疫情的世界,她把正在發生的事情定格在了畫面之中,并不是采用紀實的刻寫,而是借用測量工具去創作,去丈量世界。正如她所言:“當世界在我的掌心時,天涯也不過咫尺。”章燕紫將個人思索與體悟同疫情所帶來的短時期內生活方式和日常行為習慣的改變進行融合創作,世界之大,一把尺子卻能衡量,隔離的距離之遠,但也不過手中的距離。抗疫仍在繼續,《咫尺萬里》是對新的精神世界的探討與追問,更是鼓舞大家共克時艱的信心與信念。

陳曦此次的作品《迷途》,很難簡單的用繪畫或者雕塑來概括,因為它實際上是雕塑群和景觀加上繪畫與空間的場域,就像一個戲劇化的劇場。整個劇場一氣呵成,連場館白色的墻體也為作品服務,從中能感受到藝術家的二次創作帶有一定隨機性和偶然性。繪畫中的人們在等待和排隊,就像疫情期間排隊做檢測的人類,遠景的隊伍連綿不絕看不到盡頭。兔子木雕延續了藝術家2018年‘逃跑的兔子’的概念,即“我們從哪里來?我們今天身在何處?我們未來走向哪里?”這個終極問題的疑問。陳曦作品里的兔子具有隱喻性,泛指的是人類,更是世界上的生命。兔子戴上了口罩被掏空的胸膛,強化了藝術家對世界發展的一種焦慮的思考。同時,看到這組作品,我們也會思考,船上的兔子是否為幸存者,它們在等待救援還在出發去尋找另一片樂土?有的作品帶來的是答案,而有的作品卻是給觀者帶來進一步的思考。陳曦開放性的創作給觀者帶來寬泛的想象空間,沒有固定的答案,可以有一萬種假設。

四、結語

昔我往矣,楊柳依依。今我來思,雨雪霏霏。時間的過往也許會留下些許痕跡,但對于藝術家而言,怎樣用作品去把握過往,記錄過往,是值得我們探討的。而關于時間概念的探討在當代藝術中一直是個熱點,我們無法精確地把握過往的每一個時間節點,只能試圖在作品中尋找些許過往的痕跡。“正如時間包含了過去、現在與未來,時間之于人的意識,也對應了有關過去的記憶、有關當下的感知,與有關未來的欲望。”4藝術創作對于藝術家而言,是瞬間的直覺,一件好的作品往往都不是概念先行。無論是尋找過往、過往發生還是正在發生。這些過往的經歷就像藝術經驗一樣豐富著藝術家的人生閱歷,汲取營養充實作品。

也許我們會問,展覽“姓·名”為什么選中了這十位藝術家?在策展人呂澎看來,挑選藝術家具有相對性和偶然性,而挑選作品也應有差異性和特殊性,也就是這些不確定性構建了十個形式豐富的小劇場。“姓·名”的核心是要觀者忘掉姓名,忘掉束縛在藝術家身上的條條框框,例如她們的女性藝術家身份,不帶女性視角先行的眼光去看待作品。因此,研究展覽作品的本身,探求究竟,作品背后的過往才是我們應該去挖掘的。

“姓·名”展覽里有年輕藝術家活在當下的時間感悟,也有成熟藝術家超越時間的創作。對于題材的選擇和表現方式,以及現場空間場域融合的二次處理創新,都是值得我們學習的。從她們的作品中我們能看到藝術家們多維度的思考價值,在藝術創作中產生的強大能量。每位藝術家所處的時代背景、生活環境大不相同,所處的藝術創作階段也大相徑庭,自身的藝術創作也在過往中進行,我們不能站在上帝視角去批判藝術家的作品,因為每件作品背后的故事都是獨一無二的,作為觀者,能暢游在藝術家特定的劇場里,或走馬觀花,或駐足思考。只要能帶來不同的感受與思考,我想,這就足矣。

注釋:

1.倪魏,《畫與時間——論繪畫性與繪畫過程的關系》,上海大學,2014年。

2.吳康,《柏格森哲學》,臺北:商務印書館,1966。

3.[英]里德伯斯,《時間》,章邵增譯,北京:華夏出版社,2006。

4.張晨,《身體·空間·時間——德勒茲藝術理論研究》,中央美術學院,2016。