數學文化在小學數學教學中的融入和滲透

張耀勝

【摘要】數學作為一種文化現象,早已是人們的常識。人教版教材專門開辟了“生活中的數學”“閱讀資料”等欄目進行顯性體現。目前,數學文化在小學數學課堂教學中的融入和滲透存在不愿意教、不會教兩個問題,本文通過對人教版小學數學教科書中的數學文化欄目進行梳理,提出有效的教學實踐策略。

【關鍵字】數學文化;小學數學;滲透

《義務教育教學課程標準(2011)版》明確指出:“數學文化作為教材的組成部分,應滲透在整套教材中。”各種版本的新教材都著力落實數學文化的滲透。人教版教材不僅在數學知識的編寫中有機的滲透了文化內容,還專門開辟了“你知道嗎”“生活中的數學”“閱讀資料”等欄目(以下簡稱數學文化欄目)予以體現。通過問卷調查和訪談發現, 教師們對人教版教材中數學文化欄目只停留在偶爾關注階段,無論是老師還是學生使用的頻率非常低,多在教學時間充裕,與考試、知識點聯系緊密的時候使用,出現不愿意教、不會教兩個問題,在課標與教材雙雙更新的歷史大背景下,思考數學文化欄目的教學,摸索有效的教學實踐策略,豐盈學生知識已成為當務之急。

一、更新理念,理清框架系統

1.更新理念,明確目標

人教版教材數學文化欄目的內容集閱讀與思考于一體,穿插于各單元之中,極富教育教學意義。欄目的設置不僅只為了激發學生的學習興趣,還讓學生能夠全面的認識數學,了解數學學科的內涵和外延。數學文化欄目顯然要承擔著傳承數學文化的責任,發揮數學文化的育人價值,讓學生感受到數學在生活中的廣泛應用,感受到不同的數學思想方法;感受到數學的抽象美、思維美、創造美。感悟數學家身上探究數學、追求真理和科學的強烈愿望,進而影響學生的數學精神和品質。總之,學生經過數學文化欄目的文化熏陶,激發學習興趣、拓寬他們的視野,會影響他們今后學習數學的情感、態度、價值觀以及解決問題時的思維方式,對學生今后數學素養的提升有重大的作用。除此之外,中國古代數學成就的內容約占總內容的32%,說明這部分內容旨在弘揚中華數學文化,提升民族自豪感。

2.系統理解,全面掌握

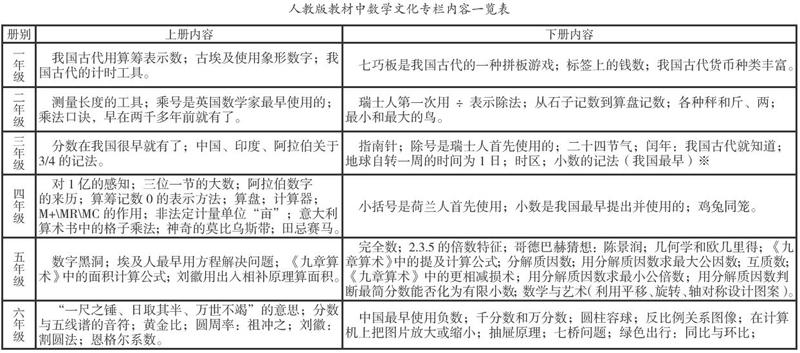

數學文化專欄不是一個完整的版塊,在教材中也比較分散,老師難于系統把握,所以我們將人教版教材中數學文化欄目的編排內容進行了整理。

由圖可知,數學文化專欄共有65個項目,主要包含四個方面:數學史、數學知識介紹、生活中的數學以及生活常識與信息。介紹了中國古代數學在算籌、算盤、貨幣、小數、分數、負數、圓周率等方面的成就,同時也介紹早起的埃及數學,以及乘法、除法運算符號和大括號、中括號、小括號的最先使用者等。其中,涉及中國最早、最先使用的內容占21項,外國最早、最先使用的內容有15項。另外,屬于數學知識介紹的有20項,其他11項。(注:其中※的內容分別計算了兩次。)可見,數學文化欄目整合了中華文明與西方的數學。

二、實踐探究,構建教學策略

基于多年教學實踐和經驗總結,實踐探究,構建教學策略主要有以下幾個方面。

1.找準切點,適時運用

教無定法,貴在得法,運用之妙存乎一心,數學文化欄目的內容各不相同,與教學內容的切合度也不相同。教師要找準學習的時機和方式,致力于教學方法的豐富和完善,探尋更多的有效措施。

在課前,我們可以利用數學文化欄目的內容創設情境,吸引學生的注意力,激發學生學習的興趣。例如,質數和合數的教學沒有實際情景可以借用,于是我們可以采用陳景潤研究哥德巴赫猜想的故事,激勵學生學數學的志趣。

在課中,我們還可以運用那些與教學內容緊密聯系并有促進作用的數學文化欄目內容引領學生深度思考。如五年級上冊在推導三角形、梯形面積計算公式時,相機引入“你知道嗎?”欄目中的劉徽利用出入相補原理計算平面圖形的面積的方法。這樣不但向學生滲透了數形結合思想,為后續的空間與圖形學習打下了扎實基礎,還讓學生感受到數學發展的歷史。學生在驚訝于中國古代數學家聰明才智的同時,認識到中國古代燦爛輝煌的數學文明,增強民族自豪感和愛國主義熱情。

在課后,我們可以運用數學文化欄目的內容豐盈課堂。這是很多老師喜歡用的方式,因為這個時候教學內容已經講解完了,相當于再豐富、拓展一些內容。比如在學完旋轉以后,我們可以介紹數學與藝術閱讀資料,讓學生感受到利用平移、旋轉、軸對稱可以設計出這樣美麗的圖案,感受到數學的美。在學習《分數除法》后,可以向學生介紹五線譜的音符,也可以用分數來表示等。這樣既對課堂教學的延伸和升華,也有助于增長學生的見識、拓展學生的視野,全面提升學生的素養。

在教學過程中還需要注意以下兩點:一是教師要重視教學媒體的使用,將現代化設施和傳統手段結合起來,盡可能地創設濃郁文化氛圍,利用動畫等技術,增強學生學習數學的興趣,幫助他們領悟數學思想方法,感受數學之美。二是數學文化欄目在課堂教學中不能喧賓奪主,不能當作主要內容學習。雖然有的老師依托數學文化欄目設計整節課,但是這種做法需要教師具有較強的課程開發能力。老師不要輕易嘗試。數學文化欄目大部分起的輔助調節的作用,在課堂上的教學時間不能太長,最好控制在4分鐘以內。

2.整合資源,滲透文化

課堂上的時間畢竟是有限的,教師不應該把視角僅僅停留在課堂上,停留在介紹和閱讀的方式上,應給予學生足夠的時間和空間,結合學校辦學特色、基于學科整合的理念,以合作學習、探究學習的方式,圍繞數學文化欄目適度的開展一些趣味活動,激發學生學習數學的興趣,豐富教學內容,凸顯文化內核,培養學生的人文精神。

第一,整合其他學科。我們將一年級下冊的“我們的貨幣歷史悠久,種類豐富”數學文化欄目,與綜合實踐學科的“研學”活動進行整合,開展了“走進貨幣博物館”的趣味主題活動。活動前學生閱讀數學文化欄目內容,查閱錢幣知識。活動中學生一邊參觀東莞市錢幣博物館,一邊用自己的方式記錄所見所聞。活動后利用課前3分鐘的時間讓學生自己講述喜歡的錢幣。這樣的整合活動學生不僅可以對各個朝代的貨幣有一個基本的了解,從中領略到我國貨幣悠久歷史,還可以拓展學生的視野,培養學生的語言表達能力,也可以激發學生的學習興趣。我們還將四年級上冊的”一億有多大”的數學文化內容與美術學科融合,開展趣味童“畫”活動,通過布置任務--操作感知—童“畫”展示交流的方式,培養學生探索和進取的精神,積累數學活動經驗。

第二,整合學校活動。學生每年都會開展“科技節”“讀書節”“英語節”“體育節”等活動,我們與這些“節文化”整合開展系列活動。如我們將一年級下冊七巧板內容與學校科技節整合,組織一、二年級學生開展了“玩轉七巧板”趣味實踐活動。通過動手擺拼七巧板能夠深化孩子對圖形的認識,發展孩子的空間感知,為后續圖形的學習打下基礎,七巧板既可以單獨操作,又可以小組合作,既吸引學生的興趣,又培養學生的創新意識,感受數學美,體會我國古典數學游戲的魅力。再如,與學校的讀書節整合,我們組織學生自己閱讀數學家的故事、數學趣聞、數學史料等,學生通過“讀”“講”“演”“畫”等形式進行展示,然后教師、同伴進行點評,這樣可以拓展學生的視野。

第三,整合德育課程。三年下冊數學文化專欄的二十四節氣歌內容,“春雨驚春青谷天,夏滿芒夏暑相連,秋初露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。你能自年歷中找到這些節氣嗎?”我們與學校的德育課程進行整合,組織學生開展了禮樂學堂之二十四節氣趣味活動,并在學校公眾號推出學生的作品,這既是對《年月日》知識的鞏固應用,又弘揚了中華傳統文化。值得一提的是,教師受應試教育的影響,考試幾乎沒有數學文化欄目的題目,也是導致他們不愿意教的一個原因。張奠宙先生在《小學數學教材中的大道理》一書中,曾建議在命題時出一些簡單的數學文化的選擇題等,不僅能促進教師的教,還能促進學生的學。如選擇題陳景潤證明了下列命題中的()A.素數無限多? B.偶數是奇數之和 C.充分大的偶數時一個素數與兩個素數乘積之和 D.偶數時兩個素數之和。張奠宙先生也建議命題數量過多,有一道就行了。

對于數學文化欄目的思考與實踐,還需要繼續深入持久地開發和嘗試。只有充分利用好書本中的數學文化欄目,積極引導學生閱讀思考,并通過多種形式的數學活動,讓學生充分得到熏染陶冶,才能真正彰顯出其內在的文化價值,才能使其真正成為激發學生數學學習、豐盈學生知識的催化劑。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育課程標準實驗教科書《數學》1-6年級 人民教育出版社[M].北京師范大學出版社,2016.

[2]楊熠.例談如何闡發“你知道嗎”的數學文化價值[J].教育實踐與研究,2016(11).