罕見抗幣 浙東一絕

王天楊

1941年皖南事變發生后,原皖南特委書記譚啟龍受黨中央委派,去上海建立閩浙贛聯絡站,開展浙東敵后游擊戰爭。1942年7月,中共中央華中局決定組建中共浙東區委員會,譚啟龍任書記;1943年,華中局和新四軍部派譚啟龍、何克希赴浙建立浙東抗日根據地。

浙東抗日根據地位于杭州灣兩岸,東瀕東海,南迄東陽、寧波公路一線,西跨浙贛路金蕭線兩側,北達黃浦江兩岸地區,包括浦東地區,面積2萬余平方公里,人口400余萬。

為配合我軍擴大浙東抗日根據地,穩定物價,調劑金融,浙東銀行建立,并發行了浙東抗幣。其中有一種镴質(鉛錫合金)抗幣僅發行1個月左右,存世罕見,為全國抗日根據地首創,獨一無二,被著名錢幣專家馬定祥先生譽為“浙東一絕”。

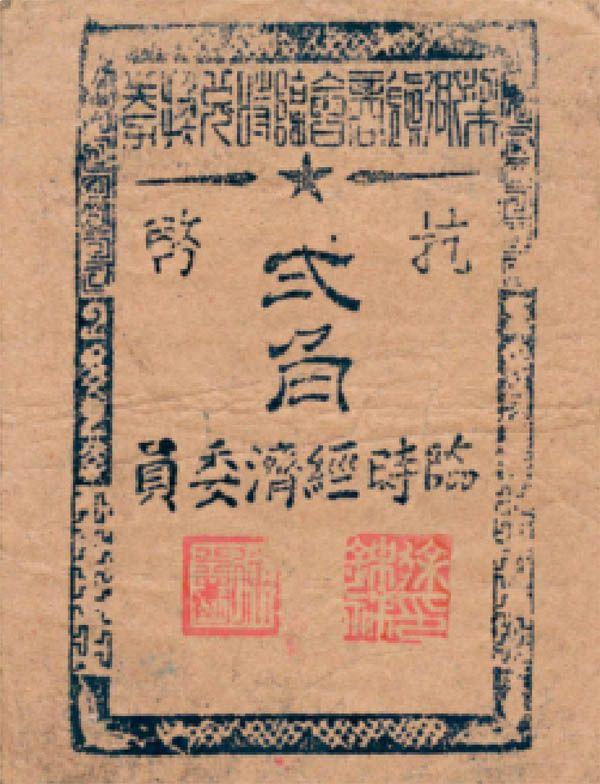

滸山區臨時輔幣三種

來龍去脈

1945年8月19日,浙東新四軍一部進駐(慈溪)滸山鎮,進城后就遇到買賣不便的實際情況。鑒于浙東銀行發行的抗幣面額較大,但市場上的買賣都不大,需要一些輔幣來作為補充,于是在1945年8月19日到1945年9月30日期間,由新四軍浙東區黨委所屬的余姚縣滸山區抗日民主政府發行了臨時金屬輔幣,在署所轄范圍內作為浙東銀行本位抗幣的輔幣使用。其用鋼模壓制,镴質制作,制作工坊在滸山鎮中街高家大銅匠店內。滸山鎮镴質抗幣共有壹角、貳角、五角三種面額。

還有一種是浙東民間商會發行的镴質抗幣。浙東地區素以經濟繁榮、商業發達著稱,早在清末時就出現了商會組織,是商人自發組織起來的群眾性團體。該幣是根據地貨幣發行后,為輔佐抗幣,由商會等群眾團體發行,并在浙東根據地內流通的貨幣。其種類有紙質和镴質。

按照中共中央的戰略部署與指示,1945年9月底,浙東銀行隨軍北撤。為保證抗幣信譽,維護根據地黨和政府的威望,讓群眾的利益不受損失,兌換公告立即發布,并設立兌換處,政府撥出糧食、白布、食鹽等實物兌換,也有用法幣甚至黃金、銀元進行兌換。針對一時來不及兌換的抗幣,在浙東銀行并入華中銀行后仍可兌換;甚至在中華人民共和國成立后的1952年開始,分幾次按當時大米牌價由人民銀行進行收兌,直到1959年基本兌換完畢。

梁弄鎮商會發行的紙質抗幣輔幣——為臨時兌換券貳角。

身份探究

1945年8月15日,日本帝國主義宣布無條件投降,但這并不意味著侵華日軍對浙東地區的經濟侵略就立刻消亡了。浙東抗日民主政府發行的滸山因臨時輔幣的镴幣,在幣面上明確寫著“抗幣”二字,其屬性毋庸置疑。那么,浙東民間商會發行的镴幣是不是抗幣呢?答案也是肯定的,理由如下。

首先,從民間商會的性質來看,浙東區黨委曾指出:“這些團體的組織形式與名稱,應以適合于順利地吸收和團結抗日的階層人民,積極參加抗戰及游擊區各種建設為原則(如工會、農會、學生會、商會、婦女會、自衛隊、合作社等)……由部隊政治部(或部隊辦事處)出面公開號召群眾起來組織各種團體……我黨的抗日民主政策,則必須經過各種方式積極推行。”由此可知,商會是根據地政府組織和領導的一種群眾組織;商會發行輔幣的行為,也是我黨領導下的為根據地建設服務的經濟行為,因此商會發行的镴質輔幣自然屬于抗幣。

其次,民間商會發行的镴幣輔幣與其發行的紙質輔幣,在發行背景、發行時間和發行機構等方面高度一致。商會發行的很多紙質輔幣上基本都明確帶有“抗幣”字樣,這也從側面印證了镴幣的抗幣屬性。

1945年4月8日,浙東行政公署發布財字22號通知,命令浙東銀行自4月10日發行抗幣,宣布抗幣為“本行政區域內唯一的本位幣,亦即本地區的有效法償貨幣”。镴質輔幣屬于“本行政區域內”,如果其不是抗幣,根據地內的抗日民主政府是絕對不允許的。

筆者收藏的部分浙東镴質抗幣

镴質抗幣“掌起橋商會一分”真幣正面及背面

镴質抗幣“掌鎮商會一分”高仿幣正面及背面

镴質抗幣“掌起橋商會一分”低仿幣正面及背面

镴質抗幣“掌起橋商會一分”低仿幣正面及背面幣兌換“偽幣”,反而有人以“偽幣”9萬元來兌換抗幣。還有同年5月23日的《新浙東報》報道與同年7月1日,新四軍浙東抗日游擊縱隊司令員何克希在章鎮的商民座談會致詞時講到“敵占區人民都爭著以偽幣兌換抗幣,作為儲藏手段”等例子。試想,如果镴質輔幣不是抗幣,老百姓不樂于使用,就失去了發行的意義。況且镴質輔幣的面額比較小,如果是貶值巨大的法幣或者“偽幣”,連發行成本都不夠。這說明镴幣是抗幣的輔幣,與抗幣和糧食掛鉤,本身也是一種抗幣。

浙東銀行發行抗幣后,為了收到“在基本區堅決打擊偽幣”的成效,浙東行政公署作出4條規定,其中第一條就是“抗幣發行以后,市場一切商品買賣均應以抗幣作價。各級政府應即日責成當地商會(無商會者召集商會代表)決定標準物價表公告之。”這說明在浙東根據地內的商會,是在浙東行政公署和民主政府機關的領導下開展活動。1945年9月4日第208期第一版《新浙東報》有一則鄞江鎮召開商民大會的報道,文中提到何司令(即何克希)為解決商民困難,同意“成立商會,以商會的名義印發輔幣,以調節市上金融”。商會發行的镴幣,必然接受中國共產黨的指導和監督。筆者甚至認為,其有可能是由政府統一制作鋼模或者在政府監督下制作鋼模后,再進行镴幣的壓制,抗幣性質不言而喻。

另外值得一提的是,在日本帝國主義宣布無條件投降之后,侵華日軍并沒有立刻投降,而是直到1個月后的9月15日,才在寧波江東白鶻橋正式向中國軍隊投降。所以這一時間內,中國共產黨領導下的各級政府和商會發行的貨幣,被稱為抗幣是無可爭議的。

拼偽要領

在近年來的錢幣收藏界,镴質抗幣越來越受關注和重視,有利可圖使得造假者無孔不入,辨偽就顯得尤為重要。據筆者了解,早年間在余姚等地就出現了多種高仿镴幣。筆者在此以镴質抗幣中的“掌鎮商會一分”為例,給大家分享關于镴幣辨偽的經驗。

先從聲音上看,镴幣的材料為鉛錫合金,當初制作時有其固定的金屬配比。真幣聲音沉悶,質地較軟;而假幣聲音尖銳清脆,質地較硬。再從包漿看,全新未使用的镴幣呈現出黑色中帶點銀白色,流通品顏色很黑;低仿假幣一般顏色比較白,而高仿品表面為全黑。

進而從制作工藝看,镴幣采用鋼模壓制,字體粗壯挺拔,背面平整無凸起;低仿假幣則采用翻砂法,高仿假幣字體較細,表面不平整,背面有顆粒凸起。在幣面戳記上,鍶幣的戳記很有可能是某家商店或者商會的暗記,作為對镴幣的兌換負責。因此,真幣的戳記是用鋼印敲打上去,深邃有力,高仿幣的戳記臃腫無力。至于低仿幣的戳記,完全不是打上去的,而是和幣一起翻砂做出來的,戳記不明顯,有畫蛇添足之嫌。

意義重大的镴質抗幣取材于浙東地區流行的錫镴器,前后流通僅一個多月,回收徹底;加之其質地較軟,保存不易,從歷史與收藏的角度來評價,“浙東一絕”的贊譽當之無愧!