全球價值鏈碳減排的門檻效應分析

戴鋆 李暉

摘要:利用WIOD數據庫,在增加值分解的核算框架下測算2000—2014年中美貿易隱含碳排放量,在此基礎上利用面板門檻模型量化分析全球價值鏈參與度對中美貿易隱含碳的影響。研究結果表明,中國對美國出口貿易隱含碳遠高于美國對中國出口貿易隱含碳,且兩國間相互出口貿易隱含碳主要集中在重制造業;中美兩國全球價值鏈的參與度對兩國間的出口貿易隱含碳排放都存在非線性影響,隨著全球價值鏈參與度的變化,兩模型呈現三門檻特征。中國應努力提升全球價值鏈地位,逐步擴大服務業出口貿易比重,推進低碳貿易發展。

關鍵詞:全球價值鏈;隱含碳排放;面板門檻模型;中美貿易

中圖分類號:X196

文獻標志碼:A

文章編號:1006-1037(2021)03-0118-08

工業革命以來,物質財富大量積累,人類對環境的破環也在加速,其中CO2大量排放引發的全球氣候變化日漸威脅全球生態平衡和人類社會可持續發展,全球氣候變化既是自然環境問題,也是社會經濟問題[1-4]。經濟全球化的加深促使分散在全球各地的生產片段被整合到全球生產分工體系中,在當前分工背景下,發達國家憑借技術優勢占據全球價值鏈的“上游”環節,轉移高碳排放產業,實現了自身的碳減排,卻加重下游發展中國家的碳排放壓力[5-8]。但也有研究表明融入全球價值鏈幫助發展中國家借鑒先進技術提升碳利用效率從而降低了自身碳排放[9]。因此參與全球價值鏈對貿易隱含碳有著重要的影響。現有的研究結果大致分為兩類,一類認為參與全球價值鏈能夠幫助本國貿易隱含碳排放減少,Dean等[10]計算垂直專業化率衡量國際分工程度,研究了其對中國對外出口產品污染的影響,發現減少了隱含碳排放。隨著價值鏈衡量指標的更新,呂越等[11]計算價值鏈參與度并作實證發現價值鏈嵌入能夠降低工業行業的碳排放量。田建國等[12]在最新的總貿易核算框架下研究了價值鏈對貿易隱含碳的影響機制,得出價值鏈參與度的增加使中日貿易隱含碳排放量下降。另一類的研究結果則與之相反,Zhao等[13-14]發現,深入參與全球分工會增加發展中國家出口隱含碳排放量。潘安[15]分析發現價值鏈的深入使一國貿易隱含碳逐漸提升。有學者通過實證證實了中國制造業處于全球價值鏈的加工制造即低端嵌入環節可能是出口隱含碳高的原因[16-17]。也有學者的研究結論并不是簡單的價值鏈減排或增排,如王玉燕等[18]證實了全球價值鏈嵌入對節能減排的非線性效應,呂延方[19]實證分析了不同技術水平下全球價值鏈參與度對貿易碳排放的非線性影響。通過對現有文獻的梳理總結,發現學者們在這方面已經做了很多實質性的工作,但研究的結論存在差異,為了探求差異原因,全球價值鏈對貿易隱含碳影響機制的相關問題需要進一步討論。作為全球最大的雙邊貿易國家,也是全球碳排放最大的兩個國家,選取國家代表美國和中國作為研究對象,借鑒王直[20]的總貿易核算方法,核算中美貿易中各部分隱含碳的來源和去向,并以全球價值鏈參與度指數作為門檻值,利用非線性面板門檻模型研究在價值鏈參與度不同的情形下參與全球價值鏈對中美貿易隱含碳排放的影響。規避了傳統核算方法中存在的中間品反復跨境導致的“統計幻象”,且考慮了價值鏈變化對影響機制帶來的變化,為發揮中國價值鏈嵌入的碳減排作用提出政策建言。

1 模型介紹與數據來源

1.1 模型介紹

(1)貿易隱含碳核算。多區域投入產出模型為

其中,Aij(i,j =1,…,G 且 i≠j)為不同國家生產部門之間的相互需求系數,反應一國的中間品貿易,Aii為一國的直接消耗系數矩陣,Yii表示一國生產用于滿足國內最終需求的產品,Yij表示為兩國間的最終品出口。借鑒王直的做法可將中國C對美國U的出口E分解成16個增加值和重復計算部分:

其中,“#”表示為分塊矩陣點乘,上標“T”則表示為轉置。LCC為中國國內的里昂惕夫逆矩陣,VC表示中國的增加值系數矩陣; XC和EC分別為中國的總產出向量和總出口向量。上式中等號右邊共包括16 個部分,具體含義見表1。

其中,EC表示出口隱含碳排放量,Q為解釋變量,本文選取規模效應、結構效應和技術效應,將全球價值鏈分工地位作為門檻變量,qN表示N個門檻值,X 是對出口隱含碳排放量有影響的其他變量,本文選取了人均資本存量和產業總產出。

1.2 數據來源

本文數據均來源于世界投入產出數據庫(WIOD),該數據庫包含世界43個國家2000—2014年56個部門的投入產出數據[21],價值鏈參與度指數來自 UIBE GVC Indicators 數據庫,面板模型需要的人均資本存量和行業總產出數據來自WIOD發布的社會經濟賬戶。本文借鑒潘安的行業劃分方法,將56個部門劃分為農業、重制造業、輕制造業、能源工業、其他工業以及服務業。

2 結果分析

2.1 貿易隱含碳分析

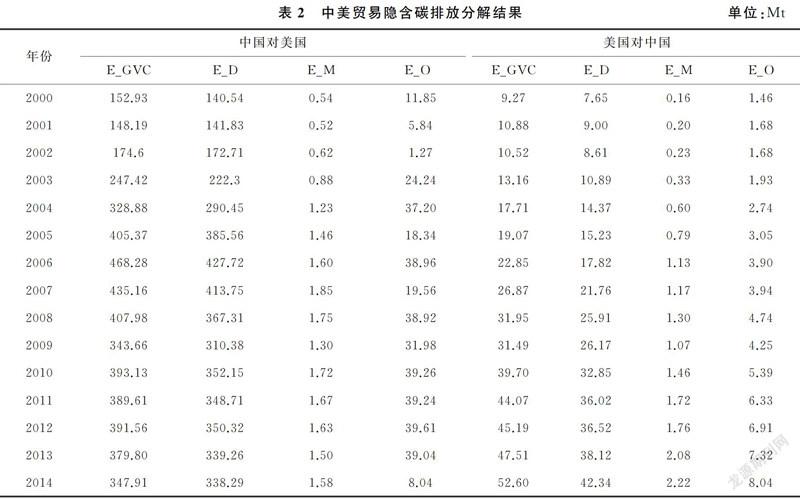

表2為基于增加值分解的中美貿易隱含碳測算結果,其中EC_GVC表示式(3)計算的結果,可將其分解為出口國碳排放(E_D),進口國碳排放(E_M)和其他國家碳排放(E_O)。

表2顯示,中國對美出口隱含碳(以下記為中國出口隱含碳)約是美國對中國出口隱含碳(以下記為美國出口隱含碳)的十幾倍,在兩國貿易往來中,中國承擔了大部分的碳排放,且在考察期內,中國出口隱含碳在初期維持了較高的增長速度,而2008年后碳排放總體開始下降,一方面受到國際金融危機影響,另一方面或許與中國在世界上貿易合作伙伴多元化有關。美國出口隱含碳同時期一直呈上升態勢,說明美國對中國出口貿易一直處于上升階段,2008年短暫下跌之后迅速恢復,美國需要對外出口來化解自身的經濟危機。從碳排放地區來源結構變化來看,每年中國對美國出口隱含碳中90%以上皆來源于本國,而15年來來自進口國(美國)的排放占比平均僅為0.4%,且在考察期內三種來源地區占比值變化較小,總體穩定。美國對中國出口隱含碳同樣主要是來源于本國的碳排放,但美國出口隱含碳中來自其他第三方國家的碳排放占比相對較高,約為15%。

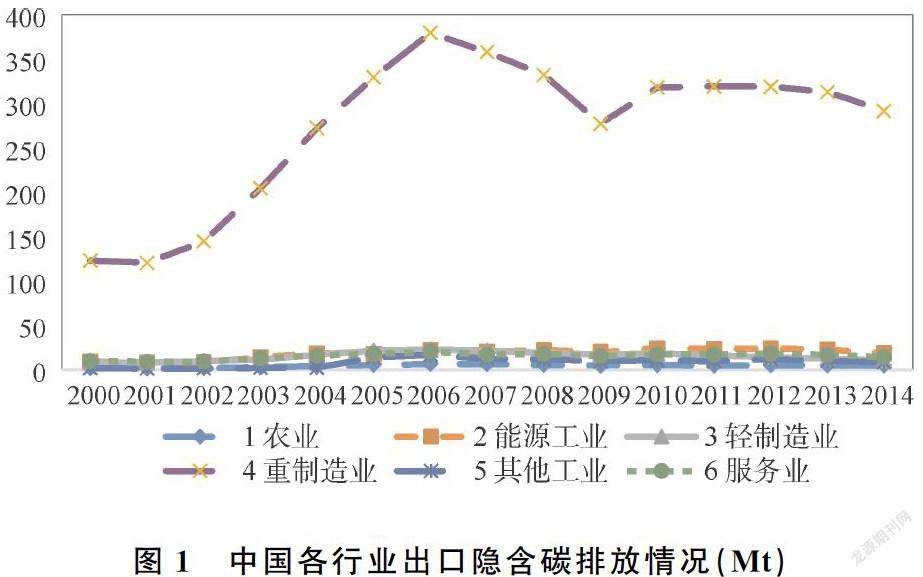

由圖1中國出口隱含碳的行業排放情況可以看出,重制造業為中國出口隱含碳貢獻了最多的碳排放量,2002年開始,其碳排放量增長速度陡然提高,這種高速增長狀態持續到2006年,即使在考察中后期出現碳排放下降態勢,但總量仍遠超其他行業。中國農業出口隱含碳排放保持穩定狀態。工業、服務業每年的出口隱含碳排放量最為接近。其他制造業、農業以及輕制造業在考察期內變動幅度較小,基本平穩。

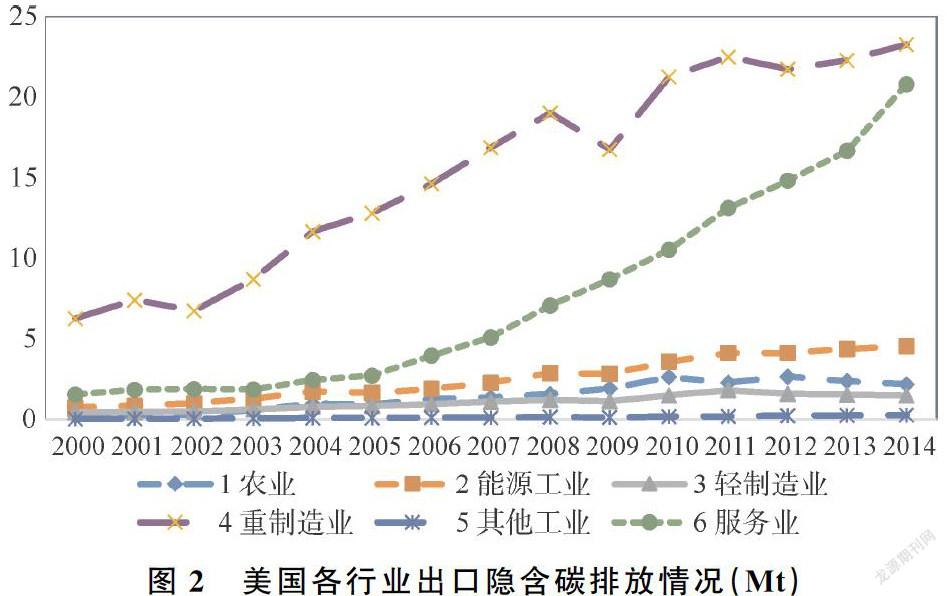

圖2為美國各行業出口隱含碳排放具體情況,重制造業產生的碳排放量在美國對中國出口隱含碳排放各行業中遙遙領先,2000年美國重制造業產生的出口隱含碳排放量5.26 Mt,到2014年增長為23.27 Mt。在考察期內增加4倍以上,上升速度較快。服務業碳排放是美國出口隱含碳第二大來源行業,在考察期內共產生了113.17 Mt碳排放,服務業碳排放從2005—2014年快速增長,2014年達到峰值。能源工業碳排放是美國出口隱含碳的第三大來源行業,在2000—2014年共產生38.06 Mt碳排放。而輕制造業和農業碳排放總的排放量較低,2000—2014年美國農業產生出口碳排放21.57 Mt,輕制造業就更少,僅有15.99 Mt。

2.2 面板門檻模型實證結果分析

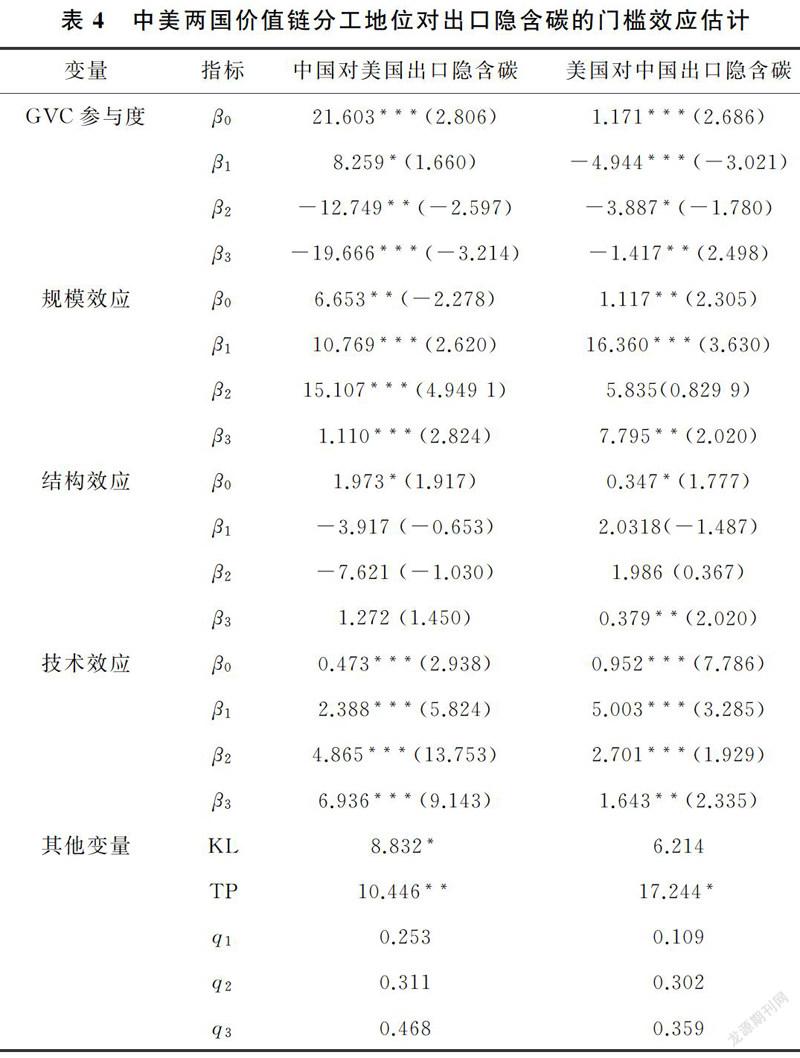

本文進一步利用面板門檻模型研究價值鏈嵌入對中美兩國貿易隱含碳排放的影響機制,以全球價值鏈參與度作為門檻變量,將中美兩國的出口隱含碳排放作為因變量,將全球價值鏈參與度和規模效應、結構效應和技術效應作為解釋變量,將人均資本存量(KL)和行業總產出(TP)作為其他解釋變量,其中規模效應用中美兩國對彼此的增加值出口額表示,結構效應用各行業增加值出口占總增加值出口的比重表示,技術效應使用各行業的完全碳排放系數表示,構建面板門檻模型。

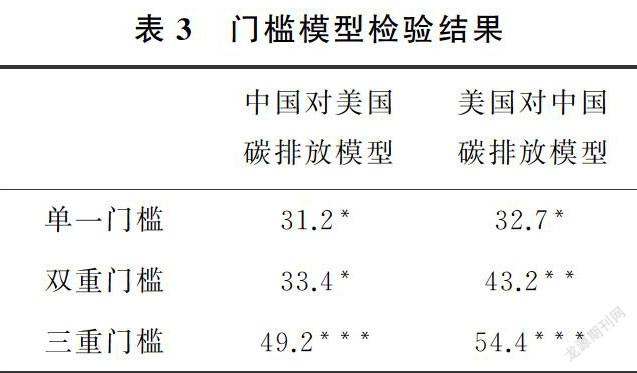

表3為面板門檻模型的估計結果。從檢驗結果來看,各模型中的門檻變量均通過了檢驗。

由表4可知,中國的GVC參與度對中國對美國出口隱含碳的影響具有三門檻特征,當GVC參與度小于0.253時,GVC參與度對中國出口貿易隱含碳具有促進作用(β0=21.603>0);當GVC參入度到達第一個閾值點(0.253)時,GVC參與度對出口隱含碳的影響降為8.259,此時GVC參與度每增加一單位,中國對美國的出口隱含碳就上升8.259個單位,較上一階段,GVC參與度對出口隱含碳排放的影響減小,這種趨勢一直持續到完全越過第二個閾值(0.311),GVC參與度對出口隱含碳的影響變為負數(β2=-12.749);說明GVC參與度對中國出口隱含碳有一定的抑制作用,在完全越過第三個閾值(0.468)后,GVC參與度對出口隱含碳的負向影響效應進一步擴大(β3=-19.667)。

從實證回歸結果中可以看出,隨著GVC參與度由低到高,其對出口貿易隱含碳的非線性影響效應主要穩定在4個體制,影響系數分別為21.603、8.259、-12.749、-19.666,說明GVC參與度處于低位時,對出口隱含碳有較強的正向驅動作用;當GVC參與度逐漸升高時,對出口隱含碳的影響轉變為反向抑制。這與中國經濟的發展歷史相符合,在早期,中國為了融入世界市場,擴大出口規模,接受發達國家的低端產業轉移,大多從事的是加工、組裝等環節,被稱為“世界工廠”,出口貿易隱含碳隨著GVC參與度的增加而增加;隨著參與全球價值鏈的深入,中國逐漸將技術掌握在自己手中,開始從事研發、設計等高端環節,能源使用和碳排放相對減少。使得GVC參與度對貿易隱含碳的影響開始變為負向。

中國的貿易規模效應在4個體制內對出口隱含碳排放影響系數為6.653、10.769、15.107和1.110。隨著參與度指數的升高,規模效應對出口隱含碳排放的影響系數也在變化。一般而言,初期經濟活動規模擴張必然帶來一國貿易進一步的開放,從而導致出口貿易隱含碳的增加,而隨著中國對美貿易的出口結構逐漸優化,研發設計等非生產性環節逐漸增多,碳排放規模擴大的程度小于早期承接組裝等生產環節。因此影響系數雖然為正,卻在減小;技術效應對中國出口碳排放的影響隨著價值鏈參與度的深入逐漸增大,這是因為本文使用各行業每一單位增加值的碳排放量來衡量技術效應,因此技術效應系數在這里顯著大于零,是符合貿易隱含碳技術負效應的經濟現實。結構效應對中國對美出口隱含碳的影響僅在低于閾值0.253 3時的系數是顯著的,表明結構效應對隱含碳排放是促進作用的,其他系數均不顯著。其他變量中,人均資本存量和產業總產出對碳排放都具有加大中國對美國碳排放量的作用。這兩項的變動直接影響產業的產出結構和規模,進而影響到資源消耗和污染排放。

美國GVC參與度對出口隱含碳的影響具有三門檻的特征。當GVC參與度較低時,GVC參與度對美國出口貿易隱含碳有顯著的促進作用(β0=1.171>0);當GVC參與度越過到第一個閾值點(0.109)時,GVC參與度對進口貿易隱含碳由促進轉為抑制(β1=-4.944),說明GVC參與度每增加一單位,美國對中國的出口隱含碳就下降4.944個單位,一直持續到第2個閾值點(0.302),GVC參與度繼續維持對出口碳排放的負向作用,較上一階段影響減小,第三個閾值點后(0.359),參與度對美國出口隱含碳的抑制作用進一步減弱,維持在-1.417上。美國在剛開始參與全球價值鏈時,出口結構合理,出口貿易隱含碳較低,隨著全球化進程的加快,美國以中高端研發的方式參與全球價值鏈,污染排放小,所以其出口貿易隱含碳排放與價值鏈參與指數的增加成反比。金融危機之后,美國國內經濟出現下滑,出現了制造業回流等現象,這會給本國環境帶來一定影響,參與全球價值鏈對美國出口碳排放的減弱效應下降。其他變量中,人均資本存量和產業總產出都具有加大美國出口隱含碳排的影響。

美國對中國的出口規模效應對其出口隱含碳排放是促進作用,而且隨著參與價值鏈的深入,影響系數經歷了增大后減小再增大的變化,說明美國出口隱含碳排放量曾隨著參與價值鏈方式的改變而有所緩解,而美國制造業回遷后,出口規模對出口貿易隱含碳又增加了促進作用。結構效應中僅有價值鏈參與度低于0.109和高于0.359的情況下系數是顯著的,且系數為正,說明結構效應對美國出口隱含碳排放量是促進作用的。

3 結論與建議

通過實證研究發現中國每年的出口隱含碳排放在量級上遠高于美國,在中美貿易中大部分碳排放由中國承擔,且中國的碳排放結構與美國相比較為落后,從行業看,中美貿易碳排放超50%都由重制造業貿易產生;根據面板門檻模型結果可知,兩國剛參與全球價值鏈時,GVC對隱含碳排放具有正向驅動作用,隨著價值鏈的深入參與,GVC對碳排放變為負向的抑制作用。而美國參與GVC分工對出口隱含碳排放的影響較中國而言相對較低。基于以上結論,中國應努力擺脫對低端高污染生產環節的依賴,控制高能耗、高碳排放行業的出口規模,加強對本土創新的重視,將相關產業的研發技術掌握在自己手中,向設計等高端環節邁進,進而能夠借助價值鏈分工體系實現碳減排[22]。中國可充分利用“一帶一路”“金磚五國”等契機構建以中國為主導的新型價值鏈分工體系,擴大與發展中國家的貿易往來,發揮價值鏈高端參與的碳減排潛力。

參考文獻

[1]PETERS G P, MINX J C, WEBER C L et al. Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008[J].Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(21): 8903-8908.

[2]王玉燕,林漢川,呂臣.全球價值鏈嵌入的技術進步效應——來自中國工業面板數據的經驗研究[J].中國工業經濟,2014(9): 65-77.

[3]徐博,楊來科,錢志權.全球價值鏈分工地位對于碳排放水平的影響[J].資源科學,2020,42(3):527-535.

[4]李斌,彭星.中國對外貿易影響環境的碳排放效應研究——引入全球價值鏈視角的實證分析[J].經濟與管理研究,2011(7): 40-48.

[5]李富佳.區域貿易隱含碳排放轉移研究進展與展望[J].地理科學進展,2018,37(10):1303-1313.

[6]向書堅,溫婷.中國對外貿易隱含碳排放的重估算——基于新附加值貿易統計視角[J].國際經貿探索,2014,30(12):17-29.

[7]喬小勇,李澤怡,趙玉煥.中國與其他金磚國家間貿易-碳排放脫鉤關系研究——基于Eora投入產出數據[J].國際商務(對外經濟貿易大學學報), 2018(4): 58-73.

[8]李暉,姜文磊,唐志鵬.全球貿易隱含碳凈流動網絡構建及社團發現分析[J].資源科學,2020,42(6):1027-1039

[9]陶長琪,徐志琴.融入全球價值鏈有利于實現貿易隱含碳減排嗎?[J].數量經濟研究,2019,10(1): 16-31.

[10] DEAN J M, FUNG K C, WANG Z. Measuring the vertical specialization in Chinese trade[J] US International Trade Commission Office of Economic Working Paper,2008(6): 10-14.

[11] 呂越,呂文龍.中國參與全球價值鏈的環境效應分析[J].中國人口資源與環境,2019,29(7):91-100.

[12] 田建國,莊貴陽,陳楠.全球價值鏈分工對中日制造業貿易隱含碳的影響[J].中國地質大學學報(社會科學版),2019,19(2):71-84.

[13] ZHAO Y H, ZHANG Z H, WANG S. CO2 emission embodied in China′s foreign trade: An investigation from the perspective of global vertical specialization[J] China&World Economy,2014,22(4): 102-120.

[14] 鄭國姣,楊來科.東亞地區產業垂直專業化、貿易細分與中國的貿易隱含碳[J].產經評論,2015,6(2):96-105.

[15] 潘安.全球價值鏈視角下的中美貿易隱含碳研究[J].統計研究,2018,35(1):53-64.

[16] 鞏愛凌.中國制造業在全球價值鏈分工中的地位與出口隱含碳研究[J].經濟與管理,2013,27( 8):72-76.

[17] 蘭天,夏曉艷. 全球價值鏈下的中歐制造業貿易隱含碳研究[J].中南大學學報(社會科學版),2020,26(4):112-123.

[18] 王玉燕,王建秀,閻俊愛.全球價值鏈嵌入的節能減排雙重效應——來自中國工業面板數據的經驗研究[J].中國軟科學,2015(8): 148-162.

[19] 呂延方,崔興華,王冬.全球價值鏈參與度與貿易隱含碳[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(2):45-65.

[20] 王直,魏尚進,祝坤福.總貿易核算法:官方貿易統計與全球價值鏈的度量[J].中國社會科學,2015(9):108-127+205-206.

[21] 姜文磊,李暉.世界金融產業發展視角下的中國金融業發展[J].青島大學學報(自然科學版),2019,32(1):142-149.

[22] 王乃春,徐翠蓉.基于STIRPA模型的青島市碳排放影響因素分析[J].青島大學學報(自然科學版),2016,29(2):90-94.