在線新經濟與中國文化產業新業態:主要特點、國際借鑒和重點任務

花建

摘要:在中國大力發展在線新經濟的背景下,一大批文化產業新業態快速崛起,這些新業態以在線、智能、交互、跨界為四大特征,推動了要素重構、場景再造、流量升級、價值創新,也促進了文化惠民。從國際視野看,主要發達國家推動的數字經濟基礎上的文化產業新業態,為中國提供了值得借鑒的有益經驗。中國發展文化產業新業態的重點在于:以數字數據作為核心要素,依托“數據+計算力”提升文化生產力水平;創新平臺模式,擴大流量規模和吸引大批數字“零工”;以文化賦能新場景建設,推動在線、在地、在場三種文化生產方式和文化消費方式的有機整合。

關鍵詞:在線新經濟;中國文化產業;新業態;新動能

中圖分類號:G124文獻標識碼:A文章編號:1009-3060(2021)03-0054-11

世界文化產業發展史上的不同時期曾經出現了許多具有引領性的文化產業新業態,如彩色電視、電視劇、三維動畫、實景演藝等。它們的根本動力是科技進步帶來的新生產力要素,其發展原則是滿足消費者不斷增長的文化消費需求,其重要契機往往是一項新技術和新模式的發明,或者是一場危機帶來的除舊布新。2020年初以來,新冠肺炎疫情對中國乃至世界文化產業都帶來了巨大的沖擊。2020年前三季度,全國文化產業規上企業實現營業收入66119億元,同比下降0.6%,而與互聯網密切結合的文化產業新業態小類卻逆勢上揚,實現營業收入21229億元,同比增長21.9%。中國各級政府審時度勢,紛紛出臺鼓勵在線新經濟和文化產業新業態的規劃和政策。黨的十九屆五中全會文件指出:實施文化產業數字化戰略,加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式。國家發改委頒布的《關于推進“上云用數賦智”行動,培育新經濟發展實施方案》、上海頒布的《上海推進“在線文旅”發展三年行動方案》等,都顯示政府層面與企業層面、學術層面正在逐步形成共識:依托在線新經濟,發展文化產業新業態,為中國文化產業提供強大動能。

一、把握文化產業新業態的特點

(一)數字經濟與在線新經濟的內涵

文化產業新業態是在數字經濟基礎上發展起來的,它的內涵與定義隨著人們對于數字經濟的認識而不斷深化。美國學者泰普斯科特(Tapscott )在《數字經濟:網絡智能時代的機遇和挑戰》一書中,首次詳細論述了互聯網會如何改變人類的商務模式。在2016年9月舉行的G20杭州峰會上,多國領導人共同簽署通過了《二十集團數字經濟發展與合作倡議》。該倡議指出:“數字經濟是以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。”此后“數字經濟”這一提法也被許多官方文件和重大會議所采用,例如2017年中國政府工作報告、黨的十九大報告、《金磚國家領導人廈門宣言》等。

在專業研究層面上,中國信息通研究院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2017年)》,總結了“數字經濟”的七點特征:第一,數字數據成為新的關鍵生產要素;第二,數字技術創新提供源源不斷的動力;第三,信息產業的基礎性先導作用突出;第四,產業融合具有推動數字經濟的引擎性先導作用;第五,平臺化生態成為產業組織的顯著特征;第六,線上線下一體化成為發展新方向;第七,多元共治成為數字經濟的核心治理方式。聯合國貿發會議在2017年以來的多份《世界投資報告》中從經濟和技術層面上把數字經濟描述為三個層面:核心數字技術、狹義數字經濟、廣義數字經濟。它們包括通訊、信息技術軟硬件、互聯網平臺、數字解決方案、數字內容、電子商務、全球經濟數字化等內容,形成一個復合型的結構。

從這個意義上說,中國多地政府提出的“在線新經濟”是數字經濟的主要表現形式之一。它是以數字數據作為核心生產要素,以數字數據+計算力作為產業動力,以現代信息網絡作為重要載體,以信息通信技術的有效使用作為效率提升的推動力,與生產制造、商務金融、文娛消費、教育健康、流通出行、城市管理、公共服務等領域深度融合的新型經濟模式。如果說數字經濟是與數字技術緊密結合的經濟系列活動,那么在線新經濟就是在此基礎上與互聯網緊密結合的經濟運作模式,而中國文化產業新業態,則是聚焦于“互聯網+文化”、具有新動能和新消費特點的文化經濟業態。它集中體現為國家統計局所指的“互聯網+文化”之新業態小類。數字經濟、在線新經濟和文化產業新業態,從學理維度和實踐維度看正是密切相關又有不同側重點的三個范疇,并構成了從大到小的三個同心圓。

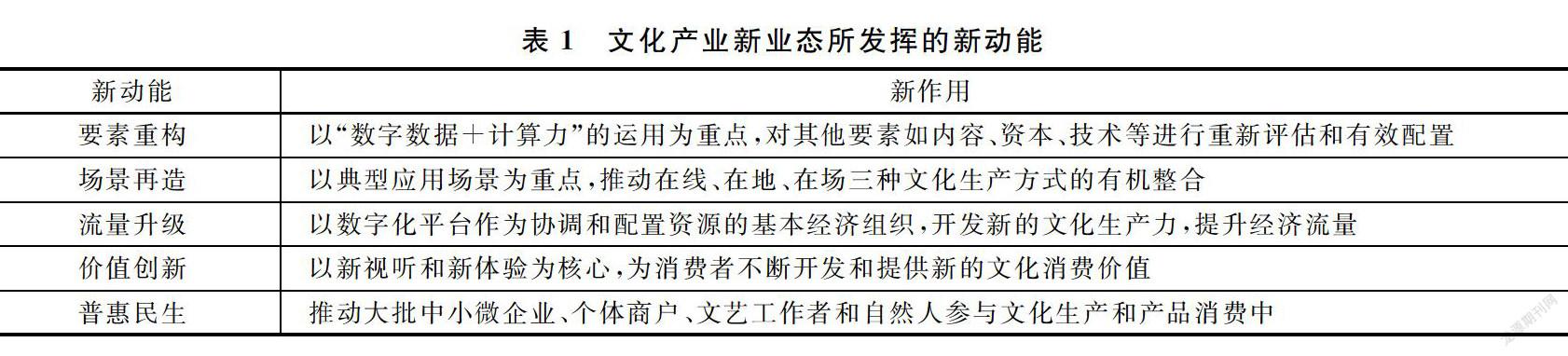

(二)文化產業新業態的特點和價值

中國倡導的文化產業新業態,以高質量發展為主要導向,與在線新經濟緊密結合,以在線、智能、交互、跨界為四大特征。它們不僅僅是國民經濟統計指標體系中若干個相對獨立的行業統計小類,更重要的是成為了新的文化生產力代表,為文化產業提供了前所未有的新動能,推動了要素重構、場景再造、流量升級、價值創新,也促進了文化惠民,成為推動文化產業可持續增長的重要引擎。

第一,新業態推動了文化產業的要素重構。其以“數字數據十計算力”為重點,對其他要素如創意、內容、資本、技術、空間等進行重新評估和有效配置。由于數據要素和知識技術要素一樣,其可以被重復使用和多人使用,在同樣收益的情況下可使生產成本不斷下降。因此,文化產業新業態注重開發數字數據,促成了報酬遞增效應。

文化新業態在生產和經營過程中大量使用數字化的數據和知識,使文化生產方式發生了根本性的變化:文化企業提供的大量產品是數字文化產品和服務,即產品數字化;數字文化產品和服務的傳輸通過互聯網支付方式進行,即傳輸在線化;供需雙方之間的海量文化產品和服務交易通過互聯網平臺進行,即交易虛擬化。數字出版、數字視聽、電競游戲等正是它們的代表性形態。

第二,新業態推動了文化產業的場景再造。其以線上線下相結合的空間開發為重點,推動在線、在地、在場三種文化生產方式的有機整合,從而形成跨界聯通、廣泛賦能的網鏈結構,該結構具有靈活與柔性化生產的特點,能夠滿足跨區域、跨國界的海量個性化需求。

以數字經濟為基礎的文化產業新形態具有跨域融合的鮮明特點,以物理空間為主的在地、在場文化場景,被結合到互通互聯的網絡結構中,而以虛擬空間為主的在線文化場景,包括云會議、云展覽、云走秀、云體驗、云游學等,在5G、AI、大數據等技術的推動下,又能夠融入實體空間,發揮“文化+”對實體經濟和社會民生的賦能作用。

第三,新業態推動了文化產業的流量升級。其以數字化平臺作為協調和配置資源的基本經濟組織,全面推動流量升級。數字化平臺不僅是匯聚各方數據信息和開展計算的中樞,更是實現價值創造的核心,也是創造巨型經濟流量的主要引擎。而數字化平臺的模式創新已經成為文化產業新業態的主要競爭領域。近年來涌現的互聯網內容開發和集成播控平臺模式、專業藝術市場評估和指數研究平臺模式、設計研發和供需對接平臺模式、網絡交流社區和時尚生活引領的平臺模式等,都開發出新的文化生產和消費領域。

如中國電競產業近年來高潮迭起。在5G、大數據和移動互聯等技術的支持下,數字化電競平臺在瞬間創造的經濟流量與吸引的巨大觀眾體量遠遠超過電影、演藝、出版、零售書店等傳統文化產業的增長幅度。2016年中國電競產業的營業收入達到532.2億元,2017年達到772.8億元,2018年達到922.1億元,同比增長19.3%,2019年猛增到1151.2億元,同比增長24.9%,吸引電競觀眾4.55億,創造增加值229.1億元。①

第四,新業態推動了文化產業的價值創新。其以新視聽和新體驗為核心,為消費者不斷開發和提供新的消費價值,帶動新消費包括藝術消費、時尚消費、體驗消費、品牌消費、美麗消費等的升級,帶動整個產業鏈和價值鏈的不斷延伸。

文化產業以人的精神文化消費需求為出發點和歸宿,文化產業新業態必然以創造人所需要的新價值為核心,正如國際多媒體協會聯盟主席哈威·費舍所指出的:“雖然數字王國的本質是技術和二進制碼,但它釋放了在人類各個領域最天馬行空的想象力。”如近十年來迅速發展的沉浸式體驗項目,它為受眾提供了大奇觀、超震撼、全體驗、邏輯力的價值,迅速衍生出沉浸式演藝、沉浸式會展、沉浸式遺產保護、沉浸式游戲等新形態和新的消費市場。

第五,新業態促進了文化惠民。其以互聯網連接海量的文化消費者,形成點對點、點對面、一對多等多種對接形式。而以數字化形式呈現的文化產業供應鏈及在線政務、在線法律服務、互聯網金融等形式,又為大中小微各類文化企業提供更多的服務。(見表1)

二、國際視野中的數字經濟與文化產業新業態

結合數字經濟和在線新經濟的潮流,推動文化創意產業的可持續發展,是近年來世界范圍內的一個重要潮流,也是中國文化產業參與全球化合作與競爭的前沿領域。主要發達國家根據各自的資源優勢和基本國策,對此設計了不同的發展模式。它們采用的概念不盡相同,包括數字經濟、智能社會等,而聚焦點則是“互聯網+文化”的新型業態和新消費模式。這為中國提供了可借鑒的有益經驗。

(一)順應全球化潮流,形成“巨型平臺+頭部內容”優勢

數字經濟具有全球化、集約化和高端化的鮮明特色。由于互聯網用信息網絡覆蓋了全世界,突破了地緣和國界,它所匯聚的數字數據和其他要素必然是全球化的,它對于文化消費市場的輻射必然是區域性的和國際性的;由于數字化平臺作為協調和配置資源的基本經濟組織,形成了超強的集聚力和廣闊的輻射力,擁有內容、技術和商業模式優勢的核心平臺就必然形成集約化的優勢;由于現代信息網絡中的關鍵樞紐平臺具有協調和配置資源的引擎作用,它們就必然要爭奪內容的優質資源,同時依托互聯網的巨大流量,傾力推動內容升級,爭奪競爭力優勢的制高點。從20世紀90年代以來,美國快速形成了一批與互聯網和數字經濟相結合的文創產業領軍企業,順應了文化創意產業向全球化、集約化和高度化發展的趨勢。

1998年和1999年,美國商務部發布《浮現中的數字經濟》報告,把發展數字經濟作為驅動新發展的手段。2000年,美國商務部發布《數字經濟2000》報告。此后,美國政府部門每年都推出推動數字經濟發展的報告和官方文件。從2019年數字經濟的規模看:美國位居世界第一,其規模達13.1萬億美元;中國位居第二,規模為5.2萬億美元。

美國的這一國家戰略導向催生了一批與互聯網和數字經濟相結合的文化創意產業領軍企業。它們把巨型互聯網平臺與頭部內容優勢相結合,實現了從0到1的創新,形成了超大規模的競爭優勢,在細分領域占據了區域乃至世界市場的主要份額。如奈飛(Netflix )成立于1997年,從原來一家從事影視光盤出租的連鎖性商業機構,迅速轉換成為一家通過網絡提供影視付費收看服務的流媒體企業,又快速成為在全球范圍內匯聚各國影視作品的播放平臺,直至成為自主開發優質影視作品,包括開發第一部多視角網絡電影《黑鏡》的頭部內容企業。其市值突破2200億美元,一度超過了成立半個多世紀的娛樂業巨頭沃爾特·迪斯尼公司。其他代表性企業如亞馬遜、臉書、微軟、谷歌、環球音樂等,都在細分領域形成了“巨型平臺+頭部內容”的綜合優勢,實現了美國文化娛樂類跨國公司在數字經濟時代的升級。(見圖1)

(二)突出“以快制勝”,搶占數字文創的新業態高地

數字經濟具有科技研發驅動、快速更新迭代、應用加速普及的鮮明特色。這是因為:數字經濟依賴數字數據、技術進步和人的智慧投入,這與工業經濟依賴能源、原材料和資金,農業經濟依賴土地、自然條件和初級勞動力的情況是截然不同的。英國《經濟學人》雜志在2017年3月的封面文章中把數據比喻為新時代的“石油”,其實石油是儲量有限的不可再生資源,而數據卻每時每刻都在增加。英特爾創始人之一戈登·摩爾指出:集成電路上可以容納的晶體管數目大約每經過18個月便會增加一倍。隨著傳感器的普及和數字技術的發展,人類的生產和社會活動將全面實現數字化。2020年全球的傳感器數量達到1000億個,它們24小時都在產生海量的數據。

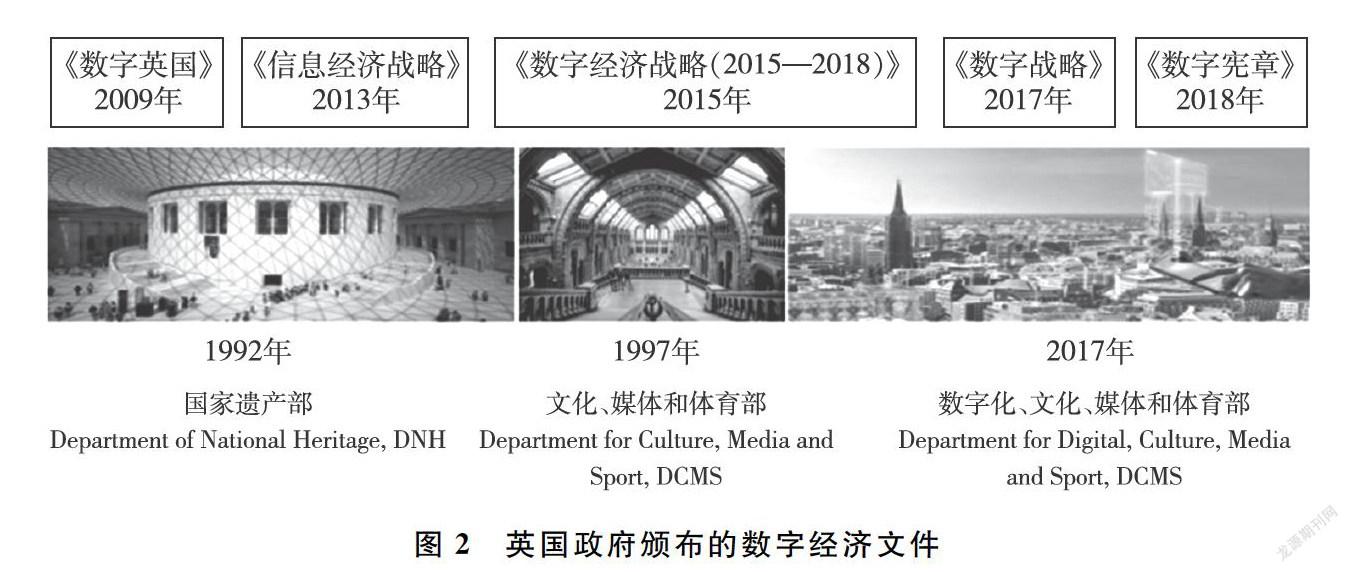

英國是第一次工業化革命的發源地,也是全世界最早把創意產業列入國家戰略的國家之一。英國雖率先享受到了工業文明進步帶來的優勢,但也最早感受到了傳統工業所帶來的負面效應和未來數字經濟的大潮沖擊。有鑒于此,英國政府先后出臺了多項政策,以數字經濟為先導,開啟“數字英國”轉型之路。2009年6月,英國政府推出了《數字英國》計劃。2015年年初,英國政府出臺了《數字經濟戰略(2015—2018)》。2017年3月,英國文化、媒體和體育部發布《數字戰略》。當年英國政府把該部正式改名為數字化、文化、媒體和體育部,這體現了英國政府對數字革命的巨大期待和實施決心。(見圖2)

英國把與數字經濟相結合的創意經濟領域作為開發的重點。根據英國國家創新署頒布的《創新英國——英國沉浸式經濟》報告,英國已經動員了1000多家沉浸式技術開發和專業運營公司,雇用了4000多名員工,開發了1萬多個沉浸式體驗的角色,涉及22個市場細分領域。其中,介入媒體市場的英國公司數量在所有沉浸式體驗細分市場中所占比重最大,約為60%。英國的沉浸式體驗出口占全球同類市場9%的份額。與此同時,英國國家創新署近年來每期投入500多萬英鎊,鼓勵在數字技術與創意經濟相結合方面有優勢的英國企業積極拓展中國等重點市場。

(三)建設“超智能社會”,融合多維空間,推動數字貿易

數字貿易是指依托數字經濟所開展的貿易形式。它包括數字內容的貿易形式和數字化的流通形式,即不僅僅包括依托互聯網開展宣傳、咨詢、交易、結算來促進實物商品如時尚產品的貿易形式,而且還包括通過互聯網傳輸的數字化產品和服務(如數據、數字圖像、數字視頻和音頻、數字化服務等)的貿易形式。它最突出的特點就是貿易方式的數字化和貿易對象的數字化,依托數字數據的流通而大大提升了供需雙方交易對接的精準性和時效性,突破了傳統意義上的實物貿易在跨國流通過程中的諸多限制。根據國際數據公司(IDC)的數據,2019年全球公共云服務市場總額達到了2334億美元,同比增長26%,半數以上的全球服務貿易已實現數字化。

日本多年來加大對數字信息產業的政策支持,加強法律法規建設,為發展數字貿易創造了有利環境。2016年1月,日本內閣會議通過第五個科學技術基本計劃,其核心是建設全球領先的“超智能社會”,最大限度利用信息通信技術,將網絡空間與現實空間融合,使每個人最大程度享受高質量服務和便捷生活。作為一個國內市場有限、高度依賴海外市場的海島型國家,日本歷來把發展對外貿易作為基本國策之一。結合數字經濟推動日本內容產品的對外貿易,成為日本朝野上下的重要共識。日本經濟產業省2019年5月發布了2018年度電子交易市場調查:在電子交易領域中,2018年日本對中國的出口額為1.53萬億日元(1日元約合0.06元人民幣),同比增長18.2%;中國對日本出口額為261億日元,同比增長7.4%;美國對日本的出口額為2504億日元,同比增長7.6%;日本對美國的出口額為8238億日元,同比增長15.6%。其中的重要門類為電競游戲、數字音樂、數字出版和IP授權服務等內容產品。日本對中國和對美國市場的電子交易出口形成了明顯的順差,而且順差仍然在擴大。

(四)優化“平臺+網絡”:孵化個人創意,實現創業和創崗

新一代互聯網具有全移動、全覆蓋、全滲透、全時段、全體驗的特點。它可以通過空前巨大的規模和跨越時空的便捷性,把分散的個人腦力資源連接到一個巨大的網絡上,從而組成高效的產業鏈和價值鏈。它又能通過“數據+計算力”而突破個體勞動者的智力局限,把人類智能和人工智能相結合,優化各種要素和資源的配比。從這個意義上說:在線新經濟也是智能經濟,依托在線新經濟開發的文化產業新業態向“平臺+網絡”的方向提升,成為提升文化產業競爭力的重要領域。

2013年,韓國樸槿惠政府把經濟復興、國民幸福、文化繁榮與和平統一定為執政時期的四大國政基調。該政府提出了“創意經濟”,設立未來創造科學部,推行以高新科技為基礎的創業創新政策。2018年4月,韓國未來創造科學部頒布《創新增長引擎》五年計劃,把大數據、下一代通訊、人工智能等作為重點發展方向,煥發創新增長活力。2020年6月,文在寅政府宣布,計劃至2025年,以數字化、綠色化和穩就業為方向投入約76萬億韓元(1美元約合1207韓元),發展“非接觸經濟”。

韓國文化創意產業結合互聯網,逐步形成了新的生態系統。(見圖3)韓國政府鼓勵搭建多種服務平臺,對蘊藏在個人頭腦中的創意資源進行孵化,并且把分散的成果串聯到一個有效的產業鏈上,實現從創意到創業、創崗的轉化,“這些創意平臺可以劃分為線上和線下兩種。線上指網絡平臺,線下指實體平臺(如園區、基地等):網絡平臺的代表有故事主題公園(Story Theme Park )、素材檢索網站和數據庫”,線下平臺如堤川故事創作園區、網絡漫畫創作體驗館、音樂創作所、富川影視基地、光州亞洲文化殿堂等。(見圖3)這些平臺涉及的領域包括故事資源、網絡漫畫、音樂、電視劇、游戲等。從平臺的功能來看,可以劃分為孵化型、研發型、投資融資型、流通型、體驗型、消費型等。孵化型是把抽象的創意具象化,研發型指針對內容開發所需的技術開發和人才培養予以支持,投資融資型指的是為產品開發提供所需的資金服務,流通型指的是產品的宣傳和營銷,體驗型指的是產品的展示和推廣,消費型指的是產品的銷售。

他山之石,可以攻玉;創新制勝,王者歸來!在全球數字經濟風起云涌的背景下,中國依托在線新經濟,發展文化產業新業態,必須大力開發數字數據,激發創新動能,重組文化產業價值鏈;必須推動企業組織形態的創新,發展“平臺+網絡”的多種經濟模式,全面提升企業核心競爭力;必須依托中國超大型市場的有利條件,把供給側改革與需求側更新有機地結合起來,在以下三方面聚力突破。

三、開發數字資產,重塑文化產業價值鏈

(一)以數字數據作為文化產業新業態的核心要素

發展中國文化產業新業態的重點任務,是大力開發數字資產,激發文化產業高質量發展的強勁動能,突破經營效益不高和增長動力不足的瓶頸。中國文化產業從20世紀90年代后期正式起步以來,經歷了十多年的快速增長,其增速正在逐漸減緩。從2000年到2014年的十五年間,中國文化產業增加值占GDP比重從1%到3.8%,而從2015年到2019年的五年間,其占GDP比重僅從4%爬升到4.5%,未能實現“十三五”文化發展改革規劃綱要提出的使其成為國民經濟支柱產業的目標。與此同時,從全國文化產業從業人員人均創造效益等主要指標看,也存在增長緩慢、效率低下、動力不足等情況。

這說明:新增長理論所描繪的傳統要素投入所帶來的報酬遞減規律在中國文化產業領域明顯地浮現出來。要推動中國文化產業的可持續增長,如果僅僅依靠土地、房地產、基礎勞動力、資金等傳統要素的投入,并且按照傳統模式竭力擴大文化產品的產能,到了一定程度就會出現產能過剩、報酬遞減的情況。根據黨和政府強調文化產業高質量發展的要求,發展文化產業新業態的意義在于:轉變傳統的產業增長模式,深入挖掘數字數據,形成優質的數字資產,推動文化產業增長方式的深刻轉型。

必須指出:數字數據本身不能產生效益,要把它轉化成為優質的可投資和可增值的價值量——數字資產,關鍵是進行交換、整合與創意,即依托“數據+計算力”而提升文化生產力水平,把發揮人的想象力和創造力作為取之不竭的源泉,在內生的意義上激發知識型人才對于文化產業的投入,以文化新業態引爆前所未有的文化消費領域,才能實現報酬的遞增和產業的可持續發展。正如哈威·費舍所指出的:“數字王國雖然以簡單化和簡化的二進制語言‘1和‘0為基礎,但隨之而來的新信息社會賴以存在的卻是想象力和創造力,這也將成為新經濟的主要資本。”

(二)大力開發數字資產,重塑文化產業鏈

文化產業新業態在開發數字數據的基礎上,必然要重塑文化產業鏈。其特點是把數字數據轉換成為高質量的數字資產,以數字數據的交換、整合與創意為主線,集聚產業鏈上各個環節的企業和機構。近年來,正如中國學者陳春花所指出的:“當數據為核心的時候,商業模式在變,效率也在變。”企業在數字化轉型中依托數據先改變消費端,因為那是商業模式變得最快的部分,而企業接下來會改變制造端,進一步解決產業的效率問題,從而引起整個價值鏈的更新。

近年來風起云涌的MCN(Multi -Channel Network )經濟,也稱直播經濟,就是一種依托多頻道網絡傳播的文化營銷新業態。它兼有文化新媒體和在線新經濟的雙重屬性,其核心是文化營銷,體現了“在線、互動、智能、跨界”的特點。MCN將不同類型的PGC(專業生產內容)組合起來,以數據開發為核心要素組織產業鏈,實現內容的持續輸出和實時反饋,促進商業變現,其形式包括直播帶貨、紅人孵化、主播孵化、供應鏈管理等。MCN以“數據+計算力”作為驅動力,結合人力資本的投入,以多維空間的群體性人際交互為主要形式,以信息交流和情感分享為基本內容,創造直接或者間接的經濟效益。MCN經濟依托互聯網和新媒體,極大地激發了人的想象力和創造力,與越來越多的行業包括快速消費品、農副產品、汽車、家電、教育、旅游、科技等連接,適應了當今時代小眾、多變、時尚的消費需求。

根據專業機構的調研,2017年中國MCN機構數量為1700家,從那時起中國MCN經濟進入到一個爆發式增長階段,參與MCN投資、內容、平臺、服務的機構越來越多,四年間的平均同比增速超過100%。2019年中國直播電商行業的總規模達4338億元,2020年的用戶規模達到5.2億人以上,市場規模達到1萬億元左右,預計它在未來幾年將繼續保持一定比例的增長。MCN經濟依托數字資產,形成了獨特的產業鏈,將內容服務機構、專業平臺、投資機構、廣告商和第三方服務機構組合起來,在資本的支持下,實現內容的持續輸出和實時反饋,促進投資的商業變現。2020年5月15日,上海市網絡視聽行業協會宣布成立全國第一家MCN專業委員會。其首批44家會員單位中,包括小紅書、拼多多、新文化、趣頭條、喜馬拉雅等新型平臺,以及新文化、美ONE、葡萄子、番茄蛋等內容機構,也包括東方明珠等投資機構、專業廣告機構和多樣化的第三方服務機構。(見圖4)這種新的產業鏈在較短的時間內迅速形成,說明文化產業新業態依托在線新經濟,采用服務數字化、傳輸在線化、交易虛擬化、帶貨明星化的方式,發揮人的想象力和創造力,可以持續地降低運作成本,有效地形成報酬遞增效應。

四、創新平臺模式,激發企業活力與擴大流量

(一)創新平臺模式,推動流量經濟

20世紀90年代以后,世界各國都更加注重技術創新對經濟增長的引領作用,技術創新過程日益平臺化。在線新經濟的一大特色是建設數字化平臺體系,為供需雙方和中介等市場參與方提供在線互動和交易機制,促使所有參與主體不斷降低成本和提高質量,并且在外延上改造和擴展價值鏈。雖然在衡量在線新經濟以及相關的價值創造上還存在不少困難,但是數字化平臺正在以低成本增長、高速度擴張、個性化服務而成為新生產力的重要代表。

文化產業新業態把發展新型平臺作為升級的關鍵。在互聯網背景下,平臺化機制的“去中心化”特點使得經濟關系的網絡結構從傳統的中心外圍格局轉向全連接網絡生態,點對點(P2P)的連接應用在各產業領域和市場擴展上,數量眾多的在線主體形成分享資源的互聯互通效應。這使每個參與者的成本下降,也加深了它們之間的分工協作。正如中國學者陳春花所說:傳統的企業戰略邏輯,對于想做什么、能做什么、可做什么是有邊界的。想做什么是初心,能做什么是資源,可做什么是產業環境。但是在數字時代,這三個核心邏輯都發生了深刻變化。每個經濟主體想做什么可以重新定義,能做什么可以和別人連接,可做什么可以跨界跨域實施。這正是在線新經濟為每個主體所提供的重要價值。平臺型企業為了滿足用戶的多樣化需求,就會追求集成服務、增值服務和跨界服務,包括對其他同類平臺進行兼并和控購,從而加快了平臺的集約化趨勢。如騰訊(微信)和阿里巴巴(支付寶)幾乎占領了整個中國移動支付市場,喜馬拉雅占據了中國音頻內容服務市場的60%以上,這些正是其中生動的案例。

(二)匯集海量“零工”:激發主體活力

文化產業新業態依托巨型平臺和新型網絡,吸引了海量的文化“零工”,把千千萬萬處在市場競爭弱勢地位的勞動者,聚攏到文化產業鏈的各個環節。在互聯網平臺和網絡的支持下,遠程創意設計、跨國實時共演、云上展覽展示、在線電子競技、智能文化裝備訂制生產與遠程操控等新的文化生產模式層出不窮。越來越多的企業和勞動者通過線上和線下的互動與協作,開發出新的文化產品和文化服務。文化產業企業可以把生產單元劃得更小,甚至成為“一個人企業”,但同時通過全移動、全覆蓋、全時段、全體驗的網絡形成鋪天蓋地的“螞蟻雄兵”和“致命蜂群”。而在巨型平臺與新型網絡的基礎上,大量的文化消費者也通過與文化生產者的互動,包括提供豐富信息、分享文化內容、優化設計方案等,成為文化生產活動的參與者。

中國文化產業新業態的一大亮點,是近年來進入了“互聯網平臺創新爆發期”。這些平臺在數據計算、開發領域、運營模式、技術應用、服務群體、表現形態、流通形式等方面,都達到了前所未有的廣度和深度。如喜馬拉雅創造的互聯網音頻內容開發模式,閱文創造的華語原創大IP開發模式,巨人創造的原創游戲+大電影+衍生產品開發模式,小紅書創造的“線上種草、線下拔草、線上再種草”模式,國家對外文化貿易基地(上海)創造的CCLF國際文化授權交易模式,長沙馬欄山視頻文創產業園創造的以視頻IP運營為先導、推進“內容制作+數字營銷”的模式,上海國際藝術品交易月以“政策集中、主體集中、交易集中、效益集中”相結合的國際展覽及交易模式等,這些模式都通過創新創造出巨大的文化生產力和文化消費市場。

五、推動跨界融合,以文化賦能場景建設

(一)推動在線、在地、在場方式的有機結合

文化產業新業態推動在線、在地、在場三種文化生產方式和文化消費方式的有機整合,推動文化產業的供給側改革和消費側更新,從而創造出跨界聯通、廣泛賦能的新型文化場景。傳播學者梅羅維茨在20世紀80年代從社會學家戈夫曼的“擬劇理論”獲得靈感,提出了“場景”(situation )概念。隨著移動互聯網時代的到來,羅伯特·斯考伯提出了新的“場景”(context )概念,預言“在未來25年,場景時代即將到來”,移動設備、社交媒體、大數據、傳感器和定位系統成為移動互聯網的“場景五力”,其營造的內容場景會幫助每個個體獲得前所未有的在場感。丹尼爾·亞倫·西爾則指出:場景是一個地方的整體文化風格或美學特征,它賦予一座城市以巨大的文化能量。

文化產業新業態結合在線新經濟的發展,正在融入城鄉生活的各個空間,把線上的文化服務導入線下空間,又把線下的文化項目導入在線領域,讓人們在“多次元”的時空層面上獲得豐富的文化體驗,包括“在地同感”“異地同感”“在線同感”等。近年來,中國許多城市塑造文化場景的新成果得益于文化產業新業態的貢獻。如上海結合優秀歷史建筑和歷史街區保護,開展了“建筑可閱讀”項目。至2020年,全市開放的“建筑可閱讀”達1039處,并且從“掃碼閱讀”的1.0版、“建筑開放”的2.0版,進入“數字轉型”的3.0版,實現了建筑的“可讀”“可聽”“可看”“可游”。

(二)開展多樣性的數字文化賦能方式

文化產業新業態依托在線新經濟,具有對工業、城市建設業、商貿業、科技服務業、旅游業等行業的廣泛滲透和帶動作用,其核心是把優質的文化內容作為一種高級的生產要素,融入其他產業領域,為許多經濟和生活領域進行文化賦能。這一過程的最大特色是因物賦形、因地制宜、因時制宜,形成“1+1>2”的生產力增值效應。

第一,數字IP的故事賦能,即從當地的文化資源中提煉出核心的IP,結合5G、8K、MR、云計算、區塊鏈、大數據、人工智能等技術,創造出數字化的核心文化主題和故事,又把這種高品質的數字文化IP植入物理空間,形成充滿想象力和創造力的場景,讓人們從多維空間感受文化內容IP的魅力。如被列入首批中國文化旅游融合先導區(基地)的華僑城甘坑客家小鎮,從數百年流傳的客家非物質文化遺產——客家涼帽中,提煉創作了《小涼帽之白鷺歸來》的故事,拍攝了VR電影長片并且榮獲國際電影節大獎,繼而賦能于甘坑客家小鎮的建設,發揮了良好的先導示范意義。

第二,數字文化事件的體驗賦能,即將大規模的數字文化賽事、節慶、展覽、活動、俱樂部等,落地在重點的園區或景區,吸引大量的文化工作者和愛好者集聚,把網上社區轉換成為線下社區,開發原創的數字文化IP,使其賦能城市和鄉鎮,形成特色鮮明的文化風格。如著名的電競產業集聚區上海靈石電競中心,打造“一核雙新三生態”的電競社區:主核——以電競賽事內容為核心,發揮廠商、賽事方和場館方的合力;雙新——以新技術、新人才集聚全球游戲技術和基建配套;三生態——以內容制作生態、賽事配套生態、文化配套生態為三重點。

第三,數字文化服務的跨界賦能,即推動在場、在地、在線相結合的展覽展示、電競賽事、動漫游戲、創意設計、線上交易、直播和培訓等項目,把在線的文化內容延伸到在地。如全國數字音頻內容服務的領軍企業喜馬拉雅開創的“有聲城市解決方案”,形成了以新基建結合24小時城市書房、新基建結合公共文化服務、新基建結合有聲政務等新型業態,并在東中西部多個城市穩步推廣,受到各地的廣泛歡迎。

第四,數字文化集群的生態賦能,即以數字文化產業的上下游各企業和機構的集聚,形成供應鏈齊全、各要素集中、富有創新活力的新型產業集群,形成發展數字文化產業的動力引擎。如浦東金橋地區依托國家級經濟技術開發區的優勢,大力發展文化產業新業態,2019年文創產業營收達到510億元,實現稅收27.54億元。金橋地區以“文創+在線新經濟”為特色,集聚了華為上海5G創新中心等四大開放平臺、車娛智能“5G國家級智能車聯網大視頻平臺”等重點實驗室,形成了一個具有強勁創新活力的產業集群和生態環境。(見圖5)

國家“十四五”規劃把“加快數字化發展,建設數字中國”作為重大任務,并且要求“實施文化產業數字化戰略,加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式”。在全面建設社會主義現代化國家的新征程上,各地大力推動的文化產業新業態,匯聚了互聯網科技的推動力、產業升級的貢獻力、文化創意的創造力。它體現了在線新經濟的強大市場活力,順應了追求美好生活的人民意愿,表達了中國建設社會主義文化強國的國家意志,具有可持續發展的廣闊前景。

The Online New Economy and the Emerging Businesses of China's Cultural Industries: Main Features, International Reference and Key Tasks

HUA Jian

(Cultural Industry Research Center, Shanghai Academy of social sciencesShanghai 200235,China)

Abstract: Combining with the online new economy, the development of the emerging businesses of cultural industries provides a strong momentum and opportunity for China's cultural industries to renew. The emerging businesses, with four major characteristics: online, smart, interactive, and cross-border, have promoted factor reconstruction, scene reengineering, traffic upgrade, value innovation and cultural benefitting. From an international perspective, major developed countries have promoted emerging businesses of cultural industries based on the digital economy, which can be taken as experience. The focus of china's development of the emerging businesses of cultural industries lies in taking digital data as the core element and relying ondata plus computing powerto improve cultural productivity. Besides, it includes innovating platform models, expanding the scale of traffic and attracting digital gig economy. Moreover, it also comprises empowering new businesses with culture scenario construction to promote the organic integration of online, offline, and on-site cultural production methods and cultural consumption methods

Key words: online new economy; Chinese cultural industries; emerging businesses; new mo-mentum

(責任編輯:張思帆)