高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調研究*

——基于中國省域數據

呂海萍,董 穎,化祥雨,劉洪民

(1.浙江科技學院經濟與管理學院,浙江 杭州310023;2.浙江省經濟信息中心經濟監測預測處,浙江 杭州310006)

1 引言

高校作為人才和創新的源泉,是新時代全面實施創新驅動發展戰略和堅定推進科教興國戰略的重要生力軍,其技術轉移能力強弱對區域經濟發展有著異乎尋常的重要意義。關于高校技術轉移與區域經濟關系,國內外已有不少研究。部分學者從知識溢出角度肯定了高校技術轉移對經濟發展的正向影響[1-2];部分學者從大學技術轉移辦公室效果評估角度分析了高校技術轉移對區域經濟發展的推動作用[3-4];部分學者通過測算高校技術轉移對區域經濟增長的貢獻度實證了高校不同技術轉移模式與區域經濟的關系[5-6];還有部分學者從高校科研投入[7]、產學研合作[8-9]、高校創新產出[10]等視角去探求高校技術轉移活動對區域經濟的拉動作用。綜合國內外研究發現,絕大部分研究都側重實證探討高校技術轉移活動對區域經濟的單向影響,而忽視了高校技術轉移與區域經濟發展間的互動協調關系。高校技術轉移能力與區域經濟發展水平兩者之間耦合協調程度如何及影響其因素有哪些,目前還鮮有研究,有待進一步探研。

高校技術轉移能力是指高校有目的、有意識地產生科技成果并積極通過多種方式將其轉化為現實生產力的能力,與區域經濟發展水平間存在緊密互動關系。高校技術轉移能力是區域經濟持續發展的重要動力,區域經濟發展水平是高校技術轉移能力提升的基礎保障。高校技術轉移能力如滯后區域經濟發展水平,那么區域經濟將顯現發展動力的不足、技術和智力支撐的缺乏;如超前區域經濟發展水平,那么不少高校科技成果將無法得到有效轉化,出現科技投入冗余等資源浪費現象。只有兩者實現動態協調發展,才能真正實現高校科技與區域經濟一體化。鑒于此,本文在評價高校技術轉移能力與區域經濟發展水平基礎上,分析兩者耦合協調時空發展特征,進一步剖析影響兩者耦合協調發展的區域環境因素,以期為中國高校科技管理部門和地方政府推動政產學研用提供決策參考。

2 研究設計

2.1 指標體系構建和評價方法

2.1.1 指標體系構建

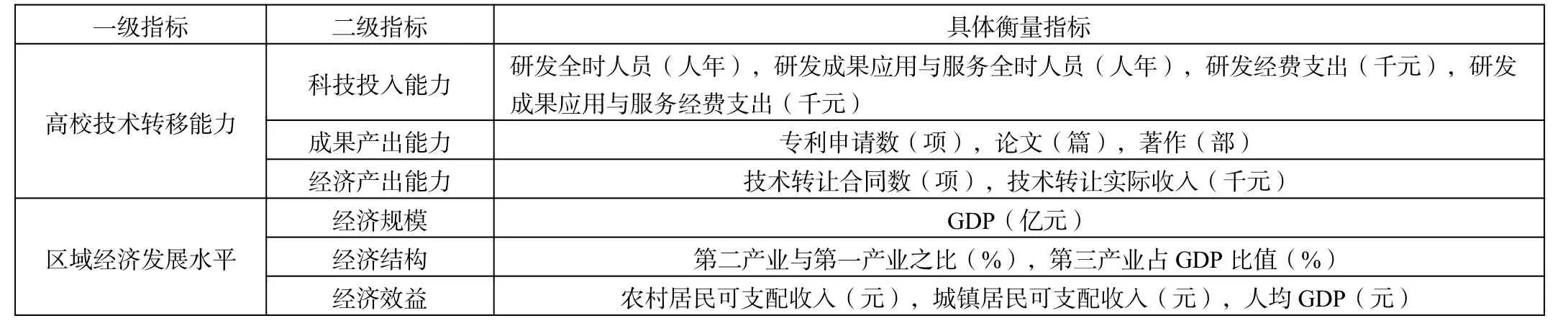

高校技術轉移能力與區域經濟發展水平是質和量相結合的概念。高校技術轉移的線性邏輯過程就是高校在科技投入基礎上取得科技成果,再將科技成果商業化或產業化的過程。因此,高校技術轉移能力主要由科技投入能力、成果產出能力和經濟產出能力構成。區域經濟發展水平不僅要考慮區域經濟發展的規模,還需要考慮區域經濟發展的結構和效益。由此,進一步借鑒于淳馨等(2017)[11]、彭新一等(2018)[12]、宋美喆等(2019)[13]的相關研究成果,并結合數據的可獲得性,本文建立衡量高校技術轉移能力與區域經濟發展水平評價指標體系如表1所示。

表1 高校技術轉移能力與區域經濟發展水平評價指標體系

2.1.2 評價方法

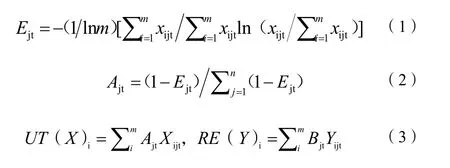

上述構建的高校技術轉移能力與區域經濟發展水平指標體系均涉及到一個多指標的綜合評價問題。熵值法因其賦權的客觀性在多指標綜合評價中應用廣泛[12-13]。由于構建的各指標量級和量綱不統一,本文運用極值法先對指標數據標準化處理基礎上,借鑒張超等(2020)[14]的研究思路,運用熵值法評價步驟如下:式(1)(2)(3)中:Ejt為指標的熵值;m為區域;xijt為第i個地區在t時期的第j個標準化指標值;Ajt為指標權重值;n為指標個數;UT(X)為高校技術轉移能力評價得分;RE(Y)為區域經濟發展水平評價得分;Bjt計算方法同上。

2.2 耦合協調測算和分析模型

2.2.1 耦合協調模型

物理工程學中的耦合協調本質反映的是多個系統從無序向有序演變并協同發展的內在特征,可用來揭示各系統間協調或適應程度的好壞情況。因此,本文用耦合協調度來體現高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的實際協調狀況。借鑒魏敏等(2019)[15]相關研究,高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合協調模型構建如下:

式(4)(5)中:C、H分別為高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合度和耦合協調度;UT(X)、RE(Y)含義同上;α、β分別為高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的權重,考慮到兩者有相同分量的重要性,α和β各取0.5。

H取值在[0,1]范圍間,0表示系統處于無序狀態,1表示系統處于最佳協調狀態,具體等級準則如下:H值在0.00~0.19間為失調衰退等級,用Ⅰ表示;H值在0.20~0.39間為低度協調等級,用Ⅱ表示;H值在0.40~0.49間為勉強協調等級,用Ⅲ表示;H值在0.50~0.59間為中度協調等級,用Ⅳ表示;H值在0.60~0.79間為良好協調等級,用Ⅴ表示;H值在0.80~1.00間為優質協調等級,用Ⅵ表示。

2.2.2 耦合協調度空間趨勢面模型

空間趨勢面通過對實際數學曲面的近視和抽象來直觀模擬不同要素在不同地理空間上的分布規律和變化趨勢,可以用來探析高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調度的總體空間分異狀況。假設Hi(xi,yi)為區域i的高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調度,(xi,yi)為平面空間坐標,根據趨勢面技術公式可知:

式(6)(7)中:εi為自相關隨機誤差;Ti(xi,yi)為趨勢函數,表示區域i的高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調度趨勢面的趨勢值;α為趨勢函數回歸擬合系數。

2.2.3 耦合協調度影響因素模型

在已有研究中,鮮有對驅動高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調的影響機制分析,本文擬系統探析對兩者耦合協調可能產生重要影響且又不在主觀可控制范圍內的外部因素。具體來說,擬聚焦于區域市場化水平、地方政府干預強度、區域產業升級水平、區域科技人力資源水平、區域對外開放水平、區域信息化水平和區域交通基礎設施水平這7個方面的影響因素,構建面板數據回歸模型來實證其具體影響。設定的計量模型如下:

式(8)中:H為高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合協調度;β為待估計回歸參數;ML為區域市場化水平,用本區域非國有固定資產投資總額/所有區域非國有固定資產投資總額來衡量;GC為地方政府干預強度,用區域財政支出/GDP來表征;IU為區域產業升級水平,用區域第二與第三產業產值之和/第一產業產值來表征;HR為區域科技人力資源水平,用區域研發人員全時當量來表征;OP為區域對外開放水平,用進出口總額/GDP來衡量;IL為區域信息化水平,用互聯網上網人數/年末總人口數來衡量;BF為區域交通基礎設施水平,用公路里程、鐵路里程和內河航道里程的總和/區域國土面積來衡量;ε為隨機干擾項。

2.3 數據來源與說明

基于數據的可獲得性,本文選取2003—2017年中國31個省域面板數據為分析對象,不包括港澳臺地區。文中數據均來源于相應年份的《高等學校科技統計匯編》和《中國統計年鑒》。需要說明的是,西藏少部分年份的缺失數據用插值法來補全。

3 耦合協調時空發展分析

3.1 高校技術轉移能力與區域經濟發展水平時空變化

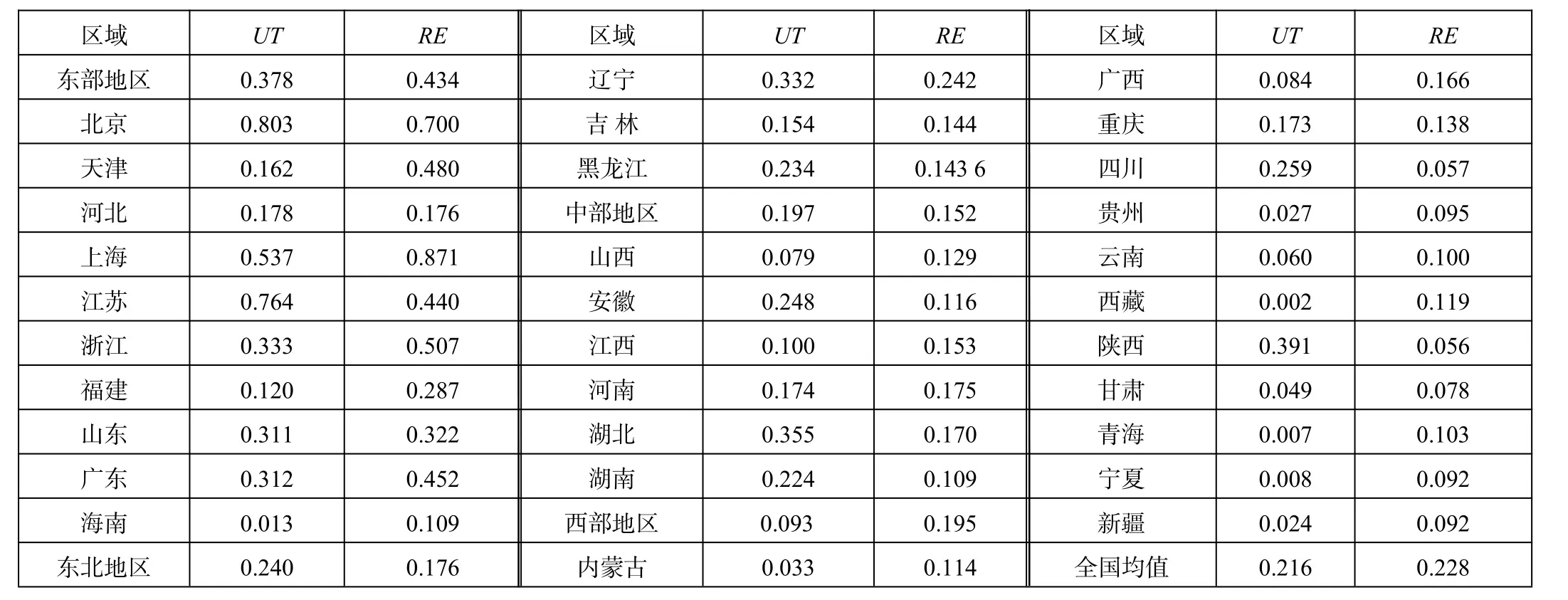

運用熵值法,可估算獲取中國高校技術轉移能力和區域經濟發展水平2003—2017年指數值。由于數據較多,為研究所需,選取2003—2017年指數值的均值分析說明,如表2所示。

表2 各省域高校技術轉移能力(UT)與區域經濟發展水平(RE)2003—2017年均值

高校技術轉移能力與區域經濟發展水平整體不高,多數省域屬于高校技術轉移能力滯后型。中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平年均值均低于0.3,發展水平不高。高校技術轉移能力超過全國均值的省域有13個,低于全國均值的有18個;區域經濟發展水平高于和低于全國均值的省域分別有9個、22個。河北、海南、吉林、山西、江西及西部的大部分省域處于高校技術轉移能力和區域經濟發展水平均低于全國均值的“雙低”狀態。從省域來看,北京、河北、江蘇等12個省域屬于高校技術轉移能力超前型區域,上海、浙江、廣東等19個省域均屬于高校技術轉移能力滯后型。從區域看,東北與中部地區屬于高校技術轉移能力超前型,而東部與西部地區屬于高校技術轉移能力滯后型。

3.2 耦合協調度空間趨勢發展

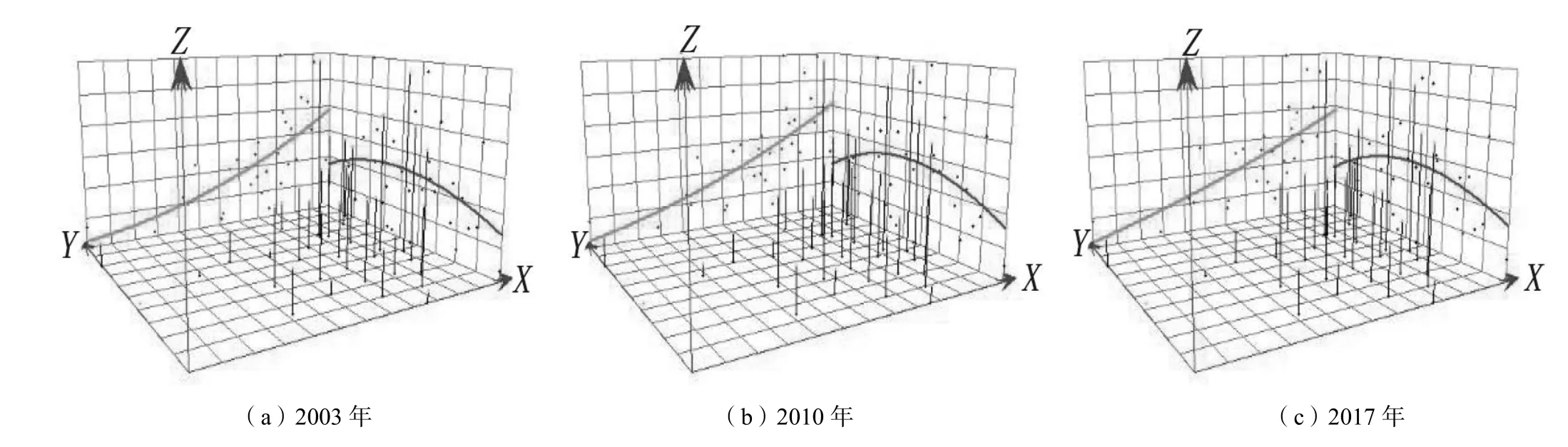

運用耦合協調模型測算出各年度耦合協調值基礎上,運用空間趨勢面模型并基于分析所需,呈現2003年、2010年與2017年各省域高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調度的立體空間趨勢面,如圖1所示。Z軸反映的是耦合協調值,Y軸、X軸分別表示南北和東西方向。

觀察圖1可知,整體上中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合協調度呈現“東高西低,南北基本持平”的空間分異演化趨勢。與2003年相比,2010年與2017年立體趨勢面沒有明顯的變化。東西方向上,中國東部地區的耦合協調度始終顯著高于西部地區,且呈現從西向東攀升的斜線狀空間結構。最東端的耦合協調度自2003到2010再到2017年均有微微下降,意味著東西部地區間的耦合協調度差距呈現出縮小的態勢。南北方向上的耦合協調度,2003年處于“北端稍高于南端”的半拋物線結構,2010年與2017年發展為“南端略有提升,北端略有下降”的倒U形結構,這意味著南北地區間的耦合協調度差異在縮小。綜上可知,中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合協調度動態時空趨勢存在較明顯的空間分異指向性。接下來分析各省域具體的耦合協調度時空動態變化狀況。

圖1 中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調度空間趨勢面

3.3 耦合協調度動態發展變化

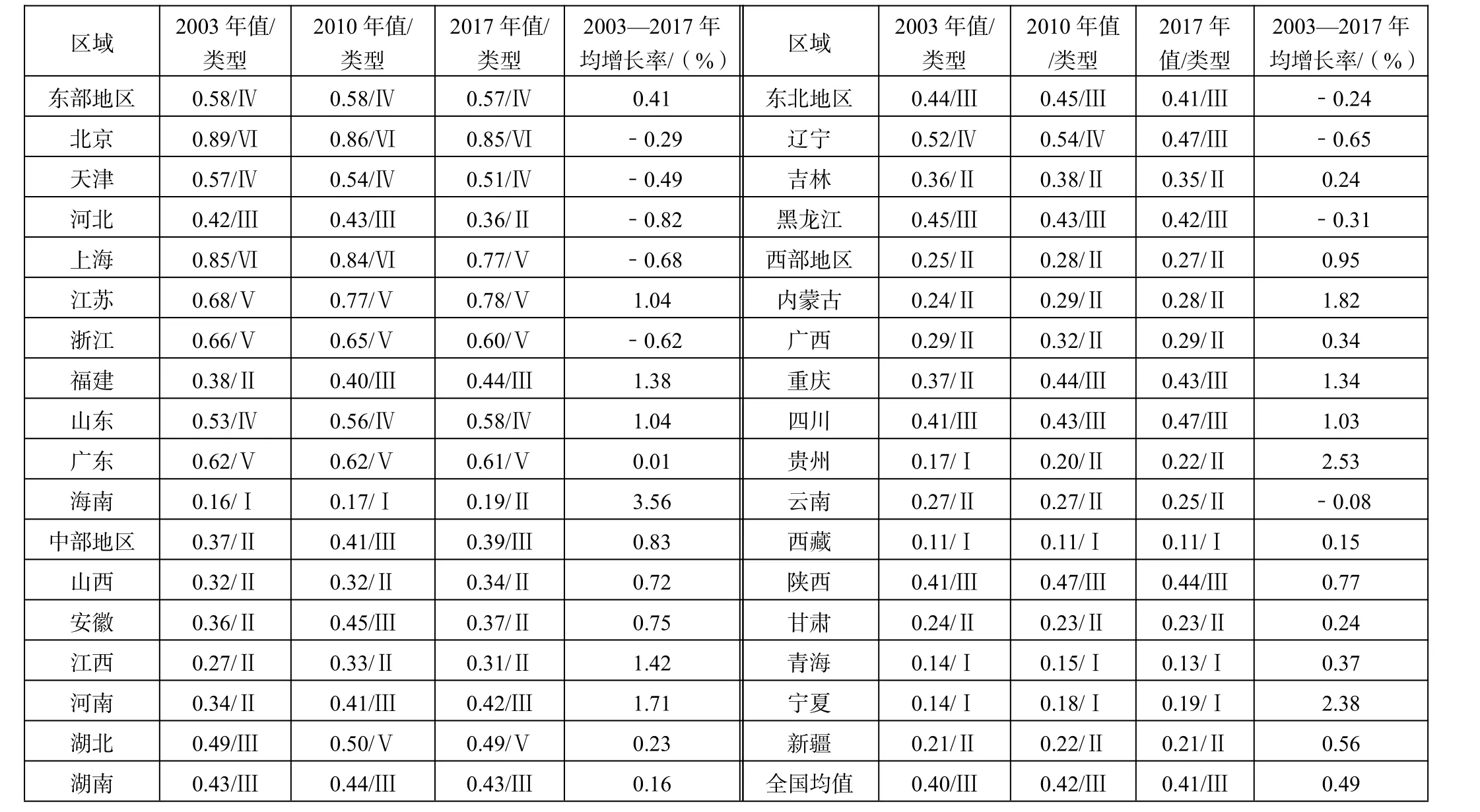

表3報告了2003年、2010年與2017年中國各省域高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的耦合協調測算值、類型及2003—2017年耦合協調度的年均增長率。具體分析如下。

表3 高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調省域分布

耦合協調度整體處于提升狀態。中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調值的年均增長率為0.49%,整體上處于提高態勢。74.19%省域的耦合協調值年均增長率為正值,呈增長狀態。其中,中部地區100%的省域、西部地區91.67%的省域、東部地區50%的省域年均增長率為正值,東北地區只有吉林省呈現正的年均增長率。結合年均增長率西部地區>中部地區>全國平均>東部地區>東北地區的現象表明,西部、中部地區的耦合協調狀況與東部地區的差距正在日益縮小,這跟前文耦合協調值空間趨勢面分析的結論基本一致,這對促進中國區域經濟高質量協調發展是個利好現象。

耦合協調等級格局分布不均衡。低度協調省域最多但呈減少趨勢,主要分布在中部和西部地區;其次是勉強協調省域,數量在增加。優質協調省域數量最少,2003—2017年北京穩固在優質協調層級,主要得益于北京高校技術轉移能力與區域經濟發展水平均持續處于高水平。良好協調省域中江蘇、浙江和廣東三省表現穩定。失調衰退省域從2003年、2010年的五個減少到2017年的四個,均分布在西部地區。總體上,東部地區處于中度協調階段,東北與中部地區處于勉強協調階段,而西部地區處于低度協調階段。

耦合協調等級躍遷較穩定。2003—2017年50%以上省域的協調等級基本沒有變化,只有少部分省域發生變化。上海從2003年、2010年的優質協調下降為2017年的良好協調,這跟上海2017年度區域經濟發展水平略提高而高校技術轉移能力下降緊密相關。遼寧從2003年、2010年的中度協調下降為2017年的勉強協調,河北從2003年、2010年的勉強協調下降為2017年的低度協調,這與遼寧、河北2017年度的高校技術轉移能力與區域經濟發展水平同時下降相關聯。而福建從低度協調上升到勉強協調,海南與貴州從失調衰退上升至低度協調,與這三省高校技術轉移能力持續處于提升狀態分不開。

4 耦合協調影響因素分析

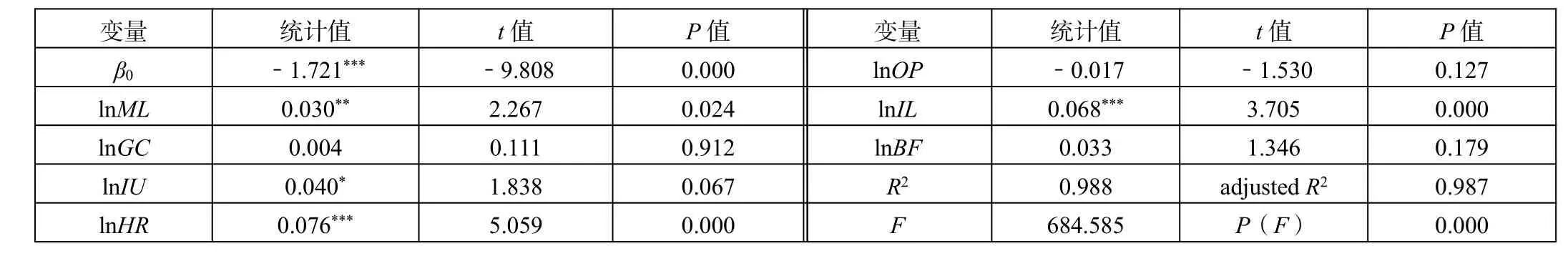

為提高回歸估計結果的穩健性和有效性,先對所有變量進行平穩性檢驗。ADF-Fisher、PP-Fisher和LLC的P值均為0.0000,顯著地拒絕了面板存在單位根的原假設,表明分析所用的面板數據是平穩序列。進一步的Kao、Pedroni協整檢驗也顯示數據均存在1%顯著性水平下的協整關系,可以開展多元回歸分析。接下來F統計量檢驗顯著地拒絕了混合效應模型,應該建立固定效應模型。Hausman檢驗顯著地拒絕了個體隨機效應模型和時點隨機效應模型,應建立個體和時點雙固定效應模型。調發展有弱的正向影響,只有適度的政府干預、平衡的交通基礎設施結構和效率,才有利于兩者的關系更協調;而區域對外開放水平顯示不顯著的負影響,可能是中國以往低成本和數量擴張式的對外開放還沒實現根本性的轉型升級,對兩者的耦合協調顯現一定的抑制作用。因此,只有高質量全面提升區域對外開放水平,才能發揮其對兩者耦合協調的促進作用。總的來說,區域科技人力資源水平的促進作用最強最顯著。

表4報告了個體和時點雙固定效應模型的回歸估計結果。分析可知,區域市場化水平、區域產業升級水平、區域科技人力資源水平和區域信息化水平對高校技術轉移能力與區域經濟發展水平協調發展有積極的正向影響,區域的市場化水平、產業升級水平、科技人力資源水平和信息化水平越高,越有利于高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的協同發展;政府干預強度和區域交通基礎設施水平對兩者的協

表4 雙固定效應模型回歸估計結果

5 結論與建議

高校技術轉移能力與區域經濟發展水平的協調發展是推進中國經濟社會高質量發展的重要抓手。本文基于中國31個省域2003—2017年的面板數據,測算并分析了高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調的時空演化特征及影響兩者耦合協調的區域因素,結論如下:①中國高校技術轉移能力與區域經濟發展水平整體不高,“雙強”省域少,多數省域屬高校技術轉移能力滯后型。②高校技術轉移能力與區域經濟發展水平耦合協調總體處于勉強協調上升階段,存在較明顯的“東高西低、南北基本持平”空間分異趨勢;耦合協調等級格局分布不均衡但等級躍遷較穩定,優質協調省域最少,低度協調省域最多,目前呈現失調衰退與低度協調省域在減少、勉強協調省域在增加的態勢。③影響因素上,顯著促進兩者耦合協調作用力從大到小依次為區域科技人力資源水平、區域信息化水平、區域產業升級水平和區域市場化水平。地方政府干預強度與區域交通基礎設施水平則產生了弱的正向影響,而區域對外開放水平則顯弱的抑制作用。

結合以上結論,建議:①大力加強區域科技人才隊伍建設。鑒于科技人才資源稟賦的差異性和稀缺性,各省域須多渠道“內培外引”各類創新型和服務型科技人才,擁有一支信念過硬、素質過硬、能力過硬、高效穩定的科技人才梯隊。②不斷提高區域信息化發展水平。一方面各省域應結合實際增加信息基礎設施投資;另一方面應加快推動移動互聯網及其技術建設,如構建線上線下聯動的技術市場、科技中介云服務等,提高信息化在科技成果向市場轉移過程中的應用水平。③持續推進區域產業結構轉型升級。關鍵抓手就是各省域應全面推進產業技術創新,健全產業創新的倒逼機制,完善產學研合作。④進一步提高區域市場化水平。著力健全市場競爭機制,減少政府過度或不當干預形成的隱性障礙,持續完善人才、資金、技術等資源要素在不同創新主體間的自由、高效流動機制和體制。最終將促成“高效益的高校技術轉移活動有力地推動區域經濟發展,高質量的區域經濟發展有力地保障高校技術轉移活動”的良性螺旋式上升互動循環。