淺埋偏壓小凈距隧道進洞工序分析

■卓益平

(福建省交通工程造價站,福州 350001)

近些年,福建省公路隧道的建設逐漸向地質復雜、地形較差的地區發展,出現大量淺埋、偏壓的小凈距隧道,隧道淺埋且偏壓會使圍巖位移及力學性能發生顯著變化,一旦開挖方式錯誤,將會引起隧道塌方等嚴重事故。 眾多學者對此做了一些研究,如李星平等[1]研究兩車道偏壓隧道,通過模擬試驗得出結論, 認為先開挖較淺的一側隧道風險較大,應先開挖深埋較大的一側;孫亮等[2]通過數值模擬研究觀音廟隧道,得出的結論與李星平等相反,認為先開挖隧道埋深較小的一側更加安全;張學富等[3]通過對南山隧道沖溝淺埋偏壓段進行數值模擬和現場監控,認為偏壓小凈距隧道先開挖淺埋側和深埋側各有利弊;張運良等[4]認為當間距小于0.5 倍洞徑時,先開挖深埋側較先開挖淺埋側安全;當間距大于0.75 倍洞徑時,先開挖淺埋側對于隧道受力更加有利;當埋深在1 倍洞徑以下,先開挖深埋側隧道整體穩定性及受力更佳,當埋深大于1.5 倍洞徑時,先開挖淺埋側隧道受力更加安全。 由此可以看出,眾學者得出的結論并不相同,淺埋偏壓隧道合理開挖順序正處于探索階段,本文通過數值模擬,分析隧道不同開挖順序下圍巖的位移、塑性區和支護結構的內力, 探討淺埋偏壓隧道較安全的開挖順序,可為類似工程建設提供參考。

1 模型建立

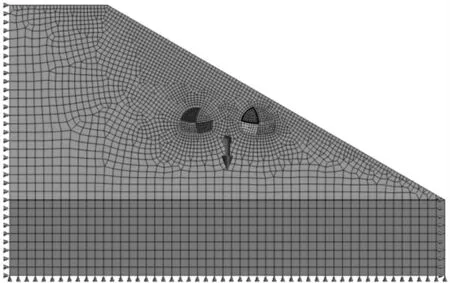

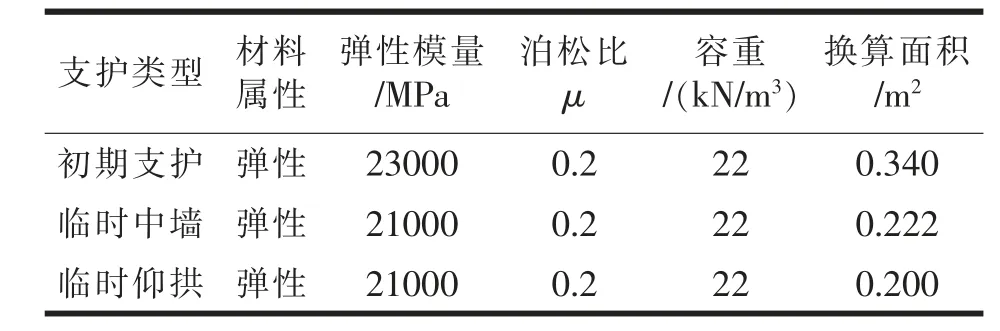

本次數值模擬采用針對巖土與隧道分析設計的有限元計算軟件Midas GTS, 可較準確地模擬隧道施工開挖過程,計算模型如圖1 所示。

圖1 偏壓淺埋小凈距隧道計算模型

(1)開挖瞬間地應力釋放率為50%,其余地應力在初期支護施作后釋放。

(2)采用平面應變問題模擬。

(3)計算模擬時考慮階段為施做初期支護,計算結果為初期支護的強度。

(4)計算結果中初期支護強度噴射混凝土厚度加鋼支撐按截面換算成同標號混凝土的厚度之和。

根據 《公路隧道設計細則》(JTG/T D70-2010)采用有限單元法對隧道支護結構進行計算時,為消除或減小邊界效應的影響,計算區域要求大于隧道開挖的影響區域,一般取值在5 倍以上毛洞跨度或高度[5],本次計算有限元計算模型的水平方向取隧道左、右側各62 m,等于5 倍的隧道開挖寬度,豎直方向下面取50 m,等于隧道5 倍的開挖高度,右洞上表面距離洞頂5.1 m, 左洞上表面距離洞頂17.8 m,左、右洞間距10 m,隧道單洞寬度12 m,偏壓角度為30°。

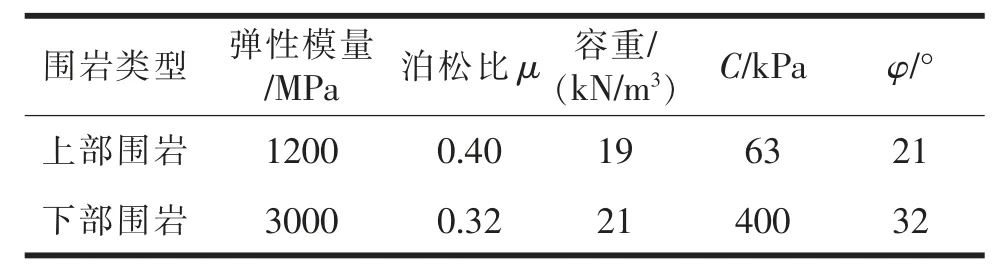

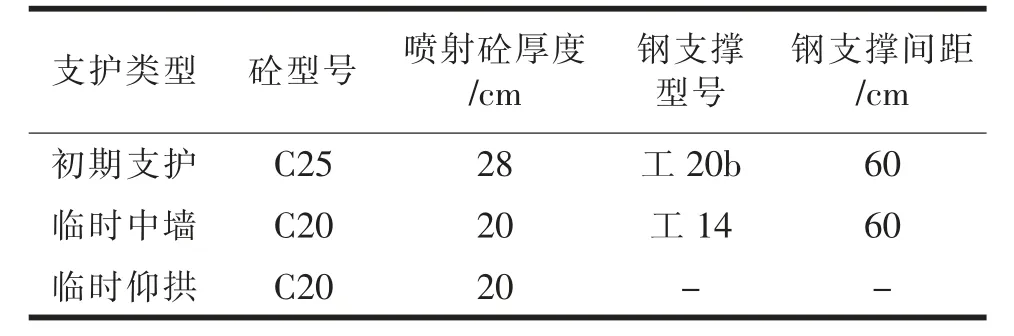

1.1 圍巖及支護參數

本次模擬選取2 種圍巖參數, 上部圍巖較差,下部圍巖為基礎, 圍巖較好, 計算選用Morhcoulomb 強度準則進行計算, 模擬隧道開挖完成后圍巖的變形及初期支護的受力情況,計算所用圍巖的物理力學參數如表1 所示, 初期支護情況如表2所示,初期支護物理力學參數如表3 所示。

表1 圍巖物理力學參數

表2 初期支護情況

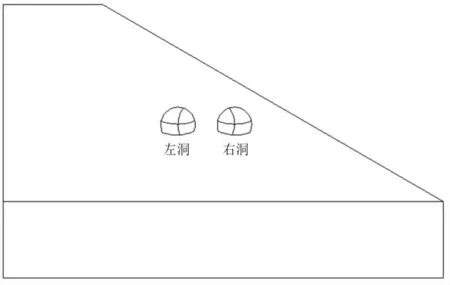

表3 初期支護物理力學參數

1.2 工況分析

工況一:先開挖右洞,后開挖左洞;工況二:先開挖左洞, 后開挖右洞; 計算模型開挖方法如圖2所示。

圖2 計算模型開挖方法示意

工況一采取四步中隔壁法, 開挖步驟如下:①開挖右洞左導坑上臺階;②右洞左導坑上臺階初期支護(包括側壁臨時支護、拱墻初期支護及臨時仰拱);③開挖右洞左導坑下臺階;④右洞左導坑下臺階初期支護(包括側壁臨時支護、拱墻初期支護及仰拱初期支護);⑤開挖右洞右導坑上臺階;⑥右洞右導坑上臺階初期支護(包括拱墻初期支護及臨時仰拱);⑦開挖右洞右導坑下臺階;⑧施工右洞右導坑下臺階初期支護(包括拱墻初期支護及仰拱初期支護);⑨拆除右洞所有臨時支護;⑩開挖左洞右導坑上臺階;?左洞右導坑上臺階初期支護(包括側壁臨時支護、拱墻初期支護及臨時仰拱);?開挖左洞右導坑下臺階; ?左洞右導坑下臺階初期支護(包括側壁臨時支護、 拱墻初期支護及仰拱初期支護);?開挖左洞左導坑上臺階;?左洞左導坑上臺階初期支護(包括拱墻初期支護及臨時仰拱);?開挖左洞左導坑下臺階;?施工左洞左導坑下臺階初期支護(包括拱墻初期支護及仰拱初期支護);?拆除左洞所有臨時支護。

工況二開挖步驟與工況一相反,此處不再闡述。

1.3 邊界條件

邊界位移約束為:左、右邊界水平約束,下部邊界垂直約束,上部邊界自由;計算荷載考慮巖土體自重;不考慮構造應力、地震等對隧道結構的影響。

2 圍巖穩定分析

2.1 位移分析

2.1.1 豎向位移

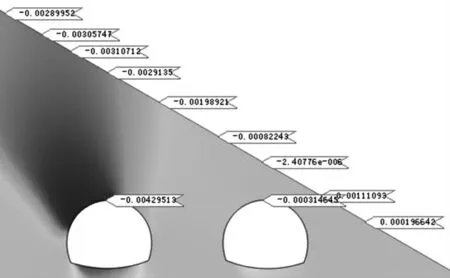

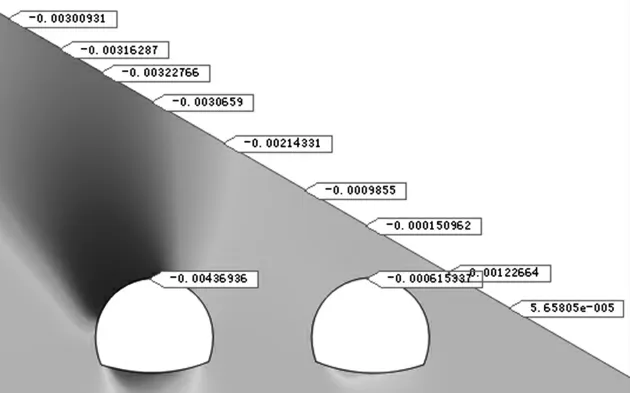

分析隧道地表下沉及拱頂下沉位移, 比較工況一與工況二位移值大小, 豎向位移值如圖3~4所示。

圖3 工況一豎向位移

由圖3~4 可以看出,工況一地表最大位移值為3.1 mm,發生在左洞頂部地表;工況二地表最大位移值為3.22 mm,發生位置與工況一相同;工況一洞周圍巖豎向位移值最大為4.3 mm,工況二洞周圍巖豎向位移值最大為4.4 mm,均發生在拱頂位置。 比較位移值可以得出,工況一地表豎向位移和洞周圍巖豎向位移均小于工況二,因此,從豎向位移角度考慮應采用工況一開挖,即淺埋偏壓小凈距隧道應先開挖山體外側洞室。

圖4 工況二豎向位移

2.1.2 橫向位移

分析隧道洞周水平位移,比較工況一與工況二位移值大小,如圖5~6 所示。

圖5 工況一橫向位移

圖6 工況二橫向位移

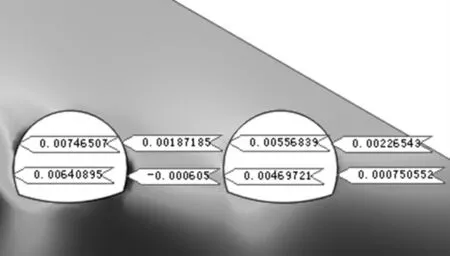

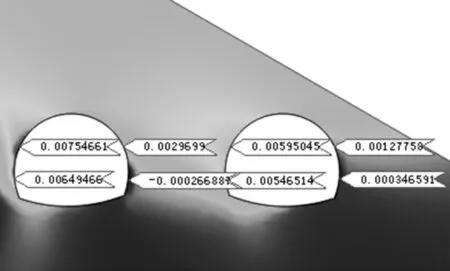

由圖5~6 可以看出,工況一隧道洞周圍巖最大橫向位移值為7.46 mm,發生在左洞拱腰位置;工況二隧道洞周圍巖最大橫向位移值為7.55 mm, 發生位置與工況一相同。 比較橫向位移值可以得出,工況一洞周圍巖橫向位移均小于工況二,因此,從橫向位移角度考慮應采用工況一開挖,即淺埋偏壓小凈距隧道應先開挖山體外側洞室。

2.2 塑性區分析

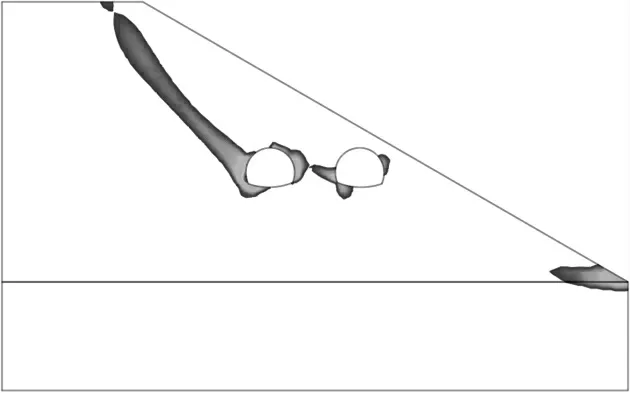

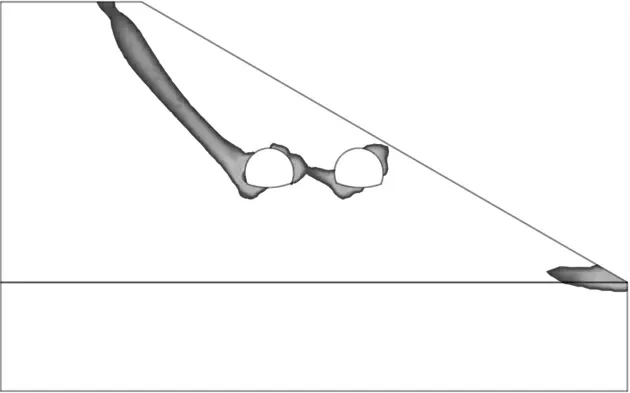

模擬的圍巖地質較差,上部巖體為Ⅴ級圍巖參數,下部巖體為Ⅳ級圍巖參數,隧道全部位于Ⅴ級圍巖內,偏壓角度30°,地形較差,開挖后隧道洞周圍巖均出現塑性區,工況一和工況二隧道開挖完成后塑性區情況如圖7~8 所示。

圖7 工況一隧道圍巖塑性區

圖8 工況二隧道圍巖塑性區

可以看出,2 種工況條件下上部圍巖與下部圍巖相交的右側邊緣位置均出現了塑性變形,這是由于模型地形較差,偏壓嚴重,右側邊緣位置會出現應力集中現象,圍巖出現屈服破壞,此位置距離隧道洞周較遠,不影響隧道洞室。

綜合分析塑性區范圍,工況一出現塑性變形的圍巖占總圍巖范圍的32.9%,工況二出現塑性變形的圍巖占總圍巖范圍的38%,工況二較工況一范圍大。 工況一左、右洞之間的塑性區未貫通,且右洞塑性區范圍較小;工況二左、右洞之間的圍巖塑性區貫通,開挖時較危險,且右洞圍巖塑性區范圍明顯大于工工況一。 因此從塑性區角度分析應采用工況一開挖,即淺埋偏壓小凈距隧道應先開挖山體外側洞室。

3 支護結構內力分析

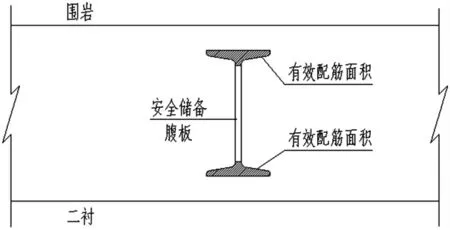

本次模擬計算的本構模型為DP1 準則,計算初期支護強度時, 初期支護的厚度為2 項組合,一部分為初期支護的噴射混凝土厚度,另一部分將嵌在噴混凝土中的鋼支撐翼緣板鋼筋按強度等效原則換算成噴混凝土厚度,該簡化方法可較合理考慮噴混凝土和鋼支撐的聯合承載作用(圖9)。為保證安全,在模擬計算時將鋼支撐腹板鋼筋和布設在噴射混凝土中的鋼筋網作為安全儲備,不進行模擬計算。

圖9 簡化計算模型

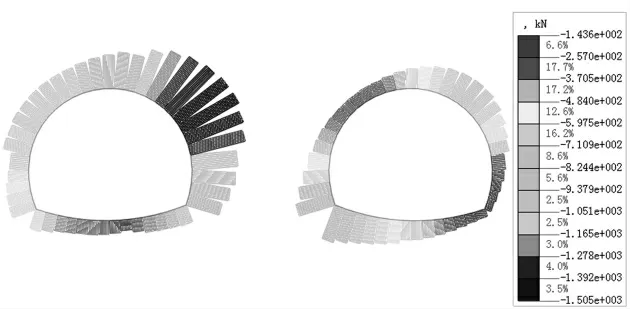

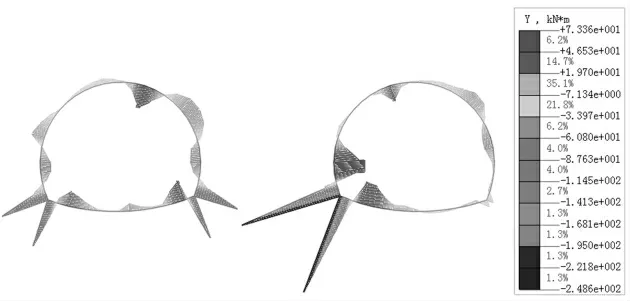

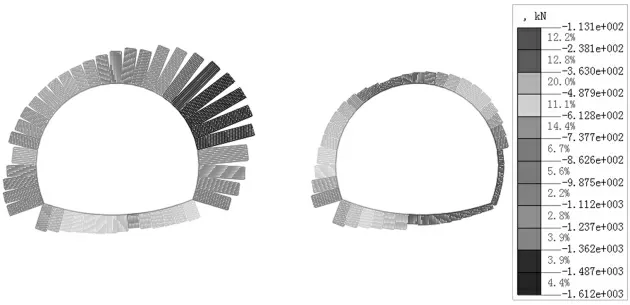

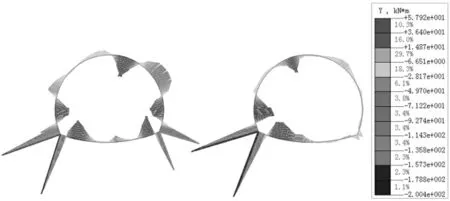

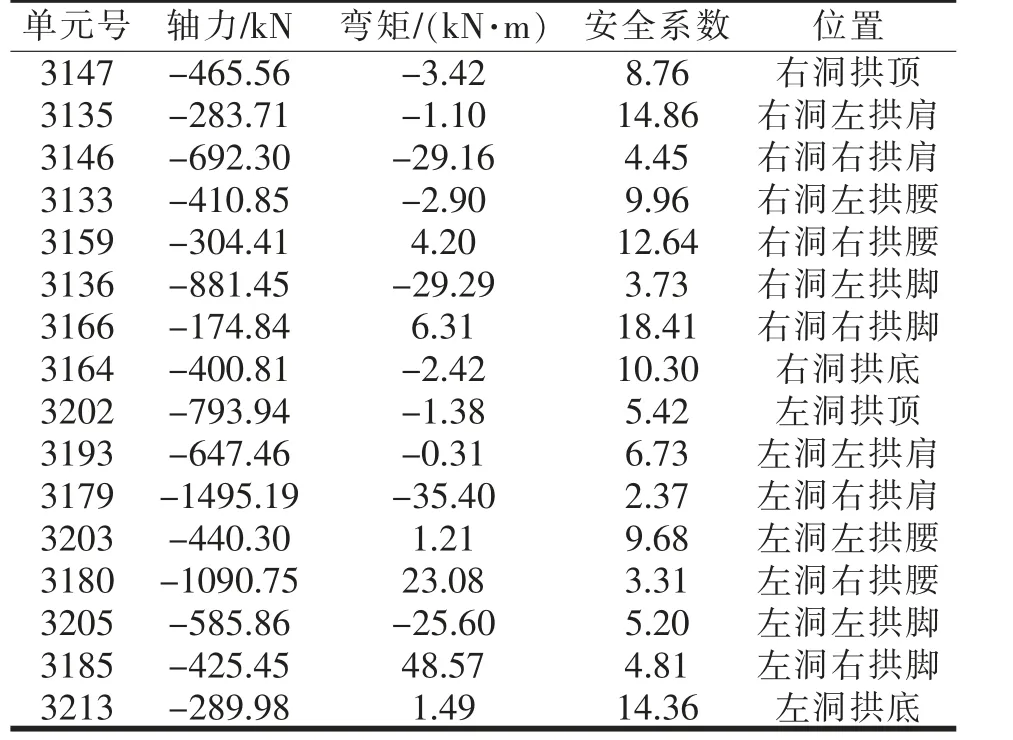

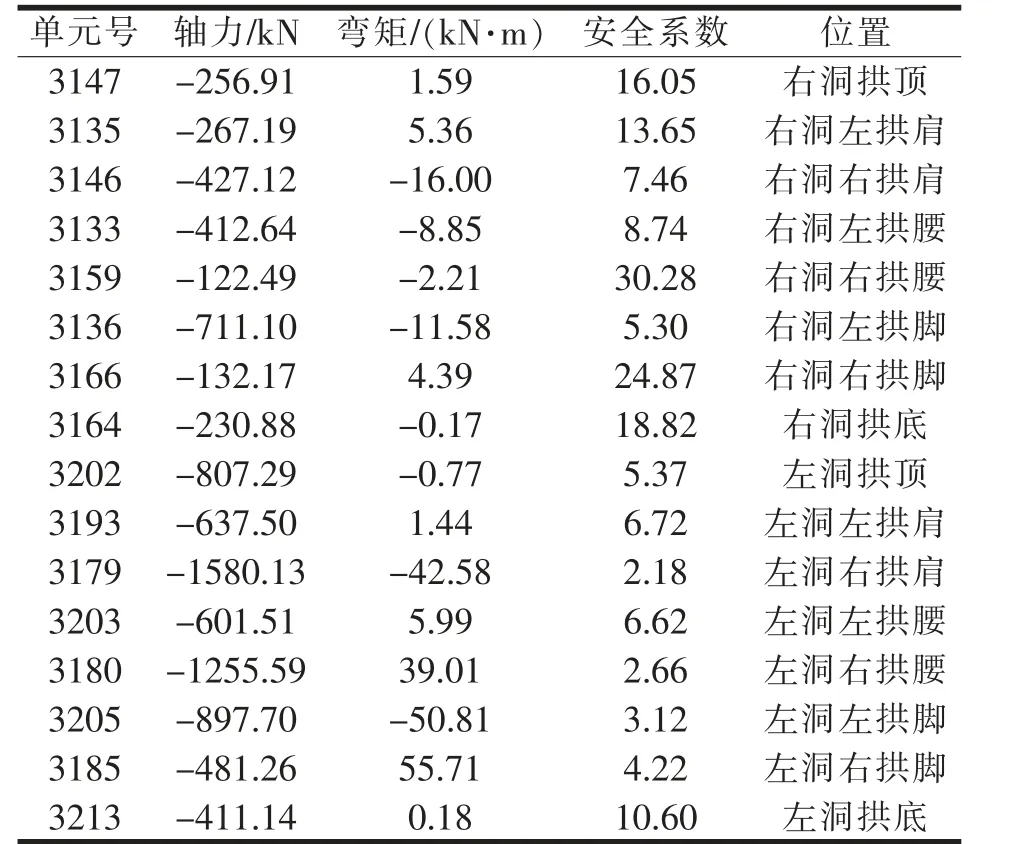

隧道開挖完成后,初期支護的軸力、彎矩如圖10~13 所示。 并根據計算出來的各個單元內力對初期支護各個單元進行驗算,單元的內力值及其安全系數見表4~5。

圖10 工況一初期支護軸力圖

圖11 工況一初期支護彎矩圖

圖12 工況二初期支護軸力圖

圖13 工況二初期支護彎矩圖

表4 工況一初期支護內力及安全系數

表5 工況二初期支護內力及安全系數

由圖10~13 可知,2 種工況下,隧道初期支護軸力較大位置及彎矩較大位置均相同,軸力較大位置出現在左洞右拱肩、右洞拱腳和右洞右拱肩,彎矩較大位置位于左洞左右側拱腳和右洞左拱腳。

工況一和工況二條件下,右洞初期支護安全系數均大于左洞初期支護安全系數,無論先開挖左洞還是先開挖右洞, 均對隧道右洞的支護影響較小。但相同條件下, 左洞初期支護安全系數均較小,尤其是左洞左拱肩、拱腰和拱腳位置,因此洞室開挖對隧道左洞的支護影響較大,且工況一條件下左洞初期支護安全系數大于工況二條件下初期支護安全系數,從初期支護安全系數角度考慮,應采用工況一開挖,即淺埋偏壓小凈距隧道應先開挖山體外側洞室。

4 結論

通過對淺埋偏壓小凈距隧道開挖順序結果分析,得出以下結論:

(1)隧道地表豎向位移、洞周豎向位移和橫向位移均是先開挖遠離山體一側的洞室較小。

(2)根據隧道整體塑性區范圍、左右洞室之間的塑性區貫通情況,以及右洞周邊圍巖的塑性區大小,均是先開挖遠離山體一側的洞室小。

(3)開挖先后順序對靠近山體一側的洞室初期支護影響較大,先開挖遠離山體一側的洞室,靠近山體一側的洞室初期支護安全系數較高, 結構較安全。

(4)淺埋偏壓小凈距隧道施工時應注意開挖的先后順序,遠離山體一側的洞室應先行開挖,以保障洞室穩定,支護結構安全。