基于榆林市包裝飲用水生產企業的調查分析

◎ 侯磊磊,米林鋒,陳小鳳,賀亞如,郭 蓉

(榆林市食品檢驗檢測中心,陜西 榆林 719000)

榆林市包裝飲用水生產行業市場從最初所有縣區突破零企業生產,到現在100家以上規模。夏秋旺季日產供水量已超3萬桶大桶水和3萬瓶瓶裝水的產量。經歷了眾多品牌遍地涌起、多家聯合重組、大型成套裝備的推出、瓶裝水生產線的引進、多元化產品的開發、委托加工形式的出現和市場經營策略的改變,榆林優質水資源得到充足的遴選和開發,各區域逐步形成龍頭企業化和品牌化的生產態勢,消費領域和銷售量逐年上升。

1. 地域概況

榆林市位于黃土高原和毛烏素沙地交界處,黃河水路“幾”字形框架的腹地。以明代長城為界,地貌上呈西北風沙草灘區向東南黃土丘林溝壑的接壤過渡[1]。多條河流起源于西北毛烏素沙漠邊緣,橫穿東南,流入黃河,有清水川、皇甫川、窟野河、禿尾河、佳蘆河、無定河、秀延河、大理河和洛河等,以及貫穿榆林市區的榆溪河,構成榆林生產生活的水網體系[2-4]。

2 水源類型

榆林市包裝飲用水源基本上有2種類型。①沿西北毛烏素沙漠邊緣屬于沙土質的地表沙泉水、地下巖層井水。②東南黃土溝壑地多為地表山泉水、地下深井水[5]。大多水企自行開挖,接泉打井,也有部分采用農村集中式供水。

目前,全市包裝飲用水生產用水源分類為:井水約占80.2%,泉水15.7%,其他水占4.1%,以地下水為生產源水成為榆林市包裝飲用水的特點,其中2家水企的水源符合富鍶礦泉水的水質標準。

3 全市包裝飲用水企業生產情況調查

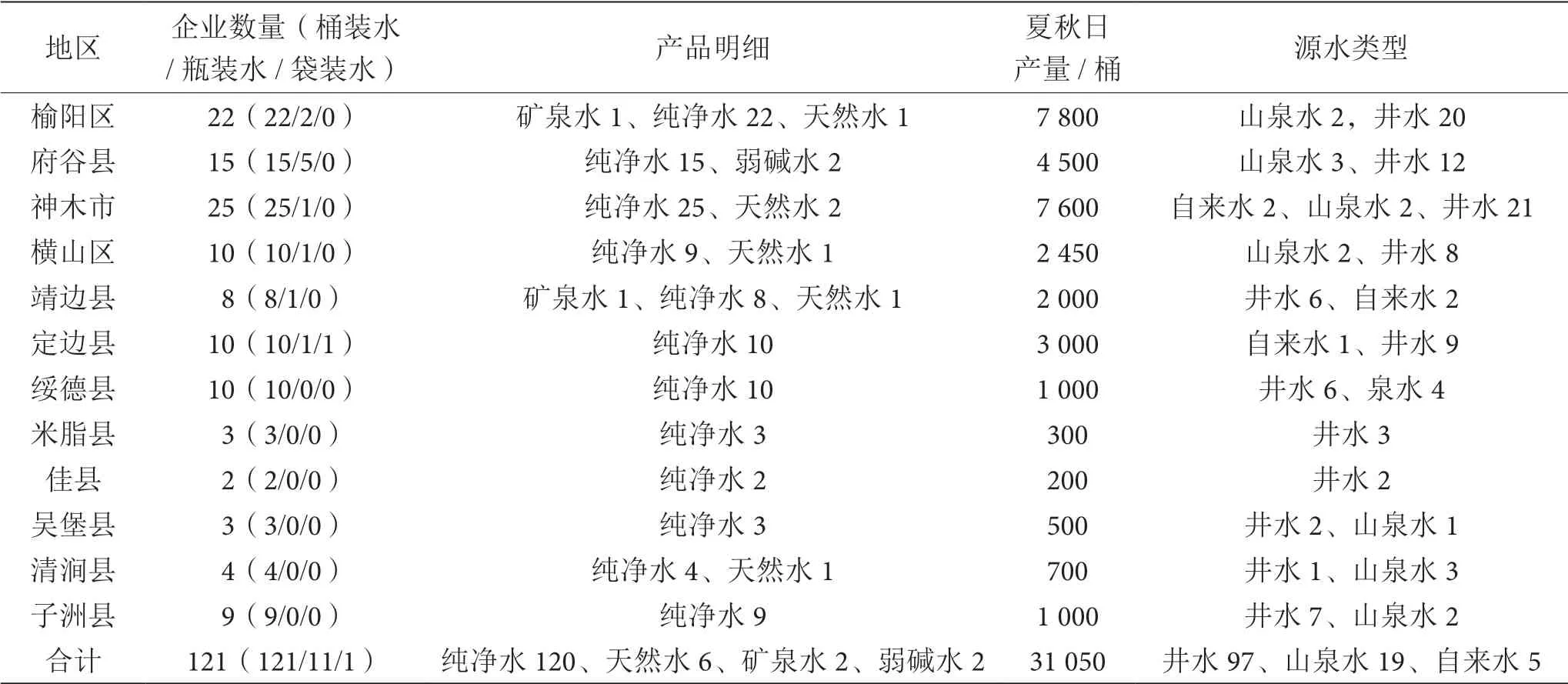

通過對榆林市12個市、縣、區包裝飲用水生產企業及生產概況的調查統計,掌握包裝飲用水行業規模及分布,具體情況如表1所示。

表1 榆林包裝飲用水生產企業生產狀況統計表

4 全市包裝飲用水生產廠址環境調查

通過對榆林市包裝飲用水生產廠址環境調查,掌握環境地貌、廠區車間規模情況。

4.1 廠址周邊環境調查

周邊環境調查:如廠區是否臨近城市、社區、村莊、廠礦、田地、林地、河邊、垃圾場、排污渠等區域,調查發現,廠區主要集中在村莊、社區、林地、廠礦等,具體情況如圖1所示。

圖1 榆林包裝飲用水生產企業環境狀況統計圖

4.2 廠區車間規模調查

廠區規模:微小型≤300 m2,中型600 m2左右,大型≥1 000 m2;車間面積:微小型≤200 m2,中型400 m2左右,大型≥600 m2。包裝飲用水生產企業共計121個,其中,微小型規模企業94個,占到總企業的77.7%;中度規模型企業16個,占13.2%;生產規模較大的企業11個,占9.1%。主要集中在榆陽區、府谷縣及神木市等地,其中榆陽區共計22個,占到總企業的18.2%;府谷縣共計15個,占12.4%;神木市共計25個,占20.7%;其他縣區相對較少。具體如 圖2所示。

圖2 榆林包裝飲用水生產企業廠區車間規模統計圖

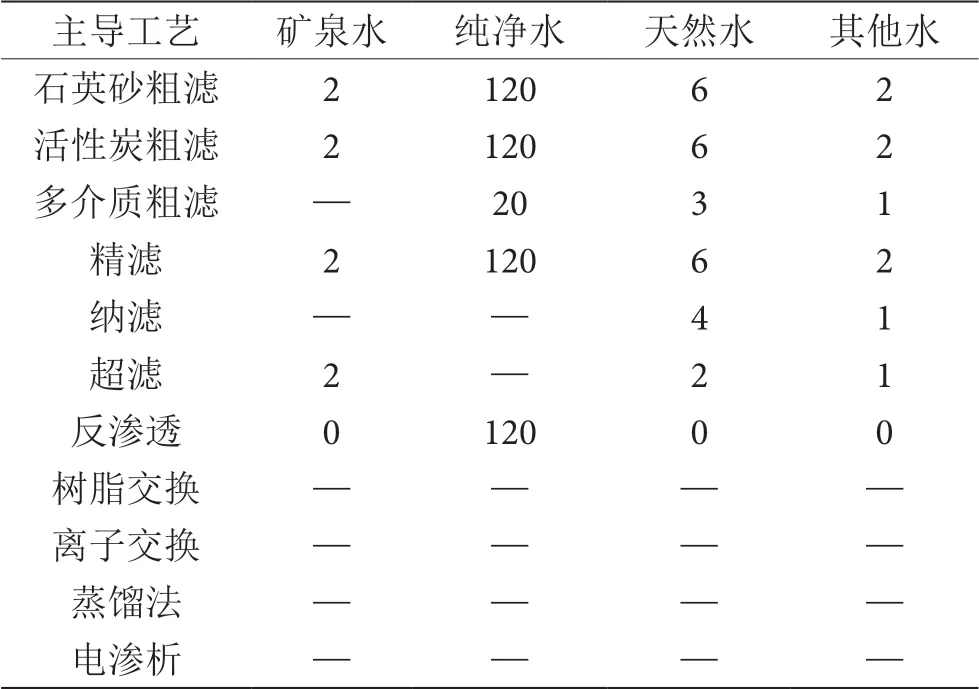

5 全市包裝飲用水工藝設備調查

通過對榆林市包裝飲用水設備工藝調查,掌握企業關鍵工藝管理及設備設施運行狀況等,具體情況如表2所示。

表2 榆林包裝飲用水生產企業主導工藝統計表

5.1 消毒環節及措施調查

以上。③桶瓶蓋清洗消毒:滿足二次使用瓶桶內外刷洗并瀝干。④灌裝消毒:瓶桶清洗消毒要滿足10個工作崗位灌裝要求,洗消液配比合理,沖洗徹底,潔凈到位。生產消毒情況見表3。

表3 榆林包裝飲用水生產企業消毒統計消毒方式表(單位:次)

5.2 凈化關鍵環節控制調查

維護監控評價以121家水企的實施狀況占比為效果評價值,調查評價為工作到位、工作一般、工作未到位,調查統計結果及評價見表4。

表4 榆林包裝飲用水生產企業凈化及污染防控關鍵環節實施統計表

6 全市包裝飲用水生產管理調查

企業生產管理能否準確到位是生產出合格水的根本保證,包括技術運行方面和質量控制管理方面。通過從專職人員投入占比、技術應用占比、管理控制占比、質量制度落實占比和檢驗能力占比來比較企業生產管理條件,并進行評價(好、一般、差)。具體調查統計結果見表5。

表5 榆林包裝飲用水生產企業管理情況統計表評價表(單位:%)

7 結論

榆林市包裝飲用水生產企業121家,主導產品為包裝飲用純凈水,桶裝水的夏秋季日產量達31 050桶,飲用純凈水生產約占92.3%,成為市場的主力軍。包裝飲用水生產企業以井水為生產源水的占80.2%,山泉水源的占15.7%,其他水源占4.1%,開挖自備井和窖等非公共供水的企業占95.9%,以水源建廠成為榆林市水企的特點。全市包裝飲用水產品以純凈水為主,主導工藝為一、二級RO反滲透,凈化設備主要包括石英砂、活性炭、多介質粗濾、精濾和反滲透。全市水企基本上遠離城市、河道、田地等主污染區,大多位于村莊、社區和林地,水源水井的微生物污染風險較低。

包裝飲用水生產企業微小型廠區車間規模的企業占到總企業的77.7%,中度規模型企業占13.2%,生產規模較大的企業約占9.1%。

另外,少數企業在生產過程中存在消毒工作措施一般或工作未到位的現象,特別是在桶、蓋清洗消毒和灌裝消毒環節上存在漏洞,二次污染防護風險較大;多數企業在凈化關鍵環節控制中對設備設施和生產監控重視不夠,關鍵性表壓、電導率指示及流量液位等過程監控參數未能作為水質合格與否的參考,存在對設備運行狀態失控的缺陷,維護更換和監測記錄未能實時記錄與反饋;包裝飲用水企普遍存在專職技術和管理人員配備不足、家庭式生產方式為主導、生產人員普遍較少、管理制度較難有效運行、企業技術投入和執行有困難以及出廠檢驗把關作用不到位等問題。