超高層塔樓外框K形斜撐巨柱結構施工關鍵技術

史 陽吳超洋李 穎劉 偉林 政

1. 中建三局第三建設工程有限責任公司 上海 200333;2. 浙江省建筑設計研究院 浙江 杭州 310000

1 設計方案比選

1.1常規外框方案優缺點分析

常規外框結構樓板采用110 mm厚鋼筋桁架樓承板,內側承重鋼梁型號為H500 mm×150 mm×8 mm×16 mm,外圈鋼柱之間的連接鋼梁型號為H800 mm×300 mm×16 mm×40 mm,柱子采用外包鋼管混凝土柱。在超高層建筑中,這種結構體系使用普遍,外框柱子施工無需綁扎鋼筋和支模板,且立面上不設置斜撐,對加快外框施工進度十分有利;但考慮到結構受力及抗震要求,外框需要設置更多的柱子,使得外框整體質量偏重,造價偏高,且外框柱需要采用自密實混凝土,在建筑上更多的柱子會影響窗口空間,施工難度上鋼管柱梁節點環板會增加鋼用量和現場焊接量,現場焊接質量控制要求高。

1.2巨柱帶斜撐外框方案優缺點分析

本結構體系的周邊框架由每邊各2根帶箱形型鋼的鋼筋混凝土組合柱(SRC柱),以及單向的鋼斜撐組成,在立面上形成豎向桁架,以抵抗側向力。每邊2根巨柱避開角部布置,使得角部窗口空間完全打開,實現建筑要求的無柱窗口。同時,周邊帶斜撐的框架給塔樓提供了相當大的側向剛度,承擔了很大部分的側向力,這使得核心筒可以做得很小,墻很薄。另外,斜撐對于豎向力也有很好的傳遞作用。巨柱之間小柱子上的重力大部分都可以通過斜撐傳遞到較大的SRC柱上,因此這些小柱子的截面都可以很小,任何一個小柱子,或者某根支撐的破壞,均不會導致結構倒塌,結構冗余度很好。在外圍部分,除了有斜撐之外,A、B塔樓利用避難層空間設置了2道環桁架,避難層樓板也進行了加強,環桁架與加強的避難層樓板有效地將核心筒與周邊框架聯系起來共同抗側。以上多道抗側力體系,組成了多道抗震防線,即使在罕遇地震情況下,結構仍有足夠的抗側能力。

該方案缺點較明顯,底部斜撐相交樓層的樓板應力稍大,樓板鋼筋用量稍大;巨柱施工增加鋼筋與支模工序,需考慮鋼筋穿型鋼、鋼梁穿模板,巨柱與斜撐相交位置支模難度大。

2 項目工程概況

杭州智慧之門項目位于杭州市濱江新區,周邊有地鐵二號線及鐵路穿過。項目建筑面積37.2萬 m2,包括超高層商務辦公用房、公寓式酒店、商業裙房。建筑群中最高建筑為2棟272.26 m超高層塔樓A樓及B樓。

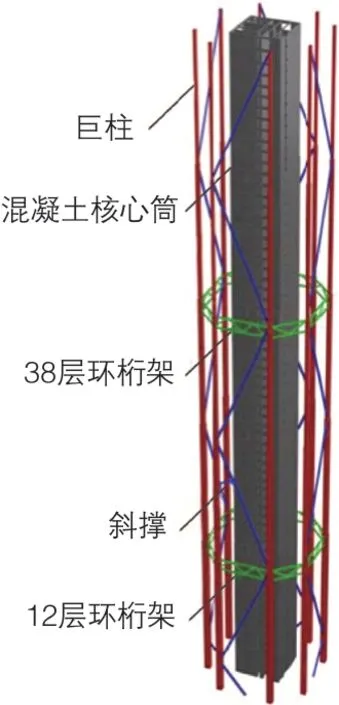

A、B塔樓采用帶斜撐的巨型框架-筒體結構,周邊的帶斜撐組合框架和核心筒一起抵抗側力。A、B塔樓均設置2道環桁架。周邊帶斜撐框架由鋼斜撐、型鋼混凝土巨柱及環桁架組成,核心筒采用混凝土結構(圖1)。

圖1 A、B塔樓立面結構模型

3 塔樓結構設計分析

本結構計算與分析采用中國建筑科學研究院編制的PKPM系列軟件,版本號為2010年。采用多高層建筑結構空間有限元分析與設計軟件SATWE(墻元模型),分析軟件為CSI的ETABS 9.7.4。

3.1斜撐與環桁架作用分析

塔樓周邊框架設置了斜撐,12/13層、38/39層之間設置了環桁架。這些一起與巨柱和核心筒構成了塔樓的主要抗側力構件。分析結果表明,巨柱、斜撐和桁架組成的抗側力體系承擔了超過10%的剪力以及超過25%的彎矩。

3.2SRC柱子承載力驗算

在多遇地震荷載組合值作用下進行了抗彎框架型鋼混凝土柱軸壓比驗算。本結構內A塔框架柱最大軸壓比為典型層0.75,加強層0.65,B塔框架柱最大軸壓比為典型層0.61,加強層0.56,均小于規范限值。對于主要的SRC柱,采用X-Tract軟件進行承載力校核。型鋼配鋼率特一級按照6%控制,一級和二級按照4%控制,配筋率不小于0.8%。

3.3巨柱內型鋼偏置分析

由于建筑師對于斜撐位置、柱定位以及室內效果的要求,巨柱內的型鋼沒有完全放置在巨柱形心,偏置在巨柱內。考慮由于型鋼偏心擱置,而豎向重力均由型鋼豎向均勻地傳至混凝土偏置的型鋼中,軸力會在每層產生相應的水平力,這些水平力在每層會相互抵消,并且由于層高遠遠大于型鋼與巨柱的偏心,所以在每層產生的水平力很小,與風荷載以及地震荷載產生的水平力相比,該力可以忽略。

3.4桁架驗算

環桁架是塔樓重要的結構構件,結構設計將其性能目標確定為中震彈性、大震不屈服。根據荷載基本組合,得到各種工況下的組合內力,并且考慮軸力、彎矩、剪力調整系數以及抗震承載力調整系數,得到組合后的內力設計值。在中震情況下,由于部分構件將開裂,因此我們將結構阻尼比取為0.04,并不再對周期進行折減。計算表明,環桁架構件均由風荷載組合控制設計。對于大震不屈服,有意義的分析為彈塑性時程分析。考慮到部分構件將進入塑性階段,因此將結構阻尼比取為0.05,結構周期不進行折減,將得到的內力進行不屈服驗算,結果表明,目前的環帶桁架能滿足中震彈性、大震不屈服的設計要求。

3.5斜撐驗算

塔樓的斜撐與巨柱組成了豎向桁架,提供了很大的側向剛度,承擔了很大的側向力,同時由于中部有1根周邊柱落到斜撐上,斜撐會將周邊柱上的重力傳至巨柱。此外,周邊柱的重力還通過環桁架傳至巨柱,因此,豎向力的傳遞具有較高的冗余度。為了保證結構的重力在地震和風載等情況下不出現問題,結構設計將其性能目標確定為小震彈性、中震不屈服。

3.6 結論

本工程設定為標準設防類別,安全等級為二級,結構整體以及重要構件全面融入了抗震性能化設計。對于外部框架結構巨柱和環桁架均采用中震彈性、大震不屈服設計,斜撐以及其他上部重要抗側力構件滿足中震不屈服設計。 由于采用了冗余度高、傳力途徑多的結構體系,塔樓在罕遇地震下的性能完全可以保證不倒塌,并且可以確保塔樓在偶然因素下局部構件(上部邊框柱或者支撐)的破壞不會引起大范圍的倒塌。主要的抗側力構件以及關鍵部位和節點均采用鋼結構、型鋼混凝土等延性很高的構件,保證了結構整體延性。而動力彈塑性時程分析進一步驗證了結構在罕遇地震下的整體性能優于不倒塌的要求。同時,各方面的分析結果表明塔樓各項性能指標均符合國家規范要求。因此可以認為,本工程能滿足豎向荷載、地震、風荷載作用下的受力要求,結構安全可靠。

4 結構施工難點分析

4.1K形構件吊裝及焊接

1)K形節點質量大,與外框勁性柱以及樓面鋼梁相連的對接口數量多,斜撐作為塔樓結構受力體系的重要組成部分,精度控制尤其重要,同時需保證外立面的整體美觀。如何控制K形節點的安裝精度是K形節點吊裝的難點。

2)K形節點構造復雜,其最大板厚105 mm,材質為Q420GJC,厚板焊接約束力強,材質強度高,施焊作業時間長,工藝復雜。如何控制焊接變形、消除焊接殘余應力、防止層狀撕裂是K形節點焊接的難點。

4.2斜撐構件與巨柱模板碰撞

與K形斜撐連接的巨柱最大尺寸為2 400 mm×2 400 mm,巨柱采用C60高強混凝土,施工過程中容易產生大量的水化熱,加上混凝土自重對側模形成強大的壓力,一般的常規模板難以保證澆筑成形質量。經過方案比選及市場調研,最終決定采用鋁合金模板輔以特制桁架背楞保證模板體系具有足夠的剛度及承載力。但由于斜撐的不規則形狀且與巨柱不垂直,導致斜撐與巨柱鋁模交接處存在大量的異形模板,現場加固難以實施。

4.3K形節點處巨柱鋼筋碰撞

巨型柱作為主要支撐體系,具備截面尺寸大、強度要求高等設計特點,必然導致巨柱鋼筋大量采用高強鋼筋,設計最大鋼筋直徑為36 mm,且鋼筋排布密集,斜撐構件與鋼筋交叉碰撞極大地增加鋼筋安裝施工難度,既要保證斜撐構件具有可靠的支撐性能,又要保證鋼筋安裝符合設計及規范要求。

5 關鍵部位技術研究與實施

5.1 引進BIM技術解決復雜節點鋼結構與鋼筋安裝問題

采用Tekla Structures 19.0進行深化設計,利用其所見即所得的三維建模及碰撞校核優勢,提高效率及準確性。深化設計前,多方探討超厚板的焊接合理性、焊接接頭的正確設置、道路運輸條件的限制、現場吊裝設備的起重性能等問題并及時解決,同時對復雜節點進行有限元分析,確保受力節點滿足設計要求(圖2)。

圖2 復雜節點處深化設計

由于施工安排原因,在本層桁架樓承板及鋼構件安裝完成后再進行土建鋼筋、模板安裝,不可避免地導致鋼梁范圍內鋼筋與鋼結構穿孔問題,利用BIM技術在鋼結構深化設計階段布置穿筋孔,避免現場后開孔影響鋼結構材料力學性能;鋼梁范圍外由于巨柱最大尺寸為2 400 mm×2 400 mm,現場需制作超大箍筋,由于外框鋼筋作業面滯后外框鋼結構3層以上,導致巨柱外側大箍筋無法按照正常結構從上往下套,經過設計優化,采用2段開口箍對角焊接的方式有效解決該問題[1]。

縱向鋼筋與箍筋與斜撐沖突,在深化設計階段在征得設計單位同意的情況下,采用在鋼斜撐上增加連接板,將斷開的鋼筋與斜撐焊接的方式解決鋼筋與鋼斜撐斷開的問題,保證巨柱鋼筋安裝質量(圖3)。

圖3 鋼筋安裝優化措施

5.2K形構件吊裝方案的選擇

5.2.1 K形節點分段

因K形節點處板厚大,質量重,現場布置的4臺TCR6055動臂式塔吊,28 m(考慮卸車半徑)處額定起重量為21.5 t,而K形節點整體質量為29 t,故將K形節點一分為二,以滿足塔吊吊裝要求。

5.2.2 K形節點吊裝精度控制

吊裝前使用大型通用有限元軟件ANSYS對其進行受力分析,根據分析得到的構件變形情況,在起吊前預調整構件就位姿態。吊裝就位后使用連接板配合高強螺栓將K形節點臨時固定于下層鋼柱與斜撐上,此時高強螺栓不得完全擰緊,待使用倒鏈將K形節點微調至設計位置后,擰緊高強螺栓(圖4)。

圖4 ANSYS復雜節點有限元受力分析

5.2.3 K形節點焊接控制

1)焊接順序。應力較大、焊縫分布較集中的區域先焊完,再焊應力較小的區域;對于同一區域內的,厚板焊接先于薄板;焊接應力向自由端釋放,杜絕多個方向的應力傳導至同一點的情況。

2)焊接變形控制。根據制造工藝要求,預留焊接收縮余量,預置焊接反變形;采用較小的坡口尺寸以減小熱輸入;焊接每一構件的變形,保證裝配誤差小于公差表的要求;使用工裝夾具等剛性固定措施控制焊后變形;采用熱量分散、對稱分布的方式施焊;采用多層多道焊代替單道焊;采用雙面對稱坡口,并在多層多道焊時采用與構件中軸對稱的焊接順序。

3)厚板層狀撕裂控制。焊接前,對母材焊道中心線兩側各2倍板厚加30 mm的區域內進行超聲波探傷檢查。母材中不得有裂紋、夾層及分層等缺陷;嚴格控制焊接順序,盡可能減少垂直于板面方向的約束;根據母材的碳當量和焊接裂紋敏感性系數值選擇正確的預熱溫度和后熱處理;采用低氫型焊條施焊,必要時可采用超低氫型焊條,在滿足設計強度的前提下,采用屈服強度較低的焊條。

5.3K形節點處異形巨柱模板安裝

本工程標準層高為4.2 m,巨柱截面尺寸由2 400 mm×2 400 mm變截面縮小到1 300 mm×1 300 mm,采用鋁模加固,外面從底到頂設置9道桁架背楞。由于塔樓巨柱K形節點主要由亞字形斜撐與外框鋼柱交叉組成,隨樓層的增加,截面逐漸變小。在K形節點位置,由于斜撐與巨柱內雙H型鋼連接,導致鋁模無法安裝,通過與鋁模廠家協商,在斜撐周邊150~200 mm范圍內均安裝木模板,斷開處背楞增加對拉螺桿加固,同時斜撐自帶連接板,通過將鋼背楞與連接板焊接,解決異形模板安裝問題(圖5)。

圖5 K形節點處異形模板安裝處理

6 結語

從超高層的結構設計出發,在滿足建筑美學功能的前提下,通過分析各個構件及整體結構受力,選擇最優的結構設計方案,既能滿足建筑需求又能保證結構安全。同時由于其特殊的結構帶來一系列施工難題,需要尋找非常規的施工方案與措施,在300 m超高層領域補充了一些施工經驗,具有一定的參考價值。