走向清澄

楊衛

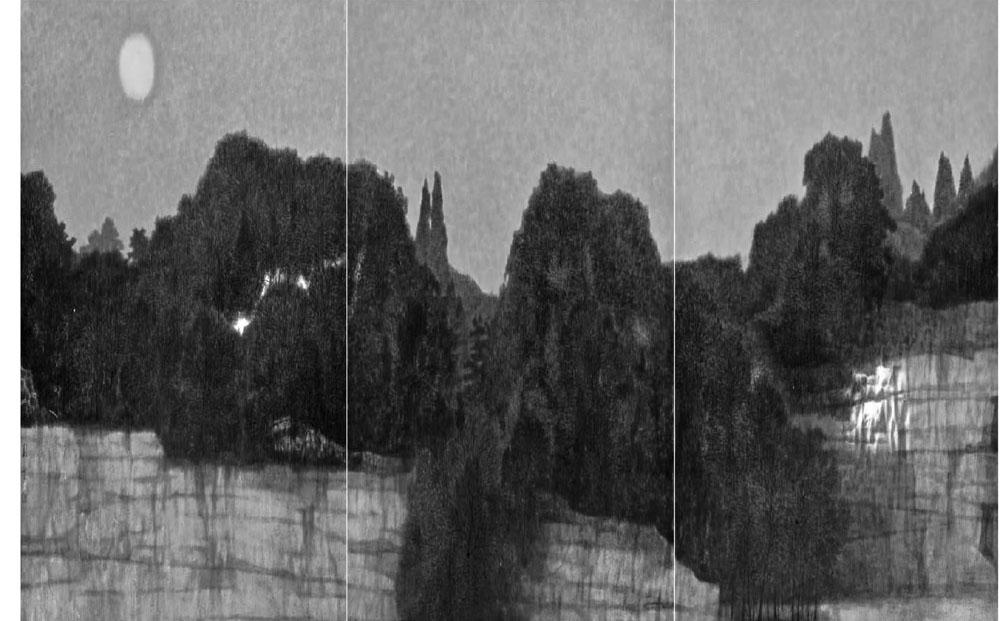

摘 要:劉云筆下的山水畫,表現的正是洞庭湖一帶的山川地貌。與山區的崇山峻嶺和平原的一覽無垠不同,洞庭湖周邊的景致可謂變化多樣,既有湖區的水天一色,又有山地的丘陵綿延。劉云在這樣的環境中長大,雖然感受力和想象力極為豐富,但性格卻趨于平和淡然。所以,劉云的山水畫關聯著他的性格特征與成長經驗,也跟他早期的油畫作品一樣,均透著一種空靈、靜謐和清幽曠遠的意境,帶有某種超現實的形而上意味。

關鍵詞:劉云;現代水墨;精神回歸;詩意的存在

一

奧地利精神分析學家弗洛伊德認為,一個人的童年就是他的生命底色,往往伴隨著他的成長、影響其一生。從這個角度看藝術家劉云,他從西方油畫進入藝術創作到后來回歸中國的水墨畫、從最初表現人性解放的主題到后來專注于三湘四水的描繪,似乎都與他生命的底色有關。也就是說,劉云的藝術人生經歷了一個從出走到回歸的過程,而支配這個過程的作用力與決定性因素,正是劉云身上那種揮之不去的故鄉情結,即弗洛伊德說的童年影響理論。

劉云生于1957年,他的家鄉岳陽市,位于湖南省東北部,環抱洞庭湖,東倚幕阜山,北枕長江,納三湘四水,江河湖泊縱橫、山丘谷地交錯,是一個資源豐富、景色優美的風水寶地。馳名中外的歷史名樓——岳陽樓,就坐落在岳陽市的洞庭湖之濱,岳陽因洞庭湖和岳陽樓而蜚聲四海,自古就有“洞庭天下水、岳陽天下樓”之譽。

劉云的父母是1949年后從農村遷入城市的新移民,他們落戶到岳陽后一直居住在城關一帶,劉云就是出生于城關的呂仙亭。那里屬于岳陽樓片區,離洞庭湖只有咫尺之遙。因而,劉云伴著岳陽樓、飲著洞庭湖水長大,是名副其實的“洞庭之子”。

兒時的劉云,還曾在外公身邊生活過一段。他的外公家在湘東北地區的鄉下,那里依山傍水、屬于洞庭湖周邊的丘陵山地。故而,劉云的童年又有了山區生活的經驗。《論語》有曰:“仁者樂山,智者樂水。”對于劉云來說,童年的城市生活與鄉村記憶相交織,將洞庭湖周邊的湖光山色浸入其生命的內部,也就深深地影響了他的性格——既柔和又堅毅,既謙遜穩重又志存高遠。

毫無疑問,劉云最初萌生的審美想象,便是山明水秀的洞庭湖,而最早對他進行啟蒙的人,則是自己的母親。他的母親是遠近聞名的賢婦巧手,善剪紙、工刺繡。劉云受母親的影響,自幼嗜好美術,對所有入目的形象都充滿了興趣。如果追溯劉云的藝術,應該說,這些都是他的創作之源。也就是說,是母親遺傳給了劉云藝術細胞,而洞庭湖周邊的山光水色又打開了他的審美意識,賦予了他對田園牧歌的美好憧憬。

此外,還有一個重要的因素不容忽略,那就是劉云出生和成長的人文環境。岳陽樓的影響自不必說,范仲淹在《岳陽樓記》記中留下的千古名句——“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,早已成為中國文人的精神信念,深深地植根在了劉云的生命意識中。再說小環境,劉云生在岳陽的呂仙亭,長在乾明寺,它們一個是道觀,一個是廟宇,恰好與《岳陽樓記》代表的儒家思想構成了中國文化的三個重要源頭,即“儒釋道”精神,更是讓劉云從小就沐浴著傳統文化的信息,感受到了傳統的包羅萬象與豐富多彩。因此,在劉云的藝術思維中,有著多元開放的意識,也帶有強烈的歷史情懷。

劉云早在讀中小學期間,就已經顯露出了自己的藝術天賦與人文興趣。據說,當年他們學校里的宣傳欄與黑板報,有不少都是出自劉云之手。可見,少年時期的劉云就已經是學校里的文藝骨干,雖然那時候他還沒有正式學畫,但其文藝才華與組織能力,都已經顯露無疑。

1973年,劉云從岳陽市第三中學畢業,受當時“上山下鄉”運動的影響,從城市下放農村,插隊到自己的老家——岳陽縣荊州公林場,當了一名下鄉“知青”。這段經歷對于劉云來說,可謂至關重要。因為這使得他在成年之后又能再次回到自己的鄉村經驗,感受鄉野的自然與淳樸之美,從而為他日后的藝術創作奠定了基調。同時,由于共同插隊的“知青”大都是從長沙來的省教育部門子弟,他們經多識廣,為青春萌動的劉云打開了眼界,尤其是他們隨身攜帶的一些“禁書”,如《紅與黑》《安娜·卡列尼娜》等世界名著,更是在那個封閉的年代,豐富了劉云的認知,啟迪了他的思想。

正是受諸多文藝作品的影響,劉云的表達欲望被激發起來,他在插隊期間便創作了一些文藝作品。劉云的這種文藝特長,很快便引起了人們的注意,在一次全縣“知青”的文藝匯演中,他自編自演的舞蹈作品一炮而紅,贏得了滿堂喝彩。由此,劉云成為特殊的文藝人才,在眾多下鄉“知青”中脫穎而出,不久便被招進岳陽地區歌舞團,從此告別了“知青”生活。

對于劉云而言,插隊農村當“知青”,本是命運的無奈,但恰恰是那段艱苦的歲月,讓他收獲了精神的自由,也得到了知識的啟蒙。這也正所謂“福兮禍所依,禍兮福所至”。人生往往就是如此——好事與壞事,總是能夠相互轉換。

劉云本是以演員身份進入歌舞團,但由于他自幼喜歡美術,所以,很快便與團里的幾位舞美老師打成一片,跟他們學起了繪畫。據劉云回憶,他最早系統地了解美術知識,接受素描和色彩等造型訓練,就是在岳陽地區歌舞團,是他們團里的幾位舞美老師,如杜朝中、佘菊初等人,啟蒙了劉云的美術知識,教給了他繪畫的基礎。因此,劉云進入岳陽地區歌舞團,又是求東得西,不僅找到了自己最初的興趣點,而且還奠定了一生的追求方向。

1977年,是“文革”結束后的第二年,隨著全社會的“撥亂反正”,國家也恢復了中斷十年的高考制度。這讓志趣遠大、滿懷抱負的劉云,看到了再次改變人生命運的機會。于是,他抓緊復習,選擇了報考大學。終于,經過一段時間的刻苦學習,劉云于1979年考上了湖南師范學院藝術系美術專業(現湖南師范大學美術學院),成了“文革”結束后最先進入高等學府的天之驕子。

二

湖南師范學院藝術系,是湖南最為重要的藝術院校,名師薈萃、人才濟濟。劉云在湖南師范學院讀書期間,受到諸多名師指點,又得到不少同學的啟迪,繪畫技術和造型能力都得到了迅速提高。與此同時,中國也開始了改革開放,一時間,不少西方的新思想、新觀念破門而入,喚醒了沉睡的大地,使整個社會煥然一新,呈現出了勃勃生機。劉云沐浴著改革開放的春風,如饑似渴地學習中外藝術,其觀念和意識也得到了空前解放。于是,他徜徉于知識的海洋中,成了湖南師院藝術系最為刻苦、也是思想最為活躍的學生之一。

1983年,劉云經過四年的大學學習之后,從湖南師范學院藝術系畢業,被分配至岳陽市群眾藝術館工作,當了一名美術專干。這是劉云夢寐以求的工作,因為藝術館是一個專業機構,標志著劉云終于可以把繪畫作為自己的職業、全身心地投入其中了。于是,他在輔導群眾美術的同時,拿起畫筆開始了最初的藝術創作。

彼時的中國,隨著改革開放的深入,文化熱伴著思想解放運動而蓬勃興起,也催生出了一場轟轟烈烈的美術運動,史稱“85美術新潮”。劉云雖然偏安一隅,身居在湖南岳陽,但通過大量的哲學與藝術史閱讀,了解到現代文化的動態與藝術發展的潮流,也同樣介入了新潮美術的探索與試驗。

那一時期,劉云創作了不少油畫作品。他的油畫關聯著自己的生命經驗與時代精神,大都語言簡潔而精煉、意境空曠而深遠,透著恬淡而又生機盎然的韻味。其作品的創新之處,在于對形式的高度提煉——由此突破之前內容決定形式的局限,將審美的形式徹底純化了出來。與此同時,一些女人體形象出現在劉云的作品中,打破原來的思想禁忌,昭示出了人性解放的主題,其觀念更新與視覺革命的意識,已經躍然紙上。

不過,與某些激烈的新潮美術家不同,劉云的創新意識偏向于含蓄與內斂。這使他的作品疏遠于許多新潮美術的破壞性因素,具有某種唯美的特征,形式上傾向于超現實主義,更帶有形而上的詩性色彩。同時,由于劉云從自己的生命經驗出發,題材大多是以鄉村為主,又使他的作品與新潮美術之前的“鄉土繪畫”關聯起來,從而迥異于新潮美術的全面西化,具有了某種“文化尋根”的內涵。應該說,這正是劉云在20世紀80年代創作的油畫作品,其風格和樣式別樹一幟的獨特之處。

正是因為劉云當年創作的油畫作品,呈現了新潮美術的創新意識,同時又關聯著本土經驗,所以,作為一種折中主義的表達方式,很快便贏得了朝野的一致認同與關注。由此,劉云開始在中國當代畫壇嶄露頭角,不僅有多幅作品參加展覽,并發表于重要的專業雜志,而且他創作的油畫《靜靜的湖灣》,還在1985年榮獲了湖南省文化廳頒發的一等獎。可以說,這是劉云初出茅廬后的極大收獲,也是業界對他的高度認可。

1986年,湖南的青年藝術家群體聯合起來,率先在中國美術館舉辦了新藝術展——“湖南青年畫家集群展”,由此開了新潮美術家群體在中國美術館舉辦展覽的先河。劉云作為湖南青年藝術家群體的重要成員,選送了包括《半個月亮》在內的五幅油畫作品參展。該展的組織者之一李路明在前言中明確了這個展覽的價值傾向,他這樣寫道:

對自然,我們取認同與回歸的指向。

對自身,我們從生命本體出發顯現自身的力量。

對傳統,我們作破壞與重建的雙重努力。

對直覺與理性,我們崇尚前者淡化后者。

對中西文化,我們努力于縱向與橫向的溝通。

在新潮中,我們保持自己的獨立流向。{1}

李路明對湖南青年藝術家群體的整體概括,其中涉及到的所有關鍵詞,對于劉云的藝術追求而言,都是最好的詮釋。

隨著“湖南青年畫家集群展”在北京大獲成功,劉云也和不少湘籍青年藝術家一樣聲名鵲起,受到了業界的廣泛關注。于是,他又相繼參加了1987年的“全國建軍六十周年美展”“首屆中國油畫展”和1989年的“第七屆全國美展”等一系列重要的國家級展覽。期間,由于在藝術上的突出成就,他于1987年當選為湖南省青年美術家協會執行主席,后又在1988年當選岳陽市美術家協會主席,并增補為湖南省美術家協會理事。可以說,20世紀80年代的劉云,就已經享譽中國當代畫壇,成了湖南青年美術的領軍人物之一。

正是由于劉云在20世紀80年代取得了驕人的藝術成就,他后來萌生了出走的念頭,希望能夠走出岳陽、走出湖南,到一個更大的藝術舞臺施展自己的才華、實現自己的抱負。于是,至1993年,已經是湖南省美術家協會常務理事的劉云,放棄在家鄉獲得的種種榮譽,南下廣東,到了佛山畫院工作。自此,劉云羈旅他鄉、開啟了另外一段人生。

對于劉云來說,這段離鄉背井、南下廣東發展的經歷雖然并不稱心,但也豐富了他的藝術人生經歷,并直接促成了他日后的精神回歸。這也正是所謂的“距離產生美”。人生往往就是這樣——身在廬山不識廬山真面目,離開了以后,才發現其中的美。

三

劉云在佛山畫院的工作時間并不長,因為到他去廣東時,經濟大潮已經席卷而來,廣東作為中國改革開放的前沿,早已被商品經濟和物質社會所吞沒。劉云帶著滿腔熱血去佛山搞藝術,結果卻是事與愿違,不僅時常要受到經濟的沖擊,而且還要面對各種復雜的人際關系。這對于性格內斂、生活極為自律的劉云而言,無疑是一種尷尬。所以,他在佛山工作雖然條件還算優越,但始終有一種水土不服之感,總是難以融入其中。故此,至1996年,劉云在佛山畫院工作了三年之后,又重新調回湖南,進入湖南省書畫研究院(湖南畫院前身),當了一名專業畫家。

劉云輾轉至佛山工作,盡管不盡如人意,但對他的藝術人生還是產生了重要影響。這就像歷史上許多畫家的出游一樣。對于劉云而言,在佛山的幾年時間,也是收益良多。首先,他在佛山結識了不少廣東以及外省的藝術家,這些人帶來的不同觀念與不同文化,無疑開闊了劉云的眼界,也豐富了他的思想;其次,出走他鄉后與家鄉形成鮮明對照,也使劉云更加了解到自己的情感需要,從而對自我與鄉愁都有了更加深刻的認識和體會。所以,重新回到湖南工作以后,劉云便徹底安下心來、完全確認了自身,不僅全身心地投入到繪畫創作之中,而且還為湖南美術的發展做了許多組織工作。

1997年,剛回湖南不久的劉云,由于工作能力出類拔萃,再加上自己的藝術成就與影響力,他在湖南省第五次美術家代表大會上,當選為省美協秘書長。自此,劉云正式進入湖南美術界的領導層,肩負起了建設湖南美術、發展湖南美術的歷史重任。

在此期間,劉云作為湖南美協的秘書長,不僅親力親為地組織了省內的許多美術創作與展覽活動,而且還不斷向外界推廣湖南美術,并親自主編了諸如《湖南美術五十年》等大型畫冊,為繁榮湖南美術、擴大其社會影響力,嘔心瀝血地做了不少組織與推介工作。正是因為劉云在創作之余,又呈現出了極強的組織工作能力,在2001年的中國美術家協會第五屆理事會主席團第六次會議上,他被增補為全國美協理事。自此,劉云的工作成績,得到了中國美協的肯定,而他的藝術知名度,也由此越出地域的范圍,具有了全國影響力。

2002年,對于劉云來說,又是人生的一個重要轉折點。因為這一年湖南省書畫研究院的領導換屆,劉云以其突出的組織能力和藝術成就,無可爭議地當選為湖南省書畫研究院第三任院長。時年,劉云45歲,已過不惑之年,早就成竹在胸,正厚積薄發。

劉云在湖南省書畫研究院走馬上任后,為改造書畫研究院連續燒了三把火。其一,他通過各種關系跑資金、拉贊助,擴建了書畫研究院的辦公樓;其二,他確立了開門辦院的宗旨,并制定了一系列院聘畫家的條件和規則;其三,在他的爭取和努力之下,湖南省書畫研究院于2009年正式更名為湖南省畫院。可以說,湖南省畫院能夠形成現在的規模,在省內外產生廣泛的藝術影響,劉云立下了丘山之功。

當然,劉云雖然為畫院建設和湖南美術的發展殫精竭慮、日夜操勞,但他對自己的藝術創作也絲毫沒有懈怠。那些年,劉云在從事管理和組織工作之余,筆耕未停,不僅創作了大批作品,而且還參加了許許多多重要的展覽。劉云的這種平衡能力,當然是源于他自律的性格。正是這一點成就了劉云,使他無論身處何地、無論多忙,都能夠調節好自己,做到工作和創作兩不誤。

事實上,即便是劉云后來又相繼擔任了湖南省美協常務副主席和湖南省文聯專職副主席等要職,有了更多的行政事務纏身,但他也始終是保持著作品的高產量、且個展和群展頻繁不斷的狀態。因此,在中國美術界,劉云素有“勞模”之稱,令許多同行都為之稱道。

四

大概是在2000年前后,也就是劉云回到湖南省畫院不久,他的藝術觀念也悄然發生了一些變化,即由原來關注外在世界,逐漸回歸自我,由以前表現所謂現代經驗,回到了本土經驗。關于劉云的這種變化,當然可以從多種角度去理解和闡釋。但是,有一點毋庸置疑,那就是劉云從出走到回歸,與他人到中年后的意識成熟,即經歷了跌宕人生之后的思想沉淀有關。

正是因為曾經出走他鄉,經歷了起伏人生,劉云產生了一種強烈的回歸意識。所以,當他回到湖南以后,從自己的生命經驗出發,也就更加深刻地理解了出走與回歸、全球與本土、現代與傳統之間的互文關系。由此,劉云開始了藝術上的鳳凰涅槃。為了完成自己的人生蛻變,表達自己新的藝術觀念,以油畫家而聞名于中國當代畫壇的劉云,放棄油畫創作,轉向了中國的水墨畫。

水墨畫作為中國的傳統藝術形式,雖然在20世紀初受西方強勢文化的沖擊,曾經一度式微。但是,隨著徐悲鴻、林風眠等人融合中西藝術,將水墨畫進行現代性改造,又使其從衰退的傳統文化語境中掙脫出來,重新煥發了生機與活力。因此,在20世紀中國美術史的發展進程中,水墨畫和油畫等繪畫媒介一樣,都是中國新藝術的創新力量。

劉云轉向水墨畫創作,承接的正是這個現代水墨的傳統。這當然與劉云的藝術背景,即原來是油畫家的身份有關,同時也是源于他一貫的創新意識。事實上,劉云轉向水墨畫,不是要回到傳統,而是希望通過自己的努力激活傳統,抑或是賦予傳統以新的人文內涵,其背后恰恰是他的創新意識在推動。所以,劉云的水墨畫不是以筆墨為中心,而是從造型意識入手,增加了畫面的透視性、強化了空間感和色彩關系。這使得劉云的水墨畫別開生面,從現代性的角度與傳統水墨拉開了距離。

與此同時,劉云筆下的藝術題材也逐漸明朗、日趨穩定,從由原來的多元發散,集中到了表現自己的故鄉——洞庭湖一帶的湖光山色。這更使得劉云的水墨畫滲透著濃郁的家鄉情感,通過表現洞庭湖周邊的山山水水,呈現出了與其他水墨畫家的山水畫迥然不同的視覺形態。

劉云的山水畫圖式,打破了傳統山水畫的仰視角度,而是以一種平遠的視野取而代之。這使得劉云的作品更加平和與安寧,讓觀者更容易有身臨其境的感覺。與此同時,在他的造境方式中,那種大山壓頂的氣勢被削弱了,有的只是一幅清雅明麗、詩意盎然的山水畫卷——平緩起伏的山丘,叢樹蔽日、蒼翠欲滴,其間隱藏著小溪流水,泛著粼粼波光……

可以說,劉云筆下的山水畫,表現的正是洞庭湖一帶的山川地貌。與山區的崇山峻嶺和平原的一攬無垠不同,洞庭湖周邊的景致可謂變化多樣,既有湖區的水天一色,又有山地的丘陵綿延。劉云在這樣的環境中長大,雖然感受力和想象力極為豐富,但性格卻趨于平和淡然。所以,劉云的山水畫關聯著他的性格特征與成長經驗,也跟他早期的油畫作品一樣,均透著一種空靈、靜謐和清幽曠遠的意境,帶有某種超現實的形而上意味。

毫無疑問,這正是劉云的水墨畫自成一脈的獨特之處。而讓劉云能夠與眾不同地走出自己的藝術之路、形成自己的語言風格的精神資源與思想動力,正是生他養他的故鄉。

在談到自己的藝術創作與故鄉之間的關系時,劉云曾這樣說道:“故鄉是我藝術創作的生活之源,對故鄉的特殊情感驅使我用自己的方式去表現。”{2}由此,我們找到了劉云藝術創作的源泉,那就是他的故鄉——山明水秀的洞庭湖。可以說,是洞庭湖的青山綠水,啟蒙了劉云的審美意識,使他后來走上了藝術之路,并且越走越遠;也是洞庭湖的湖光山色,讓出走后的劉云又不斷回眸,不斷地通過藝術回到故鄉、回到自己童年的率性與天真。或許,這就是人的返璞歸真吧,藝術只不過是一種求真的手段與過程。

當然,劉云從出走到回歸,并非是真的要回到自己的過去。恰恰相反,他是把自己出走以后的開放經驗,即一種全球視野和當代文化觀念,拉回來表現和描繪自己的故鄉,實際上包含了對故鄉記憶的審美提煉與視覺加工。這就像劉云選擇水墨畫不是回到傳統,而是從現代性的角度重新激活傳統、創新傳統一樣。他用藝術的方式回望洞庭、觀照三湘四水,也是為了重塑自己的故鄉、美化自己的家園。正因為如此,劉云筆下的故鄉才超越了具體的所指,而是抽象成一個精神的符號,讓所有迷失的當代人都能夠棲身于其中,獲得精神的庇護與詩意的存在。

注釋:

{1}高名潞等著:《中國當代美術史:1985—1986》,上海人民出版社1991年版,第407頁。

{2}劉云:《跨界·造境——劉云藝術檔案》,湖南美術出版社2014年版,第119頁。

(作者單位:湖南師范大學美術學院現當代藝術研究中心)

責任編輯 孫 嬋