道岔故障下城市軌道交通折返方式研究

李春明

摘 要:針對一種盡頭折返站,在W4號道岔故障情況下,研究列車的折返過程,從土建條件、信號系統配置、車輛參數等方面分析制約折返能力的因素,提出優化措施,并提出信號系統可選擇折返模式方案,并評估對應方案的折返能力。結合實際運行需求,考慮允許道岔故障情況下保護區段外置,可以提高站前折返能力。

關鍵詞:道岔故障;折返方式;城市軌道交通

中圖分類號:U284.48 文獻標識碼:A

0 引言

折返站的折返能力是決定城市軌道交通的行車能力的關鍵基礎。折返站道岔故障,會直接影響折返效率,進而影響全線行車能力。本文分析研究的折返站站后道岔故障情況下,影響信號系統控制列車折返效率問題。

1 問題的提出

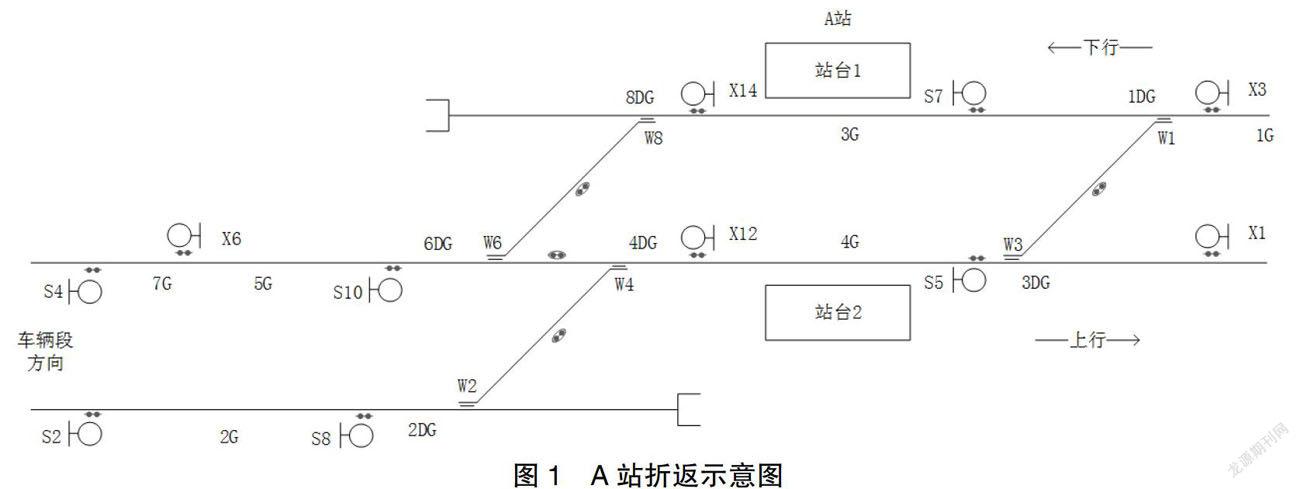

本次研究的A站是有站前站后折返功能車站,如圖1所示,W4號道岔為站后折返時必經的道岔,當這組道岔故障時列車的折返形式及效率。

W4號道岔為站后折返列車必經且不是必須轉動的道岔故障,組織站前單渡線折返;本次研究的重點是W4號道岔故障時,信號系統進行站前折返形式及效率。

2 折返過程

根據站型和道岔位置關系,在CTC模式下,W4號道岔故障時,列車進行站前折返走行過程是通過X3信號機,經W1、W3反位至站臺4G,于X12信號機前停車點停準停穩。當W4號道岔故障時,有以下兩種折返過程:

(1)列車從下行X3信號機至上行站臺4G進路不能開放,列車于X3信號機前停車,由司機轉RM模式控制列車進站手動對標停車。

(2)列車從下行X3信號機至上行站臺4G進路部分開放,道岔W1、W3開通側向,X3信號機點黃燈,保護區段位于X12信號機外方,列車通過X3信號機、經道岔W1、W3側向后,停在保護區段外方,即站臺區域,司機轉RM模式控制列車進站手動對標停車。

3 影響因素分析

在站前折返走行過程中,接車進站時間、停站上下客時間,發車出站時間構成了折返效率的組成要素。影響折返效率的因素有多方面。

3.1 土建條件

本次分析的站型是一種盡頭式的側式站臺車站,站后同時還接車輛段,車輛段出入庫作業與正線運行列車折返作業形成敵對關系。本次研究的側式站臺股道間距離較短,道岔區長度比島式站臺也短,有利于提高折返效率。不同的道岔型號側向過岔速度不同,道岔號越大的道岔,列車側向通過速度越高。

3.2 信號系統配置

列車折返過程中,信號系統設置的保護區段長度是關鍵的配置之一,在CBTC模式下,ATP防護的安全停車點位于保護區段末端,而出站信號機前方的停車點是非安全停車點。保護區段的長度設置應能保證列車在ATP防護下,進站過程中以一次制動的方式停準停穩。而過長的保護區段長度雖能滿足停車要求,但會影響站后道岔區段長度,對折返效率有一定影響,也增加了土建投資。不同廠家的保護區段長度設置各有不同,無岔區段或道岔鎖閉在直向時的保護區段長度比保護區段為道岔鎖閉在側向時要長。

道岔轉動時間和進路辦理時間以及CBTC系統參數及特性對折返效率也有影響。

3.3 車輛參數

列車長度直接影響出清站臺及折返線的時間;車輛切斷牽引延遲時間、緊急制動施加延遲時間、列車加減速度均會影響列車折返時間。

4 對策分析

4.1 優化措施

在土建條件已確定情況下,針對信號系統的優化設計,可以提高折返能。

(1)合理選擇信號參數。主要包括ATP系統限制速度和ATO運行速度、制動率調整等。

線路允許最高運行速度可作為列車最高運行速度,信號系統可以此速度控制列車巡航運行。對于設計速度80 km/h城市軌道交通線路來說,列車運行最高限制速度設為87 km/h,列車最高運行速度(ATO)為80 km/h較為符合設計需求。同時,9號曲尖軌道岔側向列車最高運行速度可調整為35 km/h,列車運行最高限制速度設置為40 km/h。對于折返站來說,提高列車側向過岔時的列車運行最高限制速度,相應的提升ATP系統限制速度和ATO運行速度可縮短列車在道岔的走行時間,進而有效縮短折返間隔,提高折返效率。

列車ATO常用制動減速率是可調整的參數,需要考慮乘客舒適度以及停車精準度的要求,同時需要考慮安全防護距離的長度,才能起到提高運行效率的目的。

(2)允許道岔故障情況下保護區段外置。W4號道岔故障情況下,站前折返保護進路為4DG不能開放,X3至4G的接車進路無法建立,這是目前多數工程實施中的常規做法。W4道岔定位為開通直向,即使W4道岔故障情況下,保護區段仍然建立,即4DG當做無岔區段,列車可按常規方式進站。該措施可實現正常的站前折返能力。

(3)優化保護區段長度。列車進站停車時,安全停車點位于保護區段末端,非安全停車點位于站臺停車點。由于列車常用制動率低于列車緊急制動率,為了保證列車的實際運行曲線不受列車的保護速度影響,在進站過程中以一次制動的方式停車,保護區段應有一定的長度。最小保護區段長度應不小于列車位置不確定性、列車安全制動裕量與最小安全保護距離之和。

4.2 折返能力分析

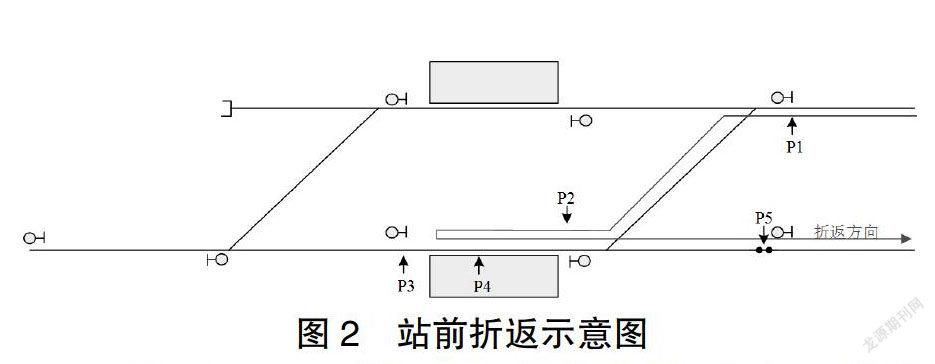

根據以上措施,站前折返示意如圖2所示。W4號道岔時,可以采取的駕駛方式可以有多種,對折返能力有不同的影響。

圖2 站前折返示意圖

(1)方案一:司機以RM模式駕駛列車自X3信號機始,至站臺停車,停準停穩,站臺上下客,以ATO模式啟動列車尾部出清3DG。

(2)方案二:司機以ATO模式駕駛列車自X3信號機始,至站臺駛列車停準停穩,站臺上下客,以ATO模式啟動列車尾部出清3DG。

(3)方案三:司機以ATO模式駕駛列車自X3信號機始,至站臺中部P4點停車,后切換RM模式,人工駕駛至站臺端部停準停穩,站臺上下客,以ATO模式啟動列車尾部出清3DG。

4.3 結果分析

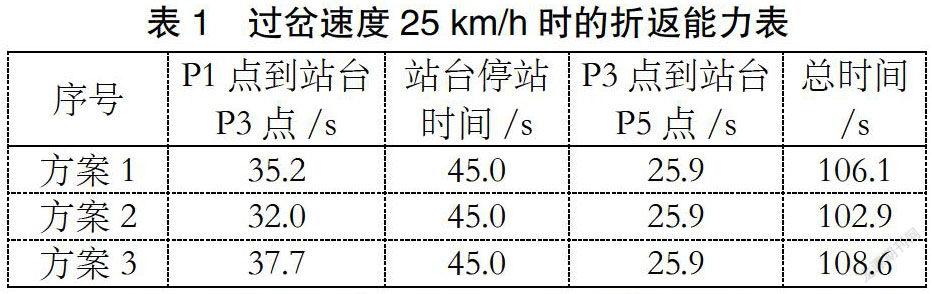

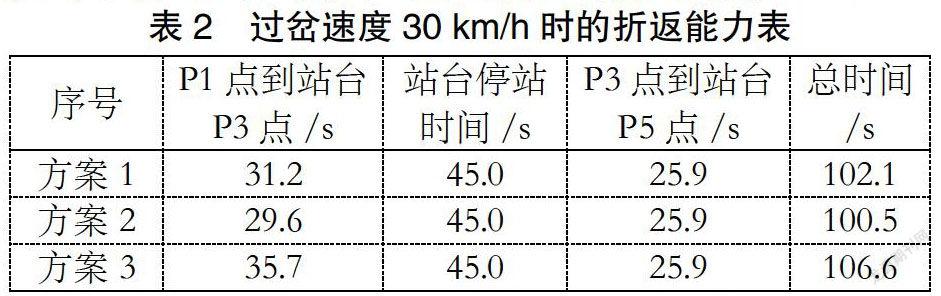

根據不同的駕駛模式,結合車輛ATO常用制動減速率:-0.7 m/s2,折返點最小列車換端時間:13 s等參數,分別計算各方案下的折返能力,如表1所示。

通過上述計算分析,在W4道岔故障情況下,相對于從X3信號機開始司機以RM模式進行站前折返,以ATO模式進站更效率更高。該站最小的追蹤間隔時間為102.9 s。

如果提高車輛的過岔速度至30 km/h,有一定的提升效果,如表2所示。車輛在道岔區域走行時間更短,且出口速度也有一定提升,提高過岔速度,對于提升折返能力有一定效果。結合上述計算結果,允許道岔故障情況下保護區段外置對于提高站前折返能力有一定效果。

5 結束語

作為控制列車安全高效運行的關鍵基礎設備,道岔故障情況下,對運營有較大的影響。綜合權衡安全和效率要求,在前期土建建筑規劃中,信號系統應提前綜合行車、線路、建筑、工藝等專業,仔細研究折返站站型配線,及時反饋信號專業的檢算結果,科學決策,設計更符合運營需求的線路。對于土建條件已經確定的折返站,可通過信號系統優化設計,適當提高線路的折返效率。

參考文獻:

[1]苗沁,周天星.城市軌道交通折返站折返能力分析[J].城市軌道交通研究,2010(11):57-61+64.

[2]曹宏麗.城市軌道交通站后折返能力影響分析及優化[J].鐵道通信信號,2018(3):93-95.

[3]劉秋生.信號專業折返站折返能力估算與提升措施[J].鐵道通信信號,2016(3):69-71.

[4]城市軌道交通列車通信與運行控制國家重點實驗室.城市軌道交通列車運行速度控制導則[S].2017.

[5]陳虹.CBTC中聯鎖對保護進路分類及處理方法[J].鐵路通信信號工程技術,2018(8):47-50.

[6]鄭曉民.廣州地鐵5號線終點站道岔故障模式下的行車組織[J].城市軌道交通研究,2016(8):78-82.

[7]張增勇,毛保華,蔣玉混,等.基于牽引計算的城市軌道交通站后折返站能力計算方法[J].系統工程理論與實踐,2013(2):450-455

[8]馬琳,陳德旺.基于單車仿真和作圖解析的城軌折返能力分析方法[J].系統仿真技術,2011(4):288-293.

[9]國家鐵路局.TBT3027-2015鐵路車站計算機聯鎖技術條件[S].北京:中國鐵道出版社,2015.