遼南瓦房店金剛石礦田110 號金伯利巖管的地質特征及成因探討

劉禮廣 ,吳大天,韓雙 , ,孫海濤,李和祿,熊志強

(1.遼寧省第六地質大隊有限責任公司,遼寧 大連 116200;2.許洪斌職工創新工作室,遼寧 大連 116200;3.中國地質調查局沈陽地質調查中心,遼寧 沈陽 110032;4.遼寧地質海上工程勘察院有限責任公司,遼寧 大連 116200)

0 前言

中國金伯利巖型和鉀鎂煌斑巖型金剛石礦床分布于華北克拉通、華南克拉通和塔里木克拉通中(劉飛等,2019;向璐和鄭建平,2020)。我國目前已經基本查明了遼寧、山東、湖南、江蘇等省金剛石原生礦床與砂礦金剛石礦產資源的儲量。1971年遼寧省地質局區調隊在遼寧瓦房店發現了含金剛石的金伯利巖管,繼而發現了3個含金剛石的金伯利巖礦帶(包括幾十個巖體,其中最富的品位為320 mg/m3)(張蓓莉等,2013)。其后,至1980年又探明了30號、42號、50號、51號、68號和74號等6個具有工業價值的金剛石原生礦(趙春強等,2018;劉飛等,2019;付海濤,2020;劉禮廣等,2020)。2009年,遼寧地質六隊又在原有工作的基礎上,在瓦房店位于110 號的巖管東側下方找到一個金剛石儲量大約在42×106mg的中型金剛石礦①。2016年,在Ⅰ礦帶北西26 km處發現了7個疑似金伯利巖體,命名為Ⅳ礦帶,已在Ⅳ礦帶發現9粒金剛石②③。由于本區以往未在金伯利巖以外的巖體中發現金剛石,而且此礦帶又沒能確認金伯利巖體的存在,所以暫時稱這7個巖體為疑似金伯利巖體。截止至2020年,已發現4處金剛石礦帶和120個與金剛石成礦有關的巖體。其中金伯利巖巖管24個、巖脈89個、疑似巖體7個(付海濤,2019,2020;劉禮廣和吳大天,2020;劉禮廣等,2020)。結合近年來瓦房店地區的金剛石勘查工作,本文對110 號金伯利巖型金剛石礦床進行分析和研究,以期為下一步工作提供借鑒。

1 區域地質特征

1.1 地質背景

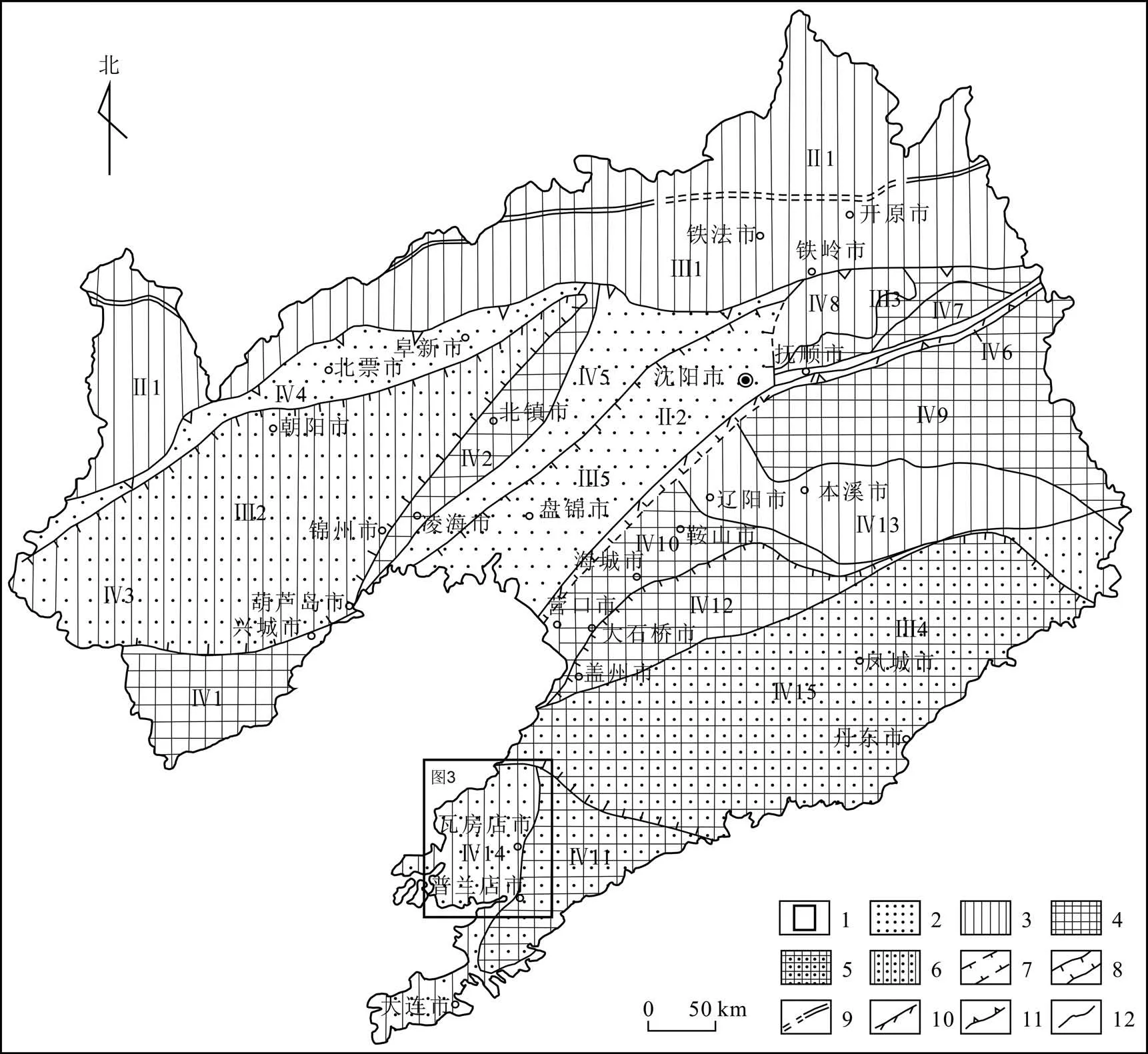

瓦房店金伯利巖型金剛石礦田位于華北克拉通東部,大地構造位置隸屬塔里木—華北板塊(Ⅰ)、華北陸塊(Ⅱ2)、遼吉地塊(Ⅲ4)、復州 -大連新元古代—古生代斷陷(Ⅳ14),屬古板塊構造板塊類型(圖1)(李顯東等,2000;潘桂棠,2009;趙光慧等,2011;劉英才等,2020;張國仁等,2020)。復州-大連新元古代—古生代斷陷的基底為太古界鞍山群混合花崗巖、鈉長角閃巖及片麻巖。基底上部覆蓋三個構造層,下部為中、新元古界構造層,厚1000~1500 m,由礫巖、砂巖、頁巖及石灰巖所組成;中部為古生界構造層,由寒武系、奧陶系石灰巖和石炭系、二疊系石灰巖、砂巖、頁巖夾煤層組成,厚數十至數百米,僅分布于復州灣一帶;上部為中生界構造層,以砂、礫巖為主,夾頁巖及薄煤層,僅分布于斷陷盆地內。斷陷區蓋層中缺失晚奧陶系、志留系、泥盆系、早石炭系等地層。萬方來等(2019)認為本區在加里東和華力西期發生過頻繁的升降運動,伴隨著上升運動,發生了金伯利巖侵入。

圖1 遼寧省大地構造單元劃分略圖(據趙光慧等,2011修改)

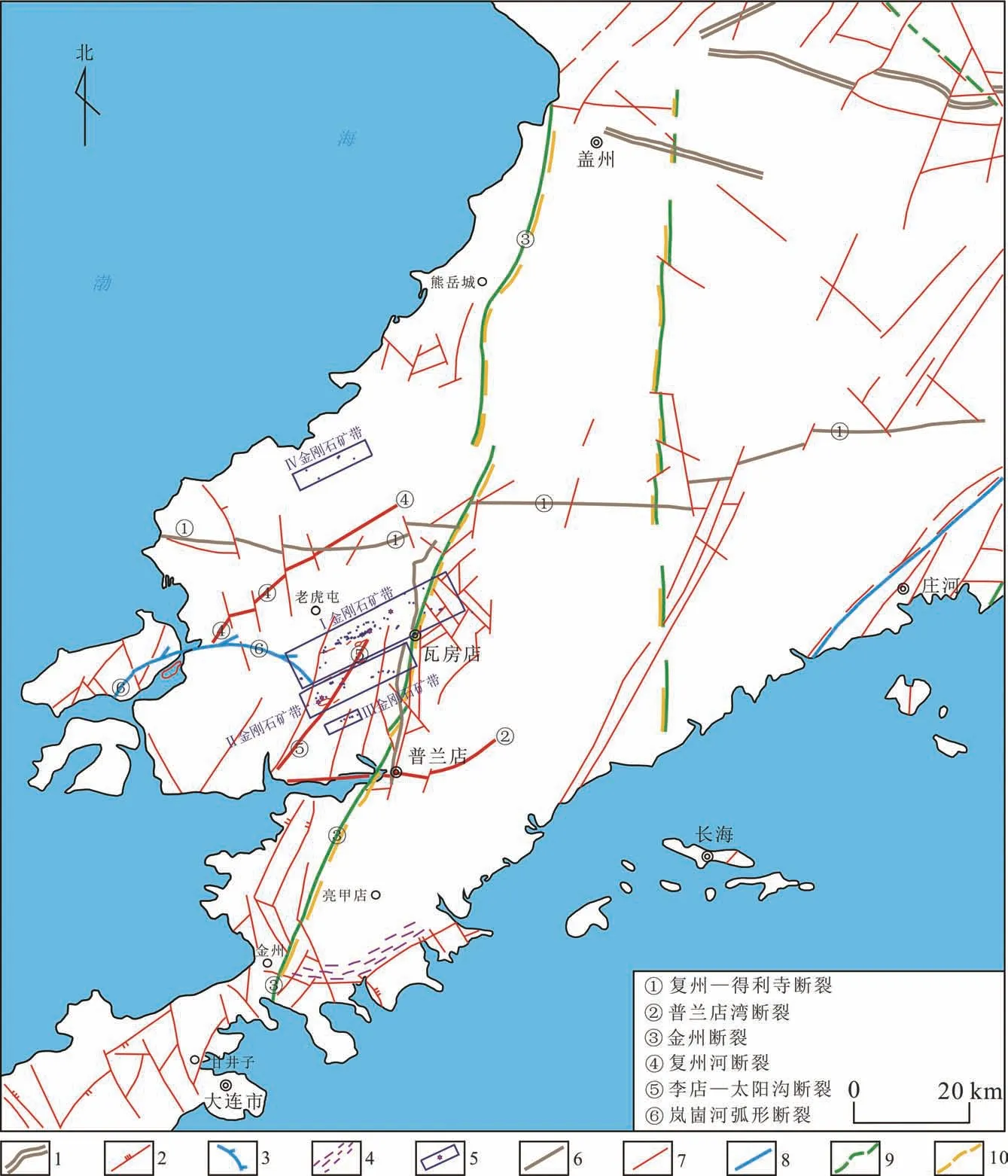

瓦房店金剛石礦田位于郯廬斷裂帶東側,金州斷裂以西的中間地帶(鄭建平,1989;董振信,1994;董永適等,2013)。NNE向復州河斷裂、松木島—松樹鎮斷裂和金州斷裂系與近EW向嵐崮山弧形斷裂聯合控制了金伯利巖侵入(趙建軍等,2011;宋瑞祥,2013a;劉飛等,2019)。區域構造主要為EW向斷裂、NNE—NE斷裂和NW向斷裂(圖2)。

圖2 遼寧瓦房店金剛石礦田區域構造略圖

EW向斷裂包括:①復州-得利寺斷裂,屬逆沖斷裂性質,擠壓片理十分發育,走向近EW,傾向N,傾角在70°~80°之間,為較大型的超殼斷裂;②普蘭店灣斷裂,呈NEE走向,為一束斷層,斷裂較寬,最寬處可達2 km,擠壓形跡明顯,傾向南。

NNE—NE向斷裂包括:③金州斷裂,走向20°左右,傾向NW,一般傾角在30°~50°之間,該斷裂控制本區中晚元古界、古生界、中生界地層的展布;④復州河斷裂,總體走向NE50°,傾向SE,傾角60°左右;⑤李店-太陽溝斷裂,呈NE 向展布,傾向NW,全長30 多公里,斷續分布,具有壓扭性特征。該斷裂的北西側分布有50 號等10 余個大小金伯利巖管,是瓦房店金伯利巖區中的最重要成礦構造。

NW向斷裂為該區最晚一期斷裂,斷裂性質多屬張性,走向330°~340°,傾向 SW,傾角 70°~85°。

嵐崮山孤形斷裂帶位于金州斷裂帶的西側大約20 km處,呈孤形產出,長約30 km,由2~3條孤形斷裂組成,該斷裂形成較早,并被NNE向斷裂切割。

區域除金伯利巖外,在浦家店—樓房一帶出露閃長玢巖,呈小巖株狀產出。酸性—超基性脈巖發育,分布較廣,主要有輝綠巖、流紋斑巖、花崗斑巖、閃長玢巖、橄欖玄武巖、煌斑巖、金伯利巖等,其中輝綠巖、煌斑巖、橄欖玄武巖與金伯利巖的分布在空間、時間上都有著十分密切的關系(圖3)。

1.2 金伯利巖礦田地質特征及金伯利巖分布規律

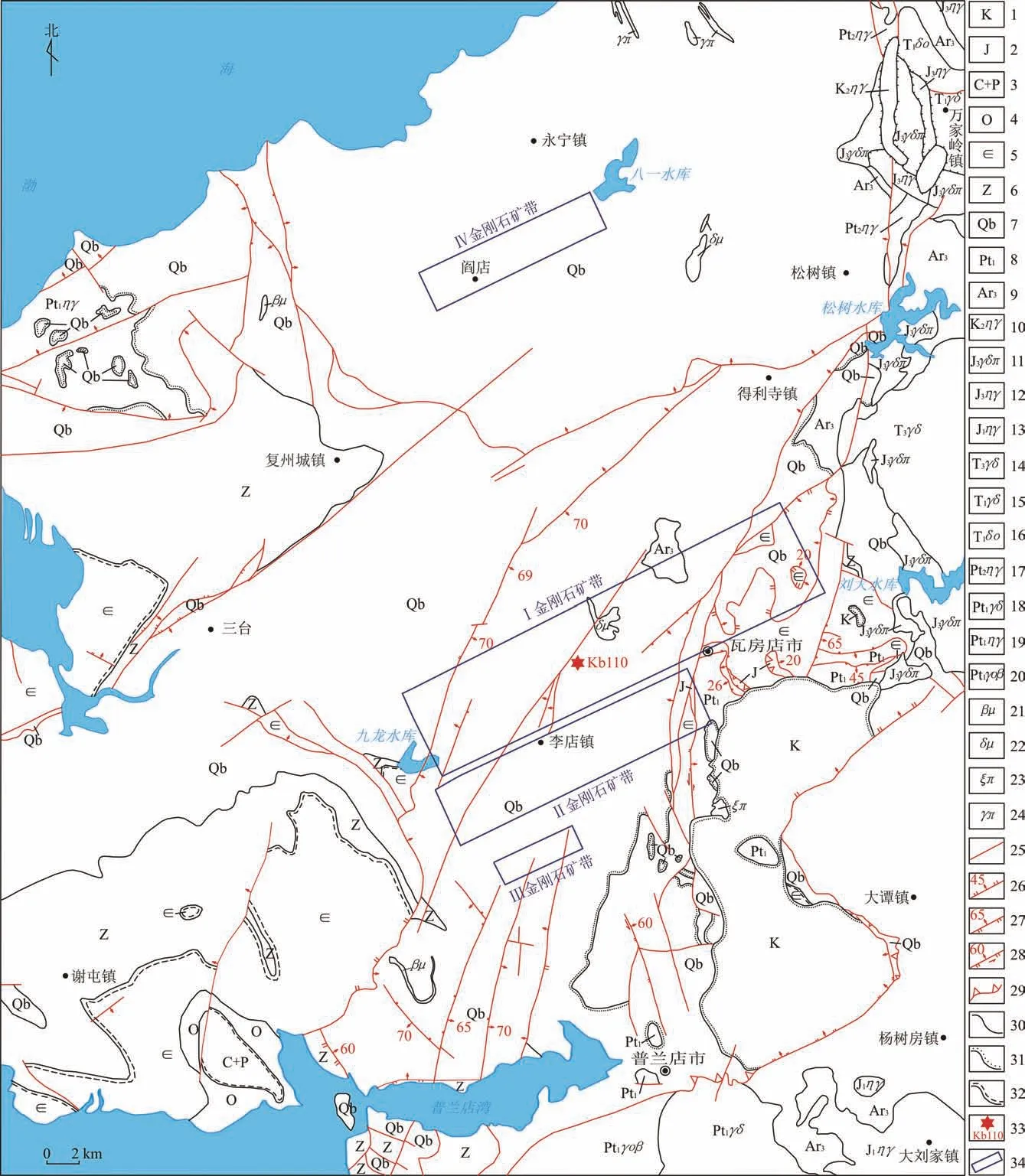

瓦房店礦田分為4個巖帶或礦帶,共發現120個巖體,先后提交了4個大型原生金剛石礦床和3個中、小型金剛石砂礦床,金剛石儲量占全國首位,是我國重要的含金剛石金伯利巖地區之一(圖3)(劉禮廣和吳大天,2020)。Ⅰ礦帶,分布在前三十里堡馬圈子至大李屯、二道溝、瓦窩一帶,全長約40 km。Ⅱ礦帶,分布于干河子、頭道溝、吳店一帶,全長25 km。Ⅲ礦帶,分布在大高屯到滿軸轉一帶,全長6 km。Ⅳ礦帶位于礦田北部馬家窩堡、東楊樹底、上倪家窩堡一帶,目前僅發現7條疑似金伯利巖脈;Ⅳ礦帶長約8 km,寬約2.2 km;疑似金伯利巖脈均風化強烈呈黃色土狀。4個金伯利巖成礦帶,NE向長40 km,寬60 km,總體呈NEE向展布,礦帶間大致平行,間距6~8 km,巖管與巖脈均成群成帶分布。

圖3 遼寧瓦房店金剛石礦田地質簡圖

金伯利巖巖體形態分為巖管和巖脈狀。巖脈為侵入型,走向NEE65°~80°,嚴格受NEE走向密集節理帶控制,形態比較簡單、穩定,延續較長,一般在200~500 m,最長的為9號脈,長1040 m,寬0.3~0.5 m,最寬處可達3 m,脈壁平直且光滑,與圍巖界線十分清楚。巖性比較簡單,主要有強碳酸鹽化金伯利巖、褐鐵礦化金伯利巖及富金云母金伯利巖。巖管一般為爆發型或爆發兼侵入型,多產在二組構造的交匯處,成群出現,形態多樣,有橢圓狀、透鏡狀和不規劃狀,巖管大小不一,最大巖管為42號巖管④,面積為42000 m2,最小者111號巖管,只有1100 m2;巖性較為復雜,大致可分3種巖石類型:斑狀金伯利巖、含圍巖碎屑金伯利巖(淺成相)和金伯利巖凝灰角礫巖(火山道相)。張宏福和楊岳衡(2007)研究認為本區金伯利巖的侵位時間約465 Ma,即侵位于中奧陶系。金伯利巖受構造與巖性雙重控制的特點,有時脈管(膨大體)形態互為轉換,這為尋找隱伏礦提供重要信息。

2 110號金伯利巖管及金剛石礦床地質特征

2.1 礦區地質

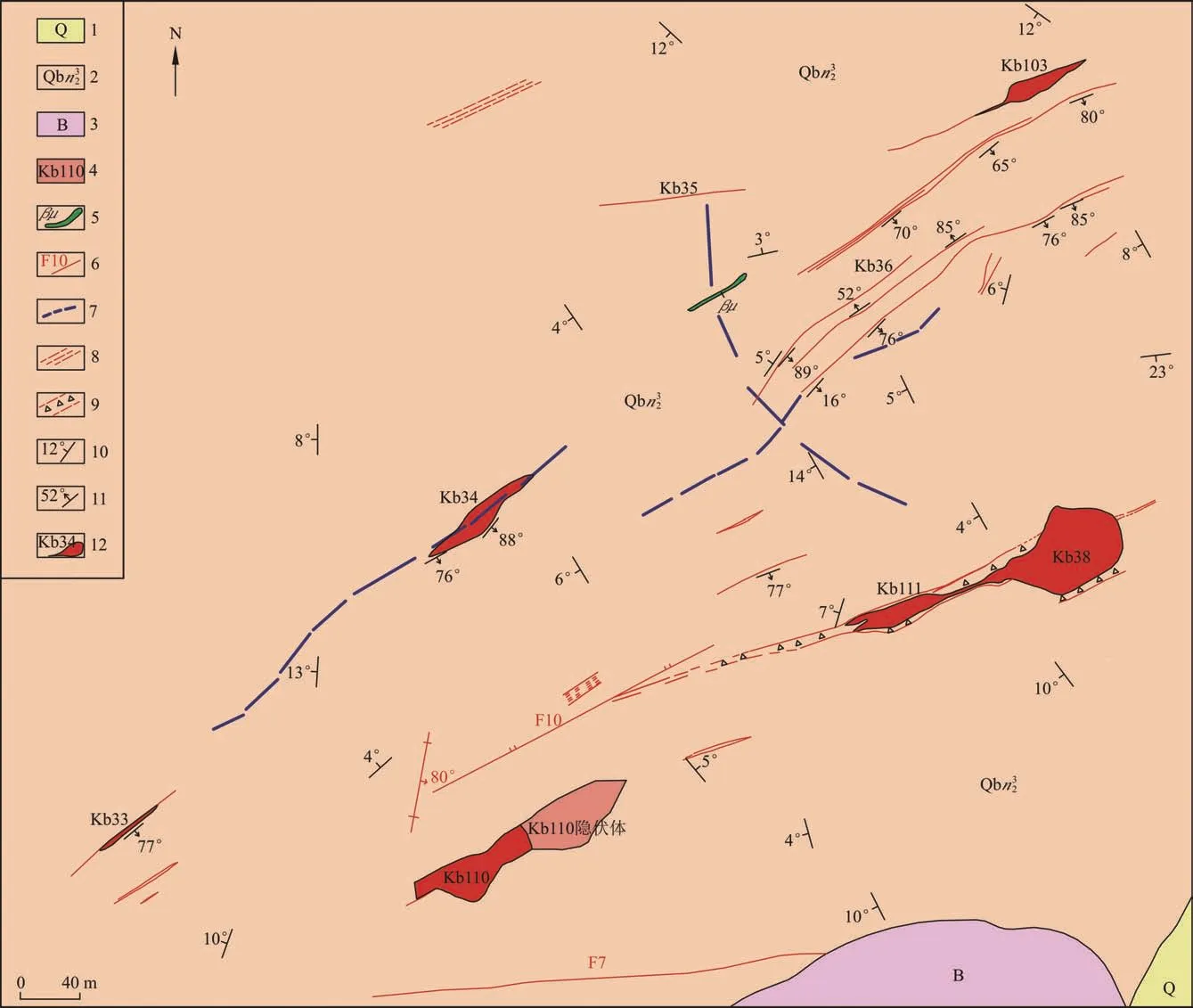

110 號金伯利巖管位于瓦房店市李店鎮大李屯,Ⅰ礦帶中段,礦區內除110、38、111巖管外,還發現有不具工業價值的34、35、36、37等數條金伯利巖脈出露,脈體長度幾米至十幾米不等,寬度0.5~15 m(圖4)。

圖4 遼南110 號金伯利巖管及鄰區地質圖

礦區內主要出露地層為元古界青白口系南芬組二段,僅在東北部見少量釣魚臺組二段至三段地層。釣魚臺組一段及基底片麻巖可在深部鉆孔中見到。地層產狀平緩,局部最大傾角40°,傾向南西或北西,局部向南東傾。

除金伯利巖外,礦區內出露的巖漿巖從老到新有輝綠巖,閃長玢巖,流紋巖等。輝綠巖在110 號金伯利巖管工作區的中部出露一條,呈脈狀,長50 m,寬1~3 m,走向和礦帶方向一致,NEE走向。閃長玢巖見于鉆孔中,呈巖床狀產出,巖石呈灰色—深灰色,塊狀構造,鏡下觀察為斑狀結構,基質為顯微粒狀結構。斑晶為斜長石、角閃石。斜長石斑晶含量5%,角閃石斑晶含量10%,基質成分由斜長石、角閃石、黑云母及少量黃鐵礦、石英、金屬礦物、綠泥石等組成。

礦區內斷裂和褶皺構造不發育,地層產狀平緩。NNE 向斷層,位于110 巖管西北側。呈NE10°~15°延 伸。傾 向SE,傾 角80°。NEE 向壓扭性構造,表現形式以密集節理帶或破碎帶為主,構造面平直光滑或舒緩波狀,展布方向NEE 60°~85°,一般傾向NE,傾角陡直,是一組控礦并容礦構造,斷續平行排列,嚴格控制著區內金伯利巖的分布,已發現的幾個金伯利巖體均產在密集節理帶或破碎帶中,主要集中在工作區中東部,最長的300余米(36號金伯利巖脈群)。

2.2 110號巖管地質特征及應力分析

110 號巖管位于38-111號巖管西側約300 m處,產于青白口系南芬組二段第三層薄—中厚層條帶狀泥灰巖,巖管總長度320 m,呈NEE75°巖墻狀分布,寬10~50 m不等,巖管受NEE向斷裂控制,產狀陡立,總體傾向SE,傾角約88°,兩側礦體變窄呈脈狀,寬度幾米不等,控制礦體深度在0 m標高左右,金伯利巖類型以含圍巖角礫斑狀金伯利巖為主,但礦體形態變化較大,由中間寬大的巖墻向兩側逐漸變成巖脈。

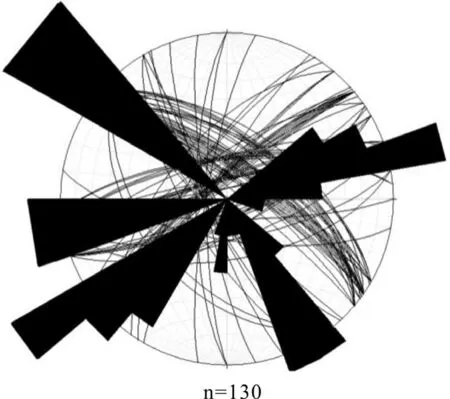

基于野外研究表明,該地區節理具有明顯一致性,普遍發育于南芬組地層當中。因此,為了有效建立110 號巖管構造變形及應力場特征,野外詳細開展(共軛)節理變形構造研究,獲得了130條有效觀測數據,由于其他時代地層的普遍缺失,單獨通過節理及其出露地層時代難以有效揭示變形序列及期次。

節理走向玫瑰花圖表明,該地區節理主要為NE-SW 向,NEE-SWW 向 及NW-SE 向(圖5)。根據野外露頭具體情況,可劃分為兩類變形:NE-SW向及NW-SE向節理面為一組成對出現的平面X共軛節理組;NEE-SWW向節理面為一組平行張性節理(破裂)。前者由兩組高角度相交(且垂直于地層層面)X共軛節理組成,后者則主要沿前者所夾銳角平分線方向展布。

圖5 遼南110 號金伯利巖管東側露頭節理(破裂面)走向玫瑰花圖

利用節理矢量數據推斷主應力場原理主要基于庫倫斷裂準則,即最大剪切力方向應平行于共軛剪節理銳角平分線方向,且斷面中剪切應力和主應力滿足莫爾-庫倫標準。

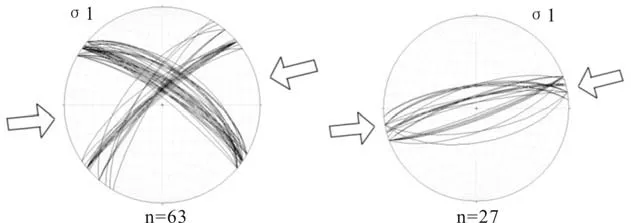

因此,基于破裂變形矢量數據(共軛節理)揭示其最大主應力軸方向(σ1)呈NEE-SWW向、呈近水平或低角度傾伏,最小主應力軸NW-SN向、近水平展布,反映構造變形事件主應力場為NEE-SWW向擠壓和NW-SN向張性應力場(圖6)。主應力軸空間分布位置符合安德森應力模式。它們揭示出該期構造變形及同期(即同構造變形期)主應力場特征。

圖6 遼南110 號金伯利巖管節理面持平投影及最大主應力方向σ1示意圖

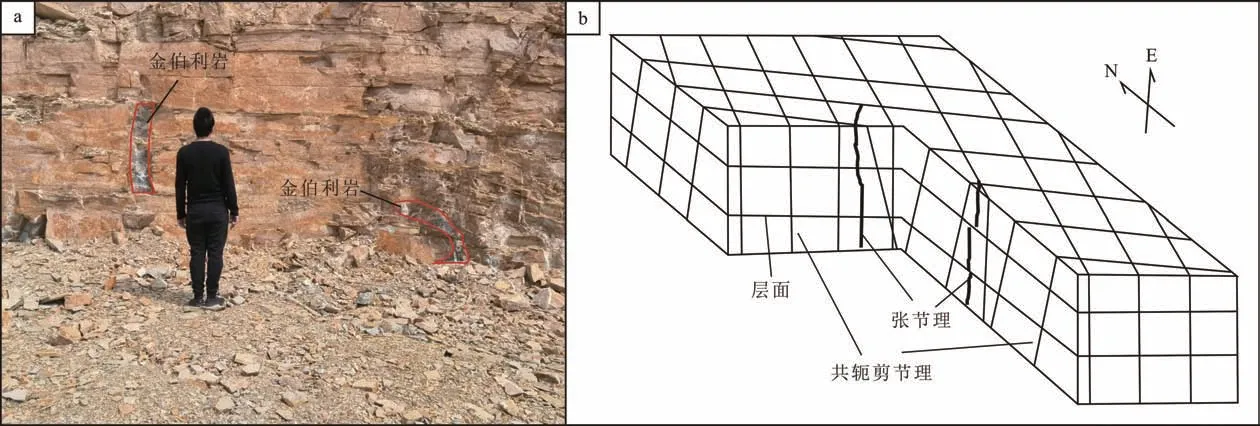

該地區節理分布形態如圖7所示,野外露頭觀測表明,NEE-SWW向張性破裂變形構造部分被金伯利巖脈充填,基于野外實際地質特征和區域特征等,推測其為主變形事件的伴生構造。110巖管展布方向與張性斷裂走向一致,形態符合張性斷裂特征,因此110號巖管的成因與NEE-SWW向張性破裂變形構造直接相關。

圖7 遼南110 號金伯利巖管東側露頭(a)及節理示意圖(b)

2.3 金剛石及相關礦化特征

區內對金剛石找礦工作有指導意義的指示礦物為鎂鋁榴石、鉻鐵礦。通過對鉆孔、地表金伯利巖體及110 號巖管斷壁出露的不同巖性層位進行采樣,通過人工重砂流程處理,總結出金剛石指示礦物的表面特征、含量變化分布規律及金剛石數量和特征。在所有鑒定樣品中發現的鎂鋁榴石、鉻鐵礦、金剛石特征如下。

(1)鎂鋁榴石顏色為紫青色,深紫色,紫色,淺紫色,玫瑰色,具原始表現特征(Remnant of Original Surface,ROS)、蝕變殼、副蝕變殼、溶蝕等現象。呈渾圓狀,半渾圓狀,棱角狀,裂隙較發育,個別裂隙中充填有鉻綠泥石。強玻璃光澤,貝殼狀斷口,在顯微鏡下轉動顏色發生變化,無搬運磨損痕跡。

(2)鉻鐵礦含量相對較多,且各樣品中數量變化較大,無規律性。在110 號巖管地表第四系樣品中也選獲了22粒鉻鐵礦,說明其分布不只局限于金伯利巖中。鉻鐵礦為鐵黑色,不透明,碎片半透明,無節理,貝殼狀斷口,瀝青光澤,金屬—半金屬光澤,多呈渾圓狀,半渾圓狀,八面體,聚形,表面特征有磷片狀、鏡面狀,麻點狀等金伯利巖鉻鐵礦特征。

(3)金剛石的顏色主要為微黃色、無色,大部分金剛石均為透明晶體,少數金剛石具有生長、熔蝕、撞擊和磨損等表面特征,包體及裂隙等呈半—不透明。晶體形態有八面體單晶、八面體不規則連生體、曲面菱形十二面單晶,以完整晶形為主。在選獲的金剛石中,有49%含有石墨包體,說明具有多期成礦的成因特征(楊獻忠等,2019)。

3 金伯利巖的巖石學及巖石地球化學特征

3.1 巖石類型及巖石礦物學

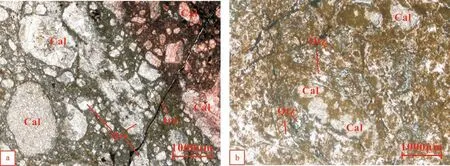

礦區內發現的原生金伯利巖巖石類型有斑狀金伯利巖、含(富含)圍巖角礫斑狀金伯利巖、金伯利角礫巖、碳酸鹽化金伯利巖、硅化金伯利巖5種。

斑狀金伯利巖(圖8a):地表見不到新鮮的巖石,風化后呈黃褐色、土黃色,塊狀、土狀,易染手,稱“黃礦”,幾乎沒有堅硬的巖石,但在塊狀土狀物中可見斑狀結構,顏色上有區別,斑晶大小不一,可分出世代,大斑晶和中小斑晶,均被褐鐵礦物取代,隱約發亮的小片為金云母,膠結物為褐鐵礦和其他蝕變礦物。未風化的金伯利巖質地堅硬,新鮮面呈暗灰色、暗綠色,塊狀構造,圓斑結構,基巖顯微斑狀結構,圓斑為蛇紋石化,碳酸鹽化的橄欖石假象,世代清楚,有兩個世代,圓斑還有金云母等其他少量副礦物,含少量角礫。

礦物組成及含量為方解石93%、石英3%左右、不透明礦物和鐵質含量4%左右,碎裂圓斑結構,基質為微晶狀結構。巖石由于遭強烈的構造和蝕變作用,原巖的礦物未見殘留,主要被巖漿后期熱液的方解石和石英交代,但還有圓斑結構保留,為圓狀、扁豆狀或橢圓狀輪廓,內部被石英和方解石交代,圓斑的含量為45%,粒徑為0.2~5.5 mm之間,除圓斑外,巖石主要由微晶或粒狀的方解石和石英構成,鐵質少量,石英集合體多數成條帶狀分布,巖石有裂隙發育,裂隙被鐵質充填。

含(富含)圍巖角礫斑狀金伯利巖(圖8b):風化面黃褐色,斑狀金伯利巖中含有近礦圍巖角礫,角礫成分比較單一,主要是巖管周邊的圍巖,本區是泥灰巖,粉砂巖,少量頁巖,大都是渾圓狀、次棱角狀,圍巖角礫含量不一,含量在15%~50%間稱為含圍巖角礫金伯利巖,50%~90%者為富含圍巖角礫金伯利巖。圍巖角礫礫徑不一,最大可達0.5 m,一般10~20 cm,角礫不均勻分布,膠結物為斑狀金伯利巖,為典型的淺成相產物。

圖8 遼南110 號金伯利巖管巖石類型

礦物組成及含量為方解石91%左右、石英8%左右、不透明礦物+鐵質1%左右,圓斑結構,基質為微晶狀結構。巖石由于遭受強烈的構造和蝕變作用,原巖的礦物未見殘留,主要被巖漿后期熱液的方解石和石英交代,但局部還有圓斑結構保留,為圓狀、扁豆狀或橢圓狀輪廓,內部被石英和方解石交代,圓斑的含量為10%,粒徑為0.1~1.2 mm之間,除圓斑外,巖石主要由微晶或粒狀的方解石構成,石英和鐵質少量,巖石有方解石脈發育。巖石局部見有角礫分布,為棱角狀或不規則狀,角礫粒徑為2.0~5.0 mm之間(結合手標本),鏡下未磨到。

金伯利凝灰角礫巖:該類巖石是隱蔽爆發成因,主要分布在110號巖管地表及鉆孔巖芯中,新鮮面為暗綠色、灰色,角礫狀構造,斑狀結構,巖屑晶屑狀結構;角礫多呈棱角狀、次棱角狀,受巖漿活動磨蝕作用,呈半渾圓狀。有角礫巖屑晶屑成分復雜,同源角礫主要是早期的斑狀金伯利巖,也有深部帶來的捕擄體和深部巖屑晶屑,異源角礫主要是周邊的圍巖:砂巖、泥灰巖、頁巖、片麻巖等,膠結物為斑狀、細粒金伯利巖,呈顯微斑狀結構。如果巖屑、晶屑小于2 mm,含量>15%,則稱金伯利角礫凝灰巖。

碳酸鹽化金伯利巖:碳酸鹽化是呈兩種方式出現,一是碳酸鹽脈頻頻侵入穿插,呈多脈狀、網脈狀,二是碳酸鹽以均質方式交代蝕變作用,使斑晶和基質等整個巖石都碳酸鹽化。

硅化金伯利巖:風化面為灰白色,新鮮面為灰色,斑狀結構,硅質均質的交代蝕變,巖石變得堅硬,呈正地形,與褐鐵礦化金伯利巖對比明顯。

3.2 巖石化學

為了更進一步了解110 號金伯利巖巖石礦物組成,因此對本巖管的巖石進行了采樣分析,采用PANalytical AXIOS型號X熒光光譜儀對遼南110 號金伯利巖管進行全巖主量元素定量分析(表1)。

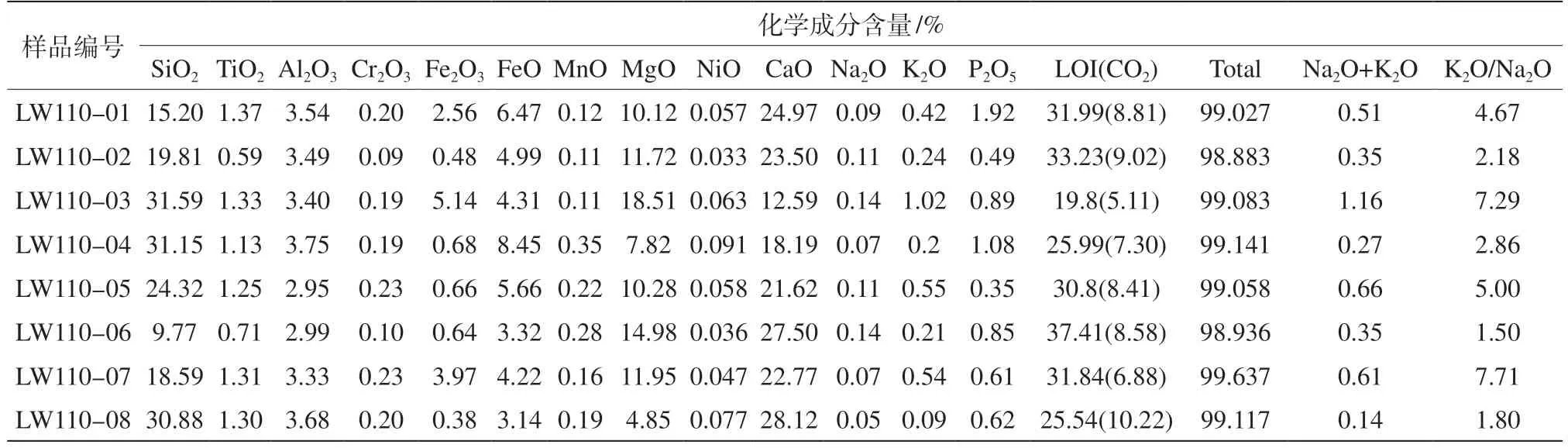

表1 金伯利巖化學全分析結果表

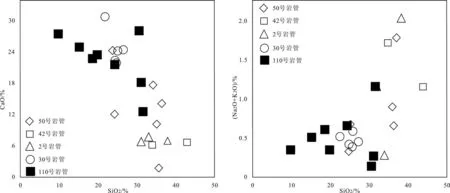

金伯利巖中各氧化物成分可分堿性組分和超基性組分兩組,堿性組分為K2O,Na2O,P2O5,TiO2,Al2O3等,超基性組分為NiO,Cr2O3,MgO等,這兩組內的各氧化物含量變化均為正消長關系。110 號巖管SiO2平均含量為22.66%,K2O>Na2O、Al2O3>(K2O+Na2O),屬于硅酸不飽和富含堿性組分正常系列超基性巖(孫玉林和張森,2011;李力等,2013;敖麗娟,2016;楊占興和王彬娜,2016)。相對比其他巖管金伯利巖,110 號巖管金伯利巖造巖元素特征 為SiO2、MgO 偏 低,而CaO、CO2偏 高,SiO2與MgO的比例接近,二者的減少量基本相同,當碳酸鹽化時,SiO2和MgO含量減少,而被CaO和CO2取代。堿金屬K2O和Na2O含量與超基性巖相比,K2O偏高(0.41%),Na2O偏低(0.1%),其中K2O主要是巖漿活動形成金云母,故金云母含量多少是由元素變化決定的,然而Na2O的含量卻是比較穩定,在金伯利巖中的K2O含量是Na2O的幾倍,即K2O/Na2O>1是金伯利巖的化學成分顯著特點。110 號巖管Na2O+K2O 含量為0.14%~1.16%,K2O/Na2O為1.5~7.7,顯示金伯利巖富鉀。在圖9中,SiO2與CaO為負相關,SiO2與Na2O+K2O為正相關。TiO2(平均值1.12%)比一般超基性巖偏高(TiO20.90%),而略低于基性巖(TiO22.08%),TiO2集中組成含鈦鐵礦物,比較穩定。P2O5(0.85%)相對比超基性巖(P2O50.11%)、基性巖(P2O50.56%)高,故P2O5在巖漿期后階段,巖體局部地段富集,形成大量磷灰巖。揮發組分(CO2)豐富,也是造成金伯利巖強烈蝕變的重要原因。

圖9 遼南金伯利巖AR趨勢圖

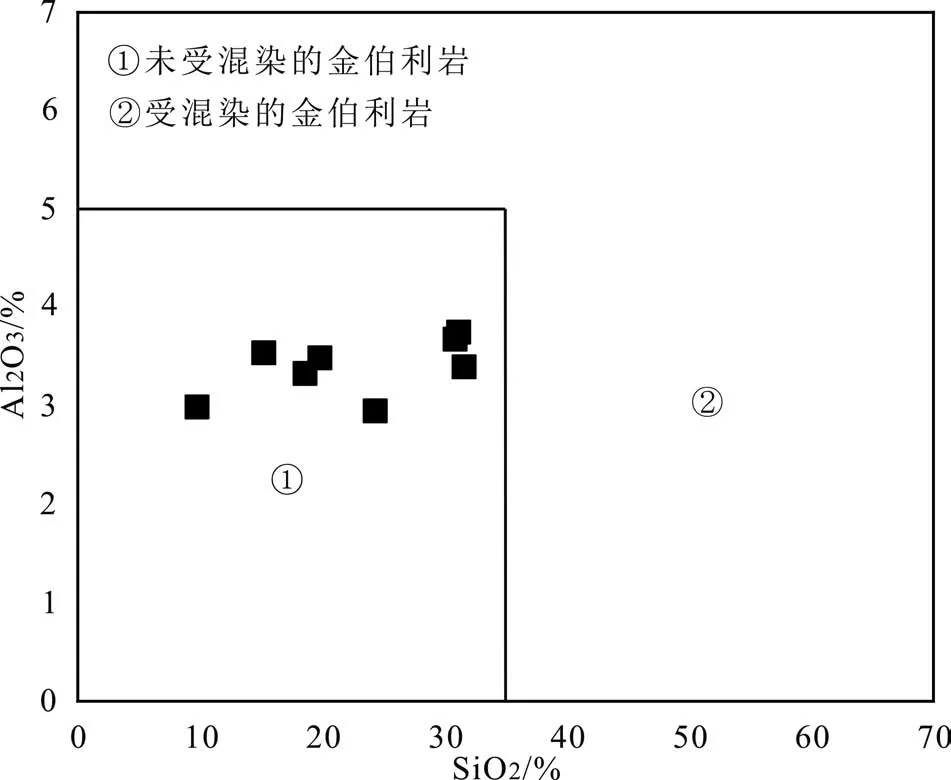

前人運用多種方法判別金伯利巖受混染與否,Ilupin and Lutz(1971)和Fesq et al.(1975)通過Si/Mg和Mg/(Mg+Fe)原子比;Clement(1982)計算C.I.值 即(SiO2+Al2O3+Na2O)/(MgO+2K2O)與1.5的關系;Mitchell(1986)借助SiO2-Al2O3含量來判別金伯利巖混染程度。董振信(1991)認為由于許多顯微細小包體及橄欖石和金云母等礦物的捕擄晶不可能清除,它們的混入直接影響到金伯利巖的Mg/Fe、K/Na及Fe3+/Fe2+的比值;楊占興和王彬娜(2016)采用SiO2-Al2O3含量判別瓦房店地區30號巖管未受混染。本文采用SiO2-Al2O3含量判別法來對110 號巖管金伯利巖進行判別,判別依據為未受混染的金伯利巖Al2O3=0~5%、SiO2=25%~35%,而受混染的金伯利巖而受混染的金伯利巖Al2O3>5%、SiO2>35%。通過金伯利巖SiO2-Al2O3圖可以得出,110 號巖管的金伯利巖未發生地殼物質混染(圖10)。

圖10 遼南110 號金伯利巖管SiO2-Al2O3圖(底圖據楊占興和王彬娜,2016)

3.3 微量元素

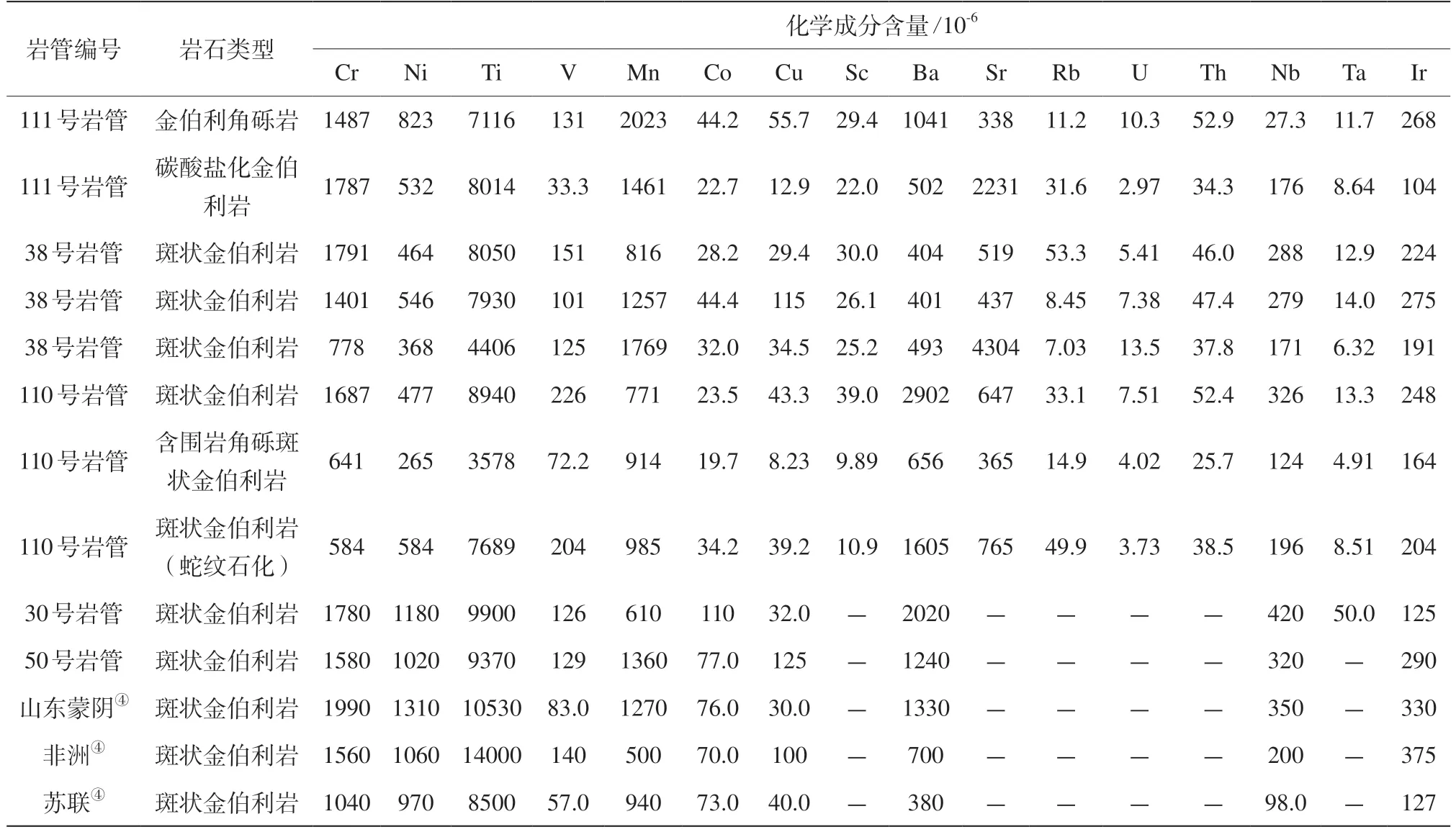

對礦區內采集樣品進行微量元素測定,并與其他典型金伯利巖管進行對比(表2),樣品的微量元素分析在國土資源部東北礦產資源監督檢測中心采用ICP-MS PE Elan6000電感藕合等離子體質譜完成,測試結果有如下特點:

表2 金伯利巖巖石微量元素

(1)Cr、Ni、Ti、Co等元素含量相對偏低,與瓦房店金伯利巖礦田區的50、30號巖管相比較為明顯,金伯利巖中Cr、Ni的主要載體礦物為橄欖石、石榴子石和尖晶石,Cr、Ni元素含量低,顯示貧礦類型,貧礦微量元素特征說明110 號金伯利巖的橄欖石、石榴子石和尖晶石礦物含量與金剛石含量有反的相關性。

(2)不相容元素Ba、Sr、Zr、Nb、Ta、U、Th元素含量較高,使后期巖漿中的濃度增加,進入到液相氣相中,所以該區蝕變作用非常發育。

4 成因討論

4.1 金剛石的來源

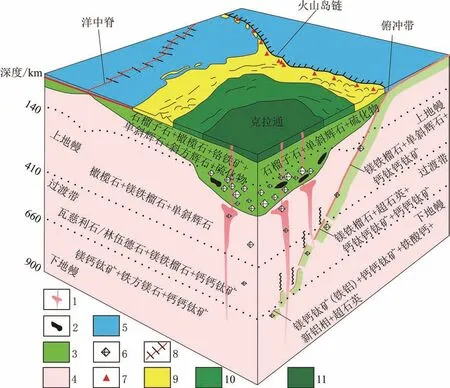

金剛石的組成元素是碳,與我們日常接觸得到的石墨組成元素相同,他們之間在礦物學上稱為同質多象(張舟和張宏福,2011)。Walter et al.(2011)對金剛石進行碳同位素分析,示蹤金剛石中碳元素的來源,發現金剛石中的碳同位素與地表海洋有機碳的碳同位素相同,指示金剛石中的碳元素來源于俯沖進入下地幔的洋殼,指示洋殼循環進入了下地幔的深度。Stachel et al.(2005)、Stachel and Harris(2008)和Shirey et al.(2013)研究認為金伯利巖型金剛石并不是由金伯利巖直接結晶形成,而是在地幔中由地幔流體交代地幔巖石,地幔巖石的含碳物質發生氧化還原反應形成的。每個含金伯利巖型金剛石原生礦的克拉通下面都有一個金剛石穩定區,認為瓦房店金剛石穩定區溫度為900~1250 ℃(Griffin and Ryan,1995)。Zhu et al.(2019)通過計算將瓦房店金剛石穩定區溫度進一步限定在950~1200 ℃。溫度高于1200℃的區域受到高溫的交代作用,溫度低于950 ℃以下的區域為石墨區,達不到金剛石的形成條件(倪培和朱仁智,2020),也就是說石墨只有在高溫高壓的條件下才可能轉變為金剛石,而這樣的條件需要達到上地幔的深度。下地幔中碳元素含量相對高,水含量較高,相比上地幔為更氧化的條件;而上地幔中碳元素含量低,水含量低,為更還原的條件。上地幔和下地幔碳元素含量以及條件的差異,導致金剛石的碳元素更可能來源于下地幔;而上地幔由于水含量更低,更還原的條件,則更利于保存金剛石。下地幔的碳元素跟隨地幔中垂直的巖漿活動,進入過渡帶或者上地幔中,這個過程中形成金剛石,并在更還原條件下的上地幔中保存。因此,金剛石在生長過程中可能會包裹來自下地幔、過渡帶或者上地幔的物質(圖11)。

圖11 金剛石成礦模式圖(據Tappert and Tappert,2011修改)

4.2 金伯利巖與金剛石的關系

世界上絕大多數的金剛石礦都與金伯利巖有關(Kimberlite)(宋瑞祥,2013b)。金伯利巖在自然界中分布很少,是一種不常見的巖石類型。但是金伯利巖無論在研究地球深部組成,還是國民經濟中都占有重要地位。金伯利巖石是自然界起源最深的巖漿巖石之一,它主要起源于上地幔,最初的巖漿可能起源于地幔中的過渡帶。來自于上地幔或地幔過渡帶的巖漿以“細長的管道”形式向上運輸,到達地殼淺部,巖漿冷卻,形成金伯利巖。金伯利巖漿在深部向上運輸的過程中會捕獲已經形成的金剛石。由于金伯利巖的巖漿以類似管道的形式向上運輸,且達到近地表淺部后,巖漿中的氣體、水等會發生出溶,產生爆破效應,因此,金伯利巖常成為下窄上寬的冰激凌筒狀(Haggerty,1986;Wilson and Iii,2007;Field et al.,2008;Sparks,2013;Jones et al.,2014;Russell et al.,2019;鄭建平,1989;丁毅,2019;倪培和朱仁智,2020;李偉等,2020a,2020b)。也是由于爆破,金伯利巖才會呈現出角礫混雜的特征,這些角礫有地球深部的物質,也有近地表淺部的物質,當然,其中可能也包括金剛石。正是由于金伯利巖的巖漿起源于上地幔或過渡帶,巖漿在向上運輸的過程中常會捕獲地幔中的物質和金剛石,金伯利巖和金剛石之間才能有這么密切的關系。

4.3 金伯利巖與金剛石的形成機制

金剛石來自于地表以下約150 km的上地幔金伯利巖巖漿中(劉飛等,2019),瓦房店金伯利巖礦田位于古老地臺的A型克拉通,蓋層厚度大、產狀平緩,是形成含金剛石金伯利巖漿構造窗的有利地段。由于斷裂帶強烈的構造活動,為區內的巖漿巖活動提供了充足的能量,形成了深大斷裂—次生斷裂為一體的成礦構造體系,通過目前對礦田的研究認為:郯廬基底大斷裂是礦田內金伯利巖體形成的導礦構造,金州大斷裂是本地區金伯利巖體的控礦構造,而李店—太陽溝斷裂及其次生的NNE向構造帶與NW構造帶交匯部位則是金伯利巖脈和巖管的容礦構造,以上諸多成礦條件的共同作用為區內金剛石的形成→搬運→分布起到了決定性作用,缺一不可。

金伯利巖主要為加里東晚期—華力西期產物,具有多期、多階段特點(莊德厚,1979;喬秀夫和張安棣,2002;吳根耀等,2007),一般都為復式巖體,由某個中間段活動產物構成金伯利巖主體,110 號金伯利巖既具有角礫構造、凝灰構造,碎屑結構,膠結物中有橄欖石(指示隱蔽爆發作用),呈火山頸狀等爆發巖的性狀,又具有斑狀結構,巖管與巖脈相連,顯示邊際流動構造和定向排列,性狀受構造與巖性控制等侵入巖特征,與Jerram and Bryan(2015)提出“多期疊加的蘑菇生長方式”的金剛石母巖侵位模型一致。而且常見早期巖管被晚期巖管穿切,在巖管中心還見到凝灰巖狀、角礫狀金伯利巖與斑狀金伯利巖交替出現、互相穿切、互相包裹,因此王雪木等(2015)認為金伯利巖是由爆發作用與侵入作用交替形成。

5 找礦標志及找礦方向

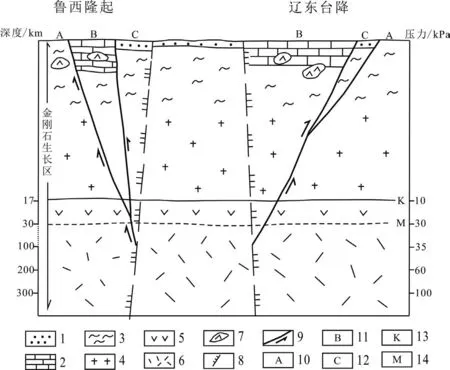

根據金伯利巖的成礦模式(圖12)推測:郯廬巖石圈斷裂帶是本區金剛石的重要控礦構造,在郯廬斷裂帶兩側,地臺的隆起與凹陷的銜接帶都有可能發現新的金剛石礦田,特別是注意對隱伏基底斷裂帶及蓋層構造的研究,在幾組斷裂帶的交匯部位尋找金伯利巖礦體。

圖12 膠遼臺隆金伯利巖活動模式圖(據賀灌之,1980修改)

(1)找礦重點應在李店—太陽溝裂帶的次級斷裂構造帶,NEE向構造帶、角礫巖帶及與NW向構造交匯的三角部位。

(2)地表金伯利巖受表生作用,最終形成褐鐵礦染,呈黃色物有染手特點,在金伯利巖膨大體,巖管邊部黃色帶尤為發育,是金伯利巖重要的找礦標志之一。

(3)鎂鋁榴石和鉻鐵礦等指示礦物是尋找金伯利巖的重要找礦標志,對發現大中型具經濟價值的巖管起到重要作用。

(4)金伯利巖體具有弱磁性的物理特點,區內低緩異常是尋找隱伏金伯利巖體的找礦手段之一。

(5)通過以往鉆孔資料,借助三維建模技術構建110 號巖管和斷裂的三維實體模型,運用推覆構造理念尋找深部金伯利巖體。

6 結論

(1)110 號巖管展布方向與NEE—SWW向張性斷裂方向一致,巖管為中間寬大呈巖墻兩側變窄呈脈狀,巖管的成因與NEE-SWW向張性破裂變形構造直接相關。

(2)金伯利巖SiO2平均含量22.66%,屬于硅酸不飽和富含堿性組分正常系列超基性巖。造巖元素特征為SiO2、MgO偏低,而CaO、CO2偏高,Na2O+K2O含量為0.14%~1.16%,K2O/Na2O 為1.5~7.7,顯示金伯利巖富鉀。SiO2與CaO為負相關,SiO2與Na2O+K2O為正相關。通過SiO2-Al2O3圖得出,110 號巖管的金伯利巖未發生地殼物質混染。

(3)瓦房店金伯利巖型金剛石并不是由金伯利巖直接結晶形成,而是在地幔中由地幔流體交代地幔巖石,地幔巖石的含碳物質在950~1200 ℃發生氧化還原反應形成金剛石。

致謝:本文受到遼寧省第六地質大隊有限責任公司許洪斌教授的支持,成文過程中江蘇南京地質調查中心宋世明博士提出了諸多建議;巖石化學分析在國土資源部東北礦產資源監督檢測中心的幫助下完成,薄片鑒定與分析是在遼寧地質勘查院有限責任公司實驗室的幫助下完成;同時,《礦產勘查》知名評審專家為本文的修改和進一步提高提供了專業性修改意見,在此表示由衷地感謝。

注 釋

①遼寧省第六地質大隊.2011.遼寧省瓦房店大李屯地區金剛石隱伏礦體普查報告[R].

② 遼寧省第六地質大隊.2016.遼寧省瓦房店市永寧地區金剛石原生礦普查報告[R].

③遼寧省第六地質大隊.2019.遼寧省瓦房店市永寧地區金剛石原生礦普查(續作)報告[R].

④ 遼寧省第六地質大隊.2009.遼寧省金剛石礦成礦區劃報告[R].