湖南半邊山金礦成礦地質條件與找礦前景分析

鄭濤,李篡峰,劉云華,孫一茂

(湖南省核工業地質局三○四大隊,湖南 長沙 410011)

0 引言

半邊山金礦位于湖南省醴陵市官莊鄉,地處江南造山帶湘東北成礦區。湘東北成礦區是一個重要的多金屬礦集區,區域內主要礦種為金、銀、銅、鈷等。區內礦床的成礦作用具有明顯的多期、多階段性及繼承性,其中金的成礦主要集中在雪峰期、燕山期以及喜山期三個時期(毛景文等,1997;符鞏固等,2002)。湘東北成礦區金礦均賦存于新元古界冷家溪群淺變質火山-碎屑沉積巖中,嚴格受剪切斷裂帶控制。礦石類型主要為蝕變破碎巖型和石英脈型,其次為蝕變糜棱巖型,主要產于北西—北西西向和近東西向層間碎裂帶內(許德如,2015)。近年來作者在礦區開展多年的地質勘查工作。本文通過野外地質調查,詳細闡明了礦區地質特征、分析了成礦地質條件、總結了控礦因素、探討了成因類型,為后續地質工作的開展提供找礦方向。

1 區域成礦地質背景

江南造山帶湖南段作為揚子地塊-華夏地塊碰撞地質記錄的關鍵區段,區域內金礦床沿造山帶呈反“S”型分布(黃建中等,2020)。湘東北成礦區處揚子微板塊與華南微板塊的碰撞、拼貼、接合部位,是由不同時代、不同類型的陸陸親緣、半親緣性地塊或構造塊體組成,這些地體、塊體的形成、增生和拼貼過程,與揚子和華夏古陸形成、發展、演化及板塊構造作用密切相關(饒家榮等,1993)。區域上最早從新元古代起,在青白口紀-南華紀階段相繼經歷了武陵期活動大陸邊緣盆地和雪峰期-南華紀裂谷盆地演化過程,期間于武陵末期發生過陸源碰撞造山事件,雪峰末期發生過伸展與斷塊抬升剝蝕事件(湖南省地質調查院,2017)。青白口紀—南華紀階段基底的形成及造山等事件的發生,對區域成礦帶的形成奠定了基礎(湖南省地質調查院,2017),半邊山金礦區出露的冷家溪群黃滸洞組就屬于該時代的沉積層。

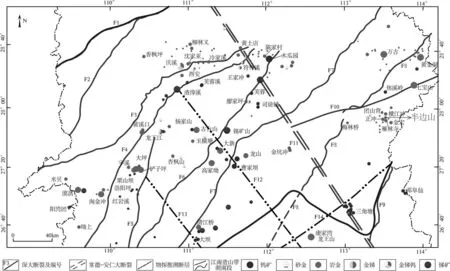

湘東北成礦區受揚子與華夏古陸相互作用影響,經歷多期次構造活動,有大范圍花崗閃長巖侵位,導致大規模金、鉛、鋅、銅、鈷、鎢、鈹等為特色的多金屬成礦作用。湘東北成礦區位于阜新-九嶺古隆起(圖1),為湖南“金腰帶”重要地段之一。

圖1 江南造山帶湖南段礦床分布圖(改自黃建中等,2020)

2 礦床地質特征

2.1 地層

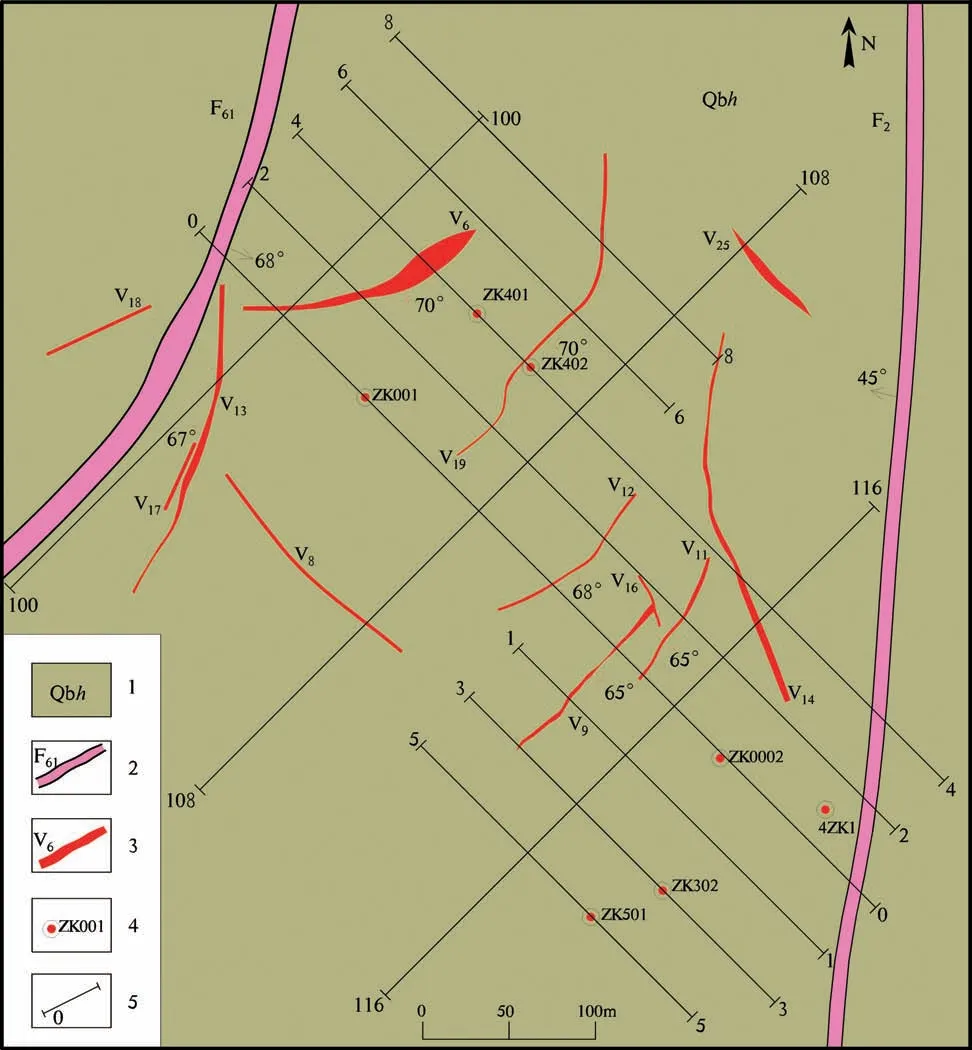

礦區內出露的地層為新元古界青白口系冷家溪群黃滸洞組(Qbh)(圖2),由灰、灰綠色淺變質巖屑雜砂巖、巖屑石英雜砂巖與粉砂巖、砂質板巖、板巖組成多個韻律,發育鮑馬序列組合。

根據巖石、土壤地球化學特征表明本區金成礦物質和含礦流體主要為殼源,成礦溫度以中低溫為主。冷家溪群地層是最初的成礦物源,熱液作用和動力變質作用是區內金成礦的重要控制因素①。

據統計,湘東北成礦區77.8%的金礦床都賦存在新元古界冷家溪群的地層中,而且礦區內冷家溪群巖石中金的含量是上部地殼金元素豐度值的6.44倍,認為該區具備成為大型金礦礦集區的條件(毛景文等,1997)。前人在對湘東北地區做了許多地質工作后認為區內新元古界冷家溪群地層是金礦的礦源層(柳德榮和吳延之,1993;柳德榮等,1994;劉亮明等,1997,1999;程國滿,1999)。大規模的金礦化可能是多種地質作用對早期原始富金層位疊加改造的結果(毛景文等,1999)。

2.2 構造

礦區內構造主要為北東向區域性大斷裂(F61)和近南北向次一級斷裂(F2)。礦區位于北東向筲箕坡同斜倒轉背斜的北西翼,北西翼及軸面產狀320°~330°∠40°~60°,樞紐走向北東,北西翼地層為冷家溪群黃滸洞組。F6、F2與區內成礦關系緊密,為主要的控礦構造(圖2)。

圖2 湖南半邊山金礦區地質簡圖

在褶皺過程中,由于各巖層物理性質的差異,褶皺的幅度和形式有所不一,因而層與層之間產生相對滑動,形成層間破碎帶或虛脫空間,是金礦體的重要賦存部位(謝海英等,2007)。區內金礦脈均發育于北東向和近南北向夾持區域內,層間滑動剪切帶和切層的脆韌性剪切帶為區內主要含礦構造。

2.3 巖漿巖

礦區內雖未見到巖漿巖出露,但是在磨制的薄片中可以看到殘留的火山凝灰結構。據研究發現該區新元古界冷家溪群是一套綠片巖相變質巖,其原巖是由砂質、粉砂質和粘土質巖石組成,局部地段夾有變火山巖,這些變火山巖與包含他們的變沉積巖具有相同的變質程度和變形樣式,表明他們是同一構造旋回的產物(劉亮明等,1999)。另外,對變火山巖的Sm-Nd同位素測年結果可知,這些變火山巖形成于中元古代,與地質證據基本一致(劉鐘偉,1994),可以推斷這些火山凝灰質是在原巖沉積時形成的。而且,區域上見中酸性巖體,說明深部存在侵入巖。結合前人所做的研究可以認為,區域內新元古代時期的一些巖漿活動產生的火山巖部分被包裹到附近的沉積巖中,為礦區的成礦可能提供了部分成礦物質;后期發生的構造巖漿活動主要為成礦作用提供了熱源和動力,而且可能提供熱液及部分成礦物質。

2.4 地球化學場特征

區域圈出金含量≥100×10-9的異常濃集區29處,其總面積達9.946 km2,異常特征是Au高、As高(王淑軍和謝志勇,2008)。

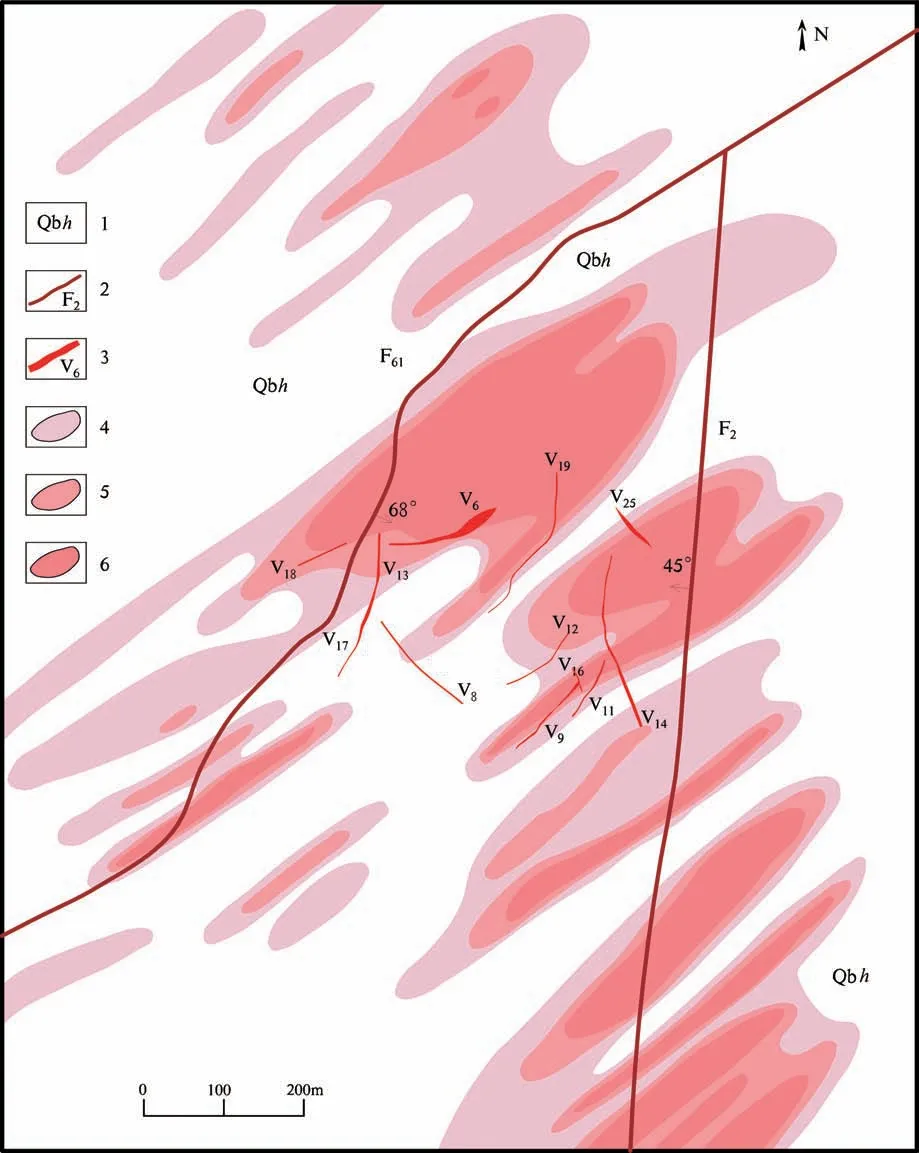

礦區內單個次生暈金異常呈長條狀大面積分布,規模大、強度高,長軸方向呈近北東向,異常整體走向為北東向,濃度分帶發育,濃集中心明顯。野外工作初步斷定:主要異常是由石英脈礦脈所引起的礦致異常,具有較大的找礦遠景;單點異常為突變點異常,無找礦價值。同時根據次生暈Au異常的整體分布形態及分布規律判斷,區內存在著走向呈北東向、北北西向及北北東—近南北向3組石英脈礦脈(圖3)②。

圖3 半邊山金礦區次生暈圈圖

2.5 圍巖蝕變

賦礦圍巖和夾石均為淺變質砂巖、粉砂質板巖和板巖,其主要成分為石英、絹云母、白云母及少量綠泥石和火山凝灰巖。圍巖蝕變主要有褪色化、硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化,其中褪色化、硅化和黃鐵礦化與金礦化關系密切。圍巖蝕變分帶不明顯,當硅化蝕變較強時,有利于金的礦化富集。

2.6 礦體特征

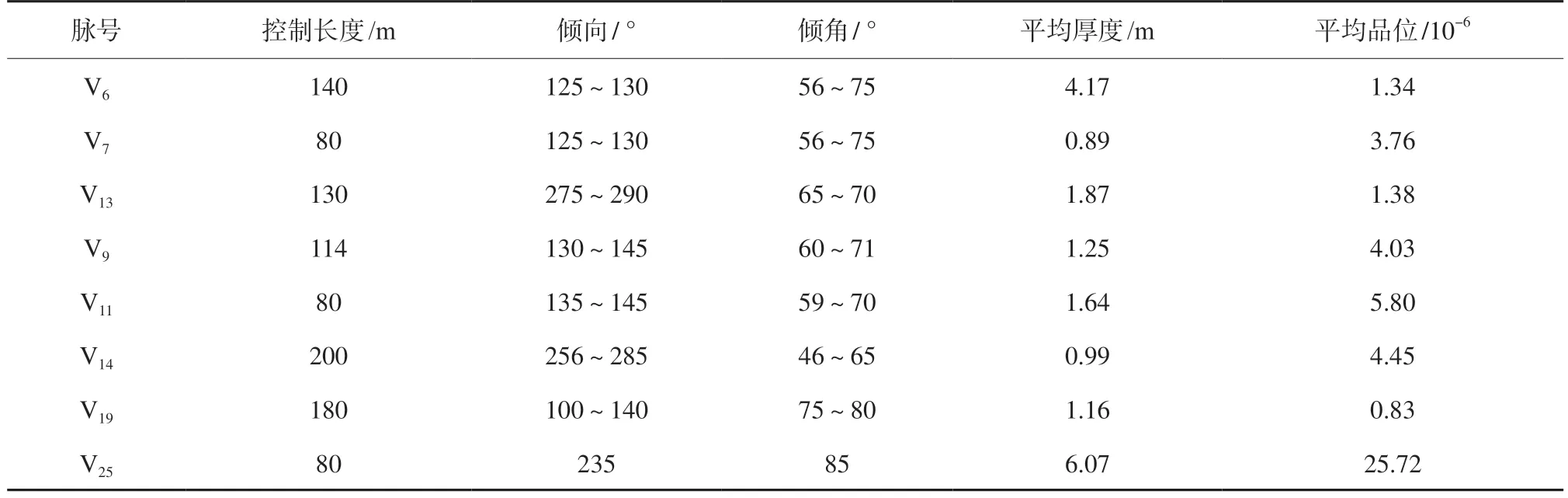

礦區礦床類型以石英脈型為主。多數含礦石英脈呈透鏡狀、似層狀,順板理方向產出,嚴格受板理帶控制,與地層產狀幾乎一致,形態比較簡單。礦區共圈定礦脈23條,礦脈主要走向NE,傾向SE,傾角46°~75°,控制長度40~200 m,延深50~200 m,厚 度0.30~8.24 m,品 位0.12×10-6~57.73×10-6,最高品位82.49×10-6,品位變化較大,主要礦脈情況見表1。

表1 半邊山金礦區主要礦脈一覽表

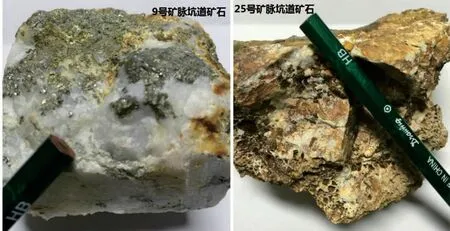

2.7 礦石特征

區內礦石類型比較簡單,主要為硫化物-石英礦石(圖4)。礦石中金屬礦物主要為黃鐵礦、黃銅礦、毒砂、方鉛礦、閃鋅礦、褐鐵礦以及自然金等;非金屬礦物以石英、絹云母、(鐵)白云石為主,綠泥石及方解石次之。

圖4 半邊山金礦V9、V25號脈礦石照片

礦區內Au與As和S關系密切,As和S為金的主要載體礦物,黃鐵礦為主要含S礦物、毒砂為主要含 As礦物。黃鐵礦、毒砂不僅是 Au 的主要載體礦物,而且其 Au 含量往往比其他硫(砷)礦物高得多,表明在有鐵的硫化物的金礦床中,Au常常集中在鐵的硫化物礦物中(艾國棟等,2010)。毒砂偏向富集“不可見金”,且較其共生的黃鐵礦富含金,即金優先富集于毒砂中(鮑振襄等,2000)。

礦區黃鐵礦有強金屬光澤,呈立方體-他形粒狀,主要呈星散狀、稀疏浸染狀不均勻分布于礦石中;毒砂多呈針狀、長柱狀,多數情況下和黃鐵礦伴生,呈自形-他形晶粒狀浸染于含金石英脈或礦化的蝕變圍巖中,晶體粒度小,被其他硫化物交代;方鉛礦、閃鋅礦多呈半自形粒狀,不規則微細脈分布在石英脈裂隙中,或分布于黃鐵礦、黃銅礦邊緣;黃銅礦呈脈狀、網脈狀、粒狀分布在黃鐵礦石英脈的裂隙中,局部呈乳滴狀分布在閃鋅礦中,呈乳滴狀結構。

3 礦床成因

金的礦化富集與銅、鉛、鋅礦化關系密切,礦石中的物質成分較簡單。根據礦物成分生成順序及共生組合特征,可劃分為兩個成礦期、四個成礦階段。兩個成礦期為熱液期和風化期。四個成礦階段為石英-黃鐵礦階段;石英-毒砂-自然金階段;石英-白云石硫化物階段;氧化期。礦石組構以充填交代為主。該礦床是一個以熱液充填交代為主,具多期多階段成礦特征的復成因礦床。礦床類型為中低溫熱液石英脈型礦床。

其形成演化過程大致是:富含有用元素Au、CaO、MgO 及火山灰的新元古代濁積巖,受區域性構造應力作用,形成了一系列同斜倒轉背、向斜組成的復式褶皺,在應力相對集中處,于同斜倒轉背斜核部和不同巖性界面附近產生平行軸面的劈理構造和層間破碎帶,同時產生區域變質,并產生了變質熱液,使地層中Au 元素活化,形成初步富集。加里東期以后的歷次構造運動,使這些構造的規模進一步擴大,并伴隨有巖漿活動,巖漿侵入帶來的熱和巖漿冷凝后的汽水熱液及變質水混合熱液形成具有強化學活動性的流體,并萃取地層中初步富集的有用組分Au 而成為含礦流體,運移至賦礦的有利空間(即劈理化帶或層間破碎帶)中充填、交代而形成石英細脈帶型金礦床。石英細脈帶金礦形成后,又因強烈的構造運動,形成了韌性剪切帶,改造已形成的石英細脈帶金礦體,使其產狀發生改變,或產生塑性流變而使礦體的厚度增大或減薄。同時由于構造熱力作用而產生熱液,萃取圍巖中的有用組分,金運移至韌性剪切帶內的剪切裂隙中充填成為高品位石英大脈型金礦體。

4 找礦前景分析

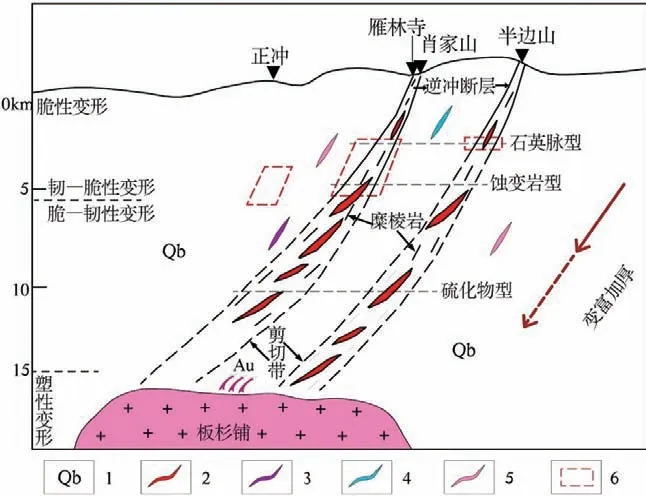

根據前文礦床地質條件特征及礦床成因分析,半邊山金礦在區域上與肖家山、雁林寺、正沖金礦床處于同一成礦帶上,具有相似的成礦地質環境和礦床特征。雁林寺、肖家山見礦標高主要為+20~ +290 m(陶詩龍等,2015);正沖金礦的見礦標高主要為-70~ +240 m(徐昊和文亭,2016);半邊山金礦的金礦標高主要為+280~ +450 m①。從礦區地表出露情況、老窿開采情況和鉆探見礦情況,據王鶴年等(1992)關于“韌性剪切帶成礦模式”(圖5),認為礦區往深部具有變厚、變富的趨勢。

圖5 半邊山金礦成礦模式簡圖(據王鶴年等,1992修改)

礦區下步工作建議:對地表及淺部老窿進行補充工作,加強綜合研究;針對已發現的北東向礦脈,實施深部鉆孔至標高+150 m;加強對已初步揭露的北西向破碎蝕變巖型礦脈控制,參考正沖金礦、肖家山金礦,結合前期老窿及鉆孔成果,總結出礦體側伏規律,尋求突破。

5 結論

(1)半邊山金礦位于新元古界青白口系冷家溪群地層,地層為成礦作用提供礦源。

(2)區域多期次的構造活動為礦床的形成提供所需的通道和空間,區域構造運動形成的韌性剪切帶、層間破碎帶和劈理化帶為區內主要的容礦構造。

(3)區域構造巖漿活動為成礦作用提供了熱源和動力。

(4)根據目前礦區野外工作取得的成果:從地球化學特征來說,區內次生暈金異常較明顯,與控制礦脈吻合度較高;礦區已揭露控制大小礦脈20余條,目前圈定資源量已達到小型規模。

(5)結合區域肖家山、雁林寺、正沖等礦床特征分析,本區具有形成小型到中型金礦床的前景。

注 釋

①湖南省核工業地質局三O四隊.2018.湖南省醴陵市半邊山礦區金礦普查工作總結[R].

②湖南省有色地質勘查局二一四隊.2012.湖南省醴陵市半邊山礦區金礦階段性工作總結[R].