湘西世界地質公園研學旅游產品開發初探

梁 峰,周 焰

(吉首大學師范學院,湖南 吉首 416000)

湘西世界地質公園擁有優良而豐富的各種旅游資源,在“雙減”背景下,結合研學旅游活動,把優良的自然資源、文化資源轉化為生態資源、產業資源、知識資源,更大限度地提升湘西世界地質公園的生態價值、經濟價值、文化價值、社會價值和科學教育價值,對于實現湘西鄉村振興、教育振興具有現實意義.

1 研學旅游的概念

研學旅游是指以旅行為形式,讓參與者在休閑途中獲取知識、獲得自我提升的教育旅游活動,是實踐育人的有效途徑之一.其目的是讓參與者掌握知識、鍛煉技能、接受精神文化熏陶.研學旅游是進行道德修養、國情社情、愛國主義、傳統文化、創新精神及實踐能力等六個方面教育的有效承載方式.

2 湘西世界地質公園概況

湘西世界地質公園地處湖南省湘西土家族苗族自治州(以下簡稱“湘西州”)的武陵山脈腹地,2020年7月獲批聯合國教科文組織“世界地質公園”稱號.公園內地質記錄了揚子地臺的形成以及這一前陸盆地所經歷的多期次的構造演化,有兩個具有國際意義的“金釘子”,出露全球規模最大的奧陶系紅色碳酸鹽巖石林,廣布蔚為壯觀的切割高原型巖溶臺地—峽谷景觀.園內分布著100多處古人類活動的文化遺址,這里是少數民族聚居地,其悠久的歷史和文化造就了獨特的民俗,如園內的矮寨·十八洞·德夯大峽谷景區就是一個巖溶地質生態與少數民族文化融合的典范.湘西世界地質公園是自然給予人類的珍貴遺產,具有豐富的科學研究價值和科普美學價值,是開展研學旅游的天然優良場所.

3 湘西州研學旅游發展必要性及優勢分析

3.1 必要性分析

湘西州堅持生態文明立州、文化旅游興州、優勢產業強州、創新開放活州的發展戰略[1].湘西州“十四五”規劃更是提出堅持不懈把州域作為一個全域生態、全域文化、全域康健、全域旅游的大公園來整體規劃、建設和管理,到2035年全面建成集自然山水大畫園、民族風情大觀園、綠色產品大莊園、休閑旅游大樂園、和諧宜居大家園于一體的國內外知名生態文化公園[2].利用湘西世界地質公園的豐富旅游資源深入開展研學旅游,既是地方經濟發展的重要支撐,也是資源開發利用與文化傳承創新的內在要求.

3.2 優勢分析

3.2.1 政策支持

一系列政策的出臺為研學旅游的發展創造了大好良機.2013年,國務院辦公廳《關于印發國民旅游休閑綱要(2013-2020年)的通知》(國辦發〔2013〕10號)提出“逐步推行中小學生研學旅游”[3];2014年,國務院《關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)提出“積極開展研學旅游”[4];2015年,國務院辦公廳《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》(國辦發〔2015〕62號)提出“支持研學旅游發展”[5];2016年,教育部等11部門聯合印發《關于推進中小學生研學旅游的意見》(教基一[2016]8號),明確將研學正式納入日常教育教學計劃[6].研學旅游正在成為我國落實素質教育和促進旅游業發展的重要途徑.

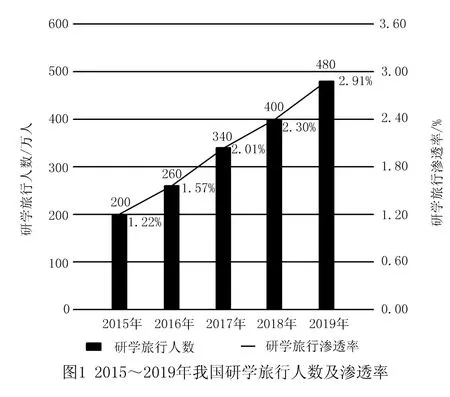

3.2.2 市場潛力巨大

研學旅游自2013年提出,2014年開始實施,參與人數逐年增加,研學旅游市場潛力巨大.如圖1所示,根據中國旅行社協會研學旅游分會數據顯示,我國研學旅游滲透率(滲透率=參加研學旅游人數/全國中小學生人數總和)正在提升中,2015~2018年我國研學旅游快速發展,參與人數逐年增加,2019年我國研學旅游參與人數達到了480萬人,但滲透率僅為2.91%,仍存在巨大發展空間.加之今年《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的出臺,大批參加校外學科培訓的學生將選擇參加綜合性更強的戶外實踐活動,研學旅游市場將釋放更大的潛力.

4 研學旅游產品的開發設計

研學旅游產品是一個集課程、基地、線路、導師以及配套服務要素等于一體的綜合服務體系.這些構成因素相輔相成,缺一不可,共同保障研學旅游活動的順利開展[7].研學旅游產品開發的核心是研學課程設計,而研學課程設計的前提和基礎是旅游資源的開發整合,包括研學點的建設、旅游線路的規劃及研學基地的打造.

《研學旅游服務規范》中將研學旅游產品按照資源類型分為知識科普型、自然觀賞型、體驗考察型、勵志拓展型、文化康樂型等五種類型[7].按照園區內資源類型特點,主要開發三大研學旅游產品:自然科普型研學旅游產品,文化體驗型研學旅游產品,勵志教育型研學旅游產品.

4.1 自然科普型研學旅游產品

湘西世界地質公園在漫長的地質歷史演變進程中,由于內外力的共同作用,塑造出了多姿多彩的地貌景觀、地層剖面、地質構造、古生物化石、礦物、巖石、水體和地質災害遺跡等自然資源,這是開展自然觀賞、實地考察的良好場所.此外,園內依托資源優勢,就近建成了博物館、主題公園等科普場所,非常適宜開展自然科普型研學旅游活動.

研學基地:芙蓉鎮、矮寨—雙龍鎮.

主要研學線路:(1)古丈階金釘子剖面→湘西世界地質公園博物館→坐龍峽→湖南紅石林國家地質公園→保靖張花深大斷裂→普戎鎮志留紀三葉蟲化石遺跡;(2)夜郎十八洞→梨子坪滑坡地質災害點→高巖河峽谷→排碧階金釘子剖面→德夯大峽谷→矮寨森林公園→大龍峒水利風景區→峒河國家濕地公園→大坡氣象公園.

研學的主題:(1)地質科普.直觀地考察認識金釘子地層剖面;觀察認識常見的巖石和礦物,掌握巖石、礦物的理化特征;實地考察河谷、峽谷、巖溶地貌,觀察瀑布、溪河等各種自然水體的補給和運動,了解河流對地形地貌形成的各種作用;實地觀察地質構造,討論分析地質構造的形成過程;學會尋找和動手采集古生物化石;考察地質災害點,分析自然災害的成因,提出治理措施.(2)生物科普.識別本地常見的動植物,了解生物生存和環境的關系;調查森林生態系統的組成及生態平衡現狀,認識森林、植被在環境中的價值;考察區域內垂直地帶分異規律的表現;學會采集制作簡單的植物標本.(3)天文科普.學會使用星空圖觀測星座;掌握正午太陽高度角的測量方法,認識并學會制作赤道式日晷,理解它的工作原理.(4)氣象科普.實地考察氣象站臺,學會氣溫、濕度、風向、風速、降雨量、蒸發量等氣象要素的測量和記錄[8].

4.2 文化體驗型研學旅游產品

湘西地區自然環境優越,在很久之前就有人類在此繁衍生活,擁有悠久的歷史,創造了絢麗多彩的民族文化,是武陵文化的發源地之一.州內人文景觀、歷史古跡眾多,2001年鳳凰縣經國務院批準列為國家歷史文化名城,2015年老司城遺址成功申報世界文化遺產.湘西州于2015年入選首批國家全域旅游示范區,2019年入選國家級文化生態保護區.

湘西世界地質公園內分布有多個文化名鎮、名村、少數民族特色村寨、傳統村落、古建筑、遺址等.還有以梯瑪歌、古老話為代表的民家文學遺產;以茅古斯、擺手舞、苗族鼓舞等為代表的傳統舞蹈遺產;以打溜子、苗族民歌為代表的傳統音樂遺產;以土家織錦、苗家剌繡和苗家銀飾為代表的傳統手工技藝遺產;以社巴節、“三月三”、“四月八”、趕秋為代表的民俗遺產;以吊腳樓、轉角樓、沖天樓為代表的建筑文化;以巫儺、八部大王為代表的祭祀文化;以革命根據地為代表的紅色文化等[9].

研學基地:鳳凰縣、湘西州非物質文化遺產館、苗兒灘鎮、呂洞山鎮.

主要研學線路:(1)鳳凰古城→菖蒲塘村→鳳凰之窗文化旅游產業園→黃絲橋古城→勾良苗寨→山江苗寨、苗族博物館;(2)湘西州非物質文化遺產館;(3)農車鎮→撈車村→惹巴拉村→惹巴拉影視基地→靛房鎮;(4)龍鼻嘴村→黃金村→呂洞村→夯沙村→中黃村→坪朗村→乾州古城.

研學的主題:(1)探秘國家歷史文化名城鳳凰縣.通過研學旅游活動了解邊城文化、南方古長城的歷史、苗族傳統古建筑及古戰場遺跡文物的價值,通過參觀鳳凰之窗文化旅游產業園體驗湘西特產、傳統美食、民間工藝.(2)參觀湘西州非物質文化遺產陳列.湘西州非物質文化遺產館常年展陳的非遺項目總數為45項,其中包括國家級非遺項目26項、省級非遺項目19項,還有不定期的專題展出.展陳共分序廳(大廳)、守護家園(綜合廳)、土家古風(土家族廳)、苗鄉原韻(苗族廳)、品味湘西(體驗廳)五個部分.(3)苗族非物質文化遺產體驗.巫儺文化、苗族花鼓之鄉、苗族銀飾鍛造技藝、農耕文化區、體驗農莊、苗族傳統村落、古建筑、呂洞山傳說、苗族民歌、坪郎豆腐制作技藝、黃金古茶制作技藝、苗畫.(4)非遺傳承人展示.乾州古城是湘西地區非物質文化遺產展示的大舞臺,城內開設有百工坊,坊內集聚了國家級土家擺手舞傳承人張光明、中國湘西苗鼓王石順民、土家織錦傳承人葉水云等十余位非物質文化遺產傳承人[10],通過在這里研學旅游可以近距離欣賞大師們的現場演繹,感受民族文化的魅力.

4.3 勵志教育型研學旅游產品

研學基地:湘西州博物館、吉首烈士公園、十八洞村、矮寨大橋.

主要研學線路:(1)湘西州博物館→吉首烈士公園;(2)十八洞村→矮寨大橋.

研學的主題:(1)國防教育、紅色革命文化教育.在州博物館、吉首烈士公園展覽館閱讀展板上的圖文解說、歷史文獻資料,參觀陳列遺物、文物了解歷史人物的生活狀態,了解歷史和眾多革命烈士事跡,激發參與者愛國愛黨之情.(2)精準扶貧和鄉村振興教育.通過參觀精準扶貧首倡地、鄉村振興橋頭堡、全國愛國主義教育示范基地十八洞村,感受近年來精準扶貧和鄉村振興的卓越成效,重溫習近平總書記重要指示,進一步堅定實現中華民族偉大復興的夢想.矮寨大橋連接兩座高山,該地區地形險要、地質復雜、氣象多變.橋梁修建難度極大,橋梁的規劃、設計及建造方面創造了多項記錄,展示了祖國強大的科技水平,體現了建造者們艱苦奮斗的工匠精神.矮寨大橋比鄰十八洞村,每年為當地增加旅游收益5000余萬元,是踐行精準扶貧的典范工程,是連接湘渝兩省市的交通要道,對兩省市乃至中西部的發展具有重大意義.

5 結語

研學旅游活動的發展前景良好,急需深入開展相關產品的設計和研發工作.本文在調查湘西世界地質公園相關資源的基礎上,初步開發了自然科普型研學旅游產品、文化體驗型研學旅游產品、勵志教育型研學旅游產品,下一步將圍繞課程資源開發,豐富完善湘西世界地質公園研學旅行相關產品.