突發公共衛生事件應急管理省級立法現狀研究

伏鈺珩,鄭 玲,吳 其,樂 虹

(華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,湖北 武漢 430030)

國務院《突發公共衛生事件應急條例》自2003年頒布實施以來,全國22個省(區、市)陸續制定了本行政區域內的突發公共衛生事件應急管理立法,在上位法的原則指導下,與國家立法協調統一,相互配合,明確區域內各類應急預案制定要求,細化醫療衛生機構應急救治職責,在應對本地突發公共衛生事件中發揮了重要作用。然而,現階段省級立法也存在一些問題:立而不修情況嚴重;條款操作性不強,難以實施;法律層級較低,約束力不足;重復上位法,缺少地方特色。本文通過分析地方立法介入應急管理的必要性,明確我國現有省級立法的特色和缺陷,為完善我國突發公共衛生事件應急管理地方立法提出建議。

1 地方立法介入突發公共衛生事件應急管理的必要性

《突發公共衛生事件應急條例》(以下簡稱《條例》)作為現階段我國針對突發公共衛生事件應急管理領域法律位階最高的立法文件,在第2條明確規定:“本條例所稱突發公共衛生事件(以下簡稱‘突發事件’),是指突然發生,造成或者可能造成社會公眾健康嚴重損害的重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物和職業中毒以及其他嚴重影響公眾健康的事件[1]。”由此可知,突發公共衛生事件的本質是在社群權利遭遇侵害時,由公權力充當利益分配者,解決權利間的重新平衡[2]。為此,各國在應對中尤為重視通過立法加強對公民權利的保障和事件應對程序的規制。我國相關立法起步較晚,目前雖初步完成了對突發公共衛生事件應急基本程序和原則框架的構建,但實踐中仍需要地方立法拾遺補缺,提供具有操作性的權力配置與運行機制,共同形成突發公共衛生事件應急立法體系。

1.1 彌補現有立法的不足

目前,我國在突發公共衛生事件應急管理領域形成了以《突發事件應對法》《傳染病防治法》等法律為核心,《突發公共衛生事件應急條例》《傳染病防治法實施辦法》等法規、規章,以及大量地方法規和各類預案相配套的中央-省-市(縣)三級突發公共衛生事件應急管理立法體系,對我國應急工作的開展起到積極的作用。但是,由于在法律層級沒有一部針對性的單行立法,目前多數立法文件中僅部分條款內容涉及突發公共衛生事件的預防和應急處置。同時,相關制度設計不完善,對各級人民政府在應急過程中的權利、義務和可依法采取的措施規定不充分,對于突發公共衛生事件應急中需要特別關注的共性問題沒有全部予以說明,導致制度執行力和影響力被大大削弱。因此,地方立法必須在國家權力許可的范圍內,完善針對具體區域的配套實施規范,彌補現有立法的不足,提高本區域人民政府應對突發公共衛生事件的能力。

1.2 落實國家立法的具體操作

由于國家立法強調統籌性和原則性,對突發公共衛生事件應急中的各項制度大多僅作基本框架的規定,使得許多內容難以直接對接到實際應用中,在很大程度上仍需要各級政府依據具體情況逐級報備、批示,統一領導、反應迅速的中央-地方應急機制尚未形成。因而就亟需地方立法明確突發公共衛生事件應急的具體運行機制,劃定各主體職責和權限,將應急處置程序通過立法形式固化,落實國家立法文件中的指導要求。

1.3 解決地域差異的需要

我國區域經濟發展不平衡,地理環境復雜,多民族混居,地域間易暴發的突發公共衛生事件在類型、規模、影響范圍上有所區別。雖然國家立法已為突發公共衛生事件應急構建了基本原則和法律框架,但仍難以充分適應不同區域在經濟、社會、地理、文化等方面的差異。為此,各地方政府通過立法解決地域間的差異,在遵循上位法的基礎上,分析本地應急管理的實際需要,因地制宜,制定有地方特色、有針對性和操作性的應急立法,根據不同情況制定不同的應急規范變得極為必要。

1.4 順應地方應急管理的要求

2003年SARS疫情之后,各省(區、市)為保障區域內公共衛生安全,應對突發公共衛生事件,逐漸提高對突發公共衛生事件應急立法的重視度,將應急立法納入立法工作進程。在《傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》等的指導下,結合本區域經濟、地理、人文及原有法制狀況,相繼出臺突發公共衛生事件應急管理地方性法規和規章。因此,各地方政府應互相吸收、借鑒其他地方立法的先進經驗,在國家立法的原則指導下,加快本區域應急立法的制定、清理和修訂,使本區域內的應急立法滿足地區應急的實際需要。

2 突發公共衛生事件應急管理省級立法現狀及特點

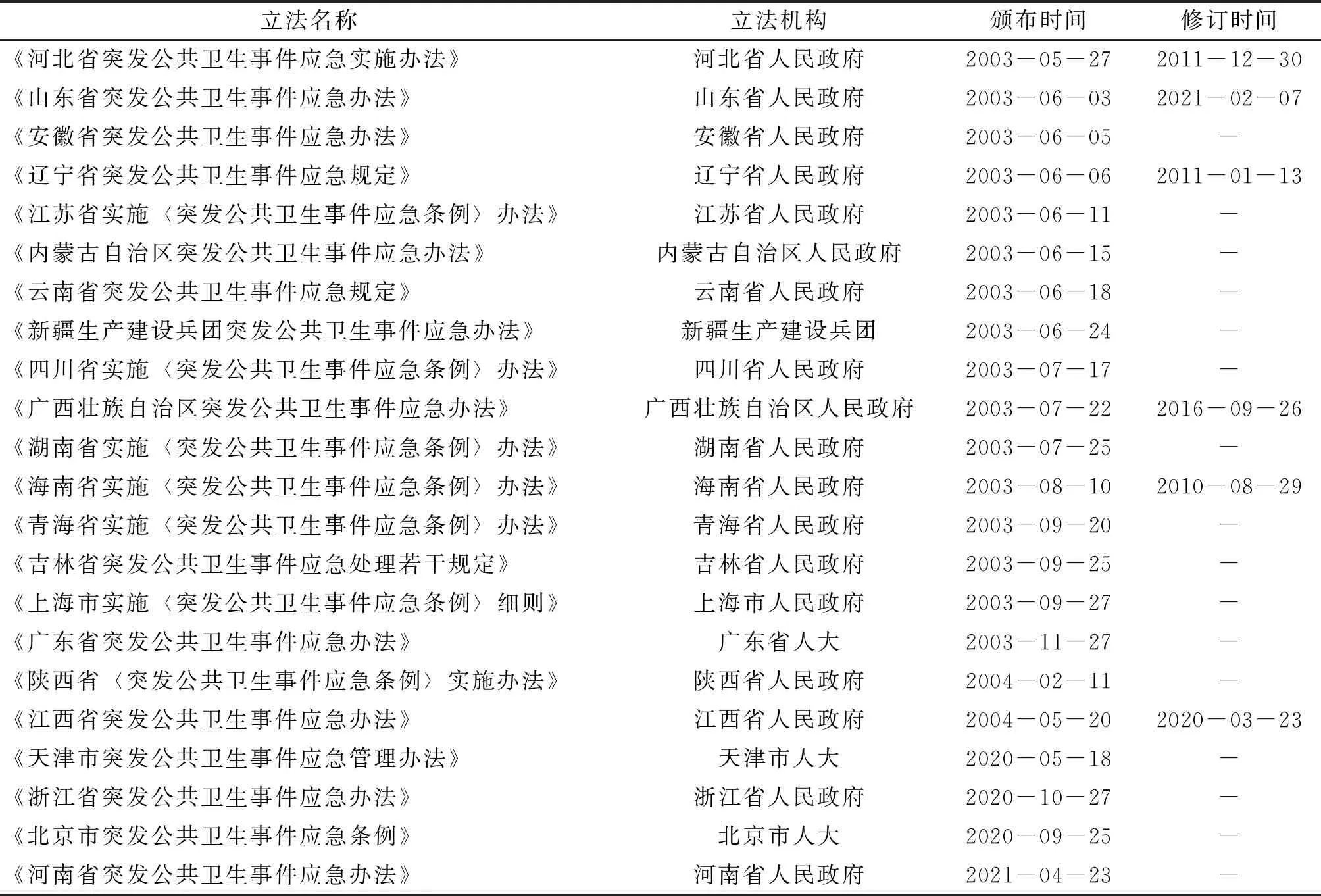

通過在中國人大網、中國政府網、各省級人大以及人民政府網站等平臺進行檢索及統計,截至2021年4月,全國31個省(區、市)中(除港澳臺外),共有22個省(區、市)直接以突發公共衛生事件為“標的”,制定了仍有法律效力的應急管理立法22部。其中制定地方性法規3部,占13.64%;制定省級政府規章19部,占86.36%,立法主體以省級人民政府為主。章節設置以6~7章為多,平均條款48.86條,基本結構與《條例》保持一致;立法時段相對集中于2003年前后,立而不修現象較為普遍,見表1。余下9個省(區、市)暫未發布正式通過的省級應急管理立法,但重慶、湖北已完成本區域的《應急條例(草案)》,并進入立法意見征求階段;西藏已將制定《西藏自治區突發公共衛生事件應急條例》納入現階段立法計劃中。

表1 我國突發公共衛生事件應急管理省級立法情況

現行各省級立法對突發公共衛生事件應急管理制度的設計基本按照總-分結構展開。在總則部分提出各區域關于突發公共衛生事件的綱領性及原則性規定,包括立法宗旨及依據、事件分級、調整對象、工作方針、管理體制,公民、法人等在應對突發事件時的義務和責任等基礎內容。預防與應急準備制度作為各地突發公共衛生事件應對工作的重要環節,地方立法從建立突發事件應急預案體系,健全安全管理制度,完善應急救援隊伍和突發事件應對所需要的設備、基礎設施建設,構建完善應急保障機制和通信保障體系等方面作出規定。突發公共衛生事件的監測與預警是在事件發生之前向社會各界提供及時有效的信息和防范措施,是更有效應對突發事件的關鍵,各省均在立法中提出要健全突發公共衛生事件監測、預警機制和突發事件的應急決策指揮網絡。突發公共衛生事件需要以科學的思維去應對,流病統計的前提是搜集到足夠數量的有效數據,以期做出正確的干預方案,在報告與信息發布制度的條款中,各省主要規定了報告與信息發布的情形、程序、時限、途徑等,部分省還對隱瞞、緩報、謊報制定了相應的懲罰措施。各地立法以控制和消除突發公共衛生事件的不利影響、提供應急醫療救援為依據,授予了行政機關在應急處置環節充分的權力,并對各級人民政府、衛生行政部門、疾病預防控制機構、醫療衛生機構等相關主體可分別采取的應對措施予以法律規制。在事后恢復與重建環節,省級立法充分強調政府在其中的核心作用,要求突發公共衛生事件終止后,各級人民政府應停止相應的應對行為,做好事后的恢復和重建工作,并對事后恢復、重建的規劃、資金等給予支持,做好理賠和表彰獎勵工作。嚴格的法律責任對于事件應對工作落到實處具有重要的意義。根據獎懲分明的原則和責權統一的要求,省級立法在這一部分均設置條款對人民政府及其有關部門、企事業單位和社會公眾在應急管理中應當承擔的具體責任和違法后果提出了明確的要求。

3 現階段突發公共衛生事件應急管理省級立法的問題

3.1 長期未修訂,難以適應發展需要

在新冠肺炎疫情暴發后,各省(區、市)多吸收了疫情經驗,將突發公共衛生事件應急管理立法納入年度法制進程中。盡管如此,目前我國仍有法律效力的突發公共衛生事件應急管理省級立法普遍為長期未修訂的“高齡立法”。現有22部省級立法中,有18部實施15年以上,占81.82%;僅有3部在10年內進行過修正,占13.63%;僅有4部省級立法頒布于2020年新冠肺炎疫情后,立法年限多數大于10年,老化和長期未修訂的現象較為普遍,部分條款內容已難以適應新時代地方突發公共衛生事件應急管理發展的要求,未能及時將衛生行政部門相關管理政策上升為立法。例如2005年衛生部出臺《醫療機構傳染病預檢分診管理辦法》,以立法形式要求醫療機構建立傳染病預檢、分診制度,防止醫療機構內交叉感染,但縱覽所有省級立法,在預檢分診制度建設方面,均沒有涉及對該問題的法律規制。

3.2 條款操作性不強,難以貫徹落實

立法質量客觀上構成了直接影響國家法治質量與法治水平的根本要素,立法先行的關鍵應當是良法先行[3]。根據《立法法》的規定,地方立法的本質應當是基于上位法的倡導性條款要求,結合本地實際做出更為細化、具體的法律安排。但通過對現行省級立法的統籌分析發現,多數條款仍為原則規范的要求,采用模糊表達的處理方式,只能起到引導和政策宣揚的作用[4],具體操作程序和機制仍由授權的行政部門自行規定,主體間職責權限銜接不順暢,易導致法律規制過于寬松,違法成本低,立法條款缺乏實踐操作性,難以落地實施,出現應急管理工作流程斷裂的問題[5]。如在各省級立法中雖對各級人民政府、衛生行政部門、疾病預防控制機構和醫療機構等在應急管理不同環節的職責作了規定,但仍有大量條款提及“有關部門”,且各處“有關部門”的具體指代不同,表述語焉不詳,在實踐中極易出現各部門互相推諉、難以確定責任主體的現象。

3.3 法律位階較低,法律約束力不足

現階段的省級立法存在層級低、穩定性差的部門規章異常發達,層級高、穩定性強的地方性法規不足的現象[6],僅廣東和北京兩地以地方人大為主要立法機關出臺了地方性法規,對突發公共衛生事件進行立法規制,其余省(區、市)均通過出臺地方規章的形式規范應急處置工作,已出臺的地方政府規章數量多達地方性法規的數十倍。法律位階偏低使得立法的嚴肅性、權威性和約束力均不足,法律效果指向的對象范圍窄,規制手段、被規制行為類型以及法律責任等問題缺乏一致性,公權力在行使中可能出現無權或濫用權力的現象[7],削弱了應急管理措施在執行中的效力和作用。行政主體為保證管理順利進行或出于維護社會秩序或保護公民人身健康、安全的需要,需采取的緊急性、及時性強制措施[8],如強制醫療、強制隔離等,但現行應急管理省級立法體系對行政主體的執行細節規定不到位、不完善,缺乏法律約束力和必要的程序要件,使得行政機關在一定程度上難以真正落實強制行為,耽誤了突發公共衛生事件在社會層面的管控。

3.4 同質化現象嚴重,缺少地方特色

《立法法》第73條要求:“地方性法規一般對上位法已規定的內容不作重復”,但分析目前我國突發公共衛生事件應急管理省級立法可以發現,地方立法在體例結構和文本內容上的同質化問題十分突出。在立法結構上,《條例》全文共有6章54條,現行省級立法多與之相似,有16部劃分章節,占72.73%;6部未劃分章節,占27.27%;基本參照《條例》中總則、預防與應急準備、報告與信息通報/發布、應急處置、法律責任、附則六章的結構設置;平均章節數為6.69章,平均條文數為48.86條。在立法內容上,條款重復建設現象普遍化,較多省級法規、規章僅對國家立法內容做簡單不必要重復或條款合并,照搬上位法,并未提出明晰、具有地方特色的制度設計,導致省級立法的趨同性較高。

4 完善突發公共衛生事件應急管理省級立法的建議

突發公共衛生事件應急管理省級立法應在不抵觸國家立法的前提下,滿足地方應急處置的需要,能夠解決實踐和立法適用中存在的問題,使突發公共衛生事件應急管理在各地依法有序開展并達到預期效果。基于這一目的,本文提出如下建議:

4.1 加快立法清理,關注發展動向

立改廢釋并舉是當前突發公共衛生事件應急管理省級立法的主要方向。對尚未出臺應急管理立法的地方,應把握“突發公共衛生事件應急管理”的主線,遵循上位法的基本原則和新時代突發公共衛生事件應急管理的新要求,吸取本區域在新冠肺炎疫情應對中的教訓和先進經驗,加快立法進程;對于與上位法修訂不配套,或已不適應當前應急管理需要的立法文本和條款,應全面、及時清理,并適時更新,改變修法嚴重滯后的現象。如《條例》在2011年修訂后,已針對突發事件應急處理工作中治安管理處罰的規定作出修改,將第51條引用的《治安管理處罰條例》修改為《治安管理處罰法》,但多數省(區、市)未及時予以更正,應盡快對類似條款內容進行修訂,保證地方法規、規章具有及時性、準確性、針對性和時效性。

4.2 增強立法能力,提高立法質量

想要使立法條款在實踐中更有操作性,提高地方立法質量,應當堅持科學的立法態度,處理好權利與義務、權利與權利、權利與權力三對關系,在突發公共衛生事件應急中始終以人為中心,將立法的人性化價值作為最終價值取向[9]。平衡應急狀態下政府公權力與公民私權利的關系,不限制上位法賦予公民的權利,也不盲目擴大權利范圍或掠奪私利。發揮專職立法人員和突發公共衛生事件應急管理領域專家的作用,將專業的工作交給專業的人完成,在立法各環節廣泛聽取醫療衛生機構、疾病預防控制機構、衛生行政部門等相關主體專業人士的意見,吸收有衛生法學背景的人才進入衛生法制隊伍,組織專家進行立法調研、評估、起草等工作,在強化應急管理立法專業度和可操作性的同時,提高立法民主化程度和立法質量。

4.3 明確立法主體,提升立法效力

21世紀以來,面對突發公共衛生事件頻發,嚴重威脅人民群眾生命安全和社會穩定的新形勢,加強突發公共衛生事件應急管理的地方立法應當以省級人大及其常委會作為主要立法機構,將立法由行政主導交還到立法機關主導,提高地方立法的效力層級。只有以地方性法規的形式才能最大限度地規制人民政府及其相關部門在應急管理中的職責和權力,落實平戰結合、分級分流分層的突發公共衛生事件應急救治網絡建設要求,通過法規的約束力規范細化應急聯動相關機構的職責權限,使運行機制和網絡建設始終沿著制度化、法制化道路前進。

4.4 更新立法理念,立足區域實際

地方立法對國家立法起到補充、細化和擴展的作用,在立法時應當認識到不必要重復的危害性,轉變“貪大求全”的立法觀念。在立法準備階段,一方面應明確立法目的,關注國家立法的最新動向和精神,另一方面應充分了解本區域政治、經濟、法制、人文等對立法調整的需求程度[10],利用省級立法空間,將立法與本區域突發公共衛生事件應急管理實際需要結合,總結區域應急管理的經驗和教訓,抓住地方特色,分析本區域現實醫療衛生水平和公共衛生應對情況,從源頭上規制和避免立法中的不必要重復。如《條例》第14條雖然要求縣級以上地方人民政府建立并完善突發事件監測與預警系統,但沒有規定監測預警系統的構成、運行機制和相應主體應承擔的法律責任。地方人大及人民政府可針對此問題進行創制性立法,使立法由“管理型”轉為“服務型”,切實解決監測預警系統監測不及時、對新發傳染病敏感性不足、信息碎片化等問題,以法律手段將一體化的突發公共衛生事件監測預警機制固定下來。