社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況及其影響因素分析

宋佳明,王欣媛,陳 玲,朱春霞,黃曉光

(1.南京醫(yī)科大學(xué)醫(yī)政學(xué)院,江蘇 南京 211100;2.南京市秦淮區(qū)衛(wèi)健委,江蘇 南京 210001;3.南京市衛(wèi)健委,江蘇 南京 210000)

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室作為城鄉(xiāng)中最為深入居民生活、最為貼近居民家庭的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),是我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底,是城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的“神經(jīng)末梢”。2019年10月20日,《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》[1],要求建成以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ),融預(yù)防保健、疾病治療和康復(fù)于一體的中醫(yī)藥服務(wù)體系,提供覆蓋全民和全生命周期的中醫(yī)藥服務(wù)。2016年,國(guó)家中醫(yī)藥管理局下發(fā)了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)(中醫(yī)館)建設(shè)指南》[2](國(guó)中醫(yī)藥辦醫(yī)政發(fā)〔2016〕32號(hào))。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)診療區(qū)(以下簡(jiǎn)稱中醫(yī)診療區(qū))建設(shè)情況,對(duì)于“人人享有基本中醫(yī)藥服務(wù)”的目標(biāo)具有重要價(jià)值[3]。因此,本研究通過(guò)對(duì)我國(guó)2019年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室進(jìn)行抽樣調(diào)查,選取西南、西北、中部和東部地區(qū),分析其中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況及影響因素,為促進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)能力的提升提出政策建議。

1 研究對(duì)象與方法

1.1 研究對(duì)象

受國(guó)家中醫(yī)藥管理局委托,南京市秦淮區(qū)衛(wèi)健委組織實(shí)施了我國(guó)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)調(diào)查。采用國(guó)家中醫(yī)管理局推薦、系統(tǒng)抽樣和普查的方式,綜合考慮各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展情況,選取蘭州、昆明、合肥、南京、蘇州、泰州和鹽城7個(gè)城市,按照行政區(qū)劃尾數(shù)為偶數(shù)抽取各個(gè)城市區(qū)縣,對(duì)抽取的區(qū)縣內(nèi)全部社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室2019年全年中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況進(jìn)行線上調(diào)查。共收取線上問(wèn)卷3390份,剔除社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所等非本文研究對(duì)象、重復(fù)填寫等無(wú)效問(wèn)卷,共收回有效問(wèn)卷3129份,有效率為92.3%。

1.2 研究方法

在文獻(xiàn)閱讀、年鑒資料整理和專家咨詢的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況調(diào)查問(wèn)卷,問(wèn)卷包括機(jī)構(gòu)基本情況、機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥衛(wèi)生資源情況、機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)開展情況三大部分。問(wèn)卷在問(wèn)卷星中進(jìn)行設(shè)計(jì)并發(fā)放,因變量的題目設(shè)置為“機(jī)構(gòu)中與中醫(yī)服務(wù)有關(guān)的診療區(qū)面積為多少?”。此外,現(xiàn)場(chǎng)走訪調(diào)查了蘭州市、合肥市和昆明市3個(gè)城市中的兩類機(jī)構(gòu)各2~3家。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

應(yīng)用SPSS 25.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,采用了描述性分析、卡方檢驗(yàn)和二分類logistic回歸的分析方法。以研究以P<0.05為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 調(diào)查機(jī)構(gòu)基本情況

共調(diào)查了3129家機(jī)構(gòu),其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站926家(占29.59%),村衛(wèi)生室2203家(占70.41%)。

2.2 中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況

有2595家機(jī)構(gòu)建有中醫(yī)診療區(qū),中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)率為82.93%。根據(jù)不同屬性,將其分為機(jī)構(gòu)基本情況、中醫(yī)藥資源和中醫(yī)藥服務(wù)3個(gè)層面進(jìn)行分析:

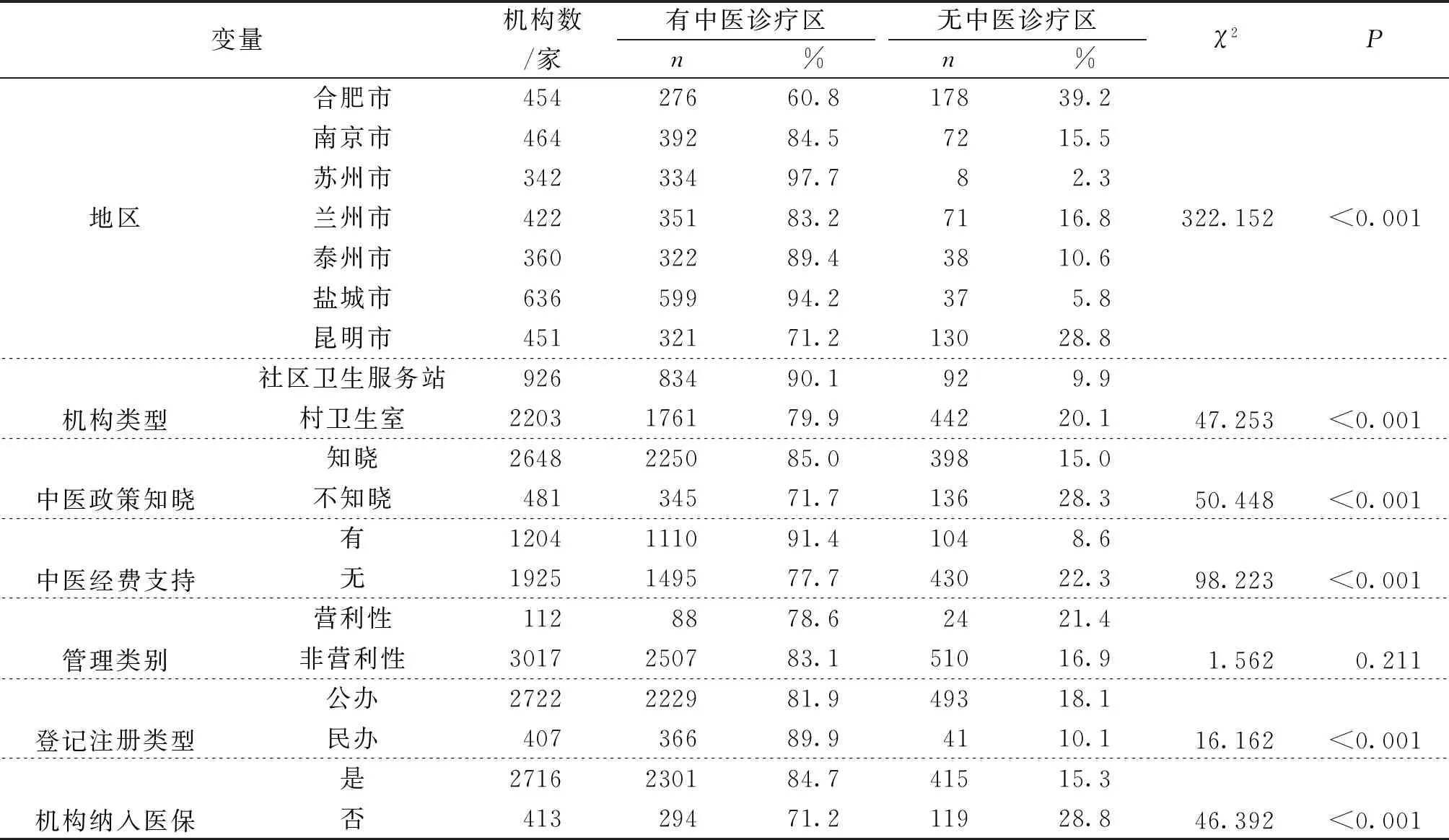

2.2.1 基于機(jī)構(gòu)基本情況的中醫(yī)診療區(qū)情況

蘇州市和鹽城市中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)比例較高,昆明市和合肥市建設(shè)比例較低;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)比例高于村衛(wèi)生室;知曉轄區(qū)內(nèi)中醫(yī)政策、有中醫(yī)經(jīng)費(fèi)支持、非營(yíng)利性、民辦和納入醫(yī)保的機(jī)構(gòu)建設(shè)中醫(yī)診療區(qū)的比例較高。卡方檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),地區(qū)(χ2=322.152,P<0.001)、機(jī)構(gòu)類型(χ2=47.253,P<0.001)、中醫(yī)政策知曉情況(χ2=50.448,P<0.001)、中醫(yī)經(jīng)費(fèi)(χ2=98.223,P<0.001)、機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)類型(χ2=16.162,P<0.001)、機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保(χ2=46.392,P<0.001)等因素上的差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,不同機(jī)構(gòu)管理類別(χ2=1.562,P>0.05)的中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)表1。

表1 基于機(jī)構(gòu)基本特征的中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況

2.2.2 基于機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥資源的中醫(yī)診療區(qū)情況

有中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)生、有能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)的醫(yī)生/鄉(xiāng)村醫(yī)生和有能夠提供中醫(yī)護(hù)理的護(hù)士的機(jī)構(gòu),建有中醫(yī)診療區(qū)的比例較高;有中醫(yī)診療設(shè)備的機(jī)構(gòu)建有中醫(yī)診療區(qū)的比例高于無(wú)診療設(shè)備的機(jī)構(gòu);與上級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)、未開展遠(yuǎn)程會(huì)診的機(jī)構(gòu)建有中醫(yī)診療區(qū)的比例高于無(wú)這些信息化活動(dòng)的機(jī)構(gòu)。卡方檢驗(yàn)結(jié)果顯示,有無(wú)中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)生(χ2=82.087,P<0.001)、有無(wú)能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)的執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)生(χ2=178.248,P<0.001)、有無(wú)能夠提供中醫(yī)護(hù)理的護(hù)士(χ2=40.843,P<0.001)、有無(wú)中醫(yī)診療設(shè)備(χ2=180.951,P<0.001)、與上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)(χ2=16.915,P<0.001)因素上的差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,而機(jī)構(gòu)是否開展遠(yuǎn)程會(huì)診的中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)(χ2=1.030,P>0.05)差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。見(jiàn)表2。

表2 基于衛(wèi)生資源的中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況

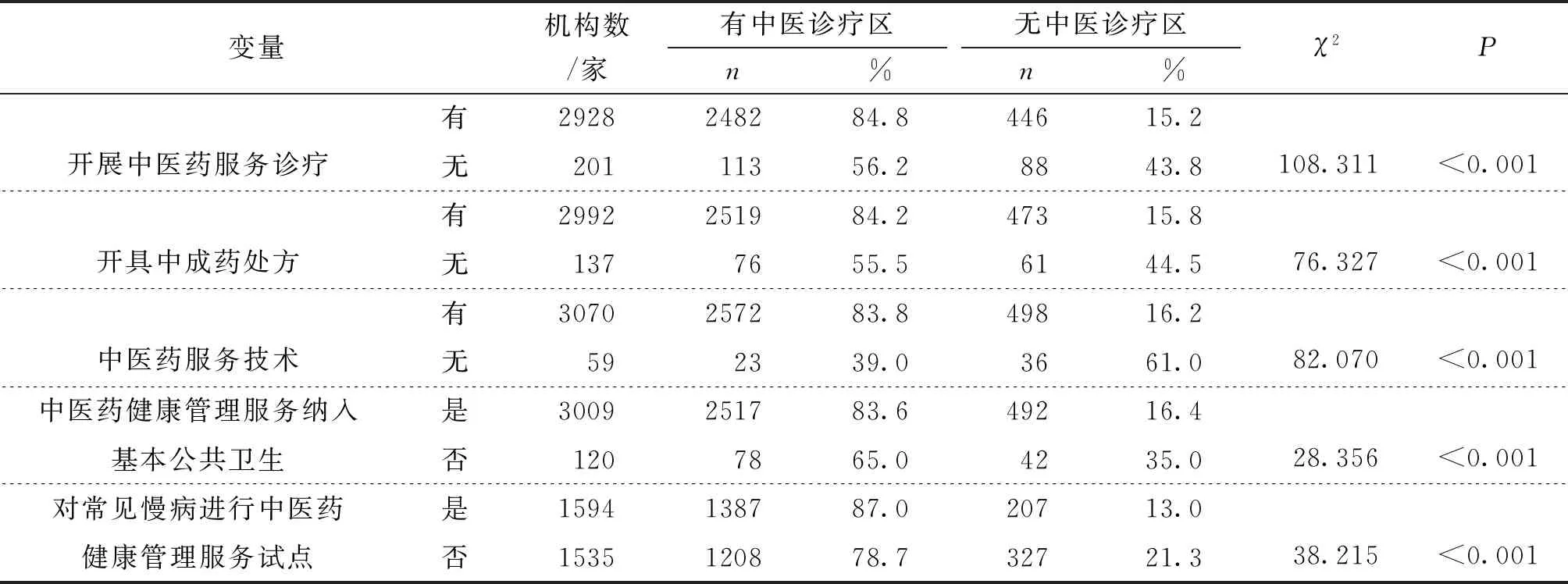

2.2.3 中醫(yī)藥服務(wù)影響因素

2019年有開展過(guò)中醫(yī)藥診療服務(wù)、開具過(guò)中成藥處方的機(jī)構(gòu)建有中醫(yī)診療區(qū)的比例高于無(wú)這些服務(wù)的機(jī)構(gòu);機(jī)構(gòu)內(nèi)能提供中醫(yī)藥服務(wù)技術(shù)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)納入基本公共衛(wèi)生、對(duì)常見(jiàn)慢病進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)試點(diǎn)建有中醫(yī)診療區(qū)的比例高于沒(méi)有這些的機(jī)構(gòu)。卡方檢驗(yàn)結(jié)果顯示,有無(wú)中醫(yī)藥服務(wù)診療人次(χ2=108.311,P<0.001)、是否開具中成藥處方(χ2=76.327,P<0.001)、能否提供中醫(yī)藥服務(wù)技術(shù)(χ2=82.07,P<0.001)、是否將中醫(yī)藥健康管理服務(wù)納入基本公共衛(wèi)生(χ2=28.356,P<0.001)、是否對(duì)常見(jiàn)慢病進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)試點(diǎn)(χ2=38.215,P<0.001)因素上的差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)表3。

表3 基于中醫(yī)服務(wù)因素的中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況

2.2.4 中醫(yī)診療區(qū)面積

對(duì)各地區(qū)不同類型的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中與中醫(yī)服務(wù)有關(guān)的診療區(qū)面積情況分析,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中與中醫(yī)服務(wù)有關(guān)的診療區(qū)面積平均為(38.06±1.45)m2,其中甘肅蘭州診療區(qū)面積整體高于其他地區(qū);村衛(wèi)生室中與中醫(yī)服務(wù)有關(guān)的診療區(qū)面積平均為(20.07±0.49)m2,其中云南昆明診療區(qū)面積整體低于其他地區(qū)。結(jié)果顯示甘肅蘭州和云南昆明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室與中醫(yī)服務(wù)有關(guān)的診療區(qū)面積相差較大。見(jiàn)表4。

表4 中醫(yī)診療區(qū)面積及占比

2.3 中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的影響因素分析

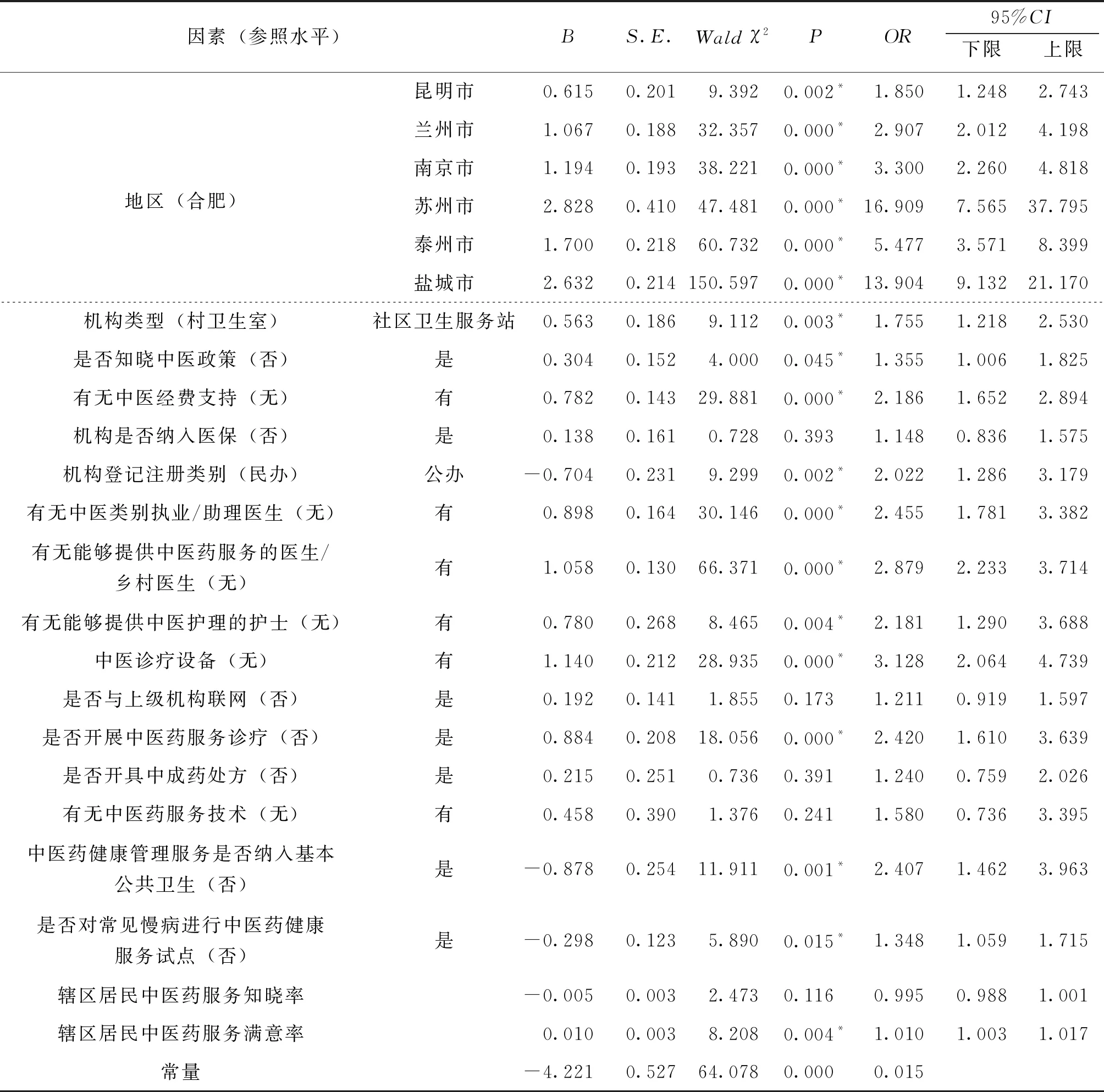

將單因素卡方檢驗(yàn)得出具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的因素納入二分類logistic回歸分析中,共有16個(gè)分類變量,對(duì)其進(jìn)行啞變量設(shè)置,此外納入轄區(qū)內(nèi)居民中醫(yī)藥服務(wù)知曉率和滿意率2個(gè)連續(xù)性變量,采用向前似然比法進(jìn)行二分類logistic回歸分析。模型系數(shù)的Omnibus檢驗(yàn)中,χ2=807.056,P<0.05,說(shuō)明回歸模型具有意義;Hosmer-Lemeshow檢驗(yàn)中,P>0.05,說(shuō)明模型擬合優(yōu)度較高。因此,該回歸模型可以用于中醫(yī)診療區(qū)的影響因素分析中。

二分類logistic回歸結(jié)果顯示,地區(qū)、機(jī)構(gòu)類型、是否知曉中醫(yī)政策、有無(wú)中醫(yī)經(jīng)費(fèi)支持、登記注冊(cè)類型、有無(wú)中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)生、有無(wú)提供中醫(yī)藥服務(wù)的醫(yī)生、有無(wú)提供中醫(yī)護(hù)理護(hù)士、是否開展中醫(yī)藥診療服務(wù)、有無(wú)中醫(yī)診療設(shè)備、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)是否納入基本公共衛(wèi)生、對(duì)常見(jiàn)慢病是否進(jìn)行中醫(yī)藥健康服務(wù)試點(diǎn)和居民中醫(yī)藥服務(wù)滿意率這13個(gè)因素均是中醫(yī)診療建設(shè)的影響因素。見(jiàn)表5。

表5 中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)影響因素的二分類logistic回歸

3 討論

3.1 中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的政策力度不足,區(qū)域間差異較大

目前,有過(guò)半數(shù)的機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)過(guò)程中未獲得到各類經(jīng)費(fèi)支持。研究顯示,有中醫(yī)經(jīng)費(fèi)支持的機(jī)構(gòu)建有中醫(yī)診療區(qū)的可能性是無(wú)中醫(yī)經(jīng)費(fèi)支持的2.186倍。此外,調(diào)研各地區(qū)雖有不同程度的中醫(yī)發(fā)展支持政策,但具體到這兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)發(fā)展的政策少,機(jī)構(gòu)對(duì)所在地區(qū)中醫(yī)政策知曉率偏低。調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn),地區(qū)間中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)存在差異,這與地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展情況均有著關(guān)系。“十三五”以來(lái),國(guó)家重視基層中醫(yī)藥服務(wù)體系的建設(shè)。2016年,《基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十三五”行動(dòng)計(jì)劃》提出到2020年,基本完善以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室為主體,縣級(jí)中醫(yī)類醫(yī)院為龍頭的基層中藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)[4]。同年,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》,提出健全覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療保健服務(wù)體系。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立中醫(yī)館、國(guó)醫(yī)堂等中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū),推廣適宜技術(shù),所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)都能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)[5]。《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》提出到2020年,100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和70%以上的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù);基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療量占同類機(jī)構(gòu)診療總量的比例力爭(zhēng)達(dá)到30%[6]。2019年10月26日,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》中指出,建立各級(jí)各類中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)科室為骨干,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ),融預(yù)防保健、疾病治療和康復(fù)與一體的中醫(yī)藥服務(wù)體系[1]。可以看出,國(guó)家高度重視對(duì)基層中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展,但目前對(duì)站和室兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的政策還有待完善。

3.2 中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)比例不高,有待進(jìn)一步規(guī)范化建設(shè)

中醫(yī)診療區(qū)是兩類機(jī)構(gòu)提供中醫(yī)預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)以及健康教育的主要場(chǎng)所。從調(diào)研結(jié)果來(lái)看,截至2019年底,我國(guó)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)比例為90.1%,村衛(wèi)生室建設(shè)比例為79.9%,我國(guó)中醫(yī)藥“十三五”規(guī)劃對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩類機(jī)構(gòu)2020年底中醫(yī)館建設(shè)比例的要求分別為85%和70%,盡管調(diào)研的兩類機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)了上一級(jí)別機(jī)構(gòu)中醫(yī)館建設(shè)比例,但需要注意的是,目前國(guó)家對(duì)站和室這兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)比例遠(yuǎn)低于調(diào)查的比例。且中醫(yī)診療區(qū)面積少,占比不超過(guò)機(jī)構(gòu)建筑面積的15%。此外,在現(xiàn)場(chǎng)走訪發(fā)現(xiàn),多數(shù)機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)單一,診療區(qū)體現(xiàn)中醫(yī)特色的裝飾氛圍缺乏;部分機(jī)構(gòu)對(duì)中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)存在著理解偏差,中醫(yī)診療區(qū)域未單獨(dú)設(shè)置;診區(qū)內(nèi)中醫(yī)設(shè)備種類少,專門用于中醫(yī)藥服務(wù)頻率低,譬如中藥柜,部分機(jī)構(gòu)雖有政府支持購(gòu)買,但機(jī)構(gòu)內(nèi)中藥柜使用率低。

3.3 中醫(yī)藥人員是中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵

中醫(yī)藥人員是開展各項(xiàng)中醫(yī)藥服務(wù)的基礎(chǔ),是保障中醫(yī)診療區(qū)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。研究顯示,機(jī)構(gòu)內(nèi)有中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)生中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)比例是無(wú)中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)生的2.455倍,有能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)醫(yī)生是無(wú)中醫(yī)藥服務(wù)醫(yī)生的2.879倍,有能夠提供中醫(yī)護(hù)理的護(hù)士是無(wú)中醫(yī)護(hù)理護(hù)士的2.181倍。由此可見(jiàn),中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)關(guān)鍵在于解決中醫(yī)藥人員的問(wèn)題,而中醫(yī)藥人員中的關(guān)鍵在于有能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)服務(wù)的醫(yī)生。但目前情況來(lái)看,基層中醫(yī)藥人員隊(duì)伍建設(shè)主要存在如下問(wèn)題[7]:一是中醫(yī)藥人才匱乏,特別是站和室兩類機(jī)構(gòu)幾乎沒(méi)有中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師;二是中醫(yī)藥人才服務(wù)能力不足,學(xué)歷層次偏低,難以滿足群眾中醫(yī)藥服務(wù)需求;三是中醫(yī)藥人才激勵(lì)保障機(jī)制有待完善,目前雖有農(nóng)村訂單定向免費(fèi)中醫(yī)類別醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項(xiàng)目,但如何穩(wěn)定基層中醫(yī)藥人才隊(duì)伍的配套措施尚未形成。

3.4 中醫(yī)藥服務(wù)開展情況影響了中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)

機(jī)構(gòu)內(nèi)實(shí)際中醫(yī)藥服務(wù)開展情況是中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)成效的體現(xiàn),同時(shí)機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)量也會(huì)影響到中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)情況。研究發(fā)現(xiàn),開展中醫(yī)診療服務(wù)的機(jī)構(gòu)建設(shè)中醫(yī)診療區(qū)的可能性是未開展機(jī)構(gòu)的2.42倍。機(jī)構(gòu)將中醫(yī)藥健康管理服務(wù)納入基本公共衛(wèi)生、對(duì)常見(jiàn)慢病進(jìn)行中醫(yī)藥健康服務(wù)試點(diǎn)的建設(shè)中醫(yī)診療區(qū)的可能性更高。由此可以看出,機(jī)構(gòu)內(nèi)中醫(yī)藥服務(wù)項(xiàng)目開展越豐富、內(nèi)容開展越頻繁的機(jī)構(gòu)建設(shè)獨(dú)立中醫(yī)診療區(qū)的可能性更高。有研究顯示[8-10],老年慢性病患者、女性、高收入人群對(duì)基層機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)需求較高。而影響到基層中醫(yī)藥服務(wù)利用主要來(lái)自三個(gè)方面:需方、供方和外部環(huán)境。需方因素包括居民自身的年齡、健康狀況、對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)識(shí)等;供方因素包括機(jī)構(gòu)自身的中醫(yī)藥技術(shù)水平、中醫(yī)藥人員、中醫(yī)藥氛圍等;外部環(huán)境因素包括城鄉(xiāng)差異、政策支持、就醫(yī)距離等。

目前國(guó)內(nèi)關(guān)于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室這兩類中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)情況的調(diào)查幾乎為空白,本研究在全國(guó)范圍內(nèi)抽取樣本,綜合考慮不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展情況,可以為今后社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)的建設(shè)提供參考依據(jù),有利于促進(jìn)我國(guó)中醫(yī)藥服務(wù)體系的完善,進(jìn)一步保障人民群眾的生命健康。

4 建議

4.1 加大財(cái)政支持力度,完善中醫(yī)服務(wù)體系

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)是保障“人人享有基本中醫(yī)服務(wù)”的基礎(chǔ)。政府應(yīng)加大對(duì)兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的財(cái)政與政策支持力度。針對(duì)地區(qū)發(fā)展不平衡的問(wèn)題,因地施策,可通過(guò)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付;針對(duì)城鄉(xiāng)發(fā)展差距,可通過(guò)定向幫扶、加大財(cái)政投入、發(fā)展特色中醫(yī)藥服務(wù)等措施提高農(nóng)村中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)。加大對(duì)農(nóng)村地區(qū)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)的支持力度。地區(qū)政府加大對(duì)中醫(yī)藥政策的宣傳,出臺(tái)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展政策,從體制機(jī)制、人才隊(duì)伍、經(jīng)費(fèi)保障等方面促進(jìn)兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥發(fā)展。

4.2 完善中醫(yī)藥基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

中醫(yī)藥診療設(shè)備是開展中醫(yī)藥服務(wù)的物資基礎(chǔ)、是提升中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)技術(shù)和水平的“助推器”。各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)轄區(qū)居民健康需求,合理配置中醫(yī)診療設(shè)備,建議建設(shè)中醫(yī)診療區(qū)的機(jī)構(gòu)至少配備針療、灸療、治療床、中醫(yī)熱療設(shè)備、中醫(yī)電療設(shè)備等五種價(jià)格低廉、應(yīng)用廣泛、操作方便的中醫(yī)設(shè)備。政府加大對(duì)于機(jī)構(gòu)購(gòu)置中醫(yī)診療設(shè)備的政策支持與經(jīng)費(fèi)支持。國(guó)家和地區(qū)應(yīng)根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H情況,出臺(tái)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和村衛(wèi)生室兩類機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案,推進(jìn)機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

4.3 加大中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè),完善配套措施

中醫(yī)藥人員是各項(xiàng)中醫(yī)藥服務(wù)開展的關(guān)鍵,重視中醫(yī)類別醫(yī)生和中醫(yī)護(hù)理人才的引進(jìn)與培養(yǎng)工作。岳銘坤[11]對(duì)350名中醫(yī)藥本科生進(jìn)行基層就業(yè)意愿調(diào)查,發(fā)現(xiàn)護(hù)理和康復(fù)專業(yè)學(xué)生基層機(jī)構(gòu)就業(yè)意愿相對(duì)較高。因此,組織到中醫(yī)藥大學(xué)對(duì)中醫(yī)藥學(xué)專業(yè)和護(hù)理人員的招聘。繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)村訂單定向免費(fèi)中醫(yī)類別醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)培訓(xùn)規(guī)模。人才培養(yǎng)是中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作成敗的關(guān)鍵[12],主管部門應(yīng)針對(duì)不同專業(yè)類別、能力水平中醫(yī)藥人員開展中醫(yī)藥知識(shí)和技能培訓(xùn),切實(shí)提高兩類機(jī)構(gòu)人員中醫(yī)藥服務(wù)能力。設(shè)置基層中醫(yī)藥特設(shè)崗位,給予專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和薪酬待遇、教育培訓(xùn)、職稱晉升等支持政策,留住并穩(wěn)定基層中醫(yī)藥人才隊(duì)伍。吸引并鼓勵(lì)上級(jí)機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥人才、離退休中醫(yī)藥專家到基層開展中醫(yī)藥服務(wù)。

4.4 加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè),強(qiáng)化中醫(yī)藥事業(yè)宣傳

大力推廣“簡(jiǎn)便廉驗(yàn)”的中醫(yī)適宜技術(shù),切實(shí)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)開展。提高中醫(yī)藥健康管理服務(wù),將中醫(yī)藥管理納入基本公共衛(wèi)生,推進(jìn)常見(jiàn)慢病開展中醫(yī)藥試點(diǎn)服務(wù),推動(dòng)中醫(yī)藥與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)包的融合。建立縣級(jí)醫(yī)院和大中型醫(yī)療機(jī)構(gòu)及基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥業(yè)務(wù)服務(wù)體系,采取進(jìn)修指導(dǎo)、醫(yī)療巡回、輪診下派等多種形式,對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展中醫(yī)藥業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

深化中醫(yī)藥文化內(nèi)涵建設(shè),作為中華民族原創(chuàng)的醫(yī)學(xué)科學(xué),中醫(yī)藥學(xué)根植于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的深厚土壤,凝聚了幾千年來(lái)中國(guó)人與疾病作斗爭(zhēng)的智慧。中醫(yī)診療區(qū)裝飾時(shí)應(yīng)盡可能多的體現(xiàn)中醫(yī)藥事業(yè)的元素。機(jī)構(gòu)應(yīng)重視中醫(yī)藥保健知識(shí)的科普和推廣工作,開展“冬病夏治”“冬令膏方調(diào)補(bǔ)”等中醫(yī)特色養(yǎng)生保健療法,提高民眾防病、治病的保健意識(shí)。拓寬中醫(yī)宣傳途徑,組織開展中醫(yī)藥進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè),提高群眾對(duì)于中醫(yī)藥的知曉與認(rèn)同;加強(qiáng)對(duì)中老年人、慢病患者等重點(diǎn)人群的中醫(yī)藥宣傳。

- 衛(wèi)生軟科學(xué)的其它文章

- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理省級(jí)立法現(xiàn)狀研究

- 成渝瀘地區(qū)2014-2018年衛(wèi)生資源配置現(xiàn)狀及服務(wù)利用分析

- 我國(guó)實(shí)施按病種分值付費(fèi)方式(DIP)的SWOT分析

- 盆地大氣重污染區(qū)域PM2.5暴露的疾病負(fù)擔(dān)時(shí)間趨勢(shì)研究

——以成都市為例 - 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支平衡及可持續(xù)發(fā)展研究

——以四川省為例 - 區(qū)域醫(yī)療中心綜合評(píng)價(jià)的國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展