陳舊性肱二頭肌長頭肌腱斷裂的病例報告并簡要文獻復習1例

黃健,曹良國,董飛,李斯明

(廣州市紅十字會醫院/暨南大學附屬廣州紅十字會醫院骨科,廣東 廣州 510220)

0 引言

肱二頭肌長頭肌腱(LHBT)起自肩胛骨盂上結節或上盂唇,經過肱骨頭的前上方,由外向內從肩袖間隙穿出通過肱骨結節間溝向下延伸,于肱骨中部同肱二頭肌短頭肌腱匯合為肌腹,沿肱骨下端止于橈骨粗隆[1]。LHBT在功能上限制肱骨頭向前上移位,同時在屈肘和肩關節外展外旋時起到穩定肩關節的作用,斷裂好發生于盂上止點,結節間溝以及腱肌腹移行部位[2]。肱二頭肌肌腱炎是在無外傷時導致肱二頭肌腱退化和斷裂的常見原因,通常繼發于肩部周圍的病變,如退行性肩袖病變和撞擊綜合征。當LHBT斷裂時,肌塊向遠端移動,臨床表現為上臂中下部肌性隆起,屈肘時隆起更明顯,即特征性的大力水手癥,伴前臂屈曲和旋后力量減弱[3,4]。現在就我院一例比較少見的右側肱二頭肌長頭肌腱斷裂的病例資料分析并進行相關文獻復習匯報如下。

1 臨床資料

1.1 病例資料

一名47歲的中年男性患者,入院4年前因車禍致右小腿截肢并繼發骨髓炎,后需長期拄拐導致右肩前部壓迫,2年前提重物后突發右上臂疼痛,并在上臂中下1/3處出現活動性軟組織包塊,在外院診斷為肌肉拉傷進行止痛消腫等保守治療,疼痛稍好轉,近1年來患者自覺屈肘乏力逐漸加重,不能提重物來我院門診就診。

1.2 入院時體格檢查

右上臂可見一包塊,大小約5cm×3cm×3cm,質軟,無壓痛(如圖1),皮溫正常,抗阻屈肘時包塊更明顯,右上肢肌力IV級,肌張力正常,前臂旋后和肘關節屈曲力量較對側減弱,感覺正常,余肢查體無異常。

圖1 典型“大力水手征”

1.3 輔助檢查

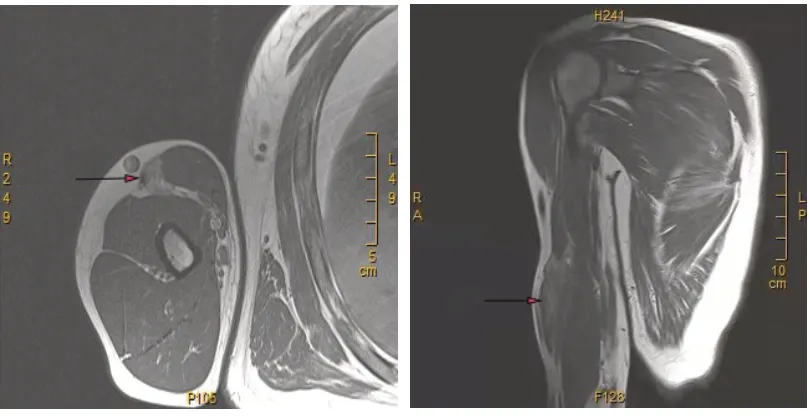

入院后血常規,CRP,尿常規,血生化,肝腎功能,術前八項均未見明顯異常。胸部X片,心電圖,心臟超聲結果正常,右上肢平掃MRI:(1)右肩部岡上肌腱信號異常,考慮損傷,退行性病變可能,右肩峰下滑囊少量積液;(2)右肱二頭肌長頭腱斷裂攣縮,肱二頭肌長頭萎縮,脂肪化(如圖2),(橫斷面示結節間溝內肱二頭肌長腱缺如,疑似滑脫)。

圖2 箭頭所示右肱二頭肌長頭腱斷裂攣縮,肱二頭肌長頭萎縮,脂肪化

1.4 診斷與治療

根據患者臨床癥狀,體格檢查及MRI表現初步診斷為右肱二頭肌長頭腱斷裂。治療:完善相關檢查后擇期在手術室氣管插管全麻下行右側肱二頭肌長頭腱錨釘固定術。具體操作如下:隆起的肱二頭肌包塊表面切口延伸至三角肌內緣,長約5cm。切開皮膚及臂筋膜,于外側肌間隔前面向內側尋找肘肌和肱二頭肌間隙。可見肘肌外側份前方縮短成團的肱二頭肌長頭。順肱二頭肌長頭向上逆行尋找LHBT。發現LHBT于肩胛下肌深面結節間溝處斷裂,遠側斷端退縮至肱骨中段,與肱骨前面和肘肌緊密瘢痕愈著。術中松解游離肱二頭肌長頭肌腱遠斷端,發現長頭肌腱遠斷端大部分溶解,僅殘留肌-腱移行段約1.8cm,肌腱中段缺損約5cm。于結節間溝肩胛下肌肌腱下緣骨面擰入5mm縫合錨釘(Suture-Anchor,Smith&Nephew,Inc),采用雙層褥式法提吊殘留的二頭肌長腱及近側肌腹。活動肘關節,未發現“大力水手征”,沖洗傷口,放置膠片引流1條,并逐層縫合。術后屈肘120°位固定2周,術后2-6周行30°-90°被動屈伸鍛煉,6周后鼓勵患者行非抗阻力下主動肘關節屈伸鍛煉。術后12周到完全正常運動。

1.5 預后及隨訪

術后隨訪6月右上臂屈肘及旋后力量較術前明顯改善,較對側稍弱,患者對手術效果滿意。

2 討論

LHBT急性創傷性斷裂比較少見,偶見于年輕舉重或投擲運動員,突然屈肘抗阻力強烈收縮肱二頭肌引起此肌腱斷裂。而多數LHBT自發性斷裂發生在肱二頭肌腱磨損退變的基礎上,通常由肩袖退行性變引起[5],LHBT斷裂臨床癥狀主要為局部疼痛、瘀斑和腫脹,前臂二頭肌肌腹隆起畸形,屈肘后更明顯,稱之為大力水手征(Popeye sign)[6]。MRI檢查在冠狀面和矢狀面上可見斷裂的二頭肌長頭腱遠側斷端,回縮的低信號肌腱呈彈簧狀迂曲改變,連同二頭肌肌腹向肘部回縮,表現為典型的“飄帶征”;橫斷面T2WI上,表現為特征性的中央圓形低信號,代表斷裂遠側肌腱殘端,周邊伴高信號水腫環,呈“靶環征”[7]。在治療上保守通常效果不佳,手術方式有開放性或關節鏡下手術,固定部位有高位或低位肌腱固定,固定方式有鑰匙孔固定、擠壓螺釘固定或錨釘固定等多種方法[8-9]。LHBT自發性斷裂由于肌腱組織慢性炎癥侵蝕,結構強度差,二頭肌長腱殘留長度端,肌-腱移行部攣縮嚴重,給止點重建造成困難。同時,由于二頭肌長腱斷面屬于類圓形,傳統的修復肩袖等扁腱的縫合方法(如Mason-Allen法,等)并不適合。不僅無法滿足足夠固定強度,而且無法解決肘關節屈伸時二頭肌表面和深層肌纖維運動幅度不一致的問題。本病例采用帶線錨釘及改良縫合技術改進了這一問題,取得了不錯的效果。