“專精特新”臺前幕后那些事

曹萌

今年以來,曾經受到各路資金追捧的白馬股失寵了,而此前一些名不見經傳的中小市值成長股卻成了“香餑餑”。

數據顯示,截至8月底,今年滬深300指數下跌了7.78%,而中證500指數上漲了13.95%。在這一漲一跌中,不難發現兩種指數出現了截然不同的走勢,而隨著分化越發明顯,“專精特新”這個詞匯被更多投資者熟知,同時相關上市公司也成為了資金關注的重點對象。

生活里的“專精特新”

提起“專精特新”,相信很多人對它還略感陌生,不知道它從何而來,又為何一時間登上了2021年投資熱詞榜。

“我覺得‘專精特新’可以等同于產品品質吧,畢竟那些高精尖技術講出來也很少有人能聽懂,但商品是否好用、耐用,消費者是最有發言權的。”9月1日,電器賣場銷售員梁健對《法人》記者說,父母當年結婚時置辦了一臺琴島—利勃海爾的電冰箱,聽說當時引來了不少親戚朋友圍觀。那個年代,電冰箱算個稀罕物件。

“這個牌子實在太耐用了,一直到去年壓縮機才壞,算一下用了得有35年,比我的年紀都大。”梁健有些不舍和感慨地說,“它幾乎都算是我家的家庭成員了,而現在市面上品牌再好的電冰箱恐怕也很難有這種質量,基本上10年就是一大關了。”

一臺電冰箱能用上35年,若用奇跡來形容似乎有些言過其實,但稱其品質過硬則綽綽有余。近日,為了搞清琴島—利勃海爾究竟是何方神圣,記者查閱了相關資料,驚奇地發現,原來琴島—利勃海爾是中國海爾在1984年從德國利勃海爾引進的品牌,同時隨之走進國門的還有其先進的工藝技術和生產制造流水線。

據悉,利勃海爾不僅是德國著名的電冰箱品牌 ,更是世界建筑機械的領先制造商之一。正是在利勃海爾這位“啟蒙老師”的教導下,中國海爾經過不斷努力,發展成為一家世界五百強企業。

可見,產品品質其實代表了企業的技術水平和研發能力,以及對工匠精神的追求,同時產品品質也是衡量一家企業能否夠得上“專精特新”的標準之一。

“專精特新”為何突然火爆

這個夏天,“專精特新”概念火了,火得有些突然。其實“專精特新”概念早在2011年9月工信部發布的《“十二五”中小企業成長規劃》就有所涉及,該規劃明確提出,“十二五”時期促進中小企業成長的基本原則之一是堅持“專精特新”,將“專精特新”發展方向作為中小企業轉型升級、轉變發展方式的重要途徑,引導中小企業優化生產要素配置,促進中小企業聚集發展,形成一批“小而優”“小而強”的企業,推動中小企業和大企業協調發展。

但相較上述規劃,如今已過去了十個年頭,“專精特新”概念為何會在今年夏天迅速走紅?

在世誠投資合伙人、副總經理彭希曦看來,這與近期高層多次提及“專精特新”概念有關。9月2日,彭希曦接受記者采訪時表示,“專精特新”鼓勵企業做到專業化、精細化、特色化、新穎化,主要目標是為了加快解決“卡脖子”難題,圍繞重點產業鏈開展關鍵基礎技術和產品的產業化攻關。

據悉,7月27日,國務院副總理劉鶴在全國“專精特新”中小企業高峰論壇的致辭中表示,“專精特新”的靈魂是創新,我國經濟發展到當前這個階段,科技創新既是發展問題、更是生存問題。隨后在7月30日召開的中共中央政治局會議上,則首次提出了發展“專精特新”中小企業。

在一次又一次被高層提及下,“專精特新”概念熱度急速上升,9月2日,記者采訪了翼虎投資董事長兼投資總監余定恒。他認為,該概念的火爆源于中國與世界、自然和自己的三重關系共振所致。首先從與世界的關系來看,在中美博弈的背景下,能夠提升我國競爭力的行業才是未來的產業趨勢和政策護持的重點;其次從與自然的關系來看,疫情常態化背景下,要警惕線下接觸尾部風險,戰略規避金融地產等與宏觀密切相關行業;從與自己的關系來看,在共同富裕背景下,高毛利、影響民生、涉及國家安全、金融安全、數據安全等領域將面臨強監管,而能解決“卡脖子”工程的硬科技,如“專精特新”在這種變化中會成為市場投資主線。

利好政策還在加碼

通過梳理“專精特新”相關政策,可以發現,2021年關于“專精特新”的利好政策遠多于往年,近日創新型中小企業的上市融資之路也被打通。

9月2日,國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上的致辭中宣布,將繼續支持中小企業創新發展,深化新三板改革,設立北京證券交易所(下稱“北交所”),打造服務創新型中小企業主陣地。

這一舉措無異于增加了資本市場對中小企業壯大的支持,有利于增強我國經濟的內生動力。數據顯示,在中國,中小企業的數量占比達90%以上,同時貢獻了50%以上的稅收,60%以上的GDP,70%以上的技術創新,80%以上的城鎮勞動就業,是我國經濟保持韌性的關鍵一環。

中國銀行研究院博士后汪惠青表示,中小企業中不乏具有專業特色優勢的企業,成為“專精特新”的潛力巨大。支持這些企業的創新發展,有利于連接產業鏈“斷點”,疏通產業鏈“堵點”。從現實來看,“融資難、融資貴”是制約中小企業發展的長期掣肘。“北交所”以現有的新三板精選層為組建基礎,堅持服務創新型中小企業的市場定位,有助于暢通資本流通機制,拓寬優質中小企業的融資渠道,推動經濟高質量發展。

其實,金融作為實體經濟的血液,科技競爭自然少不了金融的協助。例如,近年來美國納斯達克就在不斷進行制度創新,為中小科創企業上市提供更便捷的政策機制設計。中航基金管理有限公司首席投資官鄧海清認為,大國博弈,科技定乾坤,哪個國家的資本市場更能服務創新,更能為高科技企業融資和發展提供便利,哪個國家的科技創新就更有可能快速進步。如今中國決策層已下定決心轉型,告別以城鎮化紅利為基礎的“房地產+土地財政”舊模式,塑造“硬科技+綠色低碳+支持民企小微”為三大支柱的新增長模式。為承接這一發展戰略轉型,北交所便承擔起了服務創新型中小企業、培育一批“專精特新”中小企業的使命。

投資機會在哪里?

德國作為全球技術領先的制造業大國,造就了全球諸多制造業隱形冠軍,而目前中國制造業正力圖從弱到強,很多中小企業也呈現出了德國化的特點,其背后是對“專精特新”產業趨勢的認同。

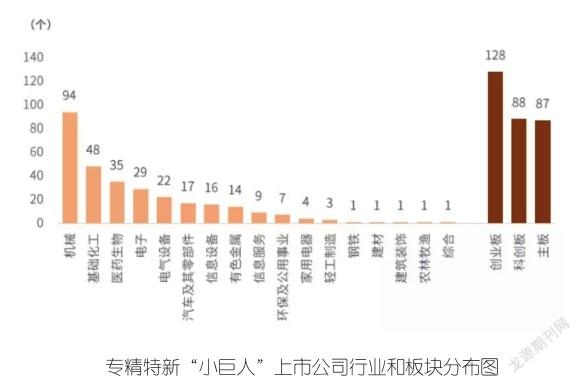

近日,工信部公示了第三批專精特新“小巨人”企業名單,與前兩批匯總,共計4900多家。據中金公司研究報告顯示,在“專精特新”企業中,A股上市企業共303家,主要集中在制造業的中小企業。

從行業分布來看,“專精特新”的上市公司分布數量最多的行業是機械(94家)、基礎化工(48家)和醫藥生物(35家),其中此3個行業的公司市值占所有公司的比重達60%。從上述研報中可以發現,目前中金公司已覆蓋了火炬電子、極米科技和蘇試試驗等24家上市公司。

余定恒表示,“專精特新”賽道是長期存在的,其本質是“國產替代”“自主可控”等主題的延續,而從當前國內追求高質量發展所面臨的一些困境分析,最優解的核心在于材料和裝備,新材料是制造業和武器裝備高質量發展的前提,可以說芯片之爭更是材料之爭;裝備領域,在世界主流舞臺上,我國裝備制造業的多項核心技術被國外控制。因此,作為突破“卡脖子”的重要突破口,材料和裝備行業未來更被看好。

目前,中國制造業正在逐步從“三低一弱”走向“三高一強”。在這一大的時代背景下,“專精特新”上市企業受到越來越多投資者的關注,而這些企業未來也將發展成中國自己的“隱形冠軍”。