基于“智能+”高職煤礦開采技術專業課程體系構建探索

曹其嘉,韋 釗,楊博飛

(陜西能源職業技術學院 煤炭與化工產業學院,陜西 咸陽 712000)

煤礦智能化技術的發展是我國煤炭工業轉型升級的驅動力,我國《能源技術革命創新行動計劃(2016——2030年)》指出:到2050年,全面建成安全綠色、高效智能礦山技術體系,實現煤炭安全綠色、高效智能生產[1-2]。各地也出臺了一系列煤礦智能化相關文件:山東省出臺了《山東省煤礦智能化建設實施方案》,貴州省出臺了《深入推進貴州省煤礦智能化、機械化升級改造攻堅方案(2019年——2020年)》,河南省出臺了《河南省煤礦智能化建設實施方案》,山西省啟動了智能煤礦和智能綜采工作面建設試點工作等。目前,國內大多數煤炭企業已啟動了煤礦智能化建設。2014年,陜煤集團黃陵礦業公司在一號煤礦率先實現“工作面有人巡視、無人操作”的智能開采工作模式。全國目前已建成200多個智能化工作面,實現了減人提效的示范目標,取得了良好的應用效果[3-5]。

煤礦智能化開采的相關研究和實踐取得較快的發展,但是在智能化背景下,煤礦開采技術專業建設與課程體系方面的研究較少。本研究基于智能化煤礦生產現場工作領域、工作任務及對應的崗位核心職業技能要求,以職業能力遞進過程為主線,將信息化、自動化、人工智能等新技術納入教學內容,重構了基于“智能+”高職煤礦開采技術專業的人才培養課程體系。

1 煤礦智能開采領域人才培養的新需求

煤礦智能化技術的發展是我國煤炭工業轉型升級的驅動力、促進煤炭開采技術革命的聚集力[6-8]。通過企業調研發現,煤礦智能化開采所需崗位包括智能化監控中心采煤機崗、智能化監控中心支架崗、智能化膠帶運輸機崗、智能開采設備維護崗、智能化工作面巡視工崗、智能化網絡通信崗、遠程供液崗、安全技術及管理崗位、機電技術及管理崗位等。從煤礦智能開采人才核心職業技能需求來看,企業將從業人才的煤礦智能開采設計、智能采礦裝備操作維護、安全保障應急處理、監測監控操作、解決生產操作難題、開發性創新和技術運用創新7項能力指標列為核心指標。智能采礦裝備操作維護能力最重要,監測監控操作能力為第2位,安全保障應急處理能力為第3位,解決生產操作難題能力為第4位,技術運用創新能力為第5位,煤礦智能開采設計能力為第6位,開發性創新能力為第7位,如圖1所示。

圖1 基于“智能+”煤礦開采人才核心職業技能指標

基于“智能+”煤礦開采技術專業的學生應注重實踐操作能力的培養,在設備操作維護、監測監控操作等方面加強學習,處理生產過程中的操作難題,并進行環境適應性技術改造。未來煤炭開采的全智能化過程需要具有煤礦基本知識基礎、智能生產、智能監控、智能運維、安全保障、應急處理的復合知識和技能的創新性人才。根據以上分析,在煤礦智能開采背景下,煤礦開采技術專業需培養掌握煤礦專業知識和智能開采技術技能,面向煤炭智能開采行業的智能化監控中心采煤機崗、智能化監控中心支架崗、智能化膠帶運輸機崗等職業崗位,能夠從事智能化工作面采掘施工、采掘生產組織、技術管理和安全管理工作的復合型技術技能人才。

2 基于“智能+”煤礦開采課程體系構建

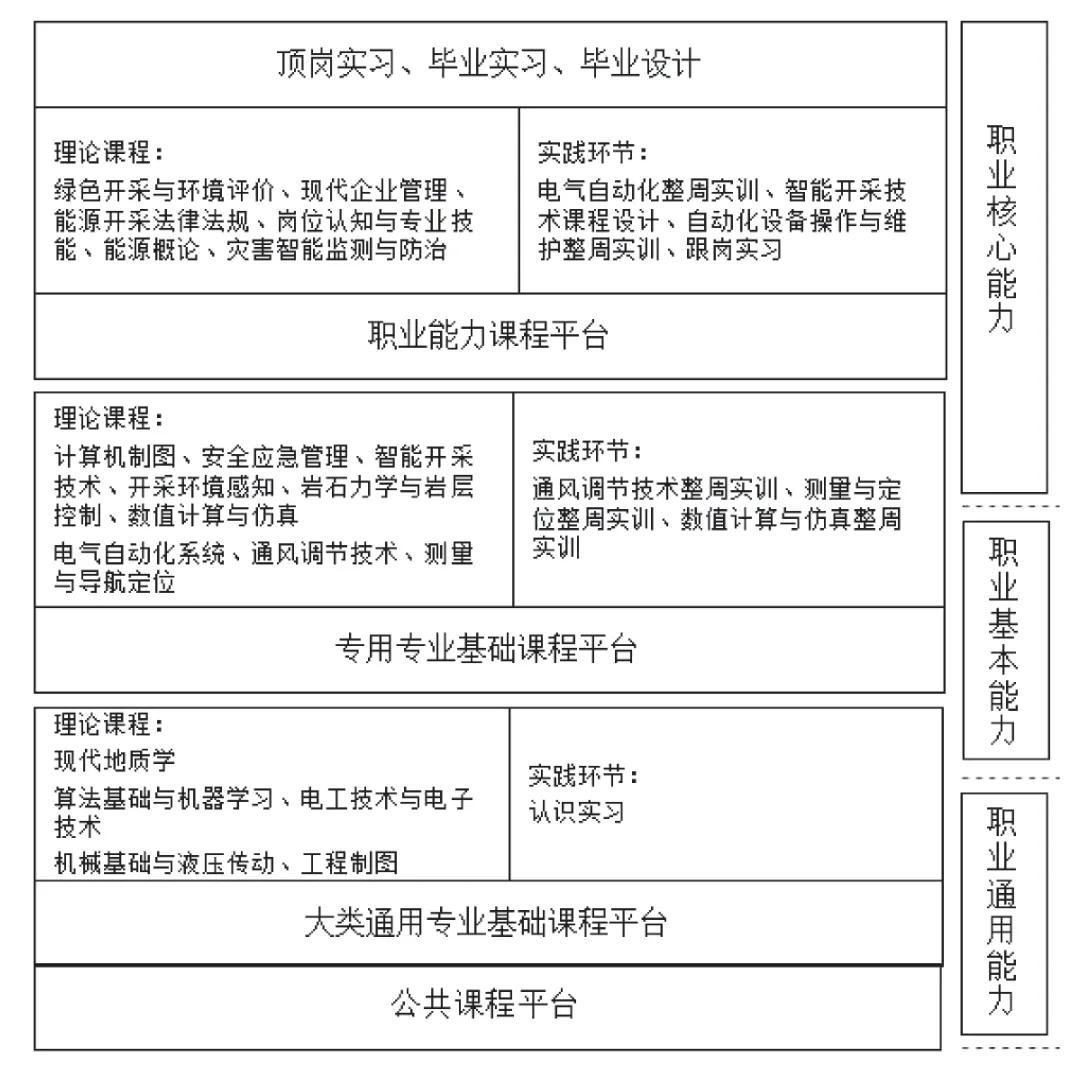

傳統的煤礦開采是機械化開采,首先依靠人對開采條件和環境進行判斷、作出決策,其次由人工操作機器完成開采。煤礦智能化建設目標為工作面無人開采,采煤設備根據開采環境和對象自我分析、自我判斷,自主完成煤礦工作面的開采。可見,在智能化建設背景下,煤礦開采技術有了非常大的變化,課程體系也要根據煤礦智能化開采的需要進行重構。課程遵循“智能+”煤礦開采技術專業學科原則,基于智能化煤礦生產現場工作領域、工作任務及對應的崗位職業技能要求,以職業能力遞進過程為主線,將信息化、自動化、人工智能等新技術納入教學內容,對原有課程進行整合升級,重構基于“智能+”高職煤礦開采技術專業的人才培養課程體系,形成職業通用能力、職業基本能力和職業核心能力相匹配的理論教學課程體系框架,如圖2所示。

圖2 基于“智能+”煤礦開采課程體系框架

(1)公共課程平臺。主要包含數學類課程、自然科學類課程、人文社科類課程,原有的公共課程滿足目前智能化背景的需求,不需變動。

(2)大類通用專業基礎課程平臺。主要包括“現代地質學”“算法基礎與機器學習”“電工技術與電子技術”“機械基礎與液壓傳動”“工程制圖”以及“認識實習”。“現代地質學”課程是對現有的“煤礦地質”課程進行升級改造,加入煤礦透明地質等內容。“算法基礎與機器學習”課程是對原有“計算機基礎”課程的升級,加入算法和機器學習的基礎知識。“電工技術與電子技術”課程根據智能感知的要求,增設傳感器和數據傳輸等知識。煤礦智能開采需要機械裝備,所以“機械基礎與液壓傳動”課程必然是煤礦開采技術專業的專業基礎課程。

(3)專用專業基礎課程平臺。主要包括“計算機制圖”“安全應急管理”“智能開采技術”“開采環境感知”“巖石力學與巖層控制”“電氣自動化系統”“通風調節技術”“數值計算與仿真”“測量與導航定位”等。智能開采技術在原有課程所述煤礦開采方法的基礎上,增加智能化開采的系統構架、關鍵技術、實踐應用等。“開采環境感知”主要講述傳感器原理和數據傳輸,開采過程中對煤巖性質、礦山壓力、溫度與濕度、瓦斯、粉塵等環境的感知技術。“巖石力學與巖層控制”課程引入智能監測和控制技術。對原有的“礦井通風”課程進行升級,設置“通風調節技術”。

(4)職業能力課程平臺。主要包括“綠色開采與環境評價”“現代企業管理能源概論”“崗位認知與專業技能”“能源開采法律法規”“災害智能監測與防治”等。

3 結論

(1)在煤礦智能開采背景下,煤礦開采技術專業需培養掌握煤礦專業知識和智能開采技術技能,面向煤炭智能開采行業的智能化監控中心采煤機崗、智能化監控中心支架崗、智能化膠帶運輸機崗等職業崗位,能夠從事智能化工作面采掘施工、采掘生產組織、技術管理和安全管理工作的復合型技術技能人才。

(2)課程基于智能化煤礦生產現場工作領域、工作任務及對應的崗位職業技能要求,以職業能力遞進過程為主線,將信息化、自動化、人工智能等新技術納入教學內容,對原有課程進行整合升級,重構基于“智能+”高職煤礦開采技術專業的人才培養課程體系,形成職業通用能力、職業基本能力和職業核心能力相匹配的理論教學課程體系。