論中國早期文化互動及華夏民族多元一體格局的早期演進

劉俊男

本文的“中國早期文化”指現中國境內自新石器時期至銅石并用時代的文化。從考古遺存來看,中國早期文化互動,雖然包括各文化區內部的文化交流與互動、東西文化的交流與互動,但本文更多的是指中國南北稻作、旱作兩大區文化的互動、沖突與融合。關于南、北文化互動,學界已有較多研究成果,本文擬在前人研究基礎之上,對南北區域間的文化互動及早期文明演進歷程再作梳理與概括。

根據學術界的一般看法,新石器時代早期從出現磨制石器開始,至大約公元前7000年結束,新石器時代中期大約從公元前7000年至公元前5000年,新石器時代晚期大約從公元前5000年至公元前3000年,具體到各個地區則有些微差別和變動。

一、新石器時代早中期江漢地區文化對周邊的影響及中原與北方同時期文化的互動

中國南、北地區自距今200 萬年以來就有眾多舊石器時代人類生活的遺跡,中國最早的農業出現于大約2 萬年前的湘贛地區,最早的陶器也出現于2 萬年前的湘桂贛等南方地區。至距今10000 至7000年左右的浙江上山文化、跨湖橋文化已有較為發達的早期農業與制陶業,并最早出現漆器、船等器具。中原及北方地區大約在距今10000年左右進入新石器時代。自從進入新石器時代以來,中國境內農業生產與社會組織的發展有個由南而北的演進過程。長江下游地區與中游地區本在農業起源上大體相似,但上山文化與跨湖橋文化,跨湖橋文化與河姆渡文化之間有中斷,因此,長江中游地區新石器時代早期文化對下游有著持續的影響。

關于江漢地區新石器時代早期文化向四周推進的過程,可從地下考古遺存看出①。河南舞陽賈湖遺址發掘報告將賈湖文化分為三期九段,第一期含一至三段。張弛的《論賈湖一期文化遺存》將賈湖遺址第四段歸入第一期,并稱此類文化為賈湖一期文化。他分析了裴李崗文化與賈湖一期文化的異同后認為裴李崗文化乃至人群,應來自于賈湖一期,賈湖一期文化因子是裴李崗文化的主要源頭。并認為,在裴李崗文化時代,農業最發達的地區為裴李崗遺址分布區,即以鄭州為中心的河洛地區,這顯然與其前身賈湖一期遺存的農業發展程度相關。另外,分布在豫西地區的賈湖一期遺存——班村類型的主體器物與關中地區老官臺文化相似。老官臺文化的年代與班村類型的年代相接,在關中地區至今找不到文化源頭,很可能是班村類型的后續文化。山東地區后李文化的年代與裴李崗文化相當,估計也來自南方文化系統。并認為黃河中下游地區公元前6000年以降的新石器時代中期文化主要是長江流域與淮漢地區人群北進的結果。他還認為賈湖一期遺存陶器群與北方類似東胡林遺存的距今萬年以上的陶器群不是一個傳統,其釜與缽的陶器群搭配是長江中游地區一直延續下來的古老傳統。生業形態也是長江中下游地區新石器時代晚期以前的傳統。因此賈湖一期文化遺存應是南方人群向北擴張的結果。而該區域賈湖一期遺存之前的大崗一類細石器文化遺存在距今10000年之后退縮到豫中,在距今約8600年后完全退出華北南部地區[1]。筆者贊同張教授的上述觀點,認為這應是新石器時代文化早期南方文化向北推進的第一個浪潮。

北方地區發現有距今萬年左右的新石器時代文化。目前東北地區發現的最早的新石器時代遺址是吉林白城雙塔遺址。西遼河地區新石器時代早期的文化遺存有小河西文化及時代稍后的興隆洼文化、趙寶溝文化。此外,北京市門頭溝區齋堂鎮發現有東胡林遺址,河北省保定市徐水區有南莊頭遺址,也是距今萬年左右的新石器時代早期遺址。

北方地區的考古學文化相互之間有交流影響,且與中原地區的同時期文化也有互動。如小河西文化應與雙塔遺址有一定關聯,陶器上顯示出一定的相似性,且均不見農業跡象。興隆洼文化則與中原文化有較多聯系,開始出現糧食遺跡,陶器紋飾中的之字紋對中原地區產生了影響,因為我們發現河南郟縣水泉遺址第三期文化的之字紋與興隆洼文化類似,該遺址晚期年代在距今8000年至7800年間,比興隆洼文化最早的年代距今8200年略晚。因此,裴李崗文化與北方興隆洼文化是互有影響的。興隆洼文化之后的趙寶溝文化則保留了更多東北方文化因素,如幾何紋。關于河南北部地區的裴李崗文化、河北磁山文化與東北西遼河地區文化間的聯系,可參見張渭蓮、段宏振的《中原與北方之間的文化走廊》中的相關內容[2]190-201。

二、新石器時代中晚期高廟文化、大溪文化對四周的影響及中原與北方地區文化的互動

新石器時代中晚期,區域間的文化交流十分頻繁,甚至有較多的人群遷徙現象。賀剛通過對陶器器型、紋飾及符號等的對比研究,認為以八角星圖像為代表的高廟文化對嶺南桂江流域、環洞庭湖區、鄂西峽江地區、陜西漢中和關中地區、鄂東地區、長江下游地區作了共時性傳播,對以后的崧澤文化、良渚文化、大汶口文化、小河沿文化、馬家窯文化等作了歷時性傳播。他認為發源于湘西沅水地區的高廟文化,東傳至洞庭湖區,再傳至黃河下游與長江下游地區,最后達于遼西與黃河上游地區[3]378-450。

賀先生在總結高廟文化外傳的原因時說:“高廟文化中的那些飛鳥、獠牙獸面、太陽和八角星等圖像,以及承載這些圖像的精美白陶制品和構成這些神靈圖像的篦點紋裝飾工藝,之所以能有如此巨大的輻射力與穿透力,跨越時空的籓籬,被如此廣大地域范圍內不同時代不同文化背景的人群所接受,這個內在的力量之源就是宗教!高廟文化的對外傳播正是伴隨著這一文化的主人所創造的宗教觀念的對外傳播而傳播的。”[4]筆者贊同賀先生的論述。

關于大溪文化的對外擴張,徐祖祥有專門論述,他將大溪文化劃分為早、晚兩大期,認為在大溪文化晚期時,該文化向外擴張,形成鄂東地區螺螄山類型、漢水中游地區曹家樓類型[5]。大溪文化遺址多出土石鉞等武器,與之后長江中游前后相承的屈家嶺文化、石家河文化多葬陶器日用品有所區別,從這些事實來看,從事稻作的大溪文化民族也有對外擴張的歷史。

黃河中下游地區賈湖一期至裴李崗文化之后出現的考古學文化有仰韶文化、后崗一期文化、北辛文化、大汶口文化等。西遼河地區是趙寶溝文化、紅山文化。這些不同區域文化之間都互有交流和影響,尤以仰韶文化廟底溝類型時期,影響范圍最為廣泛,北達內蒙古中南部,南達長江,東與山東大汶口文化相接,西達甘青地區,東北影響至遼河流域的紅山文化。

關于后崗一期文化與周邊文化的互動,張忠培有系列專文研究,他認為后崗一期分布范圍擴展至最大,華北平原、河套地區、山東半島均有后崗一期文化存在,其中心區在山東境內而不是豫北、冀南。該論述認為仰韶時代的黃河流域就已經形成了以華渭、泰沂為中心的西、東兩大集團[6]。

內蒙古中南部地區,在廟子溝文化之前的文化,主要是由仰韶文化與當地文化結合而形成的,嚴文明認為是仰韶文化沿黃河北上并與當地土著人融合的結果②。

三、新石器時代晚期及青銅時代早期長江流域文化對周邊的影響及北方地區的文化互動

大約在距今5600年至5300年之間,長江中下游地區的凌家灘文化、屈家嶺文化強勢崛起,并對北方地區產生強烈影響。關于凌家灘文化對西遼河紅山文化的影響,可參見朱乃誠《紅山文化獸面玦形玉飾研究》《論紅山文化玉獸面玦形飾的淵源》等文。他認為紅山文化晚期玉器中最具特征的是玉獸面玦形飾,其祖形是遠在南方千余公里之外的安徽含山凌家灘遺址98M16 號墓出土的玉虎形環。不唯如此,紅山文化晚期其他一些文化含義相當厚重的玉器,如玉人、玉箍形器、雙聯璧、玉鳳、丫形器等,其淵源都與凌家灘文化有關[7]。

朱先生認為公元前3300年前后,主要分布在遼西地區的紅山文化晚期,出現了“壇、廟、冢”,開始盛行制作并使用禮儀玉器,表現出高度發展的文化成就。對這些高層次文化遺存在遼西地區突然出現的歷史背景及其原因,目前尚在探索中。他認為應與凌家灘文化有關系:“凌家灘文化遺存,目前所知其年代在公元前3600年前至公元前3300年前后。已大面積發掘的含山凌家灘遺址,發現了面積近3000 平方米的紅燒土塊鋪裝的廣場、面積約1200 平方米的祭壇墓地,以及中國‘玉斂葬’和禮儀用玉的肇始階段的現象,出土了近千件玉器。這些文化成就突出地表明了凌家灘文化遺存是同時期諸考古學文化中發展程度高、意識觀念復雜,其發展水平居于我國公元前3500年前后文化發展的前列。”[8]并明確指出:“凌家灘玉器與紅山文化晚期玉器中存在著相同的現象,不可能是凌家灘文化遺存與紅山文化晚期之間的同時期的文化互相交流影響的產物,更不是凌家灘文化遺存接受了紅山文化晚期影響的結果。而最大的可能則應是紅山文化晚期承襲了凌家灘文化遺存的發展的結果。即紅山文化晚期玉獸面玦形飾以及玉人、玉鳳、玉箍形器、雙聯璧等與凌家灘玉器相同的器形,應是凌家灘文化遺存的玉器在紅山文化晚期的發展演變的結果。”[8]

關于屈家嶺文化、石家河文化對北方地區的影響,可參見何駑的《陶寺文化譜系研究綜論》[9]408-435。何先生列舉了屈家嶺文化到達今山西省垣曲古城東關遺址的陶器證據。筆者的《石家河文化的北漸及其對豫中西地區的影響》,論述了距今約5500年至4000年左右的屈家嶺文化、石家河文化的對外傳播與影響,認為:屈家嶺、石家河、后石家河文化的年代分別為公元前3600年至公元前2800年、公元前3000年至公元前2300年、公元前2400年至公元前1900年。屈家嶺文化曾領先周邊文化數百年,其影響所及至于今天山西省。之后的石家河文化向北擴張至河南漯河郝家臺一帶,對王灣三期文化前期有較大影響。后石家河文化主要來源于石家河文化,并使王灣三期后期文化與之漸趨一致。二里頭文化是在王灣三期后期文化的基礎上發展而來的。筆者通過對《偃師二里頭——1959年~1978年考古發掘報告》公布的二里頭遺址第一期所有器物的型式進行分類統計,發現與長江中游石家河文化相似的器物約占總類型的62%,與二里頭文化外圍北、東、西三方鄰近文化相似的器物約占14%,其自身新因素約占24%。而石家河文化比王灣三期早期文化早約300年,王灣三期文化區至王灣三期文化后期才慢慢被石家河文化的這些器物所同化③。因此,二里頭文化其終極來源當在長江中游地區。

一般認為許宏是中原中心論者,然而,許先生在總結學術界的研究成果后指出,二里頭文化是南方文化由南而北演進的結果。他認為,從龍山文化末期開始,以嵩山東南麓為大本營的煤山類型文化因素已開始陸續向北滲透甚至穿插在王灣類型的分布區中。其傳布的路線似乎是沿嵩山東側北上,經由鄭州地區而進入嵩山北麓王灣類型腹地的。而“新砦類遺存”,正是煤山類型與王灣類型相互碰撞、整合的開始。就目前的資料而言,在嵩山南北的文化整合過程中,煤山類型可能居于更為主動的地位。對二里頭陶器的文化因素分析也表明,二里頭文化除了繼承嵩山南北區域龍山文化的共有因素之外,承襲煤山類型的特征性因素相對也要多于王灣類型的因素。所以,在嵩山南北的文化由各自獨立而走向整合的過程中,煤山類型顯然扮演著更為重要的角色。總體上看,二里頭文化中的所謂外來因素,多可從王灣三期文化中找到源頭,可以認為它們大多是“垂直”繼承自中原當地龍山文化的,二里頭人不大可能是在二里頭文化崛起時才從外部“挺進中原”的,它只是在一個新的高度上接續和整合了龍山時代逐鹿中原的“群雄”的文化遺產[10]104-105。

關于大汶口晚期至龍山文化城址源頭問題,許先生指出:“值得注意的是,前述淮河流域的尉遲寺類型的兩處城邑位于海岱地區的西南,滕州西康留城邑位于魯南,堯王城和丹土城邑則地處魯東南沿海地區,位置均偏南。堆筑城垣技術、城垣底部鋪墊石塊的做法,以及城垣上建筑的存在,都顯現了與長江流域聚落建筑風格的相似之處。”[11]77言外之意,這些城址的文化源頭在南方長江流域,或者說,主持建城的貴族來自南方長江流域。

因此,如果將時間擴展到早于二里頭文化的時段,地域不局限于中原,那么,二里頭文化的源頭與長江流域是有密切關系的,這與筆者所持意見完全一致。

江漢地區屈家嶺文化、石家河文化不僅向北、向東影響周邊地區,而且還向西影響甚至遷徙至成都平原,演變成寶墩文化。在拙文《寶墩文化來源研究》中,我們從陶器器型與紋飾對比的角度分析,認為寶墩文化遺存一期中共有的17種典型陶器類型,以及陶器上的紋飾都可從長江中游的三峽東鄰地區找到源頭。寶墩文化遺址與峽江東部地區的鎖龍遺存相似,都是高廟文化、大溪文化的繼承者。其原因可能是屈家嶺文化、石家河文化由漢水以東地區開始興起,將原大溪文化居民排擠到峽江地區,并進而使得部分大溪文化后裔遠遷成都平原。過去一些研究者認為虞舜驅逐三苗至三危,三苗人再沿岷江向南進入成都平原,現在看來,這種設想可能于時間不合,因為堯舜禹時代大約距今4300年左右,而寶墩文化的形成證明早在距今4500年之前,由此可見,三峽東鄰地區的先民早于堯舜禹時代就到成都平原繁衍生息了。馬家窯文化、營盤山文化受周邊各種文化的影響,部分陶器類型及紋飾也來源于三峽東鄰地區[12]。

屈家嶺文化時期,中國境內各文化區出現了城邦林立的現象,江漢、江淮下游、中原、西北地區都出現了城邦,有的還出現了區域性的霸國。西遼河地區出現了神邦。在這些城邦之中,南方長江流域的文明水平顯得更勝一籌。如出現了屈家嶺文化城邦與霸國、良渚文化城邦與霸國。此時,屈家嶺文化、凌家灘文化強勢向北部、東部地區擴張,促使仰韶文化迅速向河南龍山時期文化過渡,大汶口文化迅速向龍山文化轉變,也使成都平原出現了寶墩文化。至后石家河文化,江漢地區的主體民眾漸漸北移至河南地區。良渚文化曾在當地形成了強大的早期文明,出現了城邦甚至霸國,紅山文化也出現了神邦。這兩種文化消失后,當地出現了短暫的斷層。

良渚文化雖在當地消失,但其人口可能移徙周邊地區,各地出現的良渚文化因素是很好的證據。西遼河地區的紅山文化與內蒙古中南部廟子溝文化有較多相似之處,如房屋布局,灶的形式,陶器式樣等。廟子溝文化與老虎山文化雖有斷層,但仍有一些相似,可能是文化自身進步所致。因氣候等原因,老虎山文化在當地消失后,其民眾部分南下,與晉陜地區原居民融合形成了陶寺文化、齊家文化(石峁文化)等。隨后,北部地區的陶寺文化、石峁文化(或歸結為齊家文化)在距今約4300年至4000年間強勢崛起,與南方的石家河、后石家河文化南北對峙,從而在中國形成了南北文化爭奪中原的現象。最終在中原地區形成了夏、商、周核心文化王朝。從此,北部中國在晉陜一帶形成了一支強大的半農半牧民族。

四、南北民族爭奪中原與中原政治中心的形成

歷史發展到距今4300年前后,我國東北、東南地區的文化走向衰落,長江中游石家河文化為代表的南方民族與黃河中游陶寺文化、石峁文化為代表的北方民族兩大勢力相互爭斗,爭奪中原。這種爭奪早在約4800年前即已開始。

山西至內蒙古一帶的400 毫米等降水量線,是農業和游牧兩大民族的地理分界。在距今約4800年至3800年間,出現了南北兩大民族爭奪晉南的現象。首先是屈家嶺文化進入晉南,其次是長城以北的游牧文化南下晉南,然后雙方進行了拉鋸戰,形成南北文化逐鹿中原的景象。

(一)屈家嶺文化北上晉南

從考古遺存看,屈家嶺文化向四周擴張,向北擴展到山西境內。屈家嶺文化、石家河文化以石家河古城為中心將文化向四周輻射。向北影響至黃河兩岸的廟底溝二期文化,例如,山西垣曲東關遺址、河南偃師滑城遺址、陜西商縣紫荊遺址等都受到它的影響。從何駑的《陶寺文化譜系研究綜論》[9]408-435中所列東關遺址廟底溝二期文化早、中、晚三期與屈家嶺文化、石家河文化同類器物比較中可以看出,屈家嶺文化、石家河文化對廟底溝二期文化有著重要影響,以致二者的眾多陶器幾無差別,這些器物是長江中游常見而北方地區新出的。東關遺址的遺物與屈家嶺文化至石家河文化早期的遺物很相似,河南境內眾多同時期遺址也類同于屈家嶺文化,這說明南方屈家嶺文化率先占領或影響了中原。從文獻上說,大約相當于《左傳·昭公元年》所載的“遷實沈于大夏”時期。

(二)長城及以北地區先民南下晉南,形成陶寺一期文化

陶寺文化及陶寺古城遺址的發現是當代考古的重大事件。陶寺文化是局限于晉南局部地區的古文化,何駑認為陶寺文化早期約為公元前2300年至公元前2100年,中期約為公元前2100年至公元前2000年,晚期約為公元前2000年至公元前1900年④。按碳十四測年,陶寺早期年代還可上推至公元前2500年前。在四方文化交會于陶寺的情況下,判別某期文化的屬主,除了考察生產、生活器具之外,應更多地看大型墓葬所體現的信仰及其標志物。因為生產、生活器具與陶寺當地的地理環境相關,也與當地廣大民眾的生活習性有關,而“信仰”相對持久,則可幫助辨認其統治者之起源地。由考古資料可知,陶寺早、中、晚期文化雖然同屬于一個文化的三個時期,但其統治者當有所不同。

何駑將陶寺文化早期因素與該地早一時期廟底溝二期文化晚期典型因素對比,發現陶寺文化繼承廟底溝文化因素的只占21.91%,而78.09%為新因素,因而得出結論說:“陶寺文化早期遺存是從廟底溝二期文化母體中分離出來并結合其他文化因素而獨立發展的一個新文化。”[9]418

這種新文化的創造者是誰,我們可從其出土遺物來判斷。陶寺遺址早期大墓出土的彩繪“蟠龍”陶盤是判明統治者族屬的重要信息,因為它是族眾心理崇拜的體現。從紅山文化陶片上的紋飾(圖一:2⑤、3⑥)可判斷其與陶寺“龍盤”的密切關系。紅山文化與陶寺文化都處在400毫米等降水量線的附近,其文化近似。

從陶寺遺址出土的一些早期石農具、陶器、糧窖及城址可知其農業性質,這反映的是原居民的生活方式。而出土較多游牧民族常用的細石器⑦,則說明其又有游牧性質,當與北方南下的游牧文化有關。因此,陶寺遺址當是半農半牧(或獵)的文化。以M3015 號大墓為例,共出土178件隨葬品,其中陶器14 件,木器23 件,玉、石器130 件(內含石鏃111 件),骨器11 件,另有30 件被擾動,且發現在灰坑[13]45。可知,大部分是獵狩及肉食器具(鏃、小刀、小錐等)。審視東、南方農業地區的古遺址,雖然也偶見石鏃,但極少用于隨葬,且早期小墓隨葬品一般是1 至2 件細石器。這說明,陶寺遺址除了統治者來自北方外,廣大民眾也多來自北方,應為使用細石器的獵狩族群。

另外,蘇秉琦、董琦認為陶寺文化是長城及以北地區的文化與中原文化結合的產物。田廣金、郭素新以“大青山下斝與甕”為題,專門論證了北方長城地區南下的文化因素,指出:“(陶寺文化)其主要文化因素如彩繪龍紋、三足器與燕山以北和河曲地帶有關。”他們認為北方長城地區在距今4700年至4300年有過發達的城址文化,包括海生不浪文化與老虎山文化等。約距今4300年開始,北方河套地區的岱海周圍石城群、大青山南麓石城群消失,可能南下了,陶寺早期古城始興。氣候的變冷是北方長城地區文化南下晉南的主要原因[14]。

再說,陶寺遺址早期排列有序的5 座大墓出土的重要遺物,表明墓主身份應是當地連續主政的五位大貴族或首領,而這不可能是與之大體同時的堯、舜之墓。因為“堯以楚伯受命”⑧,其地在楚,虞舜也是由堯之遠親升為天子的,且天子均只有一代,不可能有五代君主⑨。

《竹書紀年》:“(堯)七十六年,司空(禹)伐曹、魏之戎,克之。”《呂氏春秋·召類》:“禹攻曹、魏、屈驁、有扈,以行其教。”從這些材料分析,堯七十六年時曾派大禹攻打古“魏”,又根據西周、春秋時的“魏”皆因居古“魏”地(即今山西南部)而稱魏,因此我們推斷,在大禹打敗古魏之前,陶寺之地不可能是堯、舜、禹的政治中心,待大禹攻打古魏國之后,即在陶寺地區開始建都,因而此地被稱為大夏(或西夏)。

林春溥的《古史紀年》曰:“《廣韻》云:魏州名夏,觀扈之國,蓋魏與扈其初本為戎有,及禹滅之后,乃以封其支庶耳。”從文獻記載看,在大禹滅戎之前,晉南大夏之地曾有一個古魏國。

此“魏”,筆者推斷可能就是古書中的鬼方。鬼、魏,字形繁省不同,音同在微部,甲骨文中有“鬼方”,無“魏”字。西周、春秋時又各建有新魏國,因而古老的魏國后裔便稱為鬼方。鬼方在商武丁征伐之后散處大西南,居住在與鬼宿對應的地域,即甘陜直至云貴一帶。王玉哲的《中華遠古史》中也有關于鬼方地望的論斷,與筆者的分析正相吻合。他列舉了春秋時隗姓之赤狄為鬼方后,懷即隗之訛,《史記·殷本紀》中的“九侯”即鬼侯等五個證據,然后結論說:“綜此五證,我們說商、周時的鬼方地域在晉中南部,可以說信而有證了。”[15]378-379有些學者根據卜辭中地理的系聯方法,也提出鬼方的地望應在晉南⑩。鬼方在晉南,而周時的魏國也在晉南,說明魏與鬼方有關聯。鬼方其實多名,是我國北方強大的少數民族。王國維說:

我國古時有一種強梁之外族,其族西自汧、隴,環中國而北,東及太行、常山間,中間或分或合,時入侵暴中國。……其見于商、周間者,曰鬼方、曰混夷、曰獯鬻,其在宗周之季,則曰獫狁。入春秋后,則始謂之戎,繼號曰狄。戰國已降,又稱之曰胡,曰匈奴。綜上諸稱觀之,則曰戎、曰狄者,皆中國人所加之名;曰鬼方、曰混夷、曰獯鬻、曰獫狁、曰胡、曰匈奴者,乃其本名。而鬼方之方、混夷之夷,亦為中國所附加。當中國呼之為戎狄之時,彼之自稱決非如此,其居邊裔者,尤當仍其故號,故戰國時,中國戎、狄既盡,強國辟土,與邊裔接,乃復其本名呼之。[16]296

綜上,我們認為,陶寺文化早期應為半農半牧(或獵)、以北方地區南下民族占統治地位的文化,可能就是禹所伐的古“魏”,或云鬼方前身。鬼方后代或為隗,或為魏。

(三)南方貴族北進晉南,形成陶寺遺址第二期(中期)文化

在陶寺中期小城內發現了一片墓地和一座大墓ⅡM22。此處墓地對了解陶寺遺址變遷起到了關鍵性作用。它與早期大墓及其墓地塋域不同,暗示陶寺文化中期城址對早期城址的替代并非孤立現象。

ⅡM22 隨葬品反映出中期大貴族的喪葬禮制大為改觀,早期大墓常見的陶器群和陶、木、石禮器群不見于ⅡM22。ⅡM22 主要崇尚玉器、彩繪陶器和漆器,彩繪陶器包括小口圓肩蓋罐、折肩罐、雙耳罐、深腹盆、大圈足盆、紅彩草編籃等,漆器包括箱、豆、標桿、鉞柄等,它們可能組成陶寺中期新的禮器群。該墓的葬具為整根大木挖成的船形棺,與其他大墓的非木葬具不一樣。上述變化暗示陶寺早中期之間,盡管陶寺城址繼續作為王都聚落而存在,但是統治集團(家族)有所變化[17]178-179。

陶寺中期“新文化因素”的來源可從出土的玉器、葬具及器物的紋飾等得到啟示。

首先,“陶寺文化中較有特色的籃紋中間夾有細密的橫絲,這種紋飾在早期不見,中晚期則明顯增加”[18]97。審視龍山文化時期全國各地的陶器籃紋紋飾,我們發現:造律臺文化、山東龍山文化、后崗二期文化都不以籃紋為主,而陜甘地區的齊家文化以籃紋和繩紋為主,伊洛地區的王灣三期文化以拍印的籃紋、方格紋、繩紋為主?。籃紋是屈家嶺文化中數量居第二的紋飾,是石家河青龍泉三期中最主要的紋飾[19]203-204。于是,我們認為這種紋飾應當是受屈家嶺文化、石家河文化影響所致,并通過伊洛河流域影響到陶寺及三苗所遷之西羌地區。

其次,陶寺中期大墓的船棺為南方流行的葬具,主要分布在武夷山至四川、貴州一帶。陳明芳說:“懸棺葬起源于盤瓠系統苗瑤中的一些部落。《隋書·地理志》曰:‘盤瓠初死,置之于樹,乃以竹木刺而下之。’……大量的實地調查資料表明,懸棺葬突出的特點是葬地必然選擇依山傍水的地理環境和船形棺的使用。這兩個特點反映出懸棺葬與居住在江河湖海的民族密切相關。這種葬俗是海洋民族心理素質的反映。”[20]15-16她認為,懸棺葬與土葬只是葬式的不同,而船形棺則是一致的。至今,船形棺在南方還有眾多發現。

從地下墓葬看,屈家嶺文化土葬墓發現有木質葬具,如湖北沙洋縣城河新石器時代遺址,發現的112 座墓葬中有70%使用了獨木棺或板棺等葬具[21]。良渚文化大型墓的木葬具多腐爛,唯福泉山M139 保存有獨木船形棺。良渚文化中型墓雖也多有葬具,但葬具不完整,僅有用獨木刳制而成的棺底板,無棺蓋[22]291-310。石家河文化也有此類發現。如湖北石首市走馬嶺遺址M11,“墓底有木質葬具的腐爛痕跡”[23],鄧家灣石家河文化遺址M78 底部殘存一些木灰,推測部分墓葬可能用木質葬具[24]244-245。與陶寺中晚期文化大體同時及稍后的齊家文化也流行船棺葬。這些都反映的是南方水鄉民族的傳統。這種文化與來自南方的“三苗”有關。古史多載,舜“竄三苗于三危”,齊家文化區應當是三苗文化分布區。《后漢書·西羌傳》云:“西羌之本,出自三苗,姜姓之別也。其國近南岳(注:衡山也),及舜流四兇,徙之三危,河關之西南羌地是也。”[25]1939可見,遷于三危的“三苗”其始居地也在長江中游。

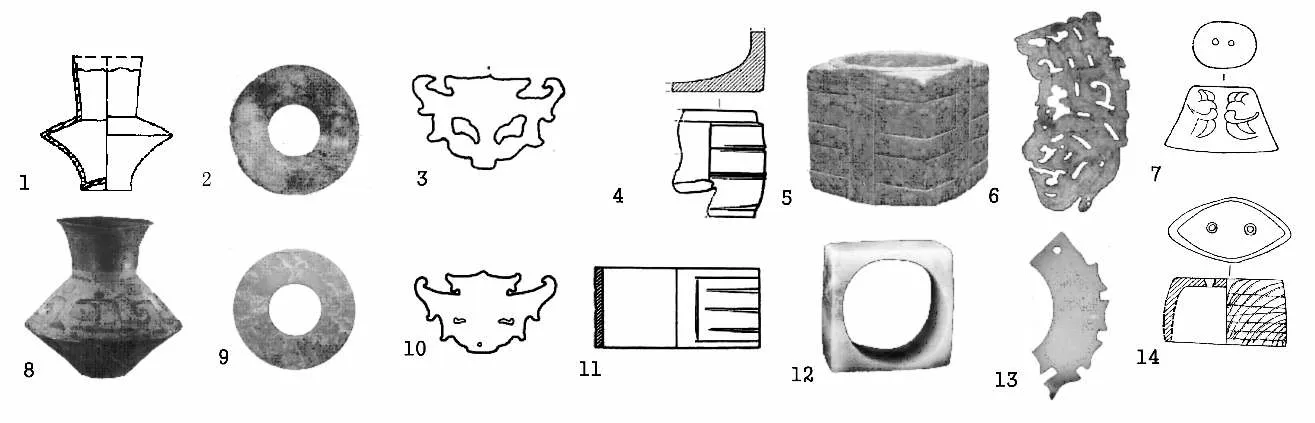

最后,ⅡM22 大墓內玉琮的整體形制更似湖南安鄉度家崗石家河文化墓地出土的玉琮,如“圖二:5”與“圖二:12”所示。相對于玉琮起源地良渚文化同類器而言,石家河文化玉琮射部開始變短,沒有獸面紋,而代之以簡單的線條,陶寺中晚期的玉琮(陶寺文化早期沒有玉琮出土,中晚期的玉琮大多難分是中期還是晚期,故一并敘述)則繼承了石家河文化玉琮的特點,甚至變得更簡單,有的干脆沒有射部,也無紋飾(圖二:4、5、11、12)。因此,陶寺玉琮顯然來自南方,并受江漢地區同類器的影響。

更能說明問題的是獸面玉牌飾。朱乃誠說:“檢視長江中游以外地區至今發現的距今4000年以前的玉器,在中原地區的山西襄汾陶寺遺址發現的獸面玉牌飾與石家河的獸面玉牌飾屬同類器型。”朱先生以為石家河晚期文化(或稱后石家河文化)獸面玉牌(圖二:3)是由陶寺玉獸面(圖二:10)傳入的[26]40-49。此說代表了當時學術界很多學者的觀點。不過,朱先生五年后作了糾正,認為是后石家河文化影響至陶寺文化的結果。朱先生認為陶寺文化玉器的文化傳統大概有五種。

第一,紅山文化晚期玉器的傳統。如玉骨組合頭飾中的小玉璧。或許還有其他玉器,如方形玉璧等,尚待識別。

第二,良渚文化與廣富林文化玉器的傳統。如方柱體的刻紋滑石琮。其他各種玉琮都應是良渚文化玉琮在中原地區的繁衍發展。還有玉璧,主要是那種完整而較厚重的圓形大玉璧,亦是良渚文化的傳統。

第三,石家河文化晚期玉器的傳統。如玉獸面、玉虎頭。而玉璧、玉璜上的扉牙裝飾,也可能與石家河文化晚期玉器有關。

第四,大汶口文化玉器的傳統。如玉牙璧等。

第五,陶寺文化傳統的玉器。這類玉器的種類與數量,在陶寺文化玉器中占有絕對優勢。如多璜聯綴組合玉璧、帶扉牙玉璧、“金玉璧環”、邊緣厚不足0.1 厘米的極薄玉璧、無射部的方形光素短琮、扁平長條形雙孔玉鉞與雙刃玉鉞、由大玉刀改制的各種形制的玉鉞、側邊有楔形凹槽的玉石鉞、出內的玉石鉞、橫向雙孔石鉞、端部兩側有楔形凹口的玉石鉞、窄長條形斜刃石刀、多孔大頭石刀、雙刃鏟形刀、大玉刀、尖首玉圭、玉骨組合頭飾、玉梳形器以及綠松石片貼附腕飾與手鐲等[27]31、37。

筆者贊同朱先生的上述觀點而又有所不同。我們認為,良渚文化在4300年前已經消失,是通過后石家河文化才將源于良渚文化的玉琮傳入陶寺的。檢視陶寺文化玉琮,上面已經沒有獸面紋了,其整體形態更類似后石家河文化玉琮。至于多璜聯綴組合玉璧,帶扉牙玉璧(亦即玉璇璣)最早也當來自屈家嶺文化,可見于湖北保康穆林頭遺址屈家嶺文化墓葬M26。該發掘報告指出:此前,玉牙璧最早發現于山東大汶口文化晚期,后在山東、遼東、陜西等地的龍山文化及湖北后石家河文化時期都有發現。而此次的發現又將湖北玉牙璧出現的年代提早到了距今4800年至4500年左右的屈家嶺文化晚期[28]。筆者認為屈家嶺文化的校正年代為距今約5500年至4800年,各地發展有些不平衡,與石家河文化年代有些交叉,此報告未按校正年代,他們在比較其他地區的同類器時也未按校正年代,因此該報告指出屈家嶺文化玉牙璧比其他各地出土的更早。

從目前考古資料來看,玉璧本是源于大溪文化的。大溪遺址發現了中國最早的玉璧M121:3,從出現時間上說,玉璧是江漢地區大溪文化遺產,其他地區的玉璧時代略晚。順便一提,大溪遺址還發現一種內孔邊緣有領的玉璧式裝飾器,與龍山時代眾多遺址發現的有領玉瑗比較類似,或即此類器的源頭或雛形,在大溪遺址稱之為雙環形耳飾。據發掘報告所記:“雙環形耳飾十四件。呈滑輪狀,分四式。Ⅰ式:五件。M199:1,石質,黑色。扁平圓形,兩面有寬邊,一面大,一面小,中穿孔。大的一面外緣刻成鋸齒形。最大徑4 厘米(圖二一,6)……Ⅲ式:二件。M101:26,石質,黑色,兩面寬邊外移,中間穿孔,一面邊緣刻劃弧形圈四道。”[29]唯大溪遺址發掘的為石質、骨質等,與后世有領玉瑗形制稍有差別。

圖二 陶寺文化與石家河文化器物比較

從時間上說,后石家河文化距今約4400年至4000年?,共測BK84071、BK84066、BK84069、BK84052 四個標本的樹輪校正年代分別為公元前2405±175年、公元前2280±140年、公元前2240±170年、公元前2165±105年?,而陶寺文化中期所測可供參考標本ZK1086、ZK1150、ZK1085、ZK1102 的樹輪校正年代分別為公元前2130±95年、公元前2095±95年、公元前2080±95年、公元前1820±130年,距今約4200年至4000年[9]424。后石家河文化是由本地發展而來,而且玉獸面(《石家河文化玉器》中稱之為虎頭)在石家河文化晚期發現極多,而陶寺文化中期與早期文化明顯不同,顯然是外來的。陶寺玉獸面應當來自后石家河文化。

此外,如“圖二”所列,玉璧、玉璜、陶鈴也有某種程度的相似,只是陶寺文化器物比后石家河文化的更簡陋,尤其玉璧內徑與外徑的比例關系極為相似,而良渚文化玉璧的內徑要小一些。

那么陶寺中期文化的統治者是誰?陶寺中期城址較大(280 萬平方米),約距今4100年至4000年,與夏王朝前期禹、啟、太康正合(據夏、商、周斷代工程年表,夏開始于公元前2070年,又據《竹書紀年》禹在位45年,啟在位16年,太康即位不久被后羿驅逐至河南,夏前期在晉南共計約70年)。因此,陶寺中期大城可考慮為夏禹及啟所建。《竹書紀年》:“帝啟元年癸亥,帝即位于夏邑。大饗諸侯于鈞臺。諸侯從帝歸于冀都。”ⅡM22 大墓的統治者可能為夏啟,因為史載大禹葬會稽,太康失國而退居河南,則只有夏啟可能葬于此。《藝文類聚》卷六二有“《歸藏》曰:昔者夏后啟筮,享神于晉之墟,作為璿臺于水之陽”[30]1118。《歸藏》傳為商代古書,關于夏啟的記載是最古而又最明確的。所以陶寺之地古稱大夏,大約是因為夏啟曾在這里建都。

(四)西北之有窮氏、寒浞戎狄文化占領晉南

據考古發掘報告,陶寺晚期,宮毀城移,殺壯丁、淫婦女、毀宗廟、擾祖陵,帶有強烈的暴力色彩,宮殿區改成了玉石器、骨器加工區?。由此可知,陶寺中、晚期社會發生較大變動,其文化當有不同的屬主。另外,陶寺晚期的小口高領折肩罐、雙大耳罐等同甘青地區齊家文化很相似。由此可推斷,陶寺晚期文化含有來自西方的戎狄文化因素。從文獻可知,太康失國,來自窮石的有窮氏后羿及其佞臣寒浞曾先后代夏而王,因此,晚期文化可能是夷羿有窮氏(與寒浞)文化與夏后氏之復合文化。

《左傳》卷二九有:“昔有夏之方衰也,后羿自鉏遷于窮石,因夏民以代夏政。”晉杜預注:“禹孫太康淫放失國,夏人立其弟仲康,仲康亦微弱,仲康卒,子相立,羿遂代相,號曰有窮,,羿本國名。”不過,杜預將幾個“羿”混淆,對有窮、兩個地名的地望解釋有誤,他以后世之地名當之。能夠保存于后世的地名,大都是后裔們所居之地,他們從先祖所居地遷出,先祖之地因無人居住便可能湮沒。

據文獻記載,“羿”并非僅有一人。偽《書·五子之歌》:“太康尸位,以逸豫滅厥德,黎民咸貳,乃盤游無度,畋于有洛之表,十旬弗反。有窮后羿因民弗忍,距于河,厥弟五人御其母以從,徯于洛之汭,五子咸怨,述大禹之戒以作歌。”宋代林之奇的《尚書全解》曰:“案《左氏傳》襄四年,有夏之方衰也,后羿自遷于窮石,然則窮者,有羿之國名也,其曰有窮者,如云有扈也。后羿,蓋羿是窮之君也。唐孔氏引賈逵說文之言以謂羿帝嚳射官也,羿之先祖世為先王射官,故帝賜羿弓矢使司射。《淮南子》曰:堯時十日并出,堯使羿射九日而落之。《楚辭》‘羿焉彈日,烏焉解羽’,此言雖不經,要之,帝嚳時有羿,堯時亦有羿,則羿是善射之號,非復人之名字。據先儒之意,蓋謂凡善射者皆謂之羿。此有窮之君亦善射,故以羿目之,非是名也,此說為可信。案孟子曰,逢蒙學射于羿,盡羿之道,思天下惟羿為愈已,于是殺羿,此逢蒙所殺之羿,蓋又別是一羿,非有窮之羿也,有窮之羿乃為寒浞所殺,非見殺于逢蒙也,以是知羿非有窮之君,蓋是善射之稱也。”?于是,我們可以大略知道,有窮氏后羿并不是東夷之羿。我們宜用先秦史料來加以考證。

其所謂“遷于窮石”之“窮石”,應當在晉地西北。范三畏說:“《括地志》:蘭門山一名合黎,一曰窮石山,在刪丹縣(今甘肅省山丹縣——引者注)西南七十里。……《離騷》‘夕歸次于窮石兮,朝濯發乎洧盤’,注引《山海經·海內西經》郭注:《淮南子·地形訓》‘弱水出窮石’,窮石今之西郡刪丹。……今按蘭門窮石即祁連冷龍嶺。”[31]呂思勉的《中國民族史》說:“羿遷窮石,果即此弱水所出之窮石者,則當來自湟、洮之間。其地本射獵之區,故羿以善射特聞,而其部族亦強不可圉也。太康此時,蓋失晉陽而退居洛汭。”呂思勉還說:“如左氏所載,羿代夏政,少康中興之事,據杜注,其地皆在山東。設羿所遷窮石果在隴蜀之間,則杜注必無一是處。惜書闕有間,予說亦無多佐證,不能辭而辟之耳。”[32]30-32

筆者以為,“窮”國,從“窮”字而論,持“弓”之“身”于洞“穴”之下,應當是西北地區住窯洞而持弓獵狩之國度,其人善射。在今山西省西北面還有一個地名叫窮桑,也與“窮”有關。羅泌在《路史》卷三云:“《拾遺記》言窮桑者西海之濱也,地有孤桑千尋,蓋在西垂少昊之居,梁雍之域。”《山海經·海外西經》在軒轅之國的北面有“窮山”,曰:“軒轅之國在此窮山之際……窮山在其北,不敢西射,畏軒轅之丘。”

根據這些先秦古籍,窮石應該在今山西省西北至甘肅、青海之間,很象石峁、齊家文化所在地。

有學者認為后石家河文化玉器可能受石峁石雕的影響。筆者以為,石峁文化石雕在石峁文化中晚期(距今約4000年至3800年)才使用,比后石家河文化出玉器的遺址(距今約4200年至4000年)約晚200年,而且它不應是早期神殿殘物利用。因為,鑲嵌工藝是石峁文化特色,與其藏玉于墻,用玉奠基之俗相合,而且出土的石雕極大部分完整無損,個別倒置可能是晚期維修時所致。再說,其北墻還有二組眼睛石雕,雙眼是兩塊石頭同時鑲嵌于墻的,若為殘物利用,兩只眼睛怎么會處于同一水平線,共同構成一對?石峁文化石雕及玉器可謂全盤吸收了后石家河文化玉器風格與器形,而后石家河文化不見石峁牛、馬、蛇等石雕類型,因此,它們是單向歷時傳播而不是雙向同時互動的。

從陶寺文化晚期城毀宮移,且文化因素明顯帶有甘肅、青海地區齊家文化(石峁文化與齊家文化近似)因素的情況,可以判斷此文化為西北之戎狄文化。前文已述大禹夏文化與遷于西羌的“三苗”文化的關系。陶寺晚期與齊家文化相似則很好理解,因為大禹本出于西羌,而西羌之夷羿與夏禹有同盟關系,是夏的部下,其利用太康游獵百日不歸而發動政變,“因夏之民以代夏政”,其建立的文化當然也是夏文化,所以何駑先生說陶寺晚期與中期文化無多少變化,只是宮毀城移,不再是政權中心。其宮殿變成了制玉、制石作坊,表現出典型的游牧文化區特征。

從陶寺文化早、中、晚三期文化特色大不相同及文化特點可以判斷,這里曾分別由南北兩方統治者輪流統治,而廣大人民仍舊生活在本地,因此其三期文化又具相似性。

(五)東下馮二里頭文化占領晉南

陶寺文化晚期之后,在山西又出現了東下馮遺址,遺址面積約25 萬平方米。遺址內發現有二里頭時期的灰坑、房屋、墓葬、溝槽、水井、陶窯等遺跡,出土物包括陶器、蚌器、骨器、銅器、石器、卜骨等。此外,還發現二里崗時期城址,城址南部呈曲尺狀,保存較好,城外環有護城壕。二里崗時期城墻等眾多遺跡的發現,顯示了東下馮遺址在夏商時期延續存在的特殊意義。其年代約為公元前1900年至公元前1500年。主要分布于河南、湖北地區的二里頭文化占領了晉南,說明南方文化又占領了山西南部。

從以上論證可知,距今4800年至3800年,南方農業與北方半農半牧(或半獵)兩個民族就已逐鹿中原,從此,南北文化便漸趨融合。當然,這并不意味著中原就是某政權的發祥地。世界文明古國大都在北緯30 度左右,中國也不例外,早期文明也首先出現在長江流域,但中國的情況與世界其他文明古國有所不同,北方還有強大的半農半牧(或半獵)民族,如葷粥、匈奴、突厥、女真、蒙古等,南北民族爭取中原并皆欲統治對方。因此,夏、商、周以來,無論是北方還是南方的統治者,其強大之時,大都以中原為政治中心。

世界兩大強勢文化,一為發源于兩河流域的蘇美爾文明,約5300年前興起于西亞,然后再到希臘、羅馬,再推及西班牙、葡萄牙、英國,即從北緯30 度推至北緯35 度,再到北緯40 度地區。另一個強勢文化即中華文明,5300年前興于長江流域,后推廣至北緯35 度左右的黃河流域,再推廣至北緯40 度的北方地區。盡管北方地區早就有人類生存,也創造了輝煌的上古文化,但作為強勢“國家”(文明)的中心大體是由南向北發展的。這可能是個大趨勢。

總之,從地下考古材料來說,從大約18000年至4000年前,江漢地區自彭頭山文化、高廟文化,至大溪文化、屈家嶺文化、石家河文化一直是中國的經濟、文化、宗教等領先地區之一,是華夏文化的最早發祥地,并長期向四周尤其是向北傳播。長江下游地區上山文化、跨湖橋文化、河姆渡文化,直到良渚文化,有很高的文化成就,與長江中游、北方地區也多有互動。中國北方地區新石器時代到來的時間比南方略晚,但也有其獨特的文化魅力,裴李崗文化、磁山文化旱作農業成熟,仰韶文化、紅山文化在中國上古也盛極一時,其中仰韶文化影響北至內蒙古,南至長江。其后,陶寺文化、石峁文化以其強勁的活力登上歷史舞臺,并與江漢地區屈家嶺文化、石家河文化爭奪中原。南北兩大生業區及區域內部各有其文化特色,相互交流并共同促成了中華民族多元一體格局的形成。

注釋

①張弛:《論賈湖一期文化遺存》,《文物》2011年第3期,第46-53 頁。②嚴文明:《內蒙古中南部原始文化的有關問題》,《內蒙古中南部原始文化研究文集》,海洋出版社1991年版,第7-16 頁。③劉俊男:《石家河文化的北漸及其對豫中西地區的影響》,《中原文物》2013年第1 期,第23-39 頁,(第2 期《作者來信》有更正)。④何駑:《陶寺文化遺址——走出堯舜禹“傳說時代”的探索》,《中國文化遺產》2004年創刊號,第59-64 頁。⑤郭大順:《紅山文化》,文物出版社2005年版,第131 頁。⑥郭大順:《良渚紅山逐鹿中原》,中國良渚文化博物館編的《良渚文化論壇》(第一輯),1999年內刊。⑦中國社會科學院考古研究所山西工作隊,臨汾地區文化局:《1978~1980年山西襄汾陶寺墓地發掘簡報》,《襄汾陶寺遺址研究》,科學出版社2007年版,第51-53 頁。中國社會科學院考古研究所山西工作隊等:《山西襄汾陶寺城址2002年發掘報告》,《襄汾陶寺遺址研究》,科學出版社2007年版,第153-156 頁。⑧漢代許慎的《淮南鴻烈解·兵略訓第十五》,元代梁益的《詩傳旁通》卷十四,宋代羅泌的《路史》卷二十七,清代程大中的《四書逸箋》卷六。⑨關于堯帝的政治中心在南方詳拙著《長江中游地區文明進程研究》第五章中有關“帝堯”的論述。劉俊男:《長江中游地區文明進程研究》,科學出版社2014年版,第319-338 頁。⑩陳夢家:《殷墟卜辭綜述》,中華書局1988年版,第275 頁;李學勤:《殷代地理簡論》,科學出版社1959年版,第75 頁。?張江凱,魏峻:《新石器時代考古》,文物出版社2004年版,第226、134、223、217、240 頁。?何介鈞:《長江中游新石器時代文化》,湖北教育出版社2004年版,第205 頁。張江凱,魏峻:《新石器時代考古》,文物出版社2004年版,第246 頁。?北京大學考古系碳十四實驗室:《碳十四年代測定報告(七)》,《文物》1987年第11 期,校正年代在文物出版社1982年版的《考古工作手冊》中查得。?何駑等:《襄汾陶寺城址發掘顯現暴力色彩》,《中國文物報》2003年1月31日,第1 版。嚴志誠,何駑:《山西襄汾陶寺城址2002年發掘報告》,《考古學報》2005年第3期。?宋代林之奇:《尚書全解》,文淵閣《四庫全書》本。