相似文本·思想親緣·曾思孟關系*——《孟子》“思誠”章的三大論域

楊海文

《孟子》有不少單章充盈深邃的哲學內涵,《孟子·離婁上》“思誠”章(以下簡稱《孟子》7·12①)即是其一。這一哲學內涵需要通過思想史解讀,方能得到全面而深切的敞開。包括《孟子》7·12在內的四個相似文本,其似曾相識的字句同異值得分辨,其環環相扣的思想關聯值得分析,其薪火相傳的學脈傳承值得分疏。與傳統的解讀相比,我們增加了比較研究的文本數量,彰顯了思想發展的親緣屬性,理順了曾子、子思、孟子的演變歷程,旨在經由《孟子》單章,達成對《孟子》深度解讀及其思想研究的學術使命。

一、四個相似文本的字句同異

《孟子》7·12 的全文為:“孟子曰:‘居下位而不獲于上,民不可得而治也。獲于上有道:不信于友,弗獲于上矣。信于友有道:事親弗悅,弗信于友矣。悅親有道:反身不誠,不悅于親矣。誠身有道:不明乎善,不誠其身矣。是故誠者,天之道也;思誠者,人之道也。至誠而不動者,未之有也;不誠,未有能動者也。’”譯文可作:“孟子說:‘居于下級的職位而不讓上級獲信,人民不可以得到治理。讓上級獲信有方法:不讓朋友信任,不會讓上級獲信。讓朋友信任有方法:事奉父母而他們不愉悅,不會讓朋友信任。愉悅父母有方法:反省自身而不實誠,不會讓父母愉悅。實誠自身有方法:不明辨良善,不會實誠自身。所以實誠是上天的法則,追求實誠是人類的法則。至極的實誠而不感動人們的,未曾有過;不實誠,未曾有過能夠感動人們的。’”

從先秦至西漢,有三個文本與《孟子》此章相似。

其一見于《孔子家語·哀公問政》:“在下位不獲于上,民弗可得而治矣。獲于上有道:不信于友,不獲于上矣。信于友有道:不順于親,不信于友矣。順于親有道:反諸身不誠,不順于親矣。誠身有道:不明于善,不誠于身矣。誠者,天之至道也;誠之者,人之道也。夫誠,弗勉而中,不思而得,從容中道,圣人之所以體定也;誠之者,擇善而固執之者也。”②此段冠以“孔子曰”,亦即孔子之言。

其二見于《禮記·中庸》(簡稱《中庸》):“在下位不獲乎上,民不可得而治矣。獲乎上有道:不信乎朋友,不獲乎上矣。信乎朋友有道:不順乎親,不信乎朋友矣。順乎親有道:反諸身不誠,不順乎親矣。誠身有道:不明乎善,不誠乎身矣。誠者,天之道也;誠之者,人之道也。誠者不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也。誠之者,擇善而固執之者也。”[1]1632此段未冠以“孔子曰”,實亦孔子之言(下文詳論)。

其三見于《淮南子·主術訓》:“國有以存,人有以生。國之所以存者,仁義是也;人之所以生者,行善是也。國無義,雖大必亡;人無善志,雖勇必傷。治國上使不得與焉;孝于父母,弟于兄嫂,信于朋友,不得上令而可得為也。釋己之所得為,而責于其所不得制,悖矣!士處卑隱,欲上達,必先反諸己。上達有道:名譽不起,而不能上達矣。取譽有道:不信于友,不能得譽。信于友有道:事親不說,不信于友。說親有道:修身不誠,不能事親矣。誠身有道:心不專一,不能專誠。道在易而求之難,驗在近而求之遠,故弗得也。”[2]316-317此段未標識說話人身份,當與《淮南子》以道家雜糅百家有關。

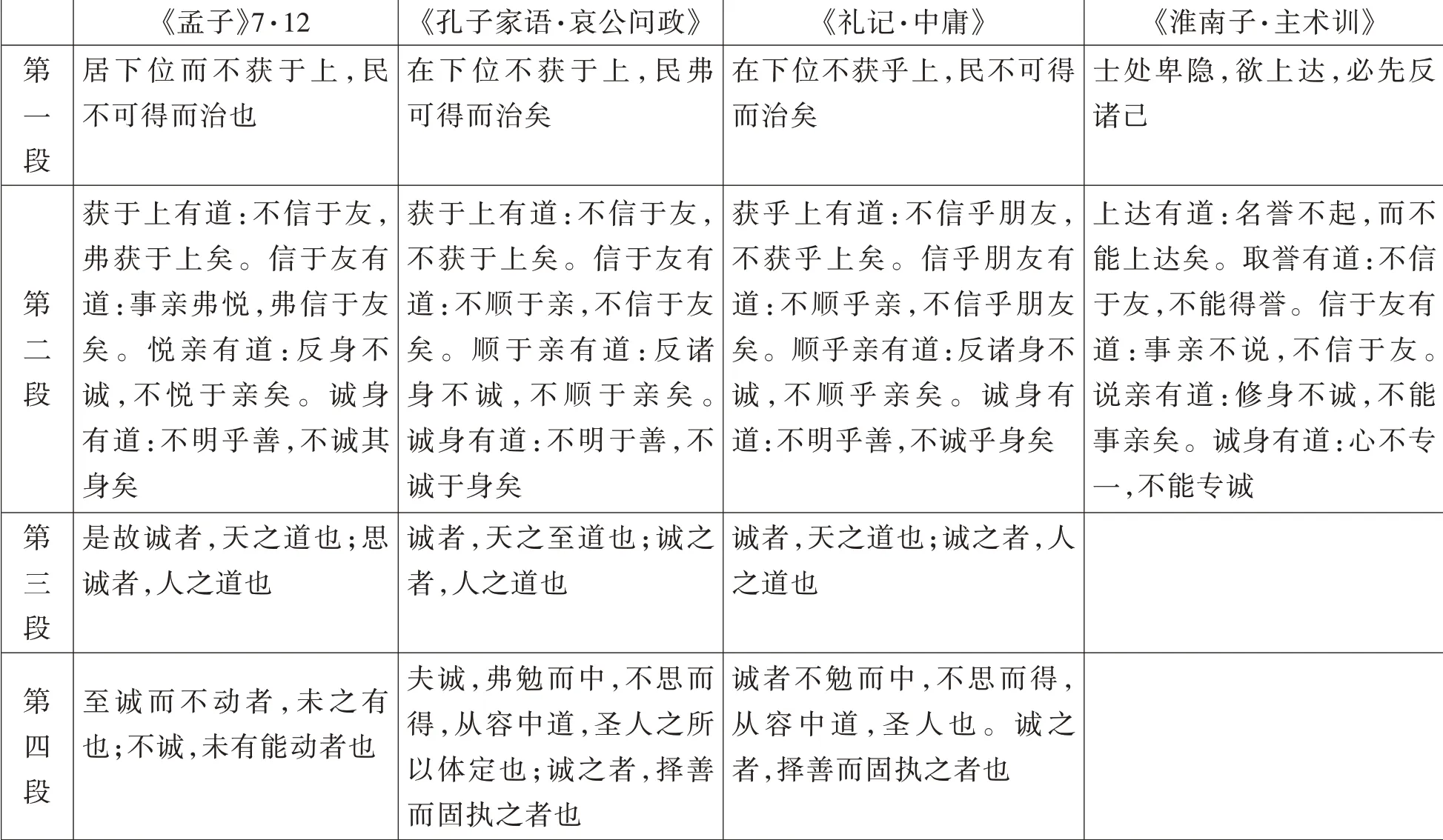

以上四個相似文本,其思想發生影響的年代先后當為《孔子家語》《中庸》《孟子》《淮南子》。從思想史角度看,《中庸》與《孟子》的關聯眾所周知,《孔子家語》與《中庸》《孟子》的關聯舉足輕重。現將《孟子》此章分作四段,借以區分這四個文本在文字表述、語句組成上的同異。其中,從文字表述看第一段,《孔子家語》《中庸》《孟子》大致相同,《淮南子》與前三者差異較大;從文字表述看第二段,《孔子家語》《中庸》《孟子》大致相同,《淮南子》與前三者差異較大;《孔子家語》《中庸》《孟子》第三段的文字表述大致相同,《淮南子》無此段;《孔子家語》《中庸》第四段的文字表述大致相同,《孟子》與它們的差異較大,但《淮南子》無此段。以上所述的同異,如下表所示:

第一段第二段第三段第四段《孟子》7·12居下位而不獲于上,民不可得而治也《孔子家語·哀公問政》在下位不獲于上,民弗可得而治矣《禮記·中庸》在下位不獲乎上,民不可得而治矣《淮南子·主術訓》士處卑隱,欲上達,必先反諸己獲于上有道:不信于友,弗獲于上矣。信于友有道:事親弗悅,弗信于友矣。悅親有道:反身不誠,不悅于親矣。誠身有道:不明乎善,不誠其身矣是故誠者,天之道也;思誠者,人之道也獲于上有道:不信于友,不獲于上矣。信于友有道:不順于親,不信于友矣。順于親有道:反諸身不誠,不順于親矣。誠身有道:不明于善,不誠于身矣誠者,天之至道也;誠之者,人之道也獲乎上有道:不信乎朋友,不獲乎上矣。信乎朋友有道:不順乎親,不信乎朋友矣。順乎親有道:反諸身不誠,不順乎親矣。誠身有道:不明乎善,不誠乎身矣上達有道:名譽不起,而不能上達矣。取譽有道:不信于友,不能得譽。信于友有道:事親不說,不信于友。說親有道:修身不誠,不能事親矣。誠身有道:心不專一,不能專誠誠者,天之道也;誠之者,人之道也至誠而不動者,未之有也;不誠,未有能動者也夫誠,弗勉而中,不思而得,從容中道,圣人之所以體定也;誠之者,擇善而固執之者也誠者不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也。誠之者,擇善而固執之者也

綜上可知,其一,《孔子家語》《中庸》《孟子》的文字表述、語句組成大致相同,但《淮南子》的文字表述差異較大,語句組成少了兩段。其二,從“不”“弗”二字用于“獲上→信友→悅親→誠身→明善”系列看,《孟子》五用“不”、三用“弗”而不工整,《孔子家語》《中庸》《淮南子》均八用“不”字而工整。其三,盡管語句有多寡、文字有同異,但四者“明善→誠身→悅親→信友→獲上”的思想旨趣基本一致。其四,《孟子》《淮南子》對《孔子家語》《中庸》的孔子之言予以繼承并創新,此乃不爭之實。其五,《淮南子》的涉案部分與《孟子》7·12 相似,而其緊接的“道在易而求之難,驗在近而求之遠,故弗得也”與《孟子》7·11 的“道在邇而求諸遠,事在易而求諸難”相似,此乃《淮南子》繼承并創新《孟子》的例證。

二、《孟子》與《中庸》的思想親緣

周末漢初出現了很多典籍。文獻學者力圖確定其作品具體形成年代,思想史家企圖界定其思想發生影響的年代。這兩種思考方式經常充滿矛盾,所以文獻學者認定有的典籍為偽書,而思想史家未必這樣看。《孔子家語》在歷史上就常被文獻學者以及受此影響的思想史家當作偽書。龐樸(1928—2015)指出:“以前我們多相信,《家語》乃王肅偽作,雜抄自《禮記》等書。《禮記》乃漢儒纂輯,非先秦舊籍,去圣久遠,不足憑信。具體到‘民之父母’一節,則認為,其五至三無之說,特別是‘三無’之無,明顯屬于道家思想,絕非儒家者言,可以一望而知。現在上博藏簡《民之父母》篇的再世,轟然打破了我們這些成見。對照竹簡,冷靜地重讀《孔子家語·禮論》和《禮記·孔子閑居》,不能不承認,它們確系孟子以前遺物,絕非后人偽造所成。”③楊朝明指出:“《家語》不僅是專門的孔子儒學的記錄,而且在規模上也超過了儒家‘四書’中的任何一部。與《論語》的簡略相比,《家語》有完整的場面;與《大學》《中庸》作為專題論文相比,《家語》中的思想更為全面;《史記》記錄了孔子事跡,但《家語》的記錄時代更早,內容更多,更加準確。孔子的思想博大精深,要準確地理解孔子,要真正走近孔子,決不能舍棄《家語》,《家語》可以當之無愧地被稱為‘孔子研究第一書’!”④既然《孔子家語》“確系孟子以前遺物”,又是“孔子研究第一書”,大致可斷定孟子受其思想影響。古往今來,罕見有人專門研究《孟子》7·12 與《孔子家語》的思想關聯,問題意識匱乏;但人們對《孟子》7·12 與《中庸》的思想關聯津津樂道,問題意識鮮明。從權宜之計看本文的研究,我們認為:講清了后者,可以視作講清了前者。

從單章與單章的關聯看,《孟子》7·12 既可與前此的7·9 貫通,又可與后此的13·4 貫通。先看基于“有道”而貫通。《孟子》7·9 指出:“桀、紂之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲與之聚之,所惡勿施爾也。”這里的“有道”側重主體之君,“求道”的次序是天下←民←心(好惡),以及心(好惡)→民→天下。《孟子》7·12 指出:“居下位而不獲于上,民不可得而治也。獲于上有道:不信于友,弗獲于上矣。信于友有道:事親弗悅,弗信于友矣。悅親有道:反身不誠,不悅于親矣。誠身有道:不明乎善,不誠其身矣。”這里的“有道”側重主體之臣,“求道”的次序是獲上←信友←悅親←誠身←明善,以及明善→誠身→悅親→信友→獲上。再看基于“反身”而貫通。《孟子》7·12 指出:“悅親有道:反身不誠,不悅于親矣。”這里側重不實誠就不能“反身”。《孟子》13·4 指出:“反身而誠,樂莫大焉。”這里側重實誠就能“反身”。以上所述,《孟子》7·12 基于“有道”而與7·9 貫通,認為王道政治學包括君、臣兩類主體,但其治世目標則一;它又基于“反身”而與13·4 貫通,認為實踐倫理學面臨不做功夫、做功夫兩類情形,但其修身旨趣無二。

宋元孟學史曾就《孟子》7·12 的“明善”“思誠”“修身”關系引發爭論。正題出自《孟子集注》卷7《離婁章句上》:“此章述《中庸》孔子之言,見思誠為修身之本,而明善又為思誠之本。”[3]282朱熹(1130—1200)認為:修身本于思誠,思誠本于明善。反題出自《饒雙峰講義》卷13《孟子三·居下位章》:“《集注》‘明善又為思誠之本’,似‘明善’之外又有個‘思誠’,恐非本文之意,蓋‘明善’即是‘思誠’。”[4]455饒魯(1193—1264)與朱熹針鋒相對,認為思誠即是明善、明善即是思誠。合題出自《孟子通七·離婁章句上》:“《通》曰:饒氏疑《集注》‘明善又為思誠之本’,似‘明善’之外又有個‘思誠’,恐非本文之意,蓋‘明善’即是‘思誠’。余就《集注》觀之,無可疑者。其釋‘思誠’云:‘欲此理之在我者,皆真實而無偽。’釋‘明善’云:‘即事以窮理。’學者未有不能即事以窮理,而可使理之在我者皆實而無偽也。況孟子言所謂‘思誠’,即《中庸》所謂‘誠之’,其功夫皆兼知行而言。《集注》所謂‘思誠者修身之本’,是修身以知行為先;‘明善又為思誠之本’,是知行之中又當以知為先也。饒氏疑之過矣。”⑤胡炳文(1250—1333)抑饒申朱,認為:修身本于思誠,是言修身以知行為先;思誠本于明善,是言知行之中又當以知為先。

從《孟子》7·12“明善→誠身→悅親→信友→獲上”的次序看,可見明善既是一根而發的砥柱、又是貞下起元的樞紐,不明善就不足以思誠,不思誠就不足以修身。唐文治(1865—1954)指出:“明善者,吾心之良知也。家庭、社會之暗塞,由吾心之良知以光明之;世界之晻味,亦由吾心之良知以光明之。然而此良知者,不免為氣質所錮,物欲所蔽,最易于汩沒者也。故必居敬、窮理以涵養之,讀書、取友以磨礱之,博學、審問、慎思、明辨、篤行以固守之。如是而吾身乃可以誠,反是則為暗塞,為晻昧。故曰:‘不明乎善,不誠其身矣。’此孟子傳孔子、子思子之學說也。”⑥《孟子》7·12 兩言“動”字:“至誠而不動者,未之有也;不誠,未有能動者也。”朱熹《孟子集注》卷7《離婁章句上》指出:“楊氏曰:‘動便是驗處,若獲乎上、信乎友、悅于親之類是也。’”[3]282經復核,楊時此語不見于《楊時集》。《楊時集》卷11《語錄二·余杭所聞一》第7條指出:“今之君子欲行道以成天下之務,反不知誠其身。豈知一不誠,它日舟中之人盡為敵國乎?故曰:‘不誠,未有能動者也。’夫以事上則上疑,以交朋友則朋友疑,至于無往而不為人所疑,道何可行哉?蓋忘機,則非其類可親;機心一萌,鷗鳥舞而不下矣,則其所能所為可謂高矣。”⑦以上文字專釋《孟子》7·12“獲于上有道”至“不悅于親矣”,可與朱注引楊時語互參。《饒雙峰講義》卷13《孟子三·居下位章》則指出:“人要為君取信,必須朋友稱譽薦進。然朋友所以稱譽,必能修身、齊家,方有可稱者。若是不悅于親,則何可稱之?有能悅親,必出于誠心乃可。這是推原誠身,效驗如此。若說誠身工夫,則無間于事親、取友、事君、治民之際。誠到至處自能動物,則以之事親而親悅,以之取友而友信,以之事君而君用,以之治民而民從,初無先后之分矣。”[4]455由此可見,動即是效驗,旨在昭示“獲上←信友←悅親←誠身←明善”與“明善→誠身→悅親→信友→獲上”密不可分、渾然一體。因故,何漱霜指出:“本章系孟子示人以誠身之方及其所收之效也。蓋事上得君,乃可臨民;信友悅親,全在本身。是以曾子三省,大雅矜矜,以誠為貴也。”[5]25《孟子文法讀本》卷3《離婁》錄吳闿生(1877—1950)眉批:“‘至誠’二句,拍合章首,振蕩作收,矯健屈拏如蛟龍,欲去而迴其首。”⑧

《孟子》7·12 七言“誠”字(先后為“反身不誠”“誠身有道”“不誠其身矣”“是故誠者”“思誠者”“至誠而不動者”“不誠”),是該章最重要的關鍵詞。從《中庸》《孟子》的涉案文本看,何謂“誠”“誠者”“誠之者(思誠者)”?《中庸章句》第20 章指出:“誠者,真實無妄之謂,天理之本然也。誠之者,未能真實無妄,而欲其真實無妄之謂,人事之當然也。”[3]31《孟子集注》卷7《離婁章句上》指出:“誠,實也。”“誠者,理之在我者皆實而無偽,天道之本然也;思誠者,欲此理之在我者皆實而無偽,人道之當然也。”[3]282朱熹以“實”解“誠”,以“真實無妄之謂”“理之在我者皆實而無偽”解“誠者”,以“未能真實無妄,而欲其真實無妄之謂”“欲此理之在我者皆實而無偽”解“誠之者(思誠者)”,又以“天理之本然”“人事(道)之當然”區分并勾連“誠者”“誠之者(思誠者)”,高屋建瓴,前后相續,奠定了四書學“誠論”的義理架構。其中,《孟子集注》的“誠論”又比《中庸章句》更能彰明道德實踐之“理”與“我”的主體間性。《中庸章句》篇首指出:“此篇乃孔門傳授心法,子思恐其久而差也,故筆之于書,以授孟子。其書始言一理,中散為萬事,末復合為一理,‘放之則彌六合,卷之則退藏于密’,其味無窮,皆實學也。”[3]17依據此一共識,思孟關系借助《中庸》《孟子》的涉案文本得以敞開,“實學”成為《中庸》《孟子》“誠論”的本質概括。

從《孟子集注》先于《中庸章句》撰著并成書看,《孟子集注》以“實而無偽”釋“誠”,而《中庸章句》以“真實無妄”釋“誠”,既是守正創新,又是兼容并蓄。一方面,《中庸章句》以“真實無妄”釋“誠”,本于《河南程氏遺書》卷6《二先生語六》:“無妄之謂誠,不欺其次矣。”又本于同書卷21 下《伊川先生語七下》:“真近誠,誠者無妄之謂。”[6]92,274合此二條,可知朱熹借“真實無妄”以守正創新程頤(1033—1107)之“真誠無妄”。另一方面,顧炎武(1613—1682)《日知錄》卷18“破題用莊子”條指出:“‘五經’無‘真’字,始見于老、莊之書。”⑨“四書”亦無“真”字。字詞無學派之分,觀念有黨性之別。從“實而無偽”到“真實無妄”,可知朱熹沿襲程頤借“真實”以兼容并蓄道家之“真”。《朱子語類》卷14《大學一·綱領》指出:“某要人先讀《大學》,以定其規模;次讀《論語》,以立其根本;次讀《孟子》,以觀其發越;次讀《中庸》,以求古人之微妙處。”[7]249俞樾(1821—1906)指出:“朱子所定《四書》,本以《大學》《論語》《孟子》《中庸》為次。”⑩從朱子四書學的心路歷程看,《孟子集注》借“實而無偽”而觀其發越,其“誠論”旨在彰明道德實踐之“理”與“我”互涵互攝的主體間性;《中庸章句》借“真實無妄”而求其微妙,其“誠論”旨在辨析本體建構之“真”與“妄”涇渭分明的哲學本性。前者可謂側重實踐理性,后者可謂側重純粹理性,兩者承前啟后、前赴后繼,此亦不可不辨。

前引與《孟子》7·12 相似的《淮南子·主術訓》涉案文本指出:“誠身有道:心不專一,不能專誠。”張九成(1092—1159)《孟子傳》卷15 指出:“誠之為用,無所不動之意也。然世之論誠者,多錯認專為誠。夫至誠無息,息非誠也。倘以專為誠,則是語言寢處、應對酬酢皆離本位矣。故世之行誠者,類皆不知通變。……此孟子指文公以性善而能力行三年之喪,使百官族人稱其為知,而四方來觀者皆大悅而歸者是也。嗚呼!誠如此其大,而乃競指專以為誠。使專謂之誠,則農夫、樵叟皆圣人矣。吁!可怪也。”?以上批評如若針對《淮南子》而發,則又旨在辟異端。《中庸》《孟子》的“誠論”是中國哲學史的重要議題,南宋陳淳(1159—1223)的《北溪字義》卷上《誠》、清代戴震(1723—1777)的《孟子字義疏證》卷下《誠(二條)》對此做過深入探討。前者指出:“孟子又謂‘思誠者,人之道’,正是得子思此理傳授處。”“‘誠’字后世都說差了。到伊川方云‘無妄之謂誠’,字義始明。至晦翁又增兩字,曰‘真實無妄之謂誠’,道理尤見分曉。”“誠在人言,則圣人之誠,天之道也;賢人之誠,人之道也。”“誠與信相對論,則誠是自然,信是用力;誠是理,信是心;誠是天道,信是人道。誠是以命言,信是以性言。誠是以道言,信是以德言。”?后者指出:“誠,實也。據《中庸》言之,所實者,智、仁、勇也;實之者,仁也,義也,禮也。”“質言之,曰人倫日用;精言之,曰仁、曰義、曰禮。所謂‘明善’,明此者也;所謂‘誠身’,誠此者也。質言之,曰血氣心知;精言之,曰智、曰仁、曰勇。所謂‘致曲’,致此者也;所謂‘有誠’,有此者也。”“言乎其盡道,莫大于仁,而兼及義,兼及禮;言乎其能盡道,莫大于智,而兼及仁,兼及勇。是故善之端不可勝數,舉仁、義、禮三者而善備矣;德性之美不可勝數,舉智、仁、勇三者而德備矣。曰善,曰德,盡其實之謂誠。”?兩者的不同在于:《北溪字義》尊朱,《中庸》《孟子》的“誠論”得以還原并深化,乃以“做哲學史”的方式系統地展開四書學視域中的“誠論”;《孟子字義疏證》駁朱,《中庸》《孟子》的“誠論”得以繼承并超越,乃以“做哲學”的方式創新地建構新孟學視域中的“誠論”。

從《孟子》7·12 與《中庸》涉案文本的思想親緣關系看,前者說的“至誠而不動者,未之有也;不誠,未有能動者也”,對應于后者說的“誠者不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也。誠之者,擇善而固執之者也”。盡管兩者的含義各自不同,但并不表明《孟子》沒有傳承《中庸》這一思想。其一,《孟子》8·19 指出:“舜明于庶物,察于人倫,由仁義行,非行仁義也。”譯文可作:“舜明辨眾物的道理,洞察人類的倫常,率由仁義而自然實行,不是勉強實行仁義。”“由仁義行”與“行仁義”即是“從容中道”與“擇善固執”之意。其二,《孟子》13·15 指出:“人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。”譯文可作:“人們不經學習就有的能力,是自身至善的能力;不經思慮就有的知識,是自身至善的知識。”“不學而能”與“不慮而知”即是“不勉而中”與“不思而得”之意。其三,《孟子》13·30 指出:“堯、舜,性之也;湯、武,身之也;五霸,假之也。”譯文可作:“堯、舜是本性仁義,商湯、武王是親身仁義,五霸是借用仁義。”又,《孟子》14·33:“堯、舜,性者也;湯、武,反之也。”譯文可作:“堯、舜是本性仁義,商湯、武王是返歸仁義。”“性之也”與“身之也”(“性者也”與“反之也”)即是“誠者”與“誠之者”之意。是故,《中庸》涉案文本的最后一段,已被《孟子》8·19、13·15、13·30、14·33 予以認同并創新。經由《孟子》7·12的深度解讀,這些思想史線索得以豁然敞開。

三、從思孟關系到曾孟關系

明代王祎(1321—1373)《王忠文集》卷4《四子論》指出:“‘四子’,《論語》《大學》《中庸》《孟子》也。《論語》,孔子及門人問答之微言,而記于曾子、有子之門人。《大學》,亦孔氏遺書。其《經》一章,孔子之言而曾子所記;《傳》十章,則曾子之言而門人記之。《中庸》三十三章,子思之所作。《孟子》七篇,孟子所著,或曰其門人之所述也。”[8]68所謂“《中庸》三十三章,子思之所作”只是一般說法,但不能說《中庸》所有的文字都是子思之言,“子思之作”與“子思之言”是有區別的。如果抹煞這一區別,結果就會導致人們將與《孟子》7·12 相似的《中庸》涉案文本直接當作子思之言。它究竟是孔子之言還是子思之言呢?南宋學者的相關探討值得重視,蓋因既有視作孔子之言者,亦有視作子思之言者。

一是張九成《孟子傳》卷15 指出:“此一章乃子思中庸之學,而孟子于其中又擴大。”?此說將《中庸》涉案文本視作子思之言。

二是朱熹《孟子集注》卷7《離婁章句上》指出:“此章述《中庸》孔子之言,見思誠為修身之本,而明善又為思誠之本。乃子思所聞于曾子,而孟子所受乎子思者,亦與《大學》相表里,學者宜潛心焉。”[3]282此說將《中庸》涉案文本視作孔子之言。所謂“此章述《中庸》孔子之言”,本于《孔子家語·哀公問政》:“公曰:‘為之奈何?’孔子曰:‘齊潔盛服,非禮不動,所以修身也;去讒遠色,賤財而貴德,所以尊賢也;爵其能,重其祿,同其好惡,所以篤親親也;官盛任使,所以敬大臣也;忠信重祿,所以勸士也;時使薄斂,所以子百姓也;日省月考,既廩稱事,所以來百工也;送往迎來,嘉善而矜不能,所以綏遠人也;繼絕世,舉廢邦,治亂持危,朝聘以時,厚往而薄來,所以懷諸侯也。治天下國家有九經,其所以行之者一也。凡事豫則立,不豫則廢。言前定則不跲,事前定則不困,行前定則不疚,道前定則不窮。在下位不獲于上,民弗可得而治矣。獲于上有道:不信于友,不獲于上矣。信于友有道:不順于親,不信于友矣。順于親有道:反諸身不誠,不順于親矣。誠身有道:不明于善,不誠于身矣。誠者,天之至道也;誠之者,人之道也。夫誠,弗勉而中,不思而得,從容中道,圣人之所以體定也;誠之者,擇善而固執之者也。’”?另可參見朱熹《中庸章句》:“右第二十章。此引孔子之言,以繼大舜、文、武、周公之緒,明其所傳之一致,舉而措之,亦猶是耳。蓋包費隱、兼小大,以終十二章之意。章內語誠始詳,而所謂誠者,實此篇之樞紐也。又按:《孔子家語》亦載此章,而其文尤詳。‘成功一也’之下有‘公曰:子之言美矣至矣,寡人實固,不足以成之也’,故其下復以‘子曰’起答辭。今無此問辭,而猶有‘子曰’二字。蓋子思刪其繁文以附于篇,而所刪有不盡者,今當為衍文也。‘博學之’以下,《家語》無之,意彼有闕文,抑此或子思所補也歟?”?

三是張栻(1133—1180)《孟子說》卷4《離婁上》指出:“此說見于子思子《中庸》之書。子思述孔子之意,而孟子傳乎子思者也。”[9]355此說將《中庸》涉案文本視作孔子之言。

四是饒魯《饒雙峰講義》卷13《孟子三·居下位章》指出:“《中庸》自‘天下之達道五’以下,恐只是子思之言。子思當來只為學者說,所以說‘居下位’起。若孔子告哀公,則未必說居下位及取友等事。如修身、事親、知人、知天之說,卻是孔子告哀公之言。按:此段因《總注》‘此章述《中庸》孔子之言’而發,故附著于此。”?此說商榷朱注,將《中庸》涉案文本視作子思之言。

總結上文,一方面,從《中庸》涉案文本與孔子、子思的關系看,基于《孔子家語·哀公問政》明確冠以“孔子曰”,可知它是經由子思傳述的孔子之言,不宜徑直視作子思之言;另一方面,從《中庸》涉案文本與子思、孟子的關系看,《孟子》7·12 作為思孟學派的重要文獻,它是孟子通過子思及其《中庸》而弘揚孔子之道的典型體現。一般認為《孟子》7·12 與《中庸》、子思相關,它是否也與《大學》、曾子有關呢?早在東漢末期,趙岐(?—201)已經萌生此一問題意識。《孟子正義》卷15《離婁上·十二章》錄趙岐注:“此章指言:事上得君,乃可臨民;信友悅親,本在于身。是以曾子三省,大雅矜矜,以誠為貴也。”[10]511-512這里借助《論語》1·4 的“吾日三省吾身”勾連了曾子與孟子的關系,但未涉及《大學》。

作為四書學的集大成者,朱熹開始凸顯此一問題。《孟子集注》卷7《離婁章句上》指出:“此章述《中庸》孔子之言,見思誠為修身之本,而明善又為思誠之本。乃子思所聞于曾子,而孟子所受乎子思者,亦與《大學》相表里,學者宜潛心焉。”[3]282至于《孟子》7·12 如何“與《大學》相表里”,朱熹未作具體說明。《論語》4·18 記孔子曰:“事父母幾諫,見志不從,又敬不違,勞而不怨。”《論語集注》卷2《里仁》指出:“此章與《內則》之言相表里。幾,微也。微諫,所謂‘父母有過,下氣怡色,柔聲以諫’也。見志不從,又敬不違,所謂‘諫若不入,起敬起孝,悅則復諫’也。勞而不怨,所謂‘與其得罪于鄉、黨、州、閭,寧熟諫。父母怒、不悅,而撻之流血,不敢疾怨,起敬起孝’也。”?仿此體例,《大學》借“物有本末,事有終始,知所先后,則近道矣”以彰明先后的重要性,借“意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平”以夯實次序的條理性,借“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本”以凸顯修身的根本性,即是它與《孟子》7·12 相表里的犖犖大者。

受朱熹影響,后世學者逐漸關注此一問題意識。一是張居正(1525—1582)《四書直解》卷20《孟子卷七·離婁章句上》指出:“按:此章論誠明之學,實淵源于孔子,乃子思所聞于曾子,而孟子所受于子思者。學者宜究心焉。”[11]397據此,《孟子》7·12 借助誠明之學,和盤托出孔子→曾子→子思→孟子的傳承譜系。二是唐文治《孟子大義》卷7《離婁上·第十二章》指出:“《大學》言格物、致知、誠意、正心、修身,以達乎齊家、治國、平天下,此言治天下之本末也。《中庸》言明善、誠身,以達乎悅親、交友、獲上,此言治一身之本末也。”[12]218據此,《孟子》7·12 基于“治一身之本末”而與《中庸》相表里,基于“治天下之本末”而與《大學》相表里。

從《孟子》7·12 的單章研究看,人們大多關注其中的思孟關系,很少有人關注其中的曾孟關系。所謂從思孟關系到曾孟關系,意在提醒我們不僅要重視思孟關系的視角,而且也要重視曾孟關系的視角,這兩個視角都是不可或缺的。四書學離不開孟子與曾子、《孟子》與《大學》相互關系的探討,而經由《孟子》7·12 的單章研究是擴展并深化此一問題意識的必由之路。

綜上所述,《孟子》7·12 包括三大論域:一是它與《孔子家語》《中庸》《淮南子》的字句同異值得分辨;二是它與《中庸》的思想關聯值得分析;三是它與曾子、子思的學脈傳承值得分疏。張岱(1597—1679)《四書遇·孟子·離婁上·思誠章》指出:“此章全與《中庸》同。《中庸》于‘誠之者’處,猶有擇善、固執、博學、篤行等功夫。而此但以‘思誠’二字盡之,尤為簡切。”?“誠而思誠”的思想義理是《孟子》7·12 的重中之重。如果再進一步說清楚它與《孔子家語》、曾子的里里外外,我們就能基于思想義理而統籌兼顧,將這一單章研究做得更好,使它真正成為孟子研究與孟學史研究新的學術增長點。

注釋

①此種序號注釋,以楊伯峻譯注:《孟子譯注》,中華書局2010年第3 版;《論語譯注》,中華書局1980年第2 版為據,下同;個別標點符號略有校改,茲不一一注明。②參見楊朝明、宋立林主編:《孔子家語通解》,齊魯書社2013年版,第212-213 頁;個別標點符號略有校改。③參見龐樸:《話說“五至三無”》,《文史哲》2004年第1期,第71 頁;已做并行處理。④參見楊朝明:《代前言:〈孔子家語〉的成書與可靠性研究》,楊朝明、宋立林主編:《孔子家語通解》,齊魯書社2013年版,第40 頁;個別標點符號略有校改。⑤參見胡炳文著,宋健點校:《孟子通》,華東師范大學出版社2020年版,第230 頁;個別標點符號略有校改。⑥參見唐文治著,徐煒君整理:《唐文治四書大義·孟子大義》,上海人民出版社2018年版,第218 頁;個別標點符號略有校改。⑦參見楊時撰,林海權校理:《楊時集》(第2 冊),中華書局2018年版,第304 頁;個別標點符號略有校改。⑧參見高步瀛:《孟子文法讀本》,香港中文大學新亞書院中文系1979年再版,第6 頁a;各卷分署頁碼。⑨參見顧炎武著,黃汝成集釋,欒保群、呂宗力校點:《日知錄集釋(全校本)》(中冊),上海古籍出版社2006年版,第1056頁;個別標點符號略有校改。⑩參見俞樾:《九九銷夏錄》,中華書局1995年版,第21 頁;個別標點符號略有校改。?參見張九成著,楊新勛整理:《張九成集》(第3冊),浙江古籍出版社2013年版,第894-895 頁;個別標點符號略有校改。?參見陳淳著,熊國禎、高流水點校:《北溪字義》,中華書局1983年版,第32-34 頁;個別標點符號略有校改。?參見戴震撰,湯志鈞校點:《戴震集》,上海古籍出版社1980年版,第319-320 頁;個別標點符號略有校改。?參見張九成著,楊新勛整理:《張九成集》(第3 冊),第894 頁;個別標點符號略有校改。?參見楊朝明、宋立林主編:《孔子家語通解》齊魯書社2013年版,第212-213 頁;個別標點符號略有校改。?參見朱熹:《四書章句集注》,中華書局1983年版,第32 頁;個別標點符號略有校改。?參見王朝璩輯:《饒雙峰講義》,《四庫未收書輯刊》第2 輯第15 冊,第455 頁下欄;已做并行處理。?參見朱熹:《四書章句集注》,中華書局1983年版,第73 頁;個別標點符號略有校改。?參見張岱著,朱宏達點校:《四書遇》,浙江古籍出版社2014年版,第446 頁;個別標點符號略有校改。