都錦生:絲織彩繡 久久流傳

月珠

都錦生深知要發展生產,擴大經營,使富有民族特色的絲織工藝品立足于世界藝術之林,就必須不斷創新,努力開發新產品。

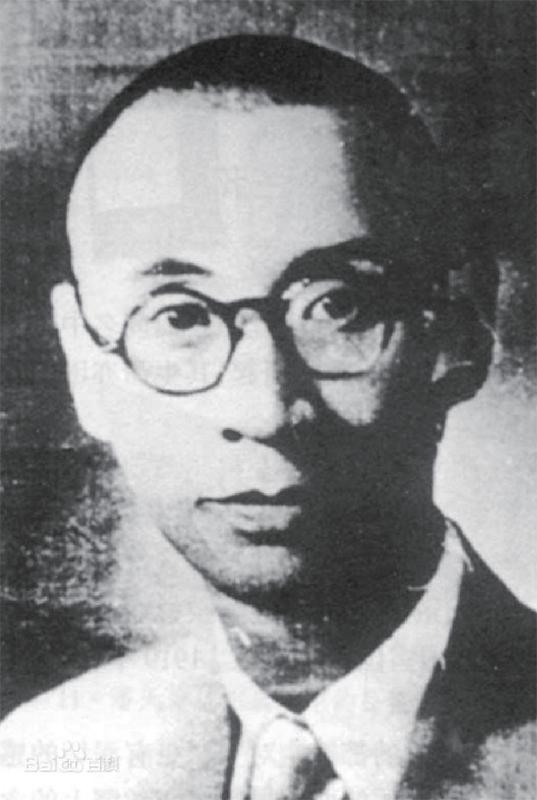

在《蜀相》中,杜甫曾黯然緬懷諸葛亮:“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。”在中國絲織業歷史上,也有這樣一位英雄人物,在其青壯之年,積極投身實業救國運動,力求挽狂瀾于既倒,扶大廈之將傾,而不幸于盛年之時創業未半中道離世。他,就是都錦生。

都錦生,號魯濱,1898年2月12日生于杭州西子湖畔茅家埠,首創絲織風景工藝,因創辦都錦生絲織廠而負盛名。他親手織出了我國第一幅絲織風景畫《九溪十八澗》。

都錦生革新絲織工藝,大膽創造出33種工藝操作組織法,在織錦的絢麗畫面上,顯示出風景中各種細微復雜的線條色彩和光線深淺,從而真實表達織錦的設計理念,反映了自然風光光線的陰陽面、層次的立體感,這在我國絲綢行業具有劃時代的意義。

創辦絲織廠

都錦生的父親都宗祁畢業于保定軍官學校炮兵科,先后在清末新軍和國民黨軍中任下級軍官。都錦生自幼受湖光山色的熏陶,喜愛藝術,善畫風景,也愛攝影。

1919年,都錦生從浙江省甲種工業學校機織科畢業后,留校任乙種工業學校(藝徒班)的織制工場管理員兼圖案課教師。在此期間,他結識了妻子宋劍虹,宋氏于湖州進德女子中學畢業,眼界比較開闊,理解并全力支持丈夫的理想和抱負。

都錦生在教學實踐中很快掌握了從設計到織造的絲織工藝全過程,并利用學校的有利條件和織錦技術織造絲織工藝品。他親自拍攝西湖景色,試織西湖風景畫。經過半年多的反復鉆研和不斷改進,終于織出了第一幅絲織風景畫——《九溪十八澗》。此前有人雖曾在織錦時采用人物、山水乃至西湖某些景色作圖案,但作為特殊的工藝品絲織風景畫則創自都錦生。

絲織風景畫試織成功,都錦生決心辦廠。他得到親朋好友的支持,借得一些資金購置了一臺手拉機,雇了拉機師傅林傳蓮和軋花工胡杏初,經過一番緊張的籌備,都錦生絲織廠于1922年5月15日在茅家埠家里正式開業。

都錦生絲織廠最初是一個家庭作坊,織造的絲織風景畫以“西湖十景”為題材。茅家埠是西湖游客過往之地,都錦生在家門口展出樣品,掛起“都錦生絲織廠”的招牌招攬游客。雖然當時絲織風景畫僅有一種規格,還是黑白色的,但由于它新穎、別致、價格不高,所以頗受游客們的贊賞和歡迎,買來當作游覽西湖的紀念品。這樣,絲織風景畫在西湖游客中初步打開了銷路。

隨著業務的發展,第二年,都錦生辭去學校的工作,全力經營絲織廠,聘請了本校機織科畢業的高才生從事設計和繪制意匠圖,產品的品種和數量激增。為了擴大銷路,他先在西湖孤山擺攤銷售,后在杭城花市街(今郵電路)以及上海、天津、武漢、廣州、重慶等地陸續開設銷售部。不少旅社、飯店采用絲織風景畫作裝飾品,都錦生絲織廠迅速發展。

聲名遠播

1926年,都錦生將產品送往美國費城國際博覽會展出,其中絲織唐伯虎名畫《宮妃夜游圖》尤為膾炙人口,被譽之為“東方藝術之花”。博覽會授予這些絲織工藝品金質獎章,頓時名揚世界。都錦生絲織廠的產品也逐漸遠銷南洋和歐美。

1927年,茅家埠的工廠規模已經嫌小,于是都錦生在艮山門外火車站旁購地建造新廠房。這時,都錦生絲織廠已擁有手拉機68臺、軋花機5臺、意匠8人、職工134人,一改過去家庭作坊的模式,正式升級為工廠。

都錦生深知要發展生產,擴大經營,使富有民族特色的絲織工藝品立足于世界藝術之林,就必須不斷創新,努力開發新產品。1926年,都錦生絲織廠試織五彩絲織畫,織造出第一幅五彩絲織花卉《蜻蜓荷葉》。它以黑白絲為經,五彩絲為緯織成,在技術上比黑白織錦大大前進了一步,題材上也突破了“西湖十景”的范圍,生動地表現了我國傳統國畫的民族風格。

為了吸取國外先進的織造技術,1928年至1929年,都錦生東渡日本考察。后來,他又從留法友人處獲得一臺法國制造的最新全鐵電力機,購買了法國織造的棉織風景油畫作樣品。都錦生還以重金聘請了專攻絲織的留日學生莫濟之,與廠內的技術人員和工人進行研究、分析。就這樣,經過幾年努力,1936年,工廠試織出了經緯均用彩線的《北京北海白塔》等四幅五彩棉織風景油畫。不過,由于當時抗日烽火已燃起,局勢動蕩,該產品未能及時投產。

除了研究織錦工藝,都錦生根據社會需求,陸續開發綢傘、領帶、翻領衫、織錦旗袍衣料等日用品。這些日用品的生產中,處處洋溢著都錦生的愛國思想和創新精神。

以綢傘為例,都錦生日本之行時,從日本鋼骨傘中得到啟發,但他不是亦步亦趨去仿效,而是用本地盛產的竹子制成的竹骨取代鋼骨,加上本廠生產的以西湖景色為主的絲綢傘面,制成別具一格的“西湖綢傘”。由于制作精良、傘面美觀、價格低廉,一經推出便深受人們喜受,這款產品后來還遠銷到國外,連日本的街頭也出現了“西湖綢傘”。類似于此,都錦生絲織廠產品的品種越來越多,幾年間增至數百種。

都錦生絲織廠能突飛猛進地發展,與都錦生一貫重視延攬和培養人才有關。他不僅不惜重金,聘用有專長的絲織技術人員,并在廠內建立起一套考核制度:意匠、軋版、織造、染色諸工種中,按技術高低,分甲、乙、丙三級,成績優良者可以隨時升級。技術人員給以較高的固定報酬和良好的工作條件,鼓勵他們鉆研技術,因而造就了一批水平較高的絲織技術人員;織工則實行計件工資加獎勵的制度。工人們的年薪按18個月計算,多出來的6個月中,4個月作獎勵金,2個月作升級工資。無論職員、工人,都錦生絲織廠的待遇比同行都要高。

后來都錦生絲織廠還辦起職工夜校,一切費用由廠方支付,鼓勵職工參加學習,藉以提高他們的素質。

含恨離世

都錦生以獨特的絲織風景畫開辟了民族絲織工業的一條新路,取得了極大的成功,他本人也從一個窮教員變成了富有資產的民族資本家。

但在當時的形勢下,絲織廠的發展并非一帆風順。生產原料生絲和人造絲的價格被外國資本、官僚資本所操縱,都錦生絲織廠發展陷入困境,尤其是日本帝國主義的橫蠻掠奪和瘋狂破壞,更使工廠舉步維艱。

在抗日愛國的熱潮下,都錦生率先抵制日本人造絲,改用意大利和法國的人造絲。隨著日本帝國主義的全面侵華,杭州淪陷,日寇委任他為偽杭州市政府科長,都錦生堅決拒絕,舉家逃到上海避難。然而日寇步步緊逼,將都錦生在杭州的廠房全部燒毀,他各地的門市部也遭到了轟炸。

1943年,積勞成疾的都錦生突發腦溢血,含恨離世,享年46歲。都錦生去世后,家人遵照他彌留之際的遺言,歸葬家鄉茅家埠旁小兔兒山上。1996年清明,移葬于杭州南山公墓。

都錦生絲織廠在1954年實行公私合營,敬愛的周總理在1957年視察都錦生絲織廠時曾指出:“都錦生織錦是中國工藝品中一朵奇葩,是國寶,要保留下去,要后繼有人。”1966年,該廠改名為東方紅絲織廠。1972年,根據周總理指示,又改名為杭州織錦廠。1983年,開始恢復使用杭州都錦生絲織廠廠名。2001年,企業改制為杭州都錦生實業有限公司,但保留杭州都錦生絲織廠作為第二廠名。

都錦生織錦經過發展和創新,目前已形成了以像景織錦、裝飾織錦、服用織錦為代表的3大系列1640余個花色品種,成為我國最具代表性的名錦之一。

(編輯 周靜 charm1121@sina.com)