突發疫情下身體與心靈的多維度進化

何 超,陸 炎,王 盈

前言

疫情(Epidemic)泛指疫病的發生、發展和蔓延,疫情以其突發性、擴散性、復雜性等特征不僅給人們帶來了巨大的恐慌[1],給社會也帶來了嚴重的危害。身體素質和心理狀態作為抵抗疫病的兩道重要防線顯得尤為重要[2]。

從Chekroud等[3]的數據調查得出,適當的運動方式和合理的運動時間可減輕人類的心理健康負擔,減緩對疫情的恐懼和焦慮。疫情肆虐下,研究運動行為對民眾身體素質和心理變化的影響及合理干預民眾運動行為有著積極意義。

1 研究目的和假設

1.1 研究目的

在公共衛生突發事件不斷影響全球經濟和生活的環境下,導致了多種心理問題和身體問題,研究如何引起民眾重視調節自己內心狀況變化和身體變化就成為急需解決的問題。因此,對突發疫情下身體和心靈的多維度進化的分析和研究,對我國在突發公共衛生安全問題的有利的干預影響和對我國民眾身體、心理體質的提升,對實現體育強國的目標也起到積極的作用。

1.2 研究假設

長年累月積極投身身體鍛煉的民眾在突發疫情時,在自我心理疏導和身體的關注度有顯著的積極作用。心理素質因體育鍛煉得到增強,心理素質使身體不輕易發生應激性狀況,本文從在突發疫情期間民眾對于身體鍛煉和心理的變化做調查統計,并進行分析。

2 調查對象和調查方法

2.1 調查對象

隨機抽樣南京市18歲以上100名健康居民作為研究對象。

2.2 樣本組成

為了在現在疫情沒有完全解除的情況下,對于本文的研究采用電子問卷的調查方法,共發放問卷100人,回收問卷100份,有效率100%。

2.3 調查方法

2.3.1 文獻資料調查法

根據本文選題,在學校圖書館、國家及各省科技文獻共享服務平臺、CNKI、萬方等渠道查閱近1-2年疫情及突發公共衛生事件對大眾的身體及心理健康影響、我國體育鍛煉行為研究現狀等書籍及期刊文獻,對其檢索、閱覽并加以分析和總結。

2.3.2 問卷調查法

在查閱相關文獻及研究后,了解問卷設計的基本要求和步驟,設計的問卷名稱為《關于疫情期南京市民眾體育鍛煉對身心影響的調查問卷》。

2.3.2.1 問卷內容

《關于疫情期南京市民眾體育鍛煉對身心影響的調查問卷》包括:自行設計的疫情期間鍛煉的作用的自測表,涉及鍛煉的態度、項目、頻率和影響方面的10個問題;癥狀自評量表(SCL-90)[4]測試。

2.3.2.2 問卷效度和信度檢驗

問卷效度由體育從業者、心理教師、公共衛生專家等做錯評價,經檢驗問卷內容效度為0.81。問卷信度采用再測法進行檢驗,相關系數R為0.85,p<0.01,表明問卷的可信度顯著,滿足社會學調查的條件。

2.3.2.3 問卷發放與回收

《關于疫情期南京市民眾體育鍛煉對身心影響的調查問卷》問卷于2020年3月開始正式發放,共100份,回收有效問卷100份,回收率100%,所回收的有效問卷經過核查,滿足本研究需要。

2.3.2.4 數理統計法

整理合并問卷,對有效的問卷進行存檔分析,運用統計學軟件SPSS分析調查問卷結果。

3 結果分析

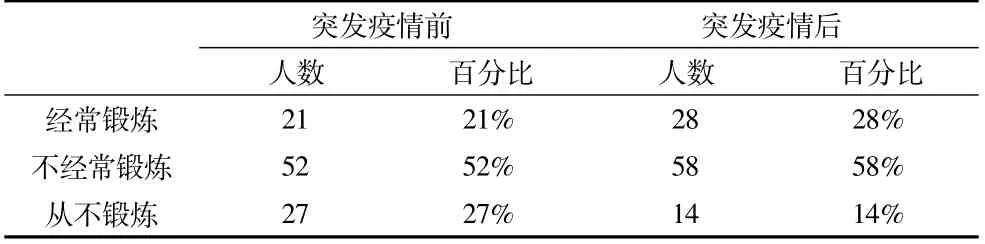

3.1 突發疫情前后民眾對體育鍛煉的參與意愿的變化

體育態度是個人對于體育的相關的各種活動的評價以及傾向的綜合性體現,在人們的日常生活中,加強體育鍛煉對于人們的鍛煉行為以及鍛煉項目都有著非常積極的影響。

由表1可知,突發疫情之前經常鍛煉身體的人數為21人,占總人數21%;不經常鍛煉的人共52人,占總人數52%;從不鍛煉的人共27人,占總人數27%;突發疫情之后經常鍛煉身體的人數為28人,占總人數28%;不經常鍛煉的人共58人,占總人數58%;從不鍛煉的人共14人,占總人數14%。

表1 突發疫情前后民眾對體育鍛煉的參與意愿的變化

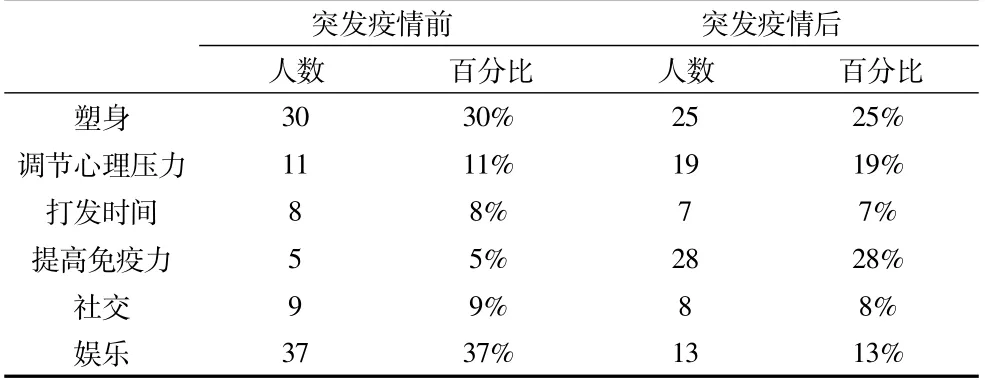

3.2 突發疫情前后民眾運動鍛煉的目的的變化

隨著突發疫情下民眾對鍛煉身體帶給我們益處的認知,民眾渴望通過體育鍛煉來增強免疫力、改變自己的體態、進行競技娛樂、調節心理壓力等。這些目的均可以通過體育活動來達到,進而成為民眾一種內在的力量,成為一種對于運動的渴望。而周圍人群對個體的影響同樣使人具備一種無形的力量,在全民運動浪潮中起到積極的推進作用。

如表2所示,疫情結束后,民眾對于鍛煉身體的目的依次是:提高免疫力、塑身、調節心理壓力、打發時間。說明在突發疫情后民,民眾對使鍛煉身體有較強的目的性。在提高身體免疫力的進行中,鍛煉身體帶給民眾的附加愉悅使得民眾在心靈上得到舒適的感受,從而促進了對體育運動的追求。

表2 突發疫情前后民眾運動鍛煉的目的量表

3.3 突發疫情前后民眾參與運動鍛煉的次數

根據運動體育經常性原則,反映運動參與指標之一是運動鍛煉在一段時間內參與的次數。通過突發疫情前后民眾對運動鍛煉的次數可以分析出民眾在經歷突發疫情后運動意識和習慣的變化。

從表3中可以看到在突發疫情前后民眾運動鍛煉的情況,數據整理分析后可知:疫情前每周運動3次以上共33人,占總人數33%;每周運動1次到3次共52人,占總人數52%,每周運動1次以下共15人,占15%。突發疫情結束后,每周運動3次以上共35人,占總人數35%;每周運動1次到3次共55人,占總人數55%,每周運動1次以下共10人,占10%。

表3 突發疫情前后民眾參與運動鍛煉的次數

由統計結果可知,突發疫情使民眾運動鍛煉的次數明顯增加。參與運動次數的增加與疫情的經歷有著緊密的關系。

4 民眾風險認知及心理研究

4.1 民眾活動風險認知的外源因素

4.1.1 室外運動場所設施的影響

由馬斯洛[5]提出需要層次理論中的安全原則,安全需要在民間活動中必不可少。一方面風險來源于民眾對運動設施不熟悉,平時對設施保養不當,另一方面民眾來源于對于運動所需安全保障物品不符合國家規定的質量標準。在室外使用運動設備時,民眾對于運動地點周圍的條件熟悉情況、精力是否充沛情況、身體自身狀態都會對民眾健康造成威脅。部分地區將公共運動場所定時開放,運動設施減少,看起來是降低了發生風險的可能,可是影響了民眾對于運動的追求,弄錯了避免風險的辦法。

4.1.2 媒體對民眾的影響

一則詳細報道運動帶來傷害的新聞,能對民眾造成很大的恐慌,民眾對于恐慌轉而相互傳播,而恐慌隨之加大,大大影響了民眾對運動本身危險點的評估,從而造成該項運動喜好的變化。造成風險的原因在于媒體或親友作為說服力較強的載體進行傳播,民眾相信度較高。而體育活動風險非常需要可靠的知識儲備,進而對風險進行判斷評估[6]。

4.1.3 體育活動心理特性的影響

在現在的社會發展中,人們都非常重視心理健康,心理健康的狀態主要是人們在社會生活中可以有效地進行判斷,不受外部的影響的相對平衡的心理狀態[7]。

運動在鍛煉我們體魄的同時,也帶給我們心理上的一系列的活動益處,通過體育活動我們跟朋友間更加親密、免疫力提高、心情得以舒展,自信心的增強是最主要的體現,以保證心理健康中的原則,即心理與行動的統一性原則。

民眾獲得愉悅和放松的方式很多,體育運動即最直白簡單的方式。而體育運動帶給民眾最大的益處是來自心靈上的調節。適當的運動可以鍛煉民眾頭腦的靈活,思考問題的靈敏,從而帶動民眾更多的愿意參加體育活動中去。民眾對體育活動的益處,分別為:力量與協調性的改善和維持、壓力的減輕、建立與達到目標的機會、舒適感及測量能力進步的重要性。因為多種心理活動的干預,使民眾的體育活動的風險更具有不確定性、隱蔽性等特征。

4.2 體育活動風險認知的內生因素

4.2.1 生理因素

在民眾調查中發現,男性在體育活動中的受傷率明顯高于女性,是因為由于生理上的差異,男性對于危險的認知程度要明顯低于女性。石巖等[8]研究表明,高水平的感覺尋求特質是優秀運動員不可或缺的品質之一。

4.2.2 經驗的累積

民眾參與體育活動的次數越多,對體育活動的風險認知越低。當民眾熟悉意向體育運動后,擁有了相對豐富的經驗,在不斷熟練的過程中,往往忽略了該項體育運動本身的風險。PAUL[9]研究表明:個人對風險認知很大影響是來源于熟知的事物,風險知識經驗水平越高,風險認知水平越低。主觀能動性和相關的文化水平這兩個維度會對體育活動風險認真造成影響。

4.2.3 對媒體的信任

隨著自媒體在我國的發展,媒體的管控因其產生形式而受到約束,媒體關于體育活動風險虛假新聞的報道,一旦使民眾對媒體失去信任,很難再次使民眾重新信任。失去信任后,民眾對于風險認真的把控變得模糊不定。在主流媒體、自媒體等宣傳作用下,因為民眾具備的特有的認知特征,對類似宣傳會產生不屑一顧的心理,久而久之這種宣傳的認知風險則造成到了恰恰相反的影響。

4.3 民眾體育活動風險認知和相關思考方式的關系

Phillip L Rice[10]在架構理論的方式中談到了四種思考方式:生物化、情境化、機械化、形式化。(1)生物化思考方式作為一種整體邏輯性強的思維方式,體育活動風險認知使復雜的,是內因外因共同造成的,其復雜的構成會導致很多種起因和很多種結果的可能。

(2)情境化思考是一種以多種環境對人作用下得到的一種思維方式,其主觀意向導致最后結果。民眾在特定情境、外界干擾、主觀思維影響下會對體育活動風險認真造成特定的結果。

(3)機械化思考是一種單一愿意造成單一結果的思維方式。

(4)形式化思考是一種非黑即白的思維方式,對于每一種可能都一定有相對應的起因,形成了關聯就要對這個事情進行劃分歸類,不過作為系統科學研究的必要條件,這種思維方式只能用于單一的事件模型。

5 結論

體育運動既可以使民眾的心靈得以改善、增加民眾對自身的信心,還可以提高自身免疫力、恢復心肺功能等[11]。現在科學中體育運動對于民眾的影響原因還不夠完善,但是可以肯定的是體育運動對于民眾可以起到強身健體、減少心理問題的作用[11]。

通過對突發疫情來臨前后民眾對體育運動相關數據調查,民眾對于身體健康和心理健康的認有了顯著增加,并投身于運動中去。越來越多的民眾認識到適當的運動鍛煉對自身的身體狀況和心理狀況有著很大的促進作用,希望通過本文使我國民眾更加熱衷于體育運動,達到全民健康的目的。