公共衛生事件對體育賽事產生的影響及應對

林鍵杰,吳寶升

引言

伴隨著疫情的來臨,國內外體育賽事紛紛推遲或取消。突如其來的“黑天鵝事件”給下行壓力巨大的中國經濟帶來嚴峻挑戰。體育賽事市場更是首當其沖,原本消費火爆的春節市場,瞬間蕭條冷清。我國政府分別做出了“限行”“限訪”等舉措,啟動了應急預案。從預防、準備、響應再到復工復產,政府履行著公共危機管理職能。預警及準備——識別——隔離——管理——善后處理,體現了體育治理集中力量辦大事的優勢。這場疫情對國內外體育賽事的影響究竟有多大?如何引導體育消費行為,實現賽事轉型和升級?體育賽事公司如何度過“寒冬”?如何加快體育賽事線上線下相結合等問題成為學界及百姓關注的焦點。

1 體育賽事遭受重創,但并非無力回天

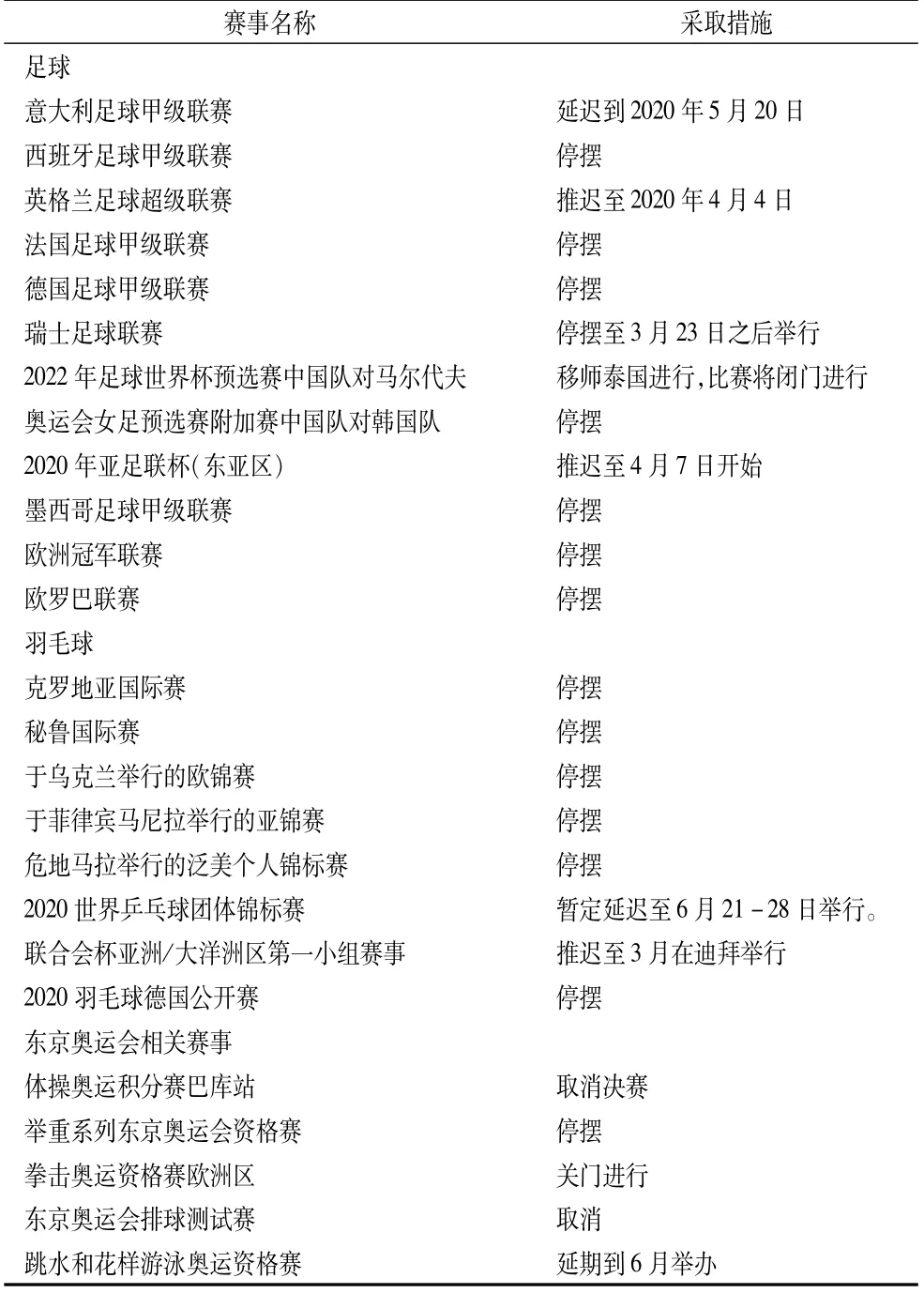

此次疫情導致國內外眾多體育賽事延期舉辦或停辦,中國乃至國際體育賽事市場遭受致命的打擊。傳統體育賽事紛紛面臨停擺、取消或易地舉辦的困境(見表1),部分賽事如期舉辦,卻空場進行,雖然空場辦賽保護了贊助商和版權收益,但也使體育賽事的盈利大打折扣,體育賽事產業進入寒冬。截至2020年3月13日,全國除湖北外的規模以上工業企業平均開工率超過95%,企業人員平均復崗率約為80%,中小企業開工率已達60%左右。[1]第一產業和第二產業已經積極投入復工復產,根據“SARS”時期經驗,第三產業的恢復要晚于第一產業和第二產業,真正復蘇至少要4-6個月。從經濟層面分析,體育賽事因此遭受的損失是巨大的,并且是可預測的。以NBA聯賽為例,NBA一個賽季收入接近90億美元,瞬間的停擺對其影響巨大,尤其是在如今賽季的收官之際,球隊間競技日益劇烈,球迷關注度空前上升,停擺將會造成巨大經濟損失。據德新社3月14日報道,因受新冠肺炎疫情影響緊急暫停的德甲聯賽如果就此結束本賽季的話,聯賽經濟損失將達7.5億歐元。而全球范圍性的賽事推遲舉辦、賽事取消對于體育賽事市場的影響可見一斑。

表1 受新冠肺炎疫情影響的全球部分賽事一覽表

由于政府、國際組織的共同努力,群眾對體育賽事的需要,以及體育賽事公司不斷創新運營方式,疫情過后體育賽事市場會快速恢復活力。在國內,政策大力支持體育賽事發展,為疫情過后體育賽事行業的快速恢復提供政策支持,降低“漣漪反應”。在國際上,數場大型體育賽事在疫情防控的同時積極籌備,以東京奧運會等國際大型體育賽事的舉辦為契機,必將帶動群眾的健身意識與運動參與度。疫情過后,群眾健康意識增加,原本并無運動習慣的群眾,在“非典”期間體育健身的良好體驗和個人意志努力加之環境的影響(家庭、社區、單位等),使他們在“非典”過后一直堅持參加體育鍛煉,繼續保持積極的體育行為。[2]疫情造成的心理創傷將喚醒群眾的健身意識,增加健身行為,體育賽事消費將會涌現出新的活力。傳統賽事運營公司應該實現多元化經營,在提供多元化服務的同時,增強企業自身應對公共危機的能力,從而形成體育賽事新的生態圈。在強調服務的同時,引導體育消費行為,實現賽事轉型和升級,在多方的努力之下,疫情過后體育賽事市場會迅速恢復。

2 體育賽事因高度依賴外部環境受創

傳統體育賽事是以運動員參與為前提的體育活動,作為人群最為密集的項目之一,其基本特征是人員的交流和互動。體育賽事能否成功舉辦,很大程度上依附于外界環境,體育賽事容易遭受外界環境的影響。如因不可抗力或突然發生的重大自然災害事件、公共衛生事件、事故災難事件和社會安全事件等。[3]本次疫情屬于公共衛生事件,給體育賽事帶來嚴重的負面影響,如中國承辦2003年女足世界杯賽,因“非典”導致賽事風險增高,于是國際足聯臨時轉向美國和瑞典等國家征詢申辦。疫情對我國馬拉松賽事的影響程度之大,范圍之廣,無以言表,疫情期間,國內馬拉松全線停擺或取消,受此影響的運動員人數是體育項目之中最多的。2020年的名古屋女子馬拉松,舉辦地疫情嚴重,也受到很大的影響。因此主辦方官宣,除了保留精英組130人線下開展比賽,用來選拔東京2020奧運會種子選手以外,大眾組將以創新性的線上馬拉松形式舉行。線上與線下體育賽事相結合,無疑打破對傳統體育賽事理解的定式,破除了參賽地點唯一、場地資源限制的弊端,最大限度發揮“互聯網+”的優勢,體育賽事因高度依賴外部環境所導致的產業“脆弱性”有所緩解;同時,線上馬拉松的比賽環境相對自由,參賽人數的限制也相對較低,線上線下結合的發展模式,可以減輕體育賽事行業對外部環境的依賴。同時,體育賽事因本身特點,具有許多快速恢復的有利條件。

3 體育賽事快速恢復的有利條件分析

3.1 市場優勢

體育賽事消費作為文化消費的一個重要組成部分,中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。僅從供需角度進行分析,體育賽事消費已然成為人民不可缺少的基本需求。2018年,全國體育產業總規模(總產出)為26579億元,增加值為10078億元,體育產業增加值占國內生產總值的比重達到1.1%[4],體育賽事的消費優勢不言而喻。由于國際上疫情持續蔓延,年均五億人次的出國旅游“產能”會有很大一部分需要在國內消化,這種轉移性消費需求,對于體育賽事來說是一個機會。可以說,體育賽事一旦進入大眾消費階段,發展更是勢不可擋。

3.2 產業優勢

從宏觀層面分析,體育賽事的生產及盈利體系并沒有遭受破壞,而且需求仍然旺盛,利益相關者需要通過體育賽事來達成自己的需求。體育賽事的主辦方、承辦方、贊助商、轉播商、賽事所有權人、賽事參與者(運動員、裁判員、教練員)、觀眾等對體育賽事的訴求并未消失。一旦體育賽事市場恢復,其運營及服務水平會在短時間內達到甚至超過已有水平。主要存在的問題是中小型企業資金鏈問題,而國家也積極出臺相關優惠政策,如北京市體育局印發的《關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情影響促進體育企業健康發展的若干措施》中所提到的加大減免補貼力度和提升政務服務水平兩項舉措。

3.3 反彈性優勢

經歷“非典”之后,大學生的健康意識有了進一步提高,體育意識和體育行為也發生了相應的變化。[5]在疫情期間,交通封閉,居家隔離,群眾囿于家中不能外出,走出家門運動成為體育愛好者的訴求;在疫情的陰霾下,群眾的心理難免發生變化,且健康意識空前提高,這些觀念的轉變,對于疫情過后體育賽事的發展起著重要作用。疫情過后群眾對體育賽事的“報復性”消費,將會掀起一波體育賽事的“小高潮”。

3.4 政策優勢

2020年是《全民健身計劃(2016-2020年)》的收官之年,《全民健身計劃(2016-2020年)》明確指出,到2020年,群眾體育健身意識普遍增強,參加體育鍛煉的人數明顯增加,每周參加1次及以上體育鍛煉的人數達到7億,經常參加體育鍛煉的人數達到4.35億。[6]面對收官之際的全面評估,各個部門將會更加重視體育的發展,轉變體育消費觀念,引導體育消費行為,這為體育賽事的快速恢復提供良好的政策環境。近幾年來,政府先后頒布數條相關條文及規劃,為體育賽事的發展提供政策支持,從短期來看,體育賽事市場遭受重創,但從長遠的視角分析,我國體育賽事快速增長的態勢不會受到影響。

概言之,體育賽事的快速恢復具有市場、產業、反彈性消費和政策等外部性優勢,但實現體育賽事的可持續發展,自救才是根本之策。引導體育消費行為,實現體育賽事轉型和升級,打造線上線下相結合的體育賽事新模式,是疫情過后體育賽事發展的趨勢。

4 政府出臺相關政策,引導體育消費行為

疫情過后,合理引導體育消費行為,各地區的體育局也應及時做好工作部署。2020年,湖北省體育局出臺《關于支持體育類企業復工復產加快發展的通知》,北京市體育局印發《關于應對新型冠狀病毒肺炎疫情影響促進體育企業健康發展的若干措施》,加強防疫指引,協助用工服務,加大政府采購,加快采購進度。鼓勵本地區體育企業參與投標,在同等條件下,重點支持本省體育企業。為進一步減輕疫情對首都體育企業生產經營影響,促進企業健康可持續發展,北京市體育局制定加大減免補貼力度、提升政務服務水平和支持“互聯網+體育”應用等多項工作措施。[7]該舉措合理引導體育消費行為,完善補助政策,同時舉辦了“惠民體育行動”,通過小程序平臺向北京地區用戶免費發放10萬張合作體育場館電子體驗券,引導更多群眾參與體育運動,增加體育人口,這也為體育賽事的快速恢復提供契機。隨著《體育賽事活動管理辦法》的出臺,深化體育賽事活動申辦和審批,完善體育賽事活動組織,提升體育賽事活動服務,完善體育賽事活動監管,健全法律責任的理念深入人心。隨著全民健身上升為國家戰略,相關扶持政策先后頒布,為體育賽事的運營提供良好的生態環境,雖然各大賽事紛紛停擺,但隨著各大賽事的再度返場,也將為世界體育賽事注入一劑預劑強心劑。相關政策的支持固然重要,但體育賽事行業的自救才是根本之策,體育賽事公司應該建立完善的公共危機應急保障機制,在賽事轉型和升級,加快上線線下賽事相結合,引導體育消費行為、開發新型賽事產品等方面自我提升。

5 疫情期間體育賽事公司舉措

疫情期間,體育概念股普跌,體育產業公司及體育賽事運營公司紛紛做出相應舉措。中體產業集團股份有限公司,作為發展歷史最長、規模最大的專業體育賽事運營公司,拓寬其業務范圍(房屋租賃);同時采取并購其他公司的舉措(擬通過發行股份及支付現金的方式購買中體彩科技51%股權和國體認證62%股權,擬通過支付現金的方式購買中體彩印30%股權和華安認證100%股權),以維持公司的盈利。萊茵體育發展股份有限公司則把重心放在運動隊備戰上,公司與浙江省體育局政企聯辦省隊,浙江萊茵達女子冰球隊、冰壺隊進入到緊張的備戰沖刺階段,積極備戰2020年內蒙古全國冬運會。自智美體育集團失去與中國田徑協會共同運作奔跑中國馬拉松的運營權之后,營業業績下跌,在疫情發生前被迫轉型的智美體育,圍繞高頻化、智能化、生活化三大核心戰略,進軍運動健康大消費市場。疫情期間,智美體育繼續從管控型集團化管理入手,計劃一年內徹底實現戰略型集團化管理。在業務布局領域,瞄準經濟緩行周期中為數不多的產業機會——健康大消費領域,通過大消費的商業模式彌補體育賽事業務的收入周期性和單一性弊端。總而言之,疫情期間體育賽事公司紛紛做出舉措,從拓寬業務范圍、轉移公司運營重心和深化內部團隊培訓等方面入手,實現傳統業務的自我突破。在做到營業重心轉移以維持公司正常盈利的同時,體育賽事公司應把握局勢,及時做好賽事的轉型和升級,加快上線與線下賽事相結合,開發新型賽事產品等,才是促進體育賽事發展的根本之策。

體育賽事的轉型和升級,應該注意極致體驗感(服務)、極致性價比、線上線下賽事相結合等方面的投入,同時建立各類體育賽事公共危機預防、危機預警和危機應急預案,使危機爆發后按照事先預定好的各種方法進行處理。在體育賽事轉型方面,傳統賽事運營公司應該由銷售引導向服務導向轉變,提升參賽指導、運動分析、醫療保障、交流互動、賽事參與等綜合服務水平,提升體育賽事參與者的極致體驗感,并使體育賽事參與者感受到極致的性價比。實現體育賽事的升級,應該引進“互聯網+”元素,線上賽事與線下賽事相結合的辦賽特點,將會是未來體育賽事發展的必然趨勢。疫情期間,許多專業的線上比賽APP,做得非常成功。如咕咚、悅跑圈,針對馬拉松愛好者推出的線上馬拉松賽,完賽可獲得獎牌,并且有豐富的禮品,APP也成為體育賽事協同治理的平臺之一,跑步愛好者可以在APP內相互交流,分析經驗,同時可為線下賽事治理提供技術支持。名古屋線上馬拉松3月8日在悅跑圈正式上線。已獲得名古屋女子馬拉松2020和名古屋城市馬拉松2020參賽資格的4萬名大眾組跑者,都可在線上參加賽事。隨著VR技術的發展及5G技術的應用,許多體育運動可以在線上進行。比如3 Glasses推出的動感單車+VR頭顯,配合多款VR動感游戲,居家就能得到運動的主觀感受;滑雪比賽、賽車、騎馬等在VR技術的幫助下,居家也得以體驗。VR技術的出現,使體育賽事線上進行的體驗感得到更充分的發揮,電子競技也能加入身體活動的元素。危機是有危險又有機會的時刻,是團體和社會發展的轉折點,此次疫情給體育賽事帶來巨大沖擊的同時,也給線上體育賽事帶來了機遇,把握機遇,實現體育賽事的轉型和升級。

建立各類體育賽事公共危機預防、危機預警和危機應急預案。我國目前大型體育賽事公共安全應急管理體系是政府主導的多元應急社會參與體系,其中社會力量主要包括青年志愿者、保安公司、保安隊伍、企事業單位的安全應急力量以及群眾團體、民間組織、基層自治組織。[8]此次疫情屬于公共衛生事件,面對公共衛生事件的大考,體育賽事公司用停賽、延期、空場、賽會制等方式應對,但由于商業利益的驅使和迫于多方壓力,部分體育賽事公司仍然存在僥幸心理。北京時間3月12日,尤文圖斯官方宣布,球隊中后衛魯加尼新冠病毒檢測呈陽性,成五大聯賽首例球員新冠確診,目前尚無癥狀。此后,尤文圖斯宣布正在啟動所有法律規定的隔離程序。與此同時,其他聯賽似乎仍然置之事外,美國足球大聯盟(MLS)直至3月19日才通過官方網站宣布,在參考了美國疾病控制和預防中心的建議后,暫定5月10日恢復聯賽。體育賽事公司對疫情的反應緩慢,應急措施存在滯后性,對疫情的發生不夠敏感,缺乏公共危機預防、危機預警和危機應急預案;對體育賽事公共衛生事件宣傳不足,公眾應急意識與應對技能缺乏。作為人群最為密集的項目之一,體育賽事應該建立一系列危機預防、事件識別、緊急反應、應急決策、應急處理、評估和恢復等公共衛生事件預防與處理機制。

6 結束語

體育賽事因高度依賴外部環境而在疫情期間受到巨大影響,體育賽事公司用停賽、延期、空場、賽會制等方式應對。由于政府、國際組織等共同努力以及體育賽事本身具有的有利條件(市場優勢、產業優勢和反彈性優勢等),體育賽事市場在疫情過后將會快速恢復。國內強有力的政策支持、巨大的消費能力、較為完善的賽事體系以及國際組織的積極對抗疫情,使體育賽事“迅速災后重建”具有可行性。外部因素是重要的,但體育賽事行業的自救才是根本之策,體育賽事公司應該建立一系列危機預防、事件識別、緊急反應、應急決策、應急處理、評估和恢復等公共衛生事件預防與處理機制;轉變運營理念,由銷售引導向服務導向轉變,提升參賽指導、運動分析、醫療保障、交流互動、賽事參與等綜合服務水平,同時創新性結合線上賽事與線下賽事并駕齊驅。此次疫情是一次危機,在給體育賽事帶來巨大沖擊的同時,也給線上體育賽事帶來了機遇,把握機遇,實現體育賽事的轉型和升級。