道理你都懂

撰文_曉鏘

“靈魂拷問”不好回答,但答案似乎也已經提前寫好。

工作VS 生活,從來都是話題策源地,還是“靈魂拷問”的高發地。

比如總有心靈雞湯或者職場哲學,姿勢從容地告訴你,別在最該奮斗的年紀選擇了安逸。年輕人啊,工作的時候不要總惦記著工資。甚至在老板痛罵之下,腎上腺素飆升時刻,要多想想,自己所擁有的那些美好,比如來自親人的微笑,或者就是有老人要贍養、有孩子在嗷嗷待哺……

道理不管是什么,你其實都懂。

再有,某個普普通通的深夜里,臨睡之前,肥皂劇、短視頻、手機游戲帶來的那些愉悅會突然消失,或是某種虛空會放大,一個拷問從靈魂深處“森然”而至:一整個晚上,或者一整個周末、一整個假期,如此寶貴,是不是該拿來做一些更有意義的事情,對不對?

個中緣由是什么,你也都懂得。

且說人為什么會有“靈魂拷問”這種煞風景、不肯放過自己的事吧。經典似“媽媽和女友掉水里了,你要救誰?”又或者狗血如“為什么你家改wifi 密碼了不告訴我?我孩子上不成網課了,考不上清華你負得了責?”都是段子。真正來自心靈、直擊靈魂的拷問,其實是自我認知、自我審度的必然。往往這種問題不好回答,也不可躲避。但有意思的是,它的答案也已經提前(被)寫好。

《奇葩說》在激烈辯論“下班后沒有及時回復工作微信,我有錯么?”時誰也說服不了誰。來自生理上的直接警告更觸目驚心,掉頭發、失眠,從焦慮到抑郁,總是夢見上司或者客戶的臉及工作沒有在Deadline 前做完。當某互聯網大廠尋求取消“996”和“大小周”時又引來員工一片聲量不小的反對,因為加班費掙不著了。

有很多這種這樣這般的情境,這樣那樣多種多樣地在發生,在演繹,在糾結,也在掙扎。好比,懂得的道理已經足夠多,卻依然沒有過好這一生;教別人的時候理性滿滿,自己深陷其間時感性泛濫;吃著碗里的,該不該望著鍋里的?不甘寂寞與平凡,但“有賊膽的時候,賊可能沒了”……現實無奈,有時候無賴,把很多問題歸因在人面臨永恒的困境,但又說,人總要活下去。既明確自身有作為人類寶貴的品質,也意識自己人性里深植著劣根。樁樁件件都觸及靈魂。分分鐘發出拷問。到頭來誰都逃不過,免不了。

壓力異常的時候,人是真的會一點就著。缺點都被放大,情緒也內卷,靈魂在烈焰中煎熬。十幾年前我在上海做打工人的時候,就聽聞室友講述她所在的日資銀行里,女同事與男上司因為工作分歧在辦公區域扭打,上一秒衣冠楚楚,下一秒在地毯上翻滾,簡直令初到魔都對陸家嘴白領職場保有想象的我靈魂震撼。后來自己總是通宵通宵地熬方案,清晨到來之前,只能在高大上的寫字樓某層的某個角落地毯上小瞇一會,就要出發去提案,同樣不堪。

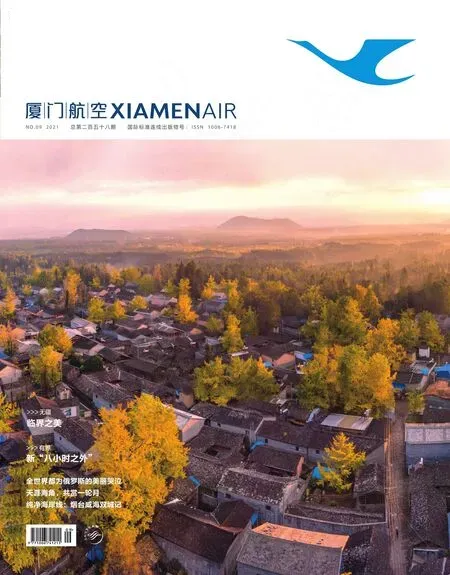

今時今日,再談所謂新“八小時之外”的愿景,亦好比經典題材遭遇翻拍,并不是所有的翻新都成功在望,可能拍得更好,也可能毀得更糟。工作VS 生活頡頏互競,新“八小時之外”可能是一張新船票,上的還是一艘舊客船。實際上,大多數人的“八小時之外”只是被各種日常瑣事束縛,或填滿:家務活、陪伴孩子、人際交往……也有很多人,不得不接受工作與生活混雜,或者以工作目標為主,生活事項見縫插針,不乏“十小時之外”“N 小時之外”。一位在杭州互聯網大廠上班的朋友,發的朋友圈,晚七八點在擼鐵,到十點,又回工位開始搬磚了。

倘若嚴格執行八小時工作制,生活會變得怎樣?知乎上的網友一針見血地說,會變得正常。那時候,回家天還沒黑,吃完飯可以愜意地遛彎,在公園里聽見葉子被風摩挲得沙沙響。有人也靈魂開竅般“發現”,好的生活方式,其實都是對人類原始生活的模擬。比如你投身于自然愛花草,比如你強身健體吃粗糧。但人類無法再返歸“刀耕火種”“茹毛飲血”的過往,靈魂即便可以——身體不允許。

在工作VS 生活的二元命題下,主張兩者要截然分開的有之,主張兩者要有機融合的有之,如今最新入職的00 后,也有了自己的行事邏輯和觀念主張。對大多數人來說,工作和生活至少是互相支撐的,一方面沒有工作,就沒有生活的資本,另一方面,沒有生活,就失去了工作的動能。時代抹平了信息差,小城也有了新速度。上班類型多樣化,自由似乎更多地被獲得,或者也可能是更多地在失去。唯有靈魂發育,是不爭的事實。

意大利詩人但丁可能是最善于和“靈魂”溝通的一個人,他說若是“生活于愿望之中而沒有希望,是人生最大的悲哀”。沒有理想的人不會傷心。而你即便禿了頭,也仍然有靈魂。畢竟人本質上不是機器——即便他表現出了機器人般的狀態,被灌輸過機器人般的理念,養成了機器人般的習慣。

工作VS 生活的話題肉眼可見地不會終止。“靈魂拷問”也在精神的意義上不會消停。好比那位每日推石頭上山的西西弗斯,其實深知石頭為什么每日滾落。我相信這個故事和故事的意義,不只是為西西弗斯而設定。阿爾貝·加繆所得出的結論是,“人一定要想象西西弗斯的快樂”,因為“向著高處掙扎本身足以填滿一個人的心靈”。這世上的道理你已經懂得。但靈魂和心靈,是自己的。

生活和身體,也是自己的。