肝硬化病人預后因素分析

李新新

(晉城大醫院,山西 晉城 048006)

0 引言

肝硬化是各種慢性肝病發展的終末階段,屬于臨床消化系統的一種常見病、多發病,呈進行性、彌漫性發展,其具有并發癥多,預后差、死亡率高等特點[1]。多見于中年男性,隨著社會快速發展,發病率日益加劇,病情遷延不愈,若不及時采取有效治療干預,嚴重可危及患者生命安全,影響預后[2]。為此,本文選取晉城大醫院住院的肝硬化患者120例,探討肝硬化病人預后影響因素,提高治療療效進行回顧性分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料。120例肝硬化患者均為晉城大醫院2019年1月至2019年12月住院患者,年齡30~81歲,平均年齡(55.35±6.34)歲,男93例,女27例,其中乙肝肝硬化89例、丙肝肝硬化7例、酒精性肝硬化7例,自身免疫性肝病所致肝硬化5例,布加綜合征1例、藥物性肝硬化1例,隱源性肝硬化10例。

1.2 納入與排除標準。納入標準:納入患者均確診為肝硬化,符合臨床診斷標準[3];納入患者臨床資料完整,可有效隨訪;患者及家屬知情研究,并簽署同意書。排除標準:溝通障礙、認知障礙或者精神類疾病患者;心臟、腎臟等臟器器質性病變患者;治療依從性差患者。

1.3 研究方法。對年齡、性別、肝硬化病因、抗病毒治療、實驗室指標及肝硬化并發癥等多種指標及行回顧性分析。

1.4 統計學分析。本研究數據均采用SPSS 26.0系統處理,計量資料用(±s)表示、以t檢驗,計數資料用(%)表示、以χ2檢驗,采用二元Logistics回歸方程分析相關性,P<0.05則表明差異有統計學意義。

2 結果

2.1 年齡、性別。年齡30~81歲,男93例(77.5%),女27例(22.5%),男性明顯高于女性,差異有統計學意義(χ2=76.0000,P=0.0001<0.05)。

2.2 臨床常見肝硬化病因。肝硬化常見病因為乙肝89例(74.17%),酒精性肝硬化7例(5.83%)均為男性,自身免疫性肝病所致肝硬化5例(4.17%)均為女性。

2.3 抗病毒治療。乙肝肝硬化患者中抗病毒治療,恩替卡韋抗病毒治70例(78.7%),替諾福韋8例(8.99%),阿德福韋酯4例(4.49%),拉米夫定聯合阿德福韋酯7例(7.87%)。

2.4 分組。患者分為好轉組103例,惡化組17例,惡化組包括死亡7例及慢性肝衰竭10例。

2.5 實驗室指標。肝硬化患者中總膽紅素、白蛋白、PTA為肝硬化患者預后的獨立危險因素,且差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 實驗室指標危險因素分析

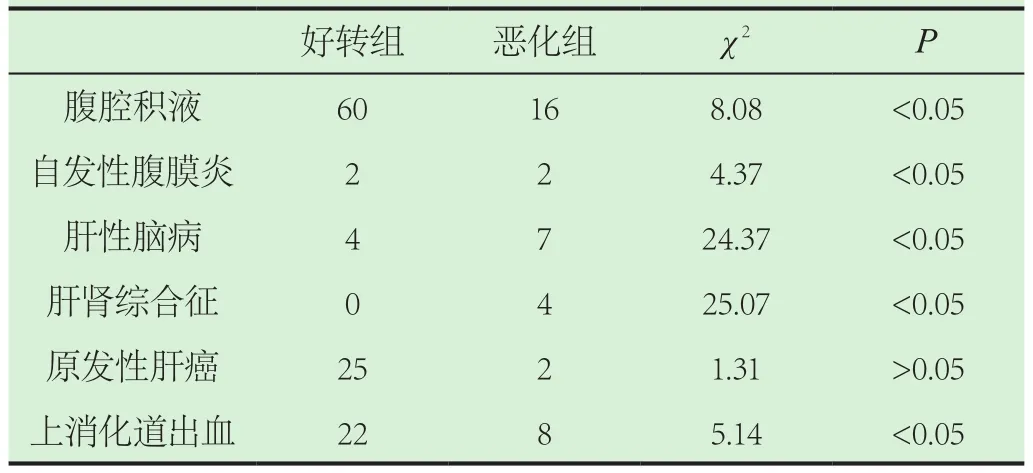

2.6 肝硬化并發癥。肝硬化患者合并腹腔積液、自發性腹膜炎、肝性腦病、肝腎綜合征、上消化道出血等并發癥時預后差,且差異有統計學意義(P<0.05),詳情見表2。

表2 肝硬化并發癥對預后的影響分析

3 討論

肝硬化作為多種疾病的終末期表現,具有病程長、病情復雜、預后差等特點。近年來,隨著社會生活的快速發展,肝硬化的發病率呈現逐年上升的趨勢,受發病因素影響,發病種類多樣[4]。我國肝硬化的病因以病毒性肝炎為主,據專家報道[5],超過半數的肝硬化病因為病毒性肝炎,而其中又以乙型肝炎為主,這主要與乙型肝炎最易轉成慢性有關,特別是經母嬰垂直傳播。早期發現慢性肝炎,及早進行抗病毒治療,能明顯緩解病情進展,改善預后。總膽紅素、血清白蛋白、PTA作為肝臟代謝及合成功能指標,為獨立危險因素顯著影響肝硬化患者預后情況。肝硬化失代償合并脾功能亢進患者,白細胞,血小板明顯降低,通過切脾、脾臟栓塞術等治療明顯緩解,且減少后期并發癥的發生。因而要改善患者預后效果,須盡早對其進行診斷和治療,而早期癥狀雖不明顯,但呼吁社會對該病引起廣泛關注,加強預防,從而對肝硬化預后起到顯著效果[6]。

腹水是肝硬化失代償期的重要標志,出現頑固性腹水時,有效循環血量和腎血流減少,導致內分泌紊亂,使腎素-血管緊張素-醛固酮系統活力增強,并出現一系列并發癥[7]。自發性腹膜炎是肝硬化并發癥之一,肝功能損傷嚴重、低蛋白血癥、腸道菌群移位等易誘發自發性腹膜炎,而肝硬化并自發性腹膜炎將進一步加重肝功能損傷。臨床調查顯示[8]1年死亡率為50%~70%。因此,一經發現自發性腹膜炎應加強預防和治療,可通過采取抗感染、積極調節腸道菌群等防治自發性腹膜炎的發生。肝性腦病主要是由嚴重肝病所致,以代謝異常為基礎的中樞神經系統功能失調綜合征。有研究報道肝性腦病第一次出現后,患者1年和3年的存活率分別為42%和23%[9]。因此,一經發現肝性腦病,則說明預后較差,應及時進行降氨、酸化腸道、調節氨基酸代謝等治療。肝腎綜合征患者尿量減少、利尿效果差、腎功能異常,如合并出血、感染等增加失代償期肝硬化患者的死亡率,常發生于肝硬化晚期,發展迅速,且預后差。因而,針對該情況,改善肝功能的同時防止循環血量減少,避免損傷腎功能的相關因素。而周文紅等[10]研究得出肝腎綜合征為獨立危險因素,與本研究相一致。肝硬化食管胃底靜脈曲張破裂出血病情兇險,病死率高,發生率為每年5%~15%,且約30%患者死于第1次靜脈曲張破裂出血。而對于食管和胃底靜脈曲張急性出血控制后存活者,若不進行有效的預防措施,則約50%患者在2個月內會出現再次出血。此外,肝硬化一旦并發上消化道出血,通常會使肝功能損害加重,機體能力下降,容易誘發電解質紊亂、肝腎綜合征、肝性腦病、腹腔積液及自發性腹膜炎等并發癥,往往預后不良。為此,針對該病,需引起對食道靜脈曲張破裂重視,積極采取相應措施,加強飲食健康,進軟食,可通過口服普萘洛爾降門脈壓預防,通過胃鏡下硬化、栓塞或手術等治療方式,減少出血發生,從而降低死亡率。

因此,積極防治肝硬化失代償期患者各種并發癥可以有效影響其預后,提高患者生存質量,延長患者生存期。